脱・営業の属人化!誰もが売上をあげるチームの作り方

「この案件、◯◯さんしか対応できない」

そんな“属人化した営業体制”に、心当たりはありませんか?

スタープレイヤーや役職者の退職が続き、「このままだと本当にまずいかも…」と打ち手を探す中、この記事に出会ったことでしょう。

そこでこの記事では、営業の属人化に課題を感じている営業部長や営業企画・営業教育部門の方に向けて、「脱・属人化」を実現するための5つのステップをわかりやすく解説します。

・成約獲得までの提案の流れを可視化する |

これら5つのステップを実践することで、誰が対応しても一定の成果を出せる、再現性のある営業体制を構築できます。

属人営業に悩まされる日々を終わらせたい方にとって、ここで紹介した取り組みは、その突破口となるはずです。

属人化の解消に向けて、できる部分から着手していきましょう。

目次[非表示]

1.脱・属人化を目指す営業チームの作り方step1|成約獲得までの提案の流れを可視化する

現状が把握できたら、成約獲得までの提案の流れを可視化しましょう。

トップ営業のやり方を再現するには「成約に至るまでのプロセス」を言語化し、チームで共有できる状態にする必要があるからです。

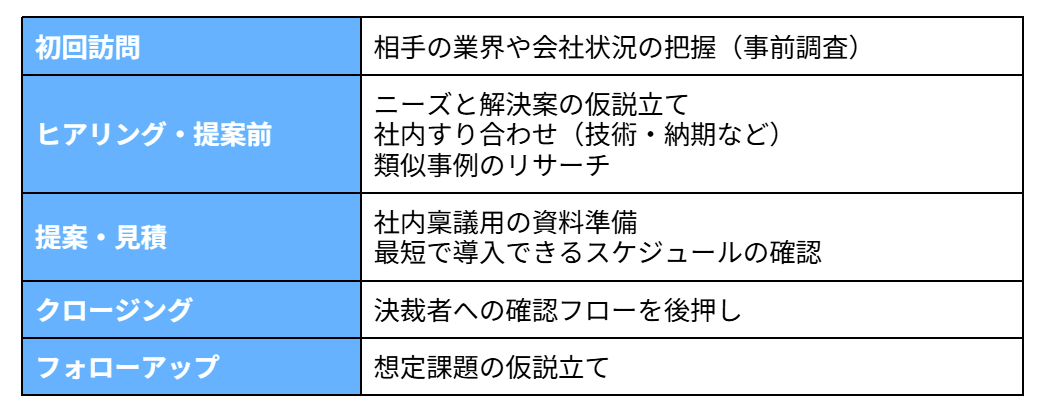

ここでは、提案活動を以下の5つのフェーズに分け、それぞれで確認すべきポイントを整理します。

上記の成約の流れを可視化する際は、フェーズごとの「回数」や「頻度の工夫」まで含めて整理しましょう。より再現性の高い営業プロセスになります。

【POINT!】 自社で整理を進めると、トップ営業は“1回で決めよう”とはしないことに気づくかと思います。 ぜひ、ご自身の経験を振り返って言語化してください。 |

2.脱・属人化を目指す営業チームの作り方step2|各種必要な資料や情報を整備する

提案までの流れを把握したら、次は各種資料や情報を整備しましょう。

属人化を防ぐためには、資料や情報を、誰もが迷わず使える状態にする必要があります。

特に整えておきたいのは、以下の5つです。

・トークスクリプトや提案資料 |

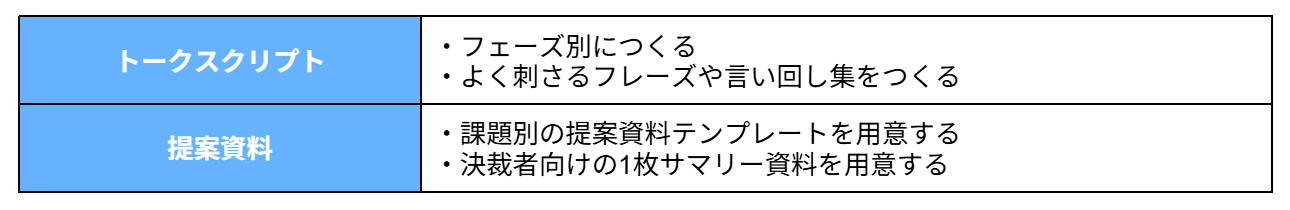

2-1. トークスクリプトや提案資料

まず必要な資料の一つ目は、トークスクリプトや提案資料です。

ある程度型が整っていれば、誰が担当しても最低限のクオリティを保つことができるからです。新人や引き継ぎ担当でも自信を持って商談に臨めるでしょう。

トークスクリプトや提案資料は、以下のようなものを用意しましょう。

【POINT!】 例えば、過去の商談録音を聞き直しながら、「どこで相手の反応が変わったか」「どういう言い回しが刺さったか」などを抽出し、パターンとして言語化していくのがおすすめです。 そこから得られた型をチーム全体に展開すれば、誰が担当しても一定の成果が出せる営業スタイルを築けます。 |

2-2. 顧客情報・商談履歴

次に整備しておきたいのが、顧客情報や商談履歴です。

営業の引き継ぎがうまくいかない最大の原因は、商談の背景や感情のやり取りといった記録に残りにくい情報が「担当者の頭の中」にしかないからです。

顧客の基本情報や過去のやりとりが共有されていなければ、別のメンバーが対応したときに「話が通じない」「信頼されない」といった問題が起こりやすくなります。

トラブル対応にも時間がかかり、最悪の場合、失注やクレームにつながる可能性すらあるでしょう。

だからこそ、以下のような情報を一元管理し、誰でもすぐに確認できる状態にしておきましょう

・顧客の基本情報(会社名、担当者、部署、役職など) |

属人化の解消とは、突き詰めれば「営業がいなくても顧客対応が滞らない状態」をつくることです。

今ある情報を整え、見える化することは、単なる整理整頓ではなく、これからの営業組織にとって持続可能な土台を築く戦略につながるでしょう。

2-3. よくある質問とその回答(FAQ集)

続いては、よくある質問とその回答(FAQ集)です。

営業現場では「この場合どうするんだっけ?」「これ聞かれたら何て答えればいい?」という場面が頻繁に発生します。

例えば、以下のような質問は、現場で多く起こっているのではないでしょうか。

・価格交渉をされた時の回答例は? |

質問が来るたびに経験者に確認していたのでは、対応が属人的になり、対応の質やスピードもばらついてしまうでしょう。

そのようなときにFAQを整備すれば、迷ったときにすぐ確認できる「対応マニュアル」が社内にできあがります。

結果的に、経験の浅いメンバーでも安心して顧客対応ができるようになり、属人化の解消と人材育成が同時に進みます。

2-4. 成功事例・失注理由の共有データ

営業の属人化を防ぐために欠かせないのが、成功事例と失注理由の共有データです。

トップ営業の「うまくいった理由」や「失敗から得た教訓」は、属人的なノウハウの中でも特に再現性の高い“型”だからです。

だからこそ、どのような流れで受注に至ったのか、あるいはなぜ失注したのかを定期的に記録・分析し、チーム内で共有する仕組みが必要です。

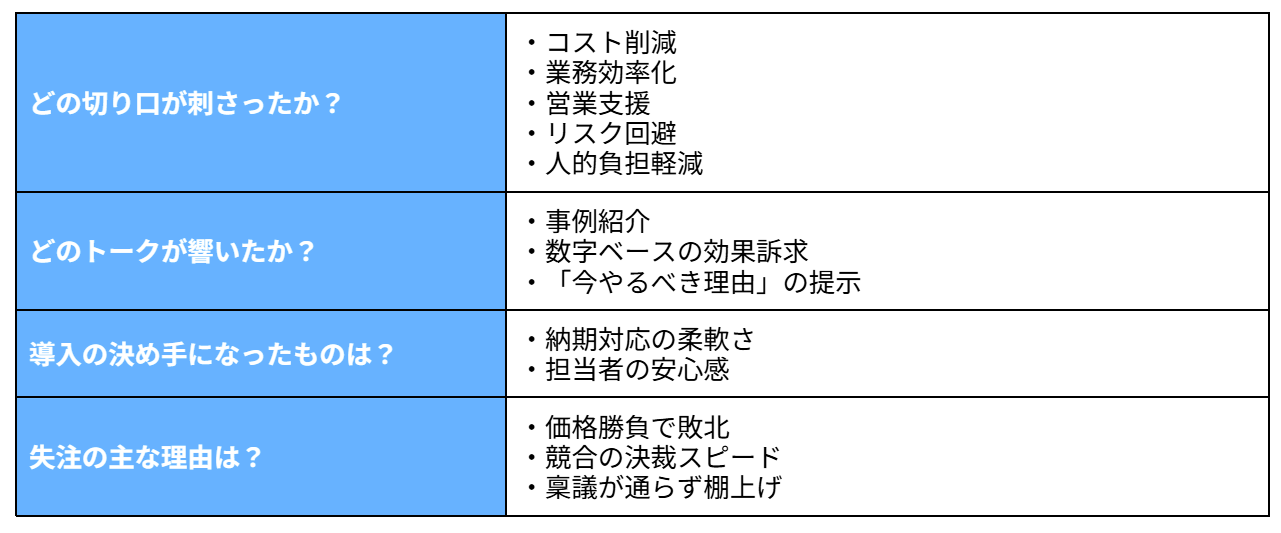

以下のようなポイントで情報を整理しておくと、次のアクションに活かしやすくなります。

上記のような情報をチーム全体で振り返ることで、属人化していた“暗黙のノウハウ”を言語化し、再現可能な営業手法として蓄積できます。

属人営業の怖さは「なぜうまくいったのか」「なぜ失敗したのか」が、誰にもわからないまま次に進んでしまうことです。

成功を偶然に任せず、失敗を反省だけで終わらせないためにも、営業ナレッジは組織で蓄え、次に活かすべきものです。

2-5. 顧客フェーズごとのアクションリスト

営業の属人化を解消するためには、顧客のフェーズごとに何をすべきかを明確にしておく必要があります。

なぜなら、営業担当ごとにアプローチの仕方やタイミングがバラバラなままでは「抜け漏れ」や「対応遅れ」が生じやすく、成果にも大きな差が出てしまうからです。

そこで必要なのが、顧客の進捗フェーズに応じたアクションをリスト化しておくことです。

フェーズ別のアクションリストには、以下のようなものが考えられます。

営業プロセスをフェーズで分け、それぞれに対応すべき行動を明文化しておくことで、誰でも・何をやればいいかがひとめでわかるでしょう。

3.脱・属人化を目指す営業チームの作り方step3|全員の課題を把握する

ここまでできたら、次は現場のメンバー全員が抱えている課題を、マネージャーや役職者が正しく把握するヒントをお伝えします。

「上からはうまく回っているように見えるが、実際には属人化が進んでいる」ようなケースも少なくないからです。

見えづらい課題を放置したままでは、いざというときの引き継ぎや人材育成が機能せず、組織の営業力は上がっていきません。

具体的には、以下のような3つのポイントから課題を把握していきましょう。

・日々の営業行動を“現場目線”で観察する |

それぞれの視点をもとに、どこで属人化が起きているのか、何がボトルネックになっているのかを見つけていきましょう。

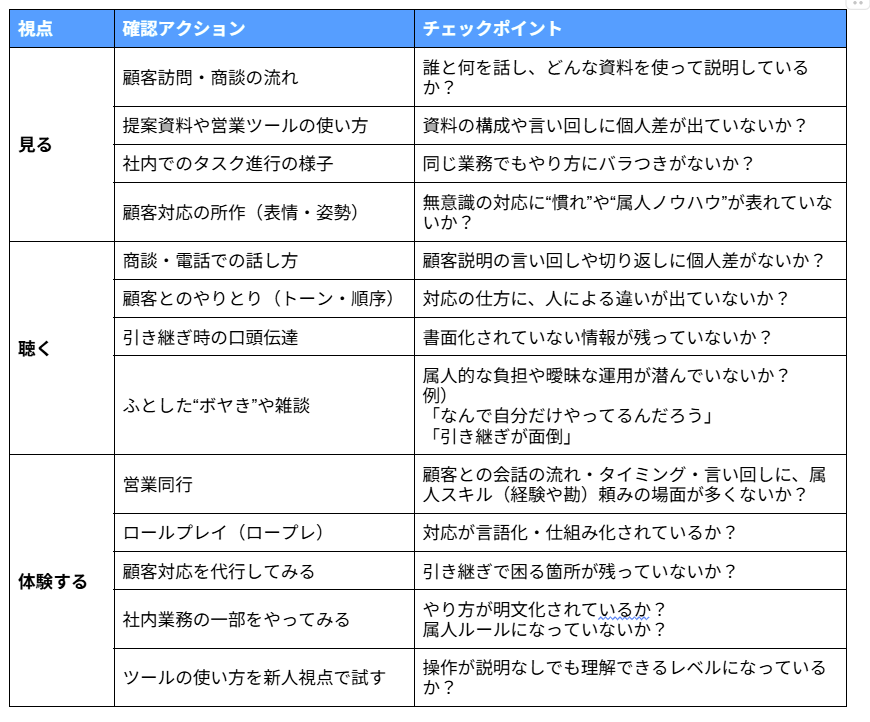

3-1. 日々の営業行動を“現場目線”で観察する

まずは、日々の営業行動を“現場目線”で観察してください。

属人化は本人も自覚していないうちに進行しており、マネージャーや役職者が「報告ベース」で把握しようとしても、実態はつかめないからです。

報告書やKPIだけでは見えないその場の判断やちょっとした省略こそ、属人化の温床になっているケースが少なくありません。

そこでおすすめなのが、以下のような、現場を実際に「見る」「聴く」「体験する」ことです。

営業の現場には「報告書には載らない情報」が山ほど眠っています。

だからこそ、現場目線で営業行動を観察することは、属人化の芽を摘み、改善の第一歩を踏み出すための重要なアクションなのです。

3-2. スケジュール・ToDo管理の中身を確認する

属人化を解消するには、営業メンバーのスケジュールやToDo管理の中身まで確認しましょう。

スケジュールやToDoは、その人の思考の順番や属人的なこだわりが最も色濃く出る領域です。

確認すべきなのは、単なる予定の有無ではなく、業務の粒度・優先順位・再現性といった視点です。

以下のような観点をもとに確認していきましょう。

・ToDoが細かく分解されているか? |

上記を見ていると、

「売上の低い営業は、非効率的な動きが多く、顧客との接点量が少ない」

「売上の高い営業は、タスクを分解してスケジュールを細かく刻んでいる。顧客との接点量が多い」

などに気づけます。

売れている営業と売れていない営業の業務の進め方を見て、ちがいを言語化し、共有しましょう。

3-3. ヒアリング(1on1・雑談)を通じて“言語化できていない課題”を引き出す

属人化を解消するには、現場メンバーが抱える、“言語化できていない課題”を引き出さなければなりません。

属人化は、

「本当は困っているけど、言えていない」

「自分でも課題だと気づいていない」

状態が放置されていることが多いからです。

放置すると、やがて業務はその人しかできないものになり、離脱リスクや育成の失敗につながります。

だからこそ、マネージャーや上司は、定例の1on1や日常的な雑談を通じて、自然な対話の中から課題の芽を見つけにいく姿勢が必要です。

以下のような質問は、言語化しにくい悩みや属人化の根を引き出すのに効果的です。

「最近、迷った判断ってありましたか?」 |

ヒアリングのポイントは「問い詰める」のではなく、気軽な対話の中で引き出すことです。

言葉になっていない違和感をすくい上げ、仕組みづくりをおこないましょう。

営業成果を一元化するための「資料」をご用意しました |

全員が売れる営業組織の仕組み化を考えている育成担当者の方へ、育成の効果を正しく測るフレームワークなどについてまとめた資料をご用意しました。ぜひご活用ください。

4.脱・属人化を目指す営業チームの作り方step4|定期的なロープレで「実践力」を育てる

属人化を解消するには、定期的なロープレで実践力を育てることが必要です。

いくらトップ営業のノウハウを言語化できたとしての、現場で使えなければ属人化から抜け出せません。自社の「トップ営業」と同じ動きをできるようになるまで、ロープレをおこないましょう。

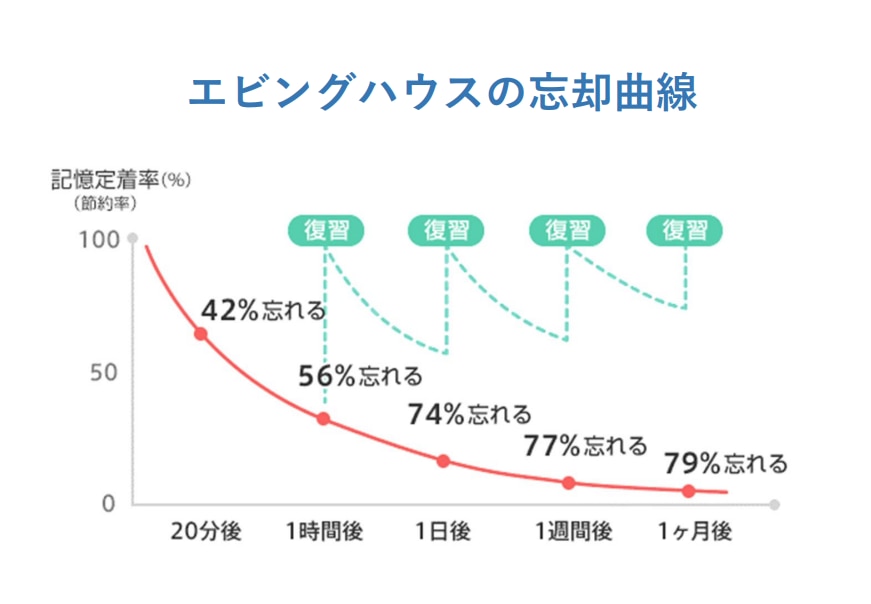

ここでのロープレは、短くても良いので“何度も繰り返すこと”が重要です。

人は「一度覚えたこと」でも、時間が経てばすぐに忘れてしまいます。実際に、ドイツの心理学者エビングハウスの実験によると、学習内容の約4割はわずか20分後に、1日後には7割以上忘れてしまうことがわかっています。

だからこそ、知識を定着させて実践力に変えるには、繰り返し話すプロセスが絶対に欠かせません。以下の記事もぜひご参考ください。

ロープレが意味ない=やり方が時代遅れ!社員を急成長させる実践術

記憶定着のコツはタイミングと反復学習!定着率を上げる4つのコツ

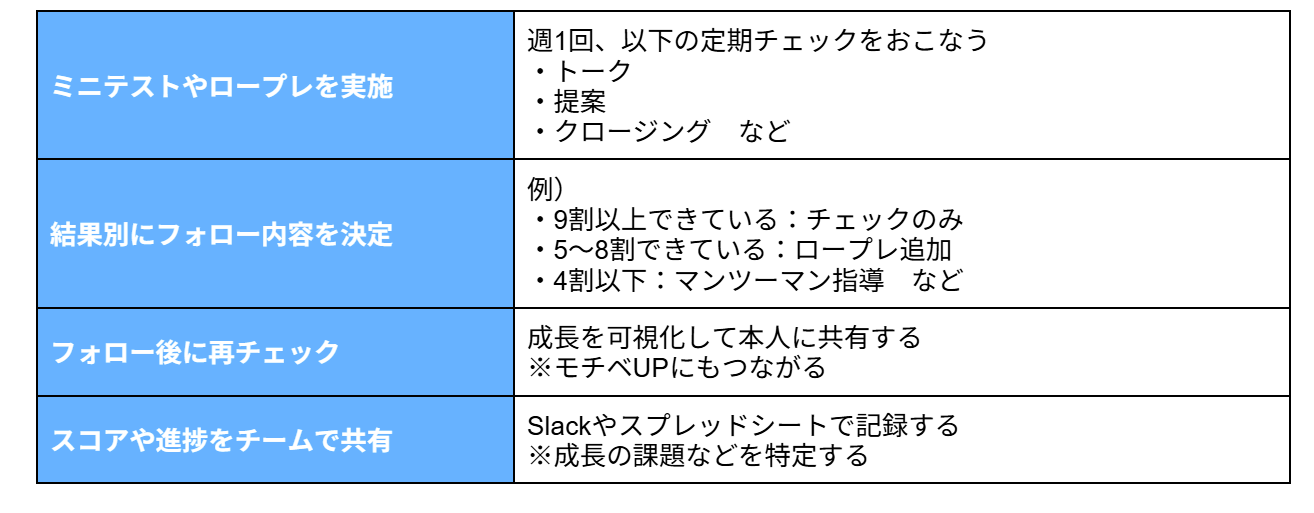

5.脱・属人化を目指す営業チームの作り方step5|個別フォローができる仕組みを作る

最後に、現場で個別フォローができる仕組みを作りましょう。

なぜなら、これまでの取り組み(トークの型化やロープレなど)を実施したとしても、習得のスピードやつまずくポイントは人それぞれ異なるからです。

誰かにとっては簡単なことが、他の人にはなかなか腑に落ちない可能性もあります。

その差を放置してしまうと、結局はできる人しか成果が出ないという属人化状態に逆戻りしてしまいます。

そこでおすすめなのが、以下のようなサイクルを取り入れることです。

上記のような「習熟度を見える化し、個別にフォローしていく仕組み」は、営業の属人化を本質的に解消するうえで非常に有効です。

もちろん、すべてを一度に整えるのは簡単ではありません。

それでも、一つひとつの仕組みを着実につくっていくことが、脱・属人化への近道になります。

まずは、できるところから取り組んでみましょう。

営業属人化の根本解決にはMonoxerが効果的です! |

ここまでご紹介してきた仕組みをすべて人力でまわすのは、現場にとって相当な負担です。

私たち株式会社モノグサは、こうした営業現場の課題に向き合い「知って終わり」ではなく「使えて成果につながる」まで支援できる学習プラットフォーム「Monoxer(モノグサ)」を提供しています。

憶え(させ)たい情報をオリジナルコンテンツとして問題作成することができ、個々の習熟度・忘却度に応じて出題頻度や問題難易度が自動調整されるため、効率的に定着させられます。

実際に営業では、以下のようなシーンで活用されています。

・商談トークやクロージングの言い回しを、繰り返し解いて自然に言えるレベルまで記憶定着

・商品知識や競合情報を〇×形式や穴埋め問題で学習し、現場で即答できる力を養う

・新人や引き継ぎ対象者の理解度チェックに活用し、フォローが必要なポイントを可視化

・トップ営業の成功パターンを教材化して、チーム全体で共有・反復できるようにする

・テスト結果をもとに、個別の学習計画やロープレ内容を調整し、習熟度に応じた育成を実現

※一例です

「誰かができる」ではなく、「誰でもできるようになる」育成の再現性が、営業の属人化を根本から解消します。人に頼るのではなく、人を育てる仕組みづくりにお役立てください。

以下の資料では、「Monoxer」ならではの強みをお伝えできるように、使用画面や導入事例まで分かりやすくまとめています。ぜひご覧ください。

6.まとめ

最後に、この記事のおさらいをしましょう。

営業の属人化は、単に「一部の人に仕事が集中している」状態ではありません。

その裏には、情報の属人化・ノウハウの未整備・育成の曖昧さなど、見えにくい課題が複雑に絡んでいます。

だからこそ、解消するには「仕組みづくり」と「個別のフォロー体制」をセットで整える必要があります。

本記事では、営業の属人化を解消するために取り組むべき5つのステップを紹介しました。

営業の属人化を解消する5つのステップ |

・現状把握を行う |

どれか一つではなく、現状把握から提案プロセスの言語化、情報整備、観察・ヒアリング、そしてロープレによる定着まで、すべてがつながって初めて、属人化は根本から解消できます。

さらに大切なのが、一人ひとりの理解度に応じた個別フォローの仕組みです。

知識を「知っている」だけで終わらせず「現場で使える」状態に落とし込むためには、記憶や定着を支援する仕組みが欠かせません。

こうした取り組みを現場で無理なく回していくために、学習プラットフォーム「Monoxer」のようなツールを活用するのも有効です。

定着状況を可視化し、営業成果につながる学びの仕組みを整えることで、「誰かができる」ではなく「誰でもできる」営業組織が実現できます。

属人化を乗り越え、再現性ある営業力をチーム全体で育てていきましょう。