IVY大分高度コンピュータ専門学校様 活用事例 国家資格取得に向け、学習習慣の定着からサポート スキマ時間を活用する学習習慣化の取り組み

🏫 お客様情報 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

丸尾 健悟先生

授業では、プログラミングとグループワークを担当。担任業務としては、プログラマやシステムエンジニアを目指す学科の1年生クラスを担任。なるべく学生の目線に立って、どういった説明をすれば理解がしやすいか、学生たちの気持ちを前向きに持っていけるかを意識しているとのことです。プライベートでは4歳のお子様がいらっしゃり、映画鑑賞やゲームを楽しまれています。

目次[非表示]

【導入目的】国家資格取得に向け、Monoxerで専門知識の学習習慣を形成

−まず、御校の教育方針や入学してくる学生の特徴についてお聞かせください。

−丸尾先生

本校はITのスペシャリスト人材を育成して、大分県内外に輩出する専門学校です。本校にはアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーという3つの軸がありますが、これらは全て「コンピュータやシステムに必要な知識技術を基礎から学び、情報処理関連の資格取得に挑戦する」という点で共通しています。

本校にはゲーム専攻やAI専攻など多様な専攻がありますが、開校以来就職率は99%以上を誇り、高い国家資格取得実績があります。そのため学生は「手に職をつけたい」「IT企業へ就職したい」という希望を持って入学してきます。

しかし、実際のところ「就職するまでに色々考えたいから、とりあえず入学した」と、専門学校をモラトリアムの期間として捉えている学生も数多くいます。入学後の時期によって意識は変わるので一概には言えませんが、もしかしたら熱量が高い層は4割に留まり、6割程度が後者のような層なのかもしれません。

本校教員には、こうしたボリュームゾーンとなる学生達の学習意欲を上げながら、まだ十分でない学習習慣を定着させて「基本情報技術者試験」などに合格できるよう指導していくことが求められています。

−そんな御校が持っていた課題意識とMonoxer導入につながる経緯について教えてください。

−丸尾先生

私の担当する学科の学生が1年生秋期に挑戦する国家資格取得試験に「基本情報技術者試験」があります。これは午前・午後で「科目A」と「科目B」に分かれる試験なのですが、「科目A」は60問のうち多くが知識を問う四択問題で、「科目B」はコンピュータのアルゴリズムを読みとく問題を中心に20問で構成されています。

「科目A」に関しては6月・7月に「免除試験」と呼ばれる試験があり、これに合格すると本試験日の午前に行われる「科目A」の受験を免除されます。一方で「科目B」に関しては情報セキュリティに関する知識を問う問題が4問あるだけで、残り16問に知識はあまり必要がありません。ですから、「免除試験」に合格すれば試験を有利に進めることができるようになるんです。

そのため、本校では免除試験前までは授業時間を「科目A」の知識問題対策に集中させ、試験後は一転して「科目B」の論理問題対策の演習にほとんどの時間を割く体制をとっていました。

しかし、実際には免除試験で不合格となる学生もいて、彼らは本試験で「科目A・B」を同時に受験することになってしまいます。すると、基礎知識の定着が不十分にも関わらず、学校で知識問題への指導や学習のケアを受けられないまま本試験を受けるという厳しい状況になってしまう。ここに課題がありました。

こうした学生の多くは、冒頭にお話した通り専門知識を毎日の中で学習する習慣の定着からサポートする必要があるため、学習習慣確立の助けになりつつも「免除試験」以降の知識問題のフォローアップができる方法を探していました。そうして出会ったのがMonoxerです。

−御校にはまずトライアルでMonoxerを活用いただきました。感触はどうだったのでしょうか。

−丸尾先生

とてもいい手応えが得られました。「これを使えば知識問題を全てMonoxerに任せられて、授業時間は論理問題に集中させられる。教員の人的リソースもうまく使える」と思ったんです。もちろんこれなら「免除試験」に不合格となった生徒でも「科目A」の対策を継続できます。

それに、本校は公共交通機関を使って通学している学生が多いので、これまでスマホを触っていた「スキマ時間」をそのまま「Monoxerでの専門知識学習」に置き換えて学習習慣をつけられるのではないかと考えたのです。

こうしてボリュームゾーンの学生達の国家資格合格率を上げることを目指してMonoxerを本導入することにしました。

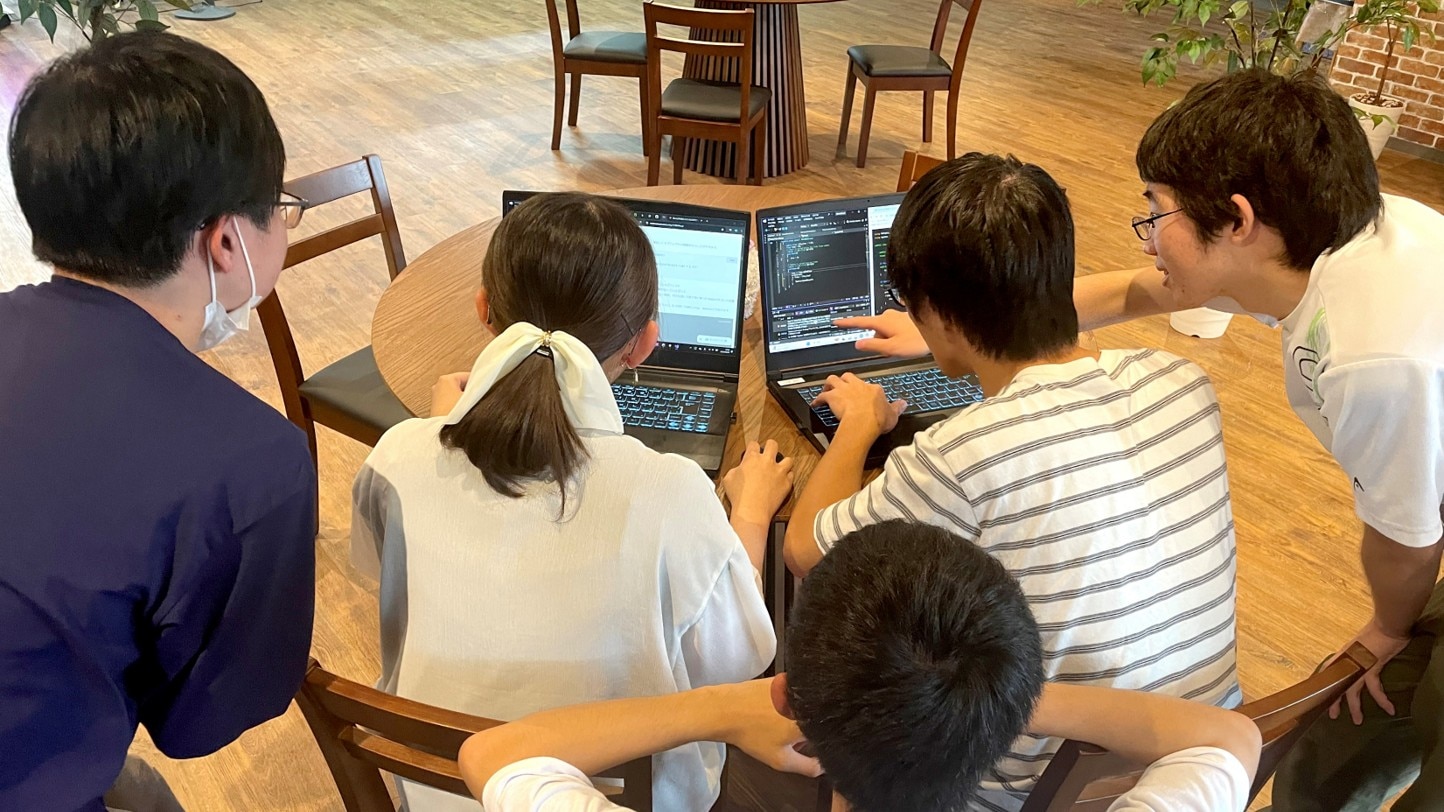

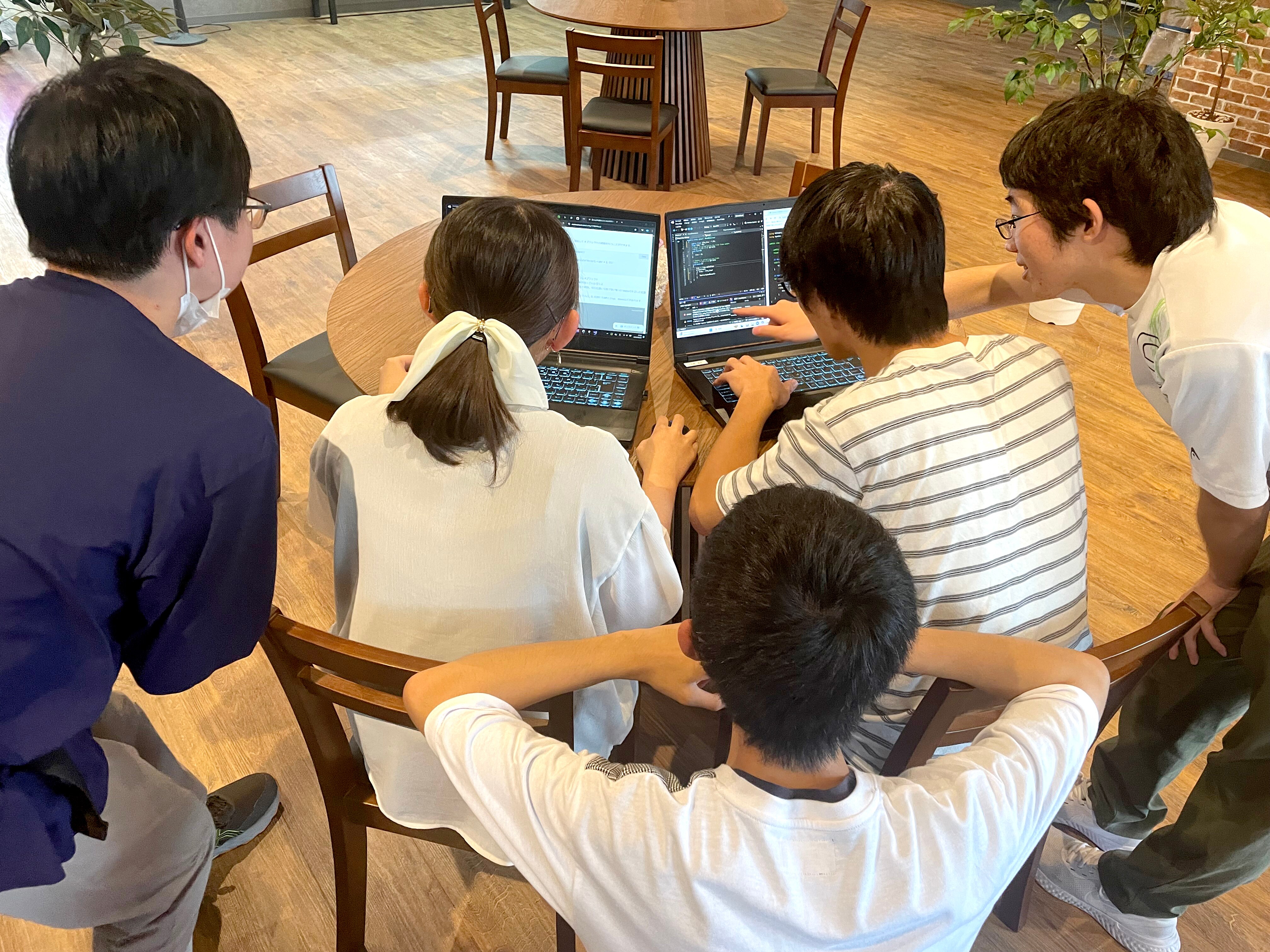

授業のご様子

【効果実感】月の平均学習回数100回オーバー!模試平均点も10点以上アップ

−Monoxerを導入して半年が経ちました。活用の効果をどのように感じていますか?

−丸尾先生

狙い通りに知識問題をMonoxerに任せ、授業では論理問題への対策にじっくり取り組めている実感があります。

朝の通学時間の使用を想定していましたが、ここも思惑通り使ってくれている学生が多いですね。月平均の学習回数が100回以上という数字がでていて、これは単純計算すると1日3回程度は取り組んでいるということになります。5分〜15分程度、毎日触れて学習する習慣がついた学生が多いということだと思います。

もちろんこちらの思うように学習が進んでいない生徒もいます。それはモニタリングしているとよく分かるので、タイミングを図って定期的に声がけするなどの工夫につなげています。

すでに出た大きな成果は模試の点数アップです。まず、平均点が前年に比べて10点以上伸びました。最高点も90点前後だったものが100点になり、しかも複数人出ています。「上位層がより伸びた」というのは想定外ですが、うれしい効果でした。一方で「例年であればこういう気質の子は合格ライン60点の前で足踏みしがちだ」という子であっても70点以上を取っていて驚かされています。

また、基本情報技術者試験の本番において、良い結果を得られた学生は共通してMonoxerへの取り組みが積極的であったこと、実力の伸びを実感した等ポジティブな意見が多くありました。あまり良い結果を得られなかった学生については、Monoxerへの取り組みが積極的でなかった者が多く、取り組みへの差が結果にも直結しているように思えます。

一方で導入初年度であったこともあり、作成した問題のアップデートが必要など多くの課題が分かってきましたので、教員側としても次年度以降に向けて解消していきたいと思います。

インタビューにお応えいただく丸尾先生

【活用方針】主体的な学習習慣の形成を目指して

−成果が上がっているということですが、詳しいMonoxerの活用方針についてご説明いただけますか?

−丸尾先生

方針として大事にしているのは、主体的に学習に取り組むことを習慣化してもらうことです。

なぜならば、自ら学習を計画的に進める習慣が身につけば、試験対策だけでなく、将来的な自己学習能力の向上にもつながるからです。学習習慣を定着させるために工夫していることは3点あります。

1つ目は、スキマ時間を活用しながら着実に学習を積み重ねるよう指導しました。

通学時間などのスキマ時間を活用できるよう、学習計画にはある程度時間的な余裕を持たせています。学生自身で学習の進め方を考えられるようにし、タスクは1期間あたり20問に設定しました。学習計画は、基本情報技術者試験の「科目A」対策が「免除試験」や「本試験」の2〜3日前に終わるように逆算して決めました。これにより、無理なく達成可能な計画となり、学習への負担を軽減しました。

また、タスク達成に必要な周回数を見極めるために、自分自身でも問題を解いてみて「優秀な学生で3〜4周、時間がかかる学生でも10周以内で達成可能」と確認しました。この実践をもとに計画を調整したことが効果的でした。

2つ目は、「先取り学習」を基本的にできないようにしたことです。

開始当初、学習は当日の単元分のみを配信し、一気に終わらせるのではなくコツコツと積み重ねていく形をとりました。これは、日々の学習の習慣化を目指すための工夫です。一部の学生から「早く次に進みたい」という声も上がりましたが、免除試験で目標を達成できず本試験を受ける学生に対しては、後半2日分の先取りを許可する柔軟な対応を行いました。

3つ目は、授業での活用です。

本来、Monoxerは通学時間での自主学習を前提としていますが、進捗が遅れている学生への対応として、授業時間内に取り組む時間を設けました。授業中、すでに全タスクを進捗通り進めている学生には別の課題を与え、進捗の遅れがある学生に対しては、必要なタスクに集中して取り組ませることでフォローしました。

これらの工夫により、学生一人ひとりが主体的に学習に取り組む環境を整え、習慣化を進めています。

💡 活用ポイントのまとめ |

タスクに取り組む様子

【活用のポイント①】回答選択肢の記号の暗記にならないように知識問題のBook作成を工夫

−今回は国家試験対策として使っていただいていますが、学習のためにどのような工夫をしていますか?

−丸尾先生

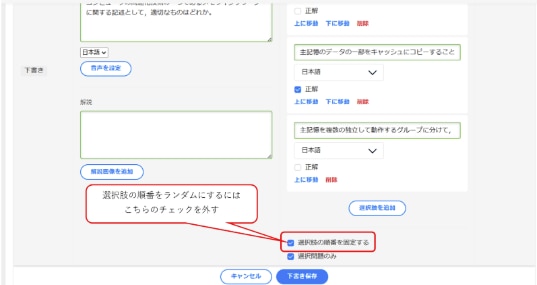

基本情報技術者試験の知識問題に絞ってオリジナル問題を作成しました。同じ内容の問題が繰り返されることも当然あるのですが、このときに選択肢がいつも同じになってしまわないように工夫しました。例えば選択肢に「ア」など記号を振ってしまうとこればかり憶えてしまいかねないので、選択肢の番号は載せず、できるだけ文章を読んで解答してもらえるよう工夫しています。

CSVでの問題作成は過去問や問題集をベースに教員で分担して作成しています。最後に学習計画を立て、とりまとめてCSVデータをアップロードして、タスク配信を行う役目は私だったので、その段階で選択肢の順番を毎回固定しないように調整を行いました。

それ以外はあまり工夫せず、イラストや図を挿入するなどもしていません。今後使っていくタスクのベースを作るために素早く問題数を確保したかったのと、文字だけの画面でポンポンとテンポ良く解ける方が良いと判断したからです。

実際の模試も含め、タスクをこなすことでちゃんと知識が定着していることが実感できて良かったです。

「選択肢の順番を固定しないようにした」Bookの作成イメージ

💡 活用ポイントのまとめ ✓回答選択肢の記号の暗記にならないよう、同じ四択問題でも選択肢の文章を読んで回答させることを意図してBook作成。 ✓問題ベースは過去問などを参照。CSV作成段階では気にせず最後に調整。 ✓イラストや図は挿入せず、テンポよく進められることを重視。 |

【活用のポイント②】上位層〜下位層、それぞれに合った進捗リアクションで全体を伸ばす

−全体の平均学習回数も月100回以上、模試平均点も上がるーーこうした結果につながる学生への声がけや働きかけというのはどのようなものだったのですか?

−丸尾先生

いろんな学生がいるので、それぞれに合った声がけやアクションが大事だと思っています。上位層の子にはMonoxerを使った学習にすごく手応えを感じている子もいて、個別にそのことを伝えに来てくれました。その子が「Monoxerやったらすごく知識がついた」と語ってくれたので、私も皆がいるところで「確かに。〇〇くんは前回からこれぐらい伸びてるもんね」と話しました。上位層の子は「自分が努力して伸びたこと」を褒めると喜ぶので、そこは意識しています。

放課後にはそうした上位層の子が「やると伸びるよ」と言って、進捗が遅れ気味の学生の横について教えてあげているシーンを何度か見かけました。このあたりはボリュームゾーンの子達の成績向上に役立ってると思います。例年教え合いはあるのですが、Monoxerはちょっとした時間でもできるので、より教え合いが発生しやすいのかもしれません。

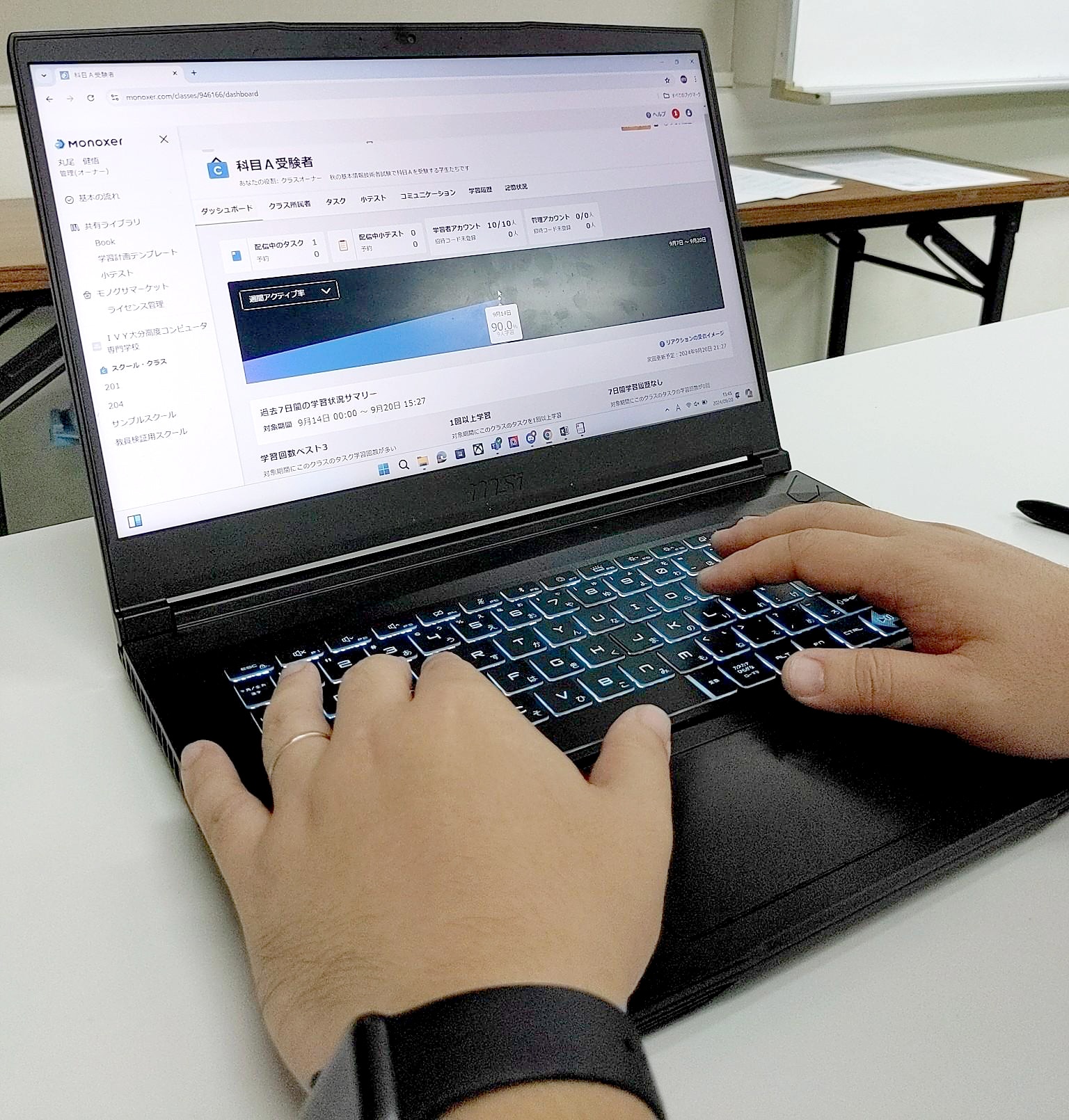

また、モニタリングをこまめに行い、同時に声がけ・リアクションをするのも大事にしていました。それこそ教員側も毎日「スキマ時間」にスケジュール通り進んでいるか管理画面で進捗を確認し、問題なく進んでいる学生には「いいね」のスタンプを送っていました。一方で、かなり遅れが出ている子はタイミングを見て「ファイト」のスタンプを押してましたね。こちらは毎日送るとプレッシャーになるので、そこは配慮しています。

3日以上遅れが出ている子には声がけをすることに決めていますが、時期によって対応は変えています。最初のうちは「〇〇までには遅れを取り戻そうね」「あまり遅れていると残ってやってもらうことになるかも……」と発破をかける程度に留めます。

ただ、免除試験が終わると知識問題に取り組む学生から、上位層が抜けていくので自主的に進める学生が2割、8割は遅れがちぐらいの比率になってきてしまいます。もともと試験の直前期は「論理問題を解き終わるまで帰れない」という厳しめのスタイルになるのですが、Monoxerが遅れている生徒は「Monoxerも終わるまで帰れないよ」と指示をして頑張りきらせることにしています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓Monoxer学習に手応えを感じている上位層を褒め、教え合いを誘発する。 ✓スキマ時間のモニタリングとリアクションはセット。遅れている子への対応は時による。 ✓試験の直前期にはMonoxerの遅れがある人は「必ずやって帰る」を徹底。 |

スキマ時間で管理画面から進捗確認

【今後の展望】次はMonoxerで『応用技術者試験』の攻略を目指す

−最後になりますが、今後の展望についてお話ください。

−丸尾先生

秋期の基本情報技術者試験が終わったら、次は春期の応用情報技術者試験対策に移っていくことになります。こちらも「科目A」「科目B」と分かれているのですが、「科目A」は80問と問題数がかなり増えます。知識を幅広くカバーする必要があり、ここ数年は本校学生も思うように点数が取れていないのが現状です。

今はこの応用情報に向けたMonoxerの対策問題を作成中です。問題の母数をかなり多めに用意したので、なるべく早いうちから学習を開始して、基本情報の知識問題のように得点率を大幅に伸ばしたいですね。

基本情報技術者試験の時は大体3、4週間で学習計画を組んでいましたが、こちらは母数の多さから、2か月~2か月半くらいの長期的な学習計画を予定しています。学生が息切れを起こさないよう、土日は計画に含めない、1日あたりのボリュームを少し軽くするなどの調整を試験的に入れてみようと思っています。今後は試験に合わせてより柔軟に対応していけるようなプランニングをしていきたいです。

また、この資格取得を目指す学生は上位層、学習に向け積極的な学生が多いです。Monoxerのモニタリングと紐付いた声がけも「やったかどうか」ではなく、「問題を解いてみてどう感じたか」など、踏み込んだ声がけをしながら内省を促したりサポートをしたりと切り替えていこうと思っています。入学から半年以上過ごして来て学生の性格も掴めてきているので、個々の性格を踏まえた声がけで合格まで導いていきたいですね。