岸和田市立城東小学校様 活用事例「児童の学びを変革する|基礎学力の定着と主体性を引き出すMonoxer導入の実践」

🏫 お客様情報 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

河内 賢一 校長先生

仕事で大切にされていること:学校のためにコミットする

ご趣味など:カヤックとスピアフィッシュ・地域スポーツクラブでボランティア

鈴木 洸多先生

3年生担任・学力向上部・保健安全部・Monoxer運用担当

仕事で大切にされていること:同僚の先生たちとのコミュニケーション

ご趣味など:映画鑑賞・ロックバンドのライブに行くこと

目次[非表示]

【導入目的】基礎学力の効率化と活用力育成を目指したMonoxer導入の背景

‐御校の理念や特徴、教育方針について教えていただけますか。

‐河内先生

今年度の目標は「情報活用能力」の育成です。児童たちが知識をただ受け取るだけでなく、自ら課題を見つけて調べ、発信する力を伸ばすことを意識しています。授業を通じて、児童たちが自分の意見を持ち、それを表現できる場を増やしていきたいですね。

‐御校の課題感やMonoxer導入の目的について伺えますか。

‐河内先生

児童は全体的に学習者用端末の活用において非常に技能が高いことが特徴です。しかし、情報機器の操作は得意ですが、それが学力向上や活用能力に十分結びついていないことが課題でした。

知識を憶える作業ばかりに授業の時間を費やすのではなく、授業では「活用する力」や「情報活用能力」を育成していきたいと考えました。子供たちの憶える作業はAIに任せた方が効率が良いという判断でMonoxerを導入することに決めました。

例えば、小学校ではドリルを宿題に出し、その丸付けに多くの時間と労力を費やすことがよくあります。このような基礎的な部分に時間をかけるより、子供たちが自ら調べたり、まとめたり、意見を発表する時間を増やしたいと考えたのです。Monoxerを使うことで、知識や技能の定着を効率よく進められ、授業では活用力を鍛えることに集中できるようになりました。

‐鈴木先生

Monoxerを導入した目的は、児童たちが漢字の学習を効率的に進め、知識技能を確実に定着させるためです。従来の紙のドリルでの学習では、どうしても反復量に限界がありましたが、Monoxerではその限界がなく、児童たちが自分のペースで繰り返し学習できる点が大きな強みです。児童が自発的に学び、結果として漢字をしっかりと覚えることが期待されています。

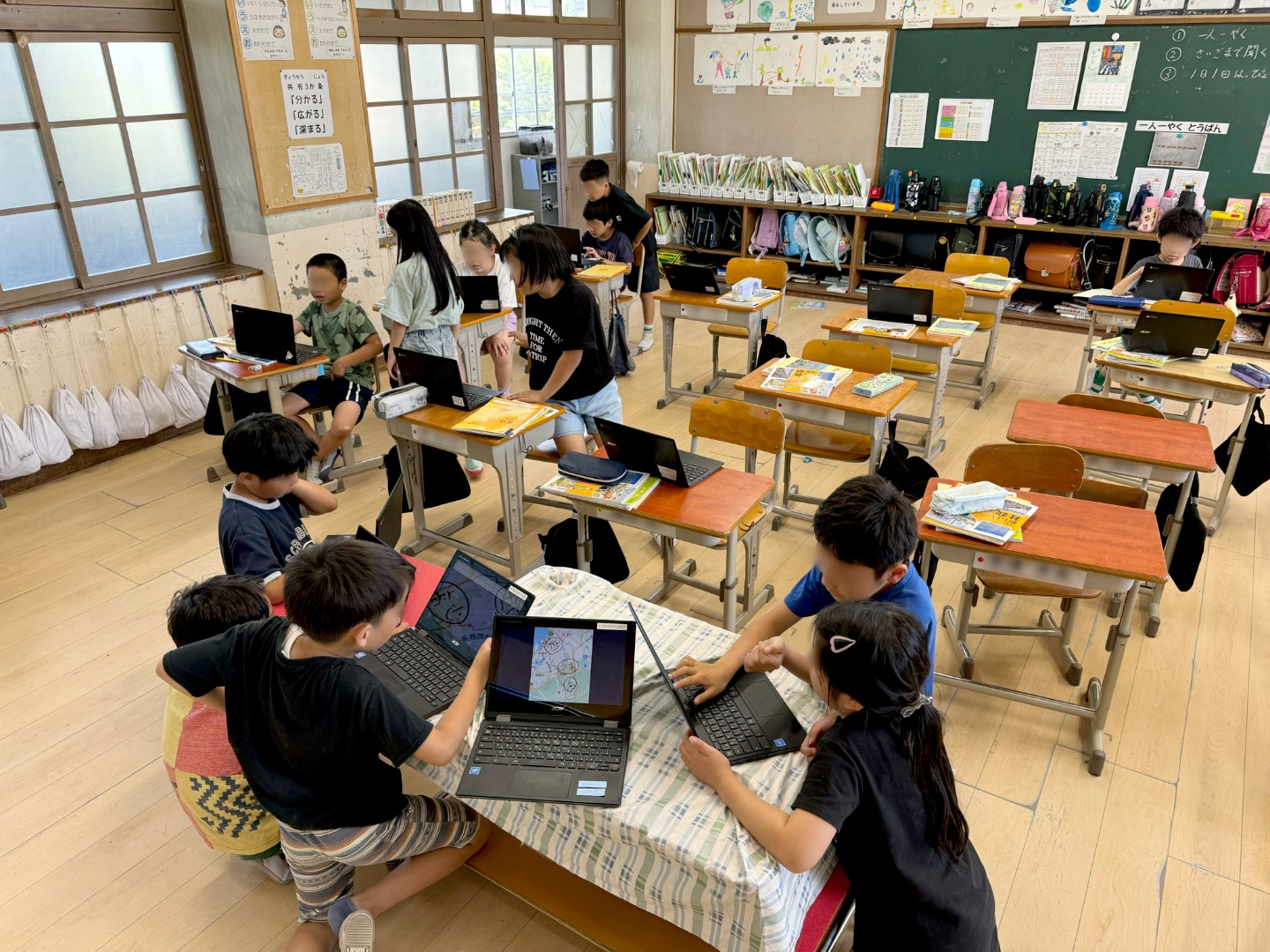

学習者用端末を活用した授業風景

【効果実感】児童が主体的に漢字学習を進めるようになり、授業の進行がスムーズになった

‐Monoxerを導入してから、指導方法や学習習慣に変化はありましたか?

‐河内先生

漢字学習に関しては、これまではドリルを使って一つの漢字を何度も書くという方法が主流でしたが、Monoxerを導入してからは、児童たちが自分で進捗を確認しながら学習を進められるようになりました。授業中に漢字の指導に時間を割く必要がなくなったことで、授業の進行がスムーズになり、教員も授業の準備に余裕ができています。

‐Monoxerを導入してから、児童の学習成果やテスト結果にどのような変化が見られましたか?

‐鈴木先生

導入前と比べて特に小テストの平均点が向上しています。実際、6年生の小テストでは平均点が5%ほど上昇しました。具体的には、以前は平均点が79点前後だったのが、現在では84〜85点程度まで上がっています。もちろん、個々の児童の成績には多少の違いがありますが、大きな格差は感じられません。全体として、みんなが平均的に底上げされている印象です。

‐成績の向上が見られた要因として、どんなところが効果的だったと思われますか?

‐鈴木先生

やはり、Monoxerによって学習量が増えたことが大きな要因だと思います。紙のドリルやノートだと問題を解く量にどうしても限界がありますが、Monoxerは制限なく問題を解くことができるため、たくさんやろうと思えばどんどん進められます。それに加えて、記憶度が数値で見えるので、自分がどれだけ憶えたか、どのくらい進んでいるかが一目で分かります。この可視化されたデータが、児童のモチベーションを高めているのではないでしょうか。児童たちも、自分が憶えた成果を実感しながら学習に取り組めているのが大きいです。

‐成績に大きな格差がないとのことですが、苦手な児童も一定の成果を上げているのでしょうか?

‐鈴木先生

はい、苦手な児童も少しずつ成果を上げています。特に、Monoxerの管理画面を使って教室のモニターに進捗を表示することで、彼らも頑張れば結果が出るということを実感しています。普段は自信がなくて積極的に発言できない児童でも、数値やグラフを通じて自分の努力が見えるようになると、少しずつやる気が出てきているようです。何度も繰り返し学習することで、苦手な漢字でも少しずつ記憶に定着していることが確認できます。

‐Monoxer導入によって、先生方の負担軽減にもつながっていますか?

‐鈴木先生

そうですね。特に宿題の採点時間が大幅に削減されました。従来は、宿題の提出後に休み時間や空き時間を使って一気に採点する必要がありましたが、Monoxerのおかげでこの作業が不要になりました。私自身、正確な時間は把握していませんが、1日30分ほどの作業が削減されたのではないかと感じています。その分、授業の準備や次の学習計画に時間を割けるようになり、教育の質の向上にもつながっていると思います。

漢字学習の様子

【活用方針】授業中、宿題、自由進度学習と生徒が自分のペースで学べる環境を構築

‐Monoxerの活用方針の全体像をお聞かせください

‐鈴木先生

Monoxerは、主に国語の漢字書き取りの定着のために活用しています。

漢字学習の一連の流れとして、まず朝学習の時間に新出単語を指導します。一度指導した後の定着は、基本的にはすべてMonoxerに任せています。具体的には、授業の中で5分程度の短いMonoxerタイムを設け、新出単語を効率的に憶える時間を確保しています。教員はその間、巡回指導や板書の整理、授業のちょっとした準備を行うことができているので、無理なく活用を続けることができています。

また、授業の中だけでは定着しきれないので、宿題としても活用しています。宿題専用の問題集を指定し、児童たちに最低3回は繰り返して取り組むように指導しています。

‐Monoxerの活用について、他に工夫点があれば教えてください

‐鈴木先生

授業中と宿題の活用が中心としながらも、Monoxerに自由に取り組める環境を構築しています。

昨年度、児童たちは授業の冒頭と宿題でMonoxerを利用していましたが、宿題以外では進んで取り組むことが少ないと感じました。それを改善するため、宿題に加え、児童たちが自分のペースで進められる仕組みを整えました。学年ごとに分類し、教科で分け、自習学習用の問題集を作るという形で整理しています。児童たちも「これは自由にやって良い」「これは宿題だから必ず終わらせる」といった区別がつきやすくなり、教師側も指示を出しやすくなりました。

たとえば、「3年生の宿題」という問題集を用意しておき、全員がその問題集に取り組むのですが、記憶度が早く100%に到達した児童は次の問題集に進むことができるようにしています。個々の学習ペースに合わせて取り組ませることで、学習の進度に合わせた柔軟な対応が可能になっています。

‐先生方はどのように児童の学習をサポートをされていますか?

‐鈴木先生

授業中はWEB管理画面で児童の進捗や記憶度を確認しつつ、必要に応じて巡回し、個別にサポートを行っています。宿題の進捗状況では、取り組みが遅れている児童に対して教室のスクリーンに進捗状況を表示し、全体で共有しながら励まし、個別に声をかけています。記憶度が高い児童はクラス全体で褒め合い、学習の成果を共有することでモチベーションを高めています。また、進捗が早い児童には次のステップに進むようサポートを行い、ランキング形式で上位を目指す児童も多く、自然と学習意欲の向上につながっています。

|

💡 活用ポイントのまとめ

✓授業内での活用方法:国語の授業中、特に新しい漢字単元が始まる際に5分程度の短いMonoxerタイムを設けて指定タスクで効率的に覚えさせている。 ✓宿題としての活用:専用の宿題タスクを設定し、児童たちに最低3回は取り組むよう指導。記憶度が100%に到達した児童は次のタスクに進むなど、学習ペースに応じた柔軟な対応が可能。

✓学習管理の方法:WEB管理画面を活用して児童ごとの記憶度を確認し、データに基づいた指導を実施。記憶度が高まった児童はクラス全体で褒め合う場を設け、モチベーションアップに繋げている。

|

自習学習の様子

【校内浸透の工夫】ICT推進の協力体制を構築|Book作成も役割分担で進める

‐Monoxerを学校全体に浸透させるために、どのような工夫をされましたか?

‐河内先生

今の時代、紙や黒板だけでは授業が成り立たないと感じています。ICTのスキルを高めることは非常に重要で、学校全体でICTを取り入れた教育を進めています。Monoxerのようなツールも含め、すべての先生が使いこなせるようサポート体制を整えています。

Monoxerに関しては最初は慣れるまでに時間がかかりましたが、作業を進める中で少しずつMonoxerに慣れる先生が増えてきました。慣れた先生たちが他の先生方に使い方を共有し、全体的に使えるようになる流れを作り上げました。最初のハードルはやはり、Monoxerの仕様に慣れることでした。

Monoxerを使い始めたばかりの先生や、新しく赴任してきた先生から質問を受けることはよくあります。私一人でサポートするのではなく、他にもMonoxerに慣れている先生がいるので、協力してサポートする体制を整えています。お互いに支え合いながら、スムーズに活用できるよう努めています。

‐授業中、復習、自由進度学習と様々にMonoxerを活用されているとのことですが、Book作成にはどのくらいの先生が関わっていますか?

‐鈴木先生

各担任がすでにBookを作れるようになっているので、担任以外にも10人ほどの先生が関わっています。全体の方向性については校内の学力向上部で決定し、初回の段階で全体へ共有します。その後、各教員が担当部分を作成し、全体で協力して進めています。

方針を共有した際は、内容を理解した先生はスムーズにMonoxerの作業を進めてくれましたが、新しく赴任した先生や慣れていない先生もいたので、校内で簡単な説明会を開き、サポートを行いました。全員が安心して取り組めるように、丁寧にフォローしています。

‐使いやすい環境作りのために、他にも工夫された点はありますか?

‐鈴木先生

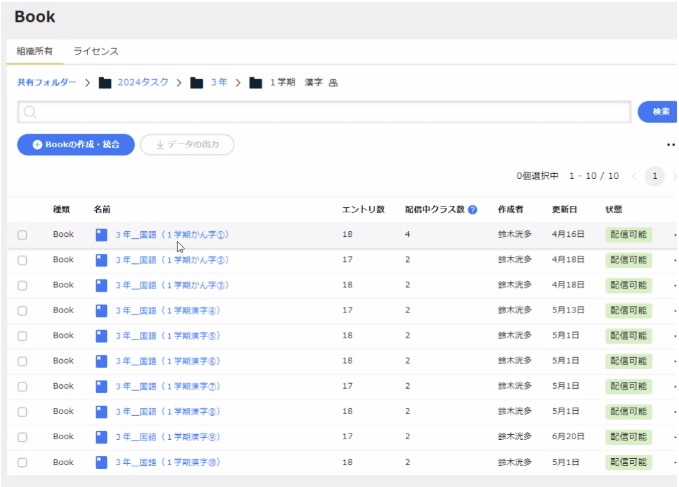

Book作成のルールを統一しました。「◯年生国語」「◯年生漢字」といった形で全校で名前を統一することで、他の先生がすでに作成されたBookを簡単に利用できるようにしました。このようにして、学年やクラスを超えてMonoxerを活用しやすくしています。これによって、多くの先生が気軽にMonoxerを利用できるようになっています。

Book作成のルールを統一し、全体の方針に従ってBook作成を推進

|

💡 活用ポイントのまとめ

✓最初は仕様に慣れるまで時間がかかるが、徐々に使える先生が増え、全体で共有・サポートしながら活用が進んだ。 ✓全校で「◯年生国語」「◯年生漢字」といった統一ルールを設け、誰でも使いやすい環境を作った。

✓宿題以外にも児童が自主的に取り組める仕組みを整備。学年・教科ごとに分類し、宿題専用フォルダを作成。

✓各担任を含め10名ほどの先生がブック作成に関わり、校内の学力向上部が全体の方向性を決定。

|

今後の展望

‐学校として今後力を入れていきたいことを教えてください。

‐河内先生

日本の教育は、今まで記憶力を測るテストの形式が中心でしたが、今の時代ではそれだけでは通用しないと感じています。これからは、膨大な情報の中から自分で必要なものを選び、考え、工夫して、他の人と共有する力が求められます。そうした力を身に付けるためには、今から習慣づけていくことが大切です。大人になったときに、これらのスキルがなければ世の中で活躍するのは難しいかもしれません。記憶力だけではなく、こういった力を子どもたちに育んであげたいと思っています。

‐Monoxerに対しての期待を教えてください。

‐河内先生

今のところ、漢字学習が中心になっていますが、漢字以外でも覚えるべきことはたくさんあります。今後は、他の教科でも使いやすい機能を増やしてもらい、さらに幅広く活用できるようになることを期待しています。

‐他の教科での導入についてのお考えはありますか?

‐鈴木先生

はい、漢字だけでなく、他の教科でも活用できるようにしたいと思っています。例えば、算数では簡単な計算問題のタスクを作り、繰り返し取り組めるようにしたいです。また、理科や社会でも一問一答形式のBookを作って、児童たちが自主的に進められるようにしたいと考えています。

河内先生(写真左)と鈴木先生(写真右)