宇治市立東宇治中学校様 活用事例 2週に1度の5教科 小テストによるMonoxer活用〜東宇治チャレンジを通じた学校全体への浸透と推進〜

🏫 お客様情報 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

杉山 葉奈子先生

教務主任、学力充実部、ICT推進

【普段大切にされていること】人と人をつなぐこと。謙虚にすること。

【ご趣味、休日の過ごし方、マイブームなど】ドライブ、散歩、美味しい食事とお酒

竹内 健先生

学力充実部長、第1学年主任、情報教育部

【普段大切にされていること】生徒に伴走することと学び続ける姿勢

【ご趣味、休日の過ごし方、マイブームなど】旅行、美味しいものを食べに行くこと

中路 太郎先生

学力充実部、情報教育部長、ICT推進長

【普段大切にされていること】チャレンジすること。驕らないこと。

【ご趣味、休日の過ごし方、マイブームなど】スポーツ観戦、スーパー銭湯

三木 一生先生

学力充実部、第3学年主任、情報教育部

【普段大切にされていること】生徒の自律のために自己研鑽をすること

【ご趣味、休日の過ごし方、マイブームなど】サッカー、温泉、買い物、キャンプ(したい)

目次[非表示]

- ・【導入目的】2週間ごとの学習定着を目指す 東宇治チャレンジ|持続可能な形を模索し、Monoxerへ

- ・【効果実感】定期テストでも成果向上|繰り返し学習の積み上げが生徒の自信に

- ・【活用方針】2週間毎の小テストを起点に。授業内容と連動、知識・技能に照準を絞った課題配信

- ・【活用ポイント①】タブ固定で学習履歴をこまめにチェック。記憶度目標は個人に合わせる

- ・【活用ポイント②】タブレット学習への保護者の不安。体験会や学級通信で「状況がわかる」安心感を

- ・【活用ポイント③】学校全体で共有した「紙の苦労」|部会から校内全体へ浸透する仕組みとは

- ・【今後の展望】生徒たちの自立に向けた「主体的に学べる授業」、その土台をMonoxerで

【導入目的】2週間ごとの学習定着を目指す 東宇治チャレンジ|持続可能な形を模索し、Monoxerへ

−まず、御校の教育方針と独自の取り組みについて教えてください。

−杉山先生

本校の教育目標は「命を輝かす人間」です。中学校卒業後、生徒たちが自立し、生きていける力をつけることを最も大切なことだと考え、教職員一丸となってさまざまな教育活動に取り組んでいます。

その中でもここ数年間力を入れてきたのが、認知能力と非認知能力の一体的向上です。その施策として一昨年度より、本校独自の『東宇治チャレンジ』という仕組みを作り上げてきました。

これは、2週間に1回1時間の授業を使い、5教科各20点ずつ、計100点満点の小テストを行うという取り組みです。これまで、計4回の定期テストでは学習範囲が約2ヶ月分と長いため、学習内容が定着しないままテストを迎えてしまい、得点が取れずに伸び悩む生徒たちが多くいました。こうした生徒たちのためにできることを考えた結果、生まれたのがこの東宇治チャレンジです。

−竹内先生

背景をもう少し説明しますね。私が赴任した15年前は学校全体が荒れ、生徒指導に追われていました。それが、10年ほど前から徐々に落ち着き、「どんな生徒を育てたいか」という具体的な目標を考えられるようになってきました。

その流れの中で「生徒の学力をもっと高めよう」という目標が生まれ、校内に「学力充実部」という部会が立ち上がったのです。当初は教務だった僕と杉山先生の二名だったのですが、学校全体への発信力を高めるため、各学年団から一人ずつ入ってもらい、四名体制に切り替え、週1回校内研修の内容などを議論してきました。その取り組みの中に、杉山先生が発案してくれた東宇治チャレンジがあります。

−東宇治チャレンジは既存の定期テストに加えた取り組みですよね。かなり大変だったのではないかと思うのですが、実施はスムーズに進んだのでしょうか。

−中路先生

初年度は紙ベースで行っていたのですが、やはり教員の負担が大きかったですね。作問、印刷、配布、採点、ものすごく労力がかかっていて、先生方からも様々な意見が出ていました。決してスムーズではなかったですよね。

−杉山先生

はい。紙で始めた一昨年度は本当に大変でしたし、正直嫌になってしまったという方もいたはずです。そんな中、「この取り組みをより良いものにして、続けていきたい」と辿り着いたのがMonoxerでした。タブレットを活用することで、先生方の業務負荷を大幅に下げることができ、生徒は自分の学力に合わせて繰り返し学習に取り組むことができる。これならばと思い、導入を決めました。

【効果実感】定期テストでも成果向上|繰り返し学習の積み上げが生徒の自信に

−今年度、小テストと課題をMonoxerに移行して、効果はいかがでしたか?

−三木先生

生徒たちも効果をすごく実感できていると思いますよ。新しいことの導入には抵抗感を抱く子も多いのですが、子ども達はどんどん使いこなし「こんなことできるよ」と教えてくれるほどの前向きさを感じています。

私の受け持つ社会科の定期テストでは、基礎知識を問う問題とそれを活用して思考・表現・判断を行う問題が組み合わさっています。これまでは、冒頭の知識問題でつまずく生徒や、記号問題であっても空欄のまま提出する生徒が多く見受けられました。しかし、今年は正答やおしい答案が増え、空欄が減りました。

おそらく日々Monoxerで単語を覚えているので「あ、これは見たことある単語だな」と思えているからだと思います。Monoxerによる積み上げの成果でしょうね。

−中路先生

私が担任をしているクラスでは、この小テストで92点を取った生徒がいました。もともとは3段階の評定で2、3にはなかなか手が届かないという子だったのですが、この1年間、とても熱心にMonoxerに取り組んできたんです。その努力の積み重ねで掴み取った高得点に、本人も非常に喜んでいました。

−竹内先生

もともと積極的に課題に取り組む子も、もちろん力を伸ばしています。とはいえ、「そんなにたくさん課題があるの?」と声をあげる生徒もいます。でも、取り組んでみると記憶度のパーセンテージがどんどん上がり、「やればできるんだな」と実感できた子も多かったようです。

特別支援学級の子ども達の取り組みにも手応えを感じています。数学の授業ではかなりの時間をMonoxerに割いているのですが、答えを覚えてしまっているのではないかと思うほど力をつけています。繰り返し学習の効果の大きさを改めて実感しましたね。

−杉山先生

Monoxerのおかげで、東宇治チャレンジを2年目も続けることができ、小テストへの意識付けが以前にも増して強くなりましたね。これもとても嬉しいことだと感じています。

【活用方針】2週間毎の小テストを起点に。授業内容と連動、知識・技能に照準を絞った課題配信

−改めて、東宇治チャレンジの中で、Monoxerをどのように活用しているのか教えてください。

−中路先生

2週間毎に実施する5教科各20点、計100点満点の小テストに向けた課題を、Monoxer上で配信、小テストの実施もMonoxerで行っています。扱う内容は授業と連動してますが、繰り返しによる暗記で解答できる基礎的な知識・技能に絞り、テスト自体は5教科通して30分で解ける内容で作成をお願いしています。

学習シーンは主に家庭。学習の習慣化と充実に向けて取り組んでもらっており、授業中にどれぐらい扱うかは教科・学年毎にさまざまです。私の場合は予習単元分の単語をタスク配信し、授業冒頭に少しだけ時間を取り、英単語のディテクテーション、リスニング、スピーキングなどを代わる代わる行っています。

また、実技4科目に関しても定期テストに向けてMonoxerのタスク配信をしてもらっています。

−竹内先生

紙のワークを廃止したので、夏休みの課題もMonoxerでした。11月にも強化週間を設定、冬休みの宿題も配信したりと活用を進めています。冬課題は「記憶度80%以上でA、記憶度60%以上でBだよ」と評価基準を伝えました。それぞれ、学年集会で表彰するなど、頑張りを評価する機会も設けています。

直近の数回では、パーフェクト達成者の張り出しも行いました。この回以降、Monoxerに取り組む生徒がより増えたので効果的だったのだと思います。

💡 活用ポイントのまとめ |

【活用ポイント①】タブ固定で学習履歴をこまめにチェック。記憶度目標は個人に合わせる

−生徒のモチベーションを保つために、どのような工夫をされていますか?

−中路先生

まず、作成したタスクを一気に配信するとボリュームが多く感じて手がつけにくくなるので、授業毎などタイムリーな配信を心がけています。

次に学習履歴のチェックですが、誰がいつどのぐらい取り組んでいたかが全て表示されますので、出来ればこまめに、1日1回は見たいと思っています。忙しくて見られない日もあるのですが、それでもチェックを忘れないように、パソコンのブラウザ上にMonoxerの管理画面をタブ固定して、「インターネットを開いたら、まずMonoxerを確認する」ことを習慣化中です。

生徒たちは教師からのリアクションが嬉しいようで、「モチベーションになる」とよく口にしています。「僕は『いいね』6個もらったよ」など競い合っている子もいますよ。また、リアクションはもちろんですが、日常会話の中で「昨日の夜頑張ってたみたいだね」など声かけもしています。

−杉山先生

私は、子ども達に「記憶度の目標は変えていいよ」と話しています。もちろん100%になるのが一番良いのですが、「なかなか辿り着かなくて嫌になった」と言う生徒もいます。ですから、「60%を目指してもいいし、40%でもいいんだよ」と伝えています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓タスクの配信はボリュームを絞って、授業毎などタイムリーに。 ✓リアクションや声がけがモチベーションになるため、ブラウザに固定して学習履歴チェックを習慣化。 ✓記憶度100%が遠く感じる生徒もいるため、目標設定は変えても良いことを伝える。 |

【活用ポイント②】タブレット学習への保護者の不安。体験会や学級通信で「状況がわかる」安心感を

−御校は、保護者の方へのコミュニケーションをとても密に行っている印象があります。この点について、思いを聞かせてください。

−杉山先生

今年度の4月当初からMonoxerを導入したのですが、実は一学期、保護者の方々の不安がとても多く寄せられていたんです。

生徒のタブレットに課題が配信されますが、生徒は保護者に画面を見せる機会が少ない傾向があります。。子どもに聞けば「課題はしている」と答えますし、教師に問い合わせても「ちゃんと取り組んでいますよ」という回答が返ってきます。でも、保護者の方は実際に触ってみたわけではないから、何をどう取り組んでいるのか分からないんですよね。

特に、受験を控えた3年生の保護者の方には「本当にやっているの?大丈夫なの?」と、とても心配をおかけしました。

そこで、6月の三者懇談期間に特設ブースを設け、保護者の方にMonoxer体験をしてもらう機会を作りました。併せて子どもの学習状況を確認できる機能なども伝えることで、「自分達も状況がわかるんだ」と安心していただけました。こうした機会は、4月当初に行うなどもっと早くすべきだったなと反省しています。

今は、中路先生が部長を務める情報教育部・ICT推進係が発行するGIGA通信や、各担任の先生が発行する学級通信でも、Monoxerについて触れてくださり、周知は進んで来ています。

来年度も1年生が入ってくるので、小学校6年生に向け「中学校ではタブレットでこんな小テストをしていますよ」と体験してもらい、伝えていこうと検討中です。また、保護者向けにも、入学後に説明会や体験会を実施していこうと考えています。

−三木先生

私も学級通信で、何度かMonoxerについて取り上げました。これについては他の先生も同じだと思いますが、Monoxerだから特別というわけではありません。オープンスクールのような直接の機会でなくとも、お子さんたちがどのような学校生活を送っているかを保護者の方に伝えたいと、多くの先生は考えています。だからこそ、お子さんたちがMonoxerを頑張っていることを載せているのだと思います。

💡 活用ポイントのまとめ ✓タブレットの課題は保護者視点では見えづらい。実際に触れてもらうことが安心感を生む。 ✓三者懇談のタイミングでMonoxer体験会を実施。来年度は入学後すぐに説明会を予定。 ✓新年度の入学生向けの説明・体験会も実施を検討中。 ✓各先生が学級通信などでMonoxerの存在と生徒の取り組みを伝える。 |

学級通信のメッセージ抜粋

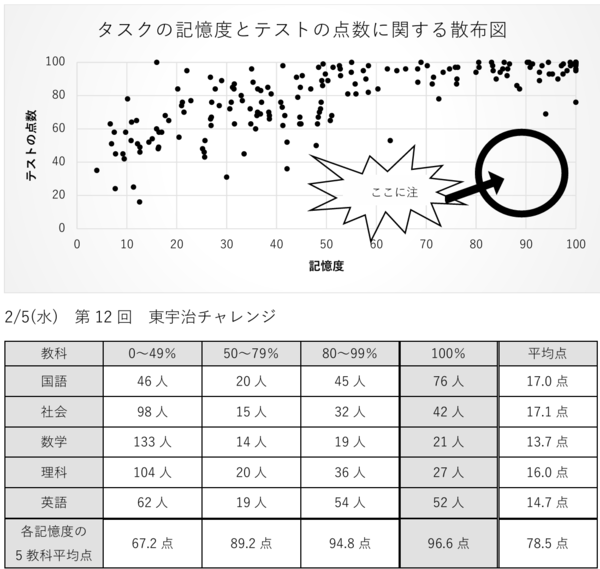

“ 「記憶度80%以上の人は70点以上を取ることができている」ということがわかりました。中には、タスクをほとんどしていなくても点数が良い、“記憶度低いけど点数高い人”がいます。

しかし「記憶度高いけど点数低い人」はいませんよね?今回みんなに注目して欲しいポイントはそこです。「点数が取れない」「基礎的なことがわからない」と悩んでいる人は、まずはMonoxerを活用して学習してみてください。それぞれのタスクを何度も繰り返し解きましょう。 "

【活用ポイント③】学校全体で共有した「紙の苦労」|部会から校内全体へ浸透する仕組みとは

−御校のMonoxer活用は学校全体を巻き込んでおり、弊社内でも注目が集まっています。なぜ、Monoxerの活用が校内で浸透したのでしょうか。

−竹内先生

やはり、東宇治チャレンジが全校を挙げての取り組みだということが大きいと思います。当然、紙のワークを廃止してタブレットを導入したので、保護者の方のお金を預かって選んだのだという責任感も影響しています。ですが、単なるワークとしての導入であれば、ここまでの広がりはなかったのかもしれません。

一昨年度から続く東宇治チャレンジという仕組みの中にMonoxerを導入したので、教師は端末でどんな課題を出すか、深く考える必要がありました。それに、初年度の紙での実施があまりにも大変だったので、「紙に頼らずできる」「去年に比べたらずいぶん楽になった」という感覚を共有できている点も大きいでしょうね。

−中路先生

回数としてはさほど多くありませんが、職員会議や研修の中で10分から20分程度時間をいただき、教職員向けの説明もしています。御社の方に来てもらって、質問会も行いました。そこからの教職員同士の教え合いが自然発生的に生まれ、「タスクの配信どうやってる?」「ここがうまくいかないんだけど」という会話が日常的に職員室内で飛び交うようになりました。

このあたりは、東宇治チャレンジ以前から培ってきた「互いに教え合って、生徒のためにより良い教育をしよう」という校内の雰囲気があったからかもしれませんね。

−杉山先生

本当にその通りですね。東宇治チャレンジもMonoxer活用も、先生方みんなで作っているものだと思っています。

−竹内先生

本校の教職員の年代比率は、20代30代で6割、40代が一番少なくて50代60代がやや多め。でも、年齢関係なく、「みんなでやりましょう!」と言ったら本当に真面目に取り組んでくださる先生ばかりですからね。

−中路先生

ICTについては、年齢よりも活用能力やご本人のモチベーションに左右される部分が大きいでしょうね。本校では「東宇治チャレンジで使うから、自分も出来るようにしておかないと」と使い方を聞きに来てくださる先生がとても多いです。

−竹内先生

僕は、学力充実部が各学年の先生を含めた4名体制になったことも大きいと思っています。学校全体に輪を広げていく上で、人数のパワーはとても大事ですから。

−中路先生

そういう意味では、ハード面のDX化推進を担うICT推進係と、授業でどう活用するかを考える情報教育部を分けたのも効果的だったかもしれませんね。どちらにも、各学年1名ずつ先生に入ってもらうことで活用がより進んだ感覚があります。今はどちらの長も私が務めていますが、リーダーが別になれば、より広がるかもしれませんね。

💡 活用ポイントのまとめ ✓Monoxerが年齢関係なく素早く利用が広がっていったのは、全体での取り組みだからこそ。 |

【今後の展望】生徒たちの自立に向けた「主体的に学べる授業」、その土台をMonoxerで

−本日は貴重な取り組みについてのお話、誠にありがとうございました。最後に、今年の取り組みの振り返りと、これからの展望についてお話いただけますか。

−杉山先生

今年度はさまざまな研修を通して、学校全体で「より主体的な授業にするために、どうタブレットを活用した授業作りをするか」を先生方が強く意識してくれていました。職員みんなで共通理解を確認しあい、授業改善に努めてきたことには、大きな意義があったと思います。

もちろん、タブレット学習に問題点がないわけではなく、各学年からも声が寄せられています。しかし、これからの時代、「デジタルデバイスを使わない」という選択肢はないと私は思っています。端末と共存し、上手く使い分けていくスキルは教師自身も身につけていかなければなりません。

生徒が卒業後の長い人生を自ら歩み、生活していく力を身につけるために、教職員全員でどれだけ共通理解を深められるか。今後もそこを大事にしていきたいです。

−竹内先生

卒業後、子ども達には80年近くの時間があります。そこを幸せに生きていくために、自分で勉強をすることがとても大事です。だからこそ、僕たちは授業の中で可能なかぎり色んな話をして「見たことのない難しい問題に、みんなで立ち向かっていこう」と話しています。

そこへつながる授業のためには、生徒たちにも一定の知識が必要です。それをどう補うのか。僕はMonoxerにものすごい力を感じていて、その答えがMonoxerだと思っています。

その力を借りながら、僕ら教師は授業改善をして、子ども達は力をつける。機能改善の要望を伝える中でMonoxerのアップデートが続く。そうしていつか、「東宇治中学校の生徒たちは本当に賢い子達ばかりですね」と言われる日が来て欲しいなと、僕は願っています。