世田谷区立城山小学校様 活用事例「自立した学び手から未来をつくる担い手へ。理想とする学びの実現にMonoxerが貢献」

🏫 お客様情報 東京都世田谷区梅丘にある公立小学校。学区内には、井伊直弼の墓所があることで有名な豪徳寺や世田谷城址公園があり、豊かな自然環境にも恵まれている。創立は1960年、2005年には地域運営学校に指定された。「地域とともに子どもを育てる学校」を合言葉に学校運営を進めている。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: ・実生活に役立てることを学習のゴールとした「自立した学び手の育成」に向けて、前提とな・る基礎知識や既習内容をより効率的に定着させること 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

佐藤 弘典 校長

東京都小学校理科教育研究会の研究副部長で、地球領域研究推進委員長も務め、環境教育の全国的な推進に携わっています。学校づくりでは、子どもと教職員が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を重視。プライベートでは、ご家族が喜んでくれる料理作りが最近のマイブームとのことです。

大澤 俊介 先生

理科教育の専門家として、教科書やデジタル教材の開発にも携わり、現在は3年生の担任を務めています。授業作りでは、子どもの発想を大切にし、従来のやり方にとらわれず、常に新しい視点を取り入れることを心掛けています。休日は自然の中でリフレッシュし、最近は教育史に関する本を読むことに興味を持っています。

目次[非表示]

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

ーはじめに、御校の経営方針についてお聞かせください。

ー大澤先生

本校では、今年度の校内研究主題を「自立した学び手の育成」としています。そもそも学習のゴールは、実生活への活用だと考えています。実生活に役立てることが大切であり、学習はそのためのツールです。これを児童にも理解してもらい、自分で必要な情報を得たり、憶えるべきことを自覚したりして、自ら反復練習に取り組めるようになることを目指しています。つまりは、必要な学びを自ら選択し、進んで学習していく姿勢の習得ですね。

ー佐藤校長

本来、学校における学びは教科学習そのものが目的ではないのですが、昔からの学校教育に対するイメージからそこに傾きがちなのも事実です。そうではなく、私たちは「未来をつくる担い手を育てたい」と考えています。そのために、児童の主体性を育みながら、教師、保護者、地域が共に育つ学校を実現していくのが、本校の方針です。

ーMonoxerを導入された目的について教えてください。

ー佐藤校長

これまで、既習内容の知識を前提とした授業を行っていましたが、実際には知識を習得できていない児童もいました。また、基礎的な知識を定着させるために、採点やフィードバックなどで先生達や保護者の時間や手間が多くかかっていたことも事実です。

こうした課題を解消して、より効率的に基礎知識や既習内容を定着させたいというのが、Monoxerを導入した理由のひとつです。その上で自由進度学習の実現も視野に入れていますが、そこに向けてはこれからといったところですね。

ー大澤先生

従来の「基礎を学んでから応用に取り組む」といった固定された道筋ではない学び方を実現したいと考えています。子どもたちが「これが問題だ」と考えた際に、解決に必要な知識を身につけていくという流れです。子どもたちそれぞれの問題意識を尊重しながら、そういった学習環境づくりに取り組むことが教師に求められる大切な役割ではないでしょうか。

その上で、「この知識が必要」「この知識を身につけたい」となった際にMonoxerを活用するという流れを想定しています。また、目指している学び方と知識定着の両立は意外と難しいんです。概念的な理解は深く行えますが、個別の知識なども含めて定着させるのは容易ではありません。Monoxerはその補助としても有効だと考えています。

ー数あるツールからMonoxerを選定いただいた理由を教えてください。

ー大澤先生

例えば、漢字の学習においてMonoxerの強みは文字認識の強さにあると思います。子どもは自分が書いた文字が認識されないとストレスを感じるので、児童にとって重視したいこの部分がスムーズな点は魅力です。

あとは、Monoxerは「記憶度」という指標に重きを置いている点も良いですね。他のドリルのような教材は正解・不正解までのため、その瞬間だけの話に留まります。対してMonoxerは、「きちんと理解して記憶できているか」を指標でフィードバックしてくれます。

その上で、子どもの学習に対するマインドセットを変える効果もあると感じています。例えば、夏休みの宿題を、答えを写しただけで終わらせるといったありがちなケースは、Monoxerでは成立しません。その他にも、授業ノートを一生懸命に取っていたが、結局何も憶えていないといったケースも防げます。

結果として、子どもたち自身が「学び手として、どう授業や宿題に臨み、いかに知識を定着できているか」に目が向くようになるのは非常に良いですね。単に「取り組んだか」だけでなく、「効果的に取り組めたか」という視点をもつことを期待できます。

【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

ーMonoxerを用いて実感した効果や良かった点についてお教えください

ー大澤先生

すぐに正解・不正解が表示されてどんどん進めるため、飽きやすい子でも集中して取り組めています。待たなくて良いのは、集中が続かない子にとっては特に有効です。どれだけ定着できているかが直感的に分かるため、児童も達成感も得られます。また、児童と先生の間で記憶度という客観的な指標を共有しながら、目標達成を目指せるようになるのも良いですね。

ー佐藤校長

これまで宿題は「したか・していないか」だけで、実際のところで「できたか・できていないか」までは分かりませんでした。そのため、子どもたちにとって宿題は提出して先生に採点してもらうものでした。それがMonoxerならば、子どもたち自身が即座に「できたか・できていないか」までを把握できる点は大きなメリットだと思います。

ー大澤先生

関連して、これまでは教師側が通知表などで子どもを評価してきましたが、Monoxerによって客観的な評価が子どもたち自身でずっと見えている状態です。子どもたちは常に自身の学び方をフィードバックされ続けている感覚なので、「頑張った」「サボっていた」など自己評価をより正確に行えるようになったと感じています。

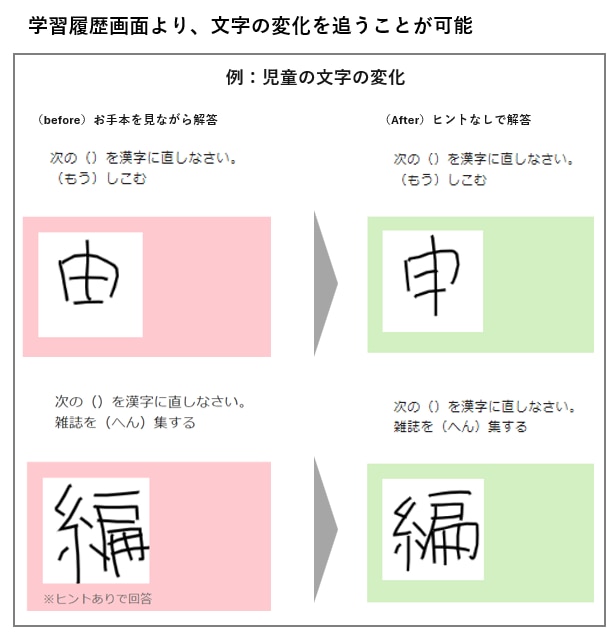

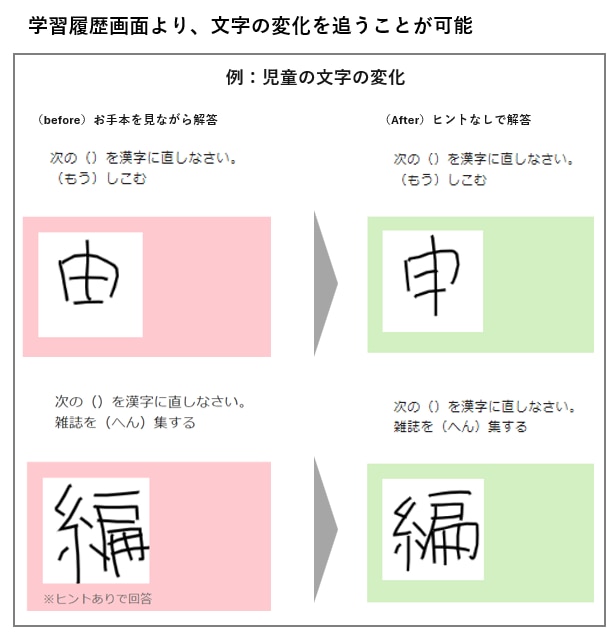

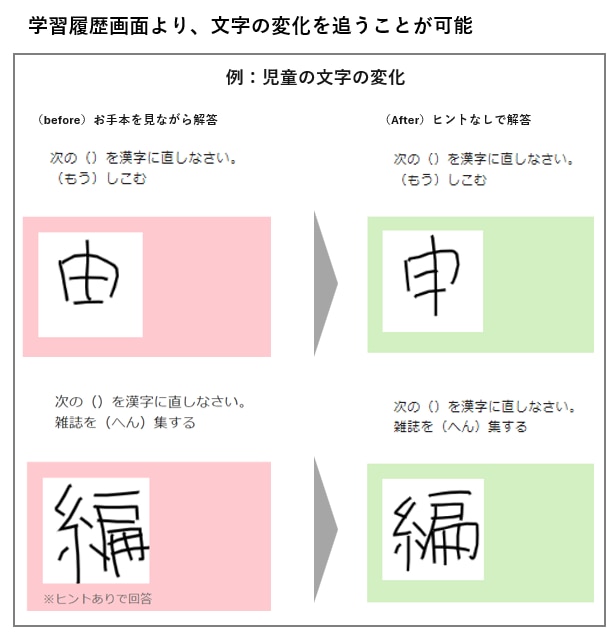

その他で特に良いなと感じたポイントは、「子どもが漢字を記憶していく過程を、教師が履歴から追える」という点です。Monoxerでの漢字学習を進めるなかで字がどのように変化していったかを確認できるので、紙ドリルのメリットも持ちあわせていますよね。

ー業務負荷の改善についての効果はいかがでしょうか

ー佐藤校長

人によって多少異なりますが、毎日1時間は削減できているのではないでしょうか。Monoxer導入までは、算数の計算ドリル・国語の漢字ドリルなどを使ってましたが、それらの採点・指導にかかっていた時間を削減できました。

例えば、漢字のトメ・ハネ・ハライなどの指導は必須ではないものの、先生方は時間を捻出しながら指導していました。それでもフィードバックまでのタイムラグは生まれます。こうした状況をMonoxerを用いることで省力化・効率化できたのは良かったです。

ー大澤先生

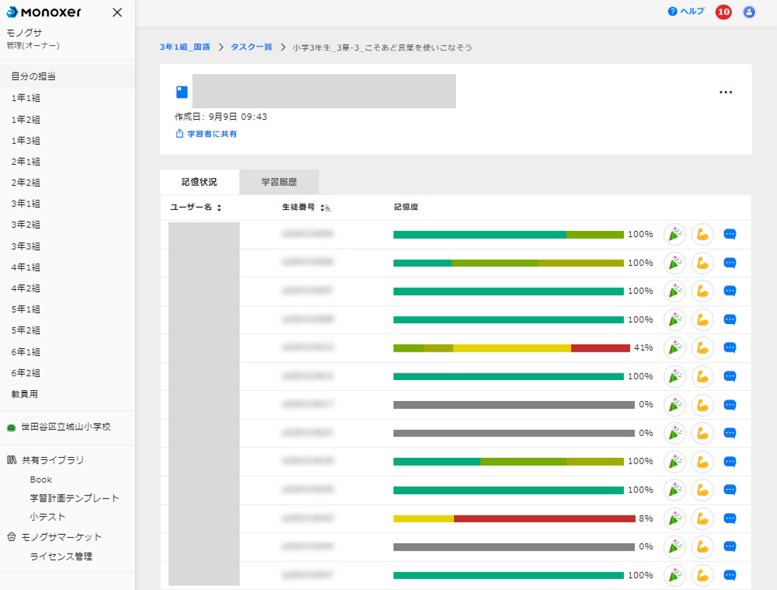

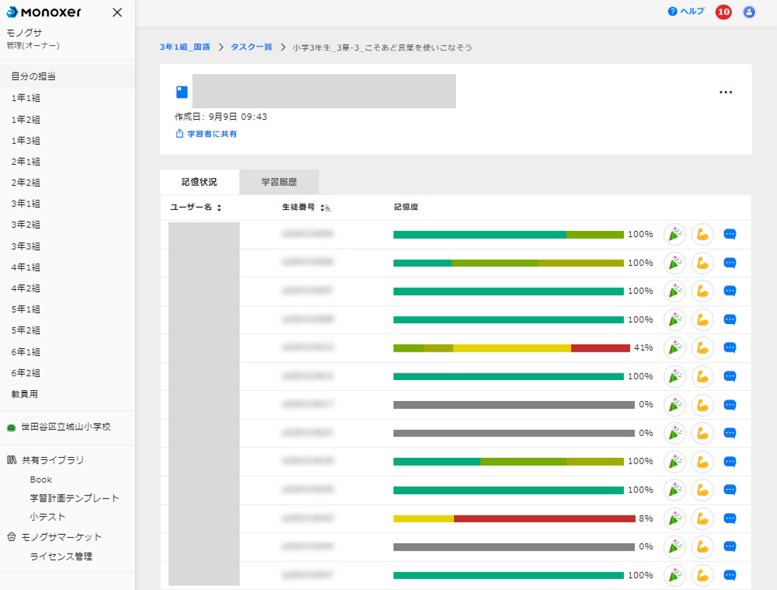

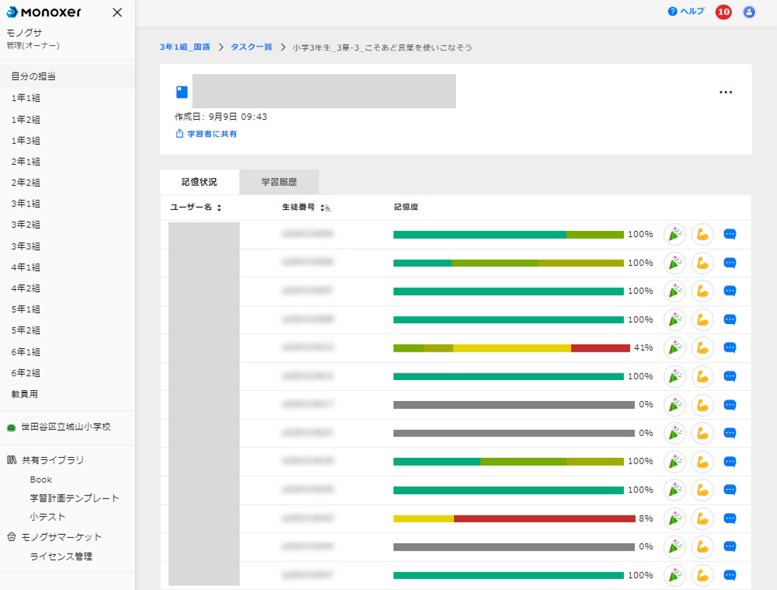

それで思い出しましたが、Monoxerは提出管理がラクですよね。ドリルの場合は、提出したがやっていない子などもいるので中身のチェックが欠かせませんでしたが、その負担を解消できています。今はWEB管理画面を見れば、一目瞭然です。

ー佐藤校長

この先データ駆動型にシフトしていくことを考えれば、Monoxerのシステムは非常にマッチしていると思っています。

WEB管理画面上の各クラスの記憶状況タブをチェック

※本画面は2025年度リリース予定の学校向け管理画面です。(当該校では、モデル校として先んじてお試しいただいています。)

【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

ーMonoxerの具体的な活用方針についてお教えください

ー大澤先生

まず活用教科に関して、国語・算数を中心に活用しています。活用場面としては、Monoxerの基礎コンテンツを活用して、単元毎の学習の中で主に「復習」で使っています。その日に学んだ内容をその日の宿題として出すようにしており、子どもたちはMonoxerに毎日取り組むことになります。

基本的にMonoxerは宿題としておりますが、日常的に課題が早く終わった子やモジュール学習の時間にも活用しています。モジュール学習の時間は計画がありますので、国語・算数の学習に使用しています。

目標設定に関しては単元終了時に記憶度が100%になっていれば良いという方針で、学んだ当日に記憶度を100%にすることは求めていません。

ーMonoxer学習の前工程はどのような指導をしていますか?

ー大澤先生

漢字指導の場合ですと、前工程として憶え方や注意点は授業内でも伝えますが、以前ほど取り扱わなくなりましたね。

ー佐藤校長

以前だと、教科書の文章に出てくる新たな漢字を1つ学ぶ場面でも、先ず意味を調べ、読み方・書き順を学び、書く練習を経て、関連する熟語を憶えていく・・・とった工程に多くの時間を割いている先生も見受けられました。

ー大澤先生

授業で細かく教えればそれなりの効果は出ますが、非常に時間がかかる工程でしたね。今は、Monoxerで定着したかどうかが重要であるというマインドにシフトしているので、授業で伝えるべきポイントが簡潔かつ明確になったように感じます。

ーMonoxerにおいて「自習室」という運用をしているとお伺いしたのですが詳しく教えてください。

ー大澤先生

Monoxerに「自習室」というクラスを設け、好きなように学習に取り組める環境を用意しています。私の担当の3年生では、国語も算数も1〜6年まで全学年の問題に取り組めるようにして、以前学んだけど憶えてないことや先に学習することを「好きにやっていいよ」と伝えています。

面白いのが、なかには宿題はやらないのに自習室は毎日取り組む子がいることです。自分がやりたい分野であれば、どの単元だろうが自主的にどんどんトライしていくのは面白い傾向ですし、学びの面でも効果的なことだと思っています。

以前から、学習範囲が学年で切り分けられているのは学校の都合であり、学ぶ側には関係ないと考えていたため、こうした自由な環境を提供できたのは嬉しかったですね。

ー佐藤校長

そもそも「宿題」という言葉は指導要領にはのっていないんです。あくまで必要な学力を身につけるための手段に過ぎません。そのため、必要な学力を習得できるのであれば、学習範囲を学年によって限定せず、ある程度の自由度があって良いという考え方です。

💡 活用ポイントのまとめ |

【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

ー子どもたちがモチベーションを保ちながらMonoxer学習に取り組めている要因について教えてください。

ー佐藤校長

児童も保護者も「宿題はすべきもの」という共通認識はあるので、宿題として出たものはとりあえず取り組むという慣習は前提としてあるように思います。

また、やはり子どもたち自身が自己評価を認識できている点が大きいと考えています。子どもたちから「記憶度が100%になれば緑色になる」「僕はまだここが黄色だから頑張りたい」といったコミュニケーションが自然に生まれているのは、指標を理解してやる気をもって取り組めている証ではないでしょうか。

ー大澤先生

シンプルに「習慣化できたこと」「到達目標を明確化できたこと」も大きな要因だと思います。また、取り組めない児童は決まっているので、毎朝のように声掛けをして、Monoxerをしていなければ「休み時間にやってね」と声がけをしています。

ー佐藤校長

学習の習慣化に向けて、適切な宿題を課して、出来ているかを確認、出来ていなければ指導するというのが教師の役目ですが、その部分をMonoxerに支えてもらっています。子どもたち自身で「出来ている・出来ていない」を把握しながら取り組めているので、先生側としては楽になっていると思います。

ー大澤先生

あとは、「Monoxerにきちんと取り組んでいるか」「記憶度の高さ」の2つの指標で指導するようにしています。頑張っている子の記憶度などの数値データをクラスで共有しながら「きちんと取り組んでいる人は、記憶度も高くなるよね」というように努力と成果を結びつけることで、子どもたち自身のモチベーションに働きかけています。これにより、「宿題だから」ではなく「自分を高めるためにやっている」という理解を促せます。ちなみに、紹介する児童を選ぶ際には、取り組めていない子の刺激になるような児童を意図的に選ぶケースもあります。

ー夏休みの宿題についてもMonoxerを活用されていると伺いました。どのように活用し、児童のモチベーションを保たれているのか教えてください。

ー佐藤校長

はい、本校では今年度から夏休みの宿題の形式変更に伴い、知識面の学習にはMonoxerを活用しています。これまでは、夏休みの初めに同じ課題を一斉に出して、終了後に回収するという形式でした。今年度からは、知識的な部分はMonoxerに任せて、夏休み中もオンライン上で先生方が子どもたちの頑張りをみながらコミュニケーションを取れる環境を整えました。

Monoxerを活用することで、夏休み中の進捗を見守りながら先生が励ましのメッセージを送ったり、児童自身が学習進度を客観的に把握できたりといったことが実現するのは、とても良いことだと感じています。

また、保護者の皆様へは夏休みの宿題の形式変更の件とあわせてMonoxerの説明を行っています。家庭内でもMonoxerを用いた学習への取り組みを見てあげて下さいねとお願いしています。なかには従来の紙教材から変更となった点に不安を感じている保護者もいらっしゃいましたが、概ね理解をいただいている状況です。

💡 活用ポイントのまとめ ✓日常的な声掛けにより、生徒のMonoxer学習を習慣化 ✓「Monoxerにきちんと取り組んでいるか」「記憶度の高さ」の2つの指標で指導 |

【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

ーMonoxerの活用が学校内で定着するまでの経緯をお教えください

ー佐藤校長

世田谷区の方針もあり、本校では他社のeラーニングツールを使っていました。そのツールを家庭学習や朝学習に用いていた経緯があったため、Monoxerはその置き換えによって比較的スムーズに導入できました。

ー大澤先生

具体的には、子どもたちは30分の説明を2回行ったくらいで活用できるようになりました。1回目は指標や見方の説明、2回目はトラブルシューティングです。本校ではモジュールと呼んでいますが、いわゆる朝学習のような時間を用いれば十分でした。やはり、子どもの吸収力はすごいですね。児童が教育長にMonoxerの解説をするといった場面もあったくらいです(笑)

いずれにしても導入時には、使う側に対して従来のドリルとの違いやMonoxerの考え方をしっかりと説明することが大切だと思います。

特に重要だと感じたのは、先生側のMonoxerに対する理解度が、児童側の活用率・記憶度を左右するという点です。とはいえ、何が分からないかが分からないケースも多いので、運用に困った先生から質問があればすぐに回答するようにしています。

また、先生側にレクチャーする際には、「先生としての運用の仕方」だけでなく「子ども側として体験させること」が大切だと考えます。問題を解いていくことで、データがどのように変化するのか、どう反映されるのか等を体感で憶えてもらうのが一番ではないでしょうか。

ーMonoxer活用に関して先生達の活用状況はいかがでしょうか

ー佐藤校長

Monoxerには、知識面の定着を任せたいという想いがあります。その分、先生たちには、思考・表現や学ぶ姿勢の育成などに注力してほしいですね。とはいえ今のところは、道半ばです。この先は、先生方が受け身になることなく、より主体的にMonoxerを活用してくれることを期待しています。

また当初は、時期尚早ではないかという理由から1・2学年はMonoxerを導入していなかったのですが、期中からトライアルを開始しました。この背景としては、1・2年生の先生方が他学年での活用状況や業務負担を軽減できている様子をみて肯定的な印象に変わったこともあると考えています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓朝学習のICTツールの置き換えでMonoxerはスムーズに導入 |

【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

ー最後に今後の展望についてお聞かせください。

ー大澤先生

現在は復習としてMonoxerを活用していますが、いわゆる反転学習と呼ばれるMonoxerをやってから授業に入るパターンもやってみたいですね。授業では、答えがないような問いを考えるために、必要となる基礎知識を事前に学習してくるといった使い方です。

もう一つは、子どもたちが問題を自作できる点もMonoxerの魅力だと思うので、それも試したいと思います。自分で課題意識を持ち、教科を問わずに問題を組み合わせて、自分用の問題集を作ることができたら良いですね。そのためにも、問題作成の難易度を下げて子どもたちでもより作成しやすくなることを期待します。

ー佐藤校長

先ほど触れましたが、Monoxerならば客観的な評価を受けられるため、子どもが自己評価を正しく行える状態です。その上で今後における学校教育や授業、学びのあり方を考えた場合、日々の学びを子どもたちも保護者もきちんと捉えていくことが重要だと考えています。そして将来的には「通知表をなくす」という構想です。

今は、Monoxerを用いて知識面に限定してその構想を試している状況です。もし知識面での取り組みが上手く行くようであれば、それを1つの柱として他の要素も整えていき、「知識・技能」「思考・表現」「学びに向かう態度」の3つを正確に伝えらえる術を確立できれば、通知表は無くても成り立つと考えています。

世田谷区立城山小学校様 活用事例「自立した学び手から未来をつくる担い手へ。理想とする学びの実現にMonoxerが貢献」

🏫 お客様情報 東京都世田谷区梅丘にある公立小学校。学区内には、井伊直弼の墓所があることで有名な豪徳寺や世田谷城址公園があり、豊かな自然環境にも恵まれている。創立は1960年、2005年には地域運営学校に指定された。「地域とともに子どもを育てる学校」を合言葉に学校運営を進めている。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: ・実生活に役立てることを学習のゴールとした「自立した学び手の育成」に向けて、前提とな・る基礎知識や既習内容をより効率的に定着させること 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

佐藤 弘典 校長

東京都小学校理科教育研究会の研究副部長で、地球領域研究推進委員長も務め、環境教育の全国的な推進に携わっています。学校づくりでは、子どもと教職員が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を重視。プライベートでは、ご家族が喜んでくれる料理作りが最近のマイブームとのことです。

大澤 俊介 先生

理科教育の専門家として、教科書やデジタル教材の開発にも携わり、現在は3年生の担任を務めています。授業作りでは、子どもの発想を大切にし、従来のやり方にとらわれず、常に新しい視点を取り入れることを心掛けています。休日は自然の中でリフレッシュし、最近は教育史に関する本を読むことに興味を持っています。

目次[非表示]

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

ーはじめに、御校の経営方針についてお聞かせください。

ー大澤先生

本校では、今年度の校内研究主題を「自立した学び手の育成」としています。そもそも学習のゴールは、実生活への活用だと考えています。実生活に役立てることが大切であり、学習はそのためのツールです。これを児童にも理解してもらい、自分で必要な情報を得たり、憶えるべきことを自覚したりして、自ら反復練習に取り組めるようになることを目指しています。つまりは、必要な学びを自ら選択し、進んで学習していく姿勢の習得ですね。

ー佐藤校長

本来、学校における学びは教科学習そのものが目的ではないのですが、昔からの学校教育に対するイメージからそこに傾きがちなのも事実です。そうではなく、私たちは「未来をつくる担い手を育てたい」と考えています。そのために、児童の主体性を育みながら、教師、保護者、地域が共に育つ学校を実現していくのが、本校の方針です。

ーMonoxerを導入された目的について教えてください。

ー佐藤校長

これまで、既習内容の知識を前提とした授業を行っていましたが、実際には知識を習得できていない児童もいました。また、基礎的な知識を定着させるために、採点やフィードバックなどで先生達や保護者の時間や手間が多くかかっていたことも事実です。

こうした課題を解消して、より効率的に基礎知識や既習内容を定着させたいというのが、Monoxerを導入した理由のひとつです。その上で自由進度学習の実現も視野に入れていますが、そこに向けてはこれからといったところですね。

ー大澤先生

従来の「基礎を学んでから応用に取り組む」といった固定された道筋ではない学び方を実現したいと考えています。子どもたちが「これが問題だ」と考えた際に、解決に必要な知識を身につけていくという流れです。子どもたちそれぞれの問題意識を尊重しながら、そういった学習環境づくりに取り組むことが教師に求められる大切な役割ではないでしょうか。

その上で、「この知識が必要」「この知識を身につけたい」となった際にMonoxerを活用するという流れを想定しています。また、目指している学び方と知識定着の両立は意外と難しいんです。概念的な理解は深く行えますが、個別の知識なども含めて定着させるのは容易ではありません。Monoxerはその補助としても有効だと考えています。

ー数あるツールからMonoxerを選定いただいた理由を教えてください。

ー大澤先生

例えば、漢字の学習においてMonoxerの強みは文字認識の強さにあると思います。子どもは自分が書いた文字が認識されないとストレスを感じるので、児童にとって重視したいこの部分がスムーズな点は魅力です。

あとは、Monoxerは「記憶度」という指標に重きを置いている点も良いですね。他のドリルのような教材は正解・不正解までのため、その瞬間だけの話に留まります。対してMonoxerは、「きちんと理解して記憶できているか」を指標でフィードバックしてくれます。

その上で、子どもの学習に対するマインドセットを変える効果もあると感じています。例えば、夏休みの宿題を、答えを写しただけで終わらせるといったありがちなケースは、Monoxerでは成立しません。その他にも、授業ノートを一生懸命に取っていたが、結局何も憶えていないといったケースも防げます。

結果として、子どもたち自身が「学び手として、どう授業や宿題に臨み、いかに知識を定着できているか」に目が向くようになるのは非常に良いですね。単に「取り組んだか」だけでなく、「効果的に取り組めたか」という視点をもつことを期待できます。

【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

ーMonoxerを用いて実感した効果や良かった点についてお教えください

ー大澤先生

すぐに正解・不正解が表示されてどんどん進めるため、飽きやすい子でも集中して取り組めています。待たなくて良いのは、集中が続かない子にとっては特に有効です。どれだけ定着できているかが直感的に分かるため、児童も達成感も得られます。また、児童と先生の間で記憶度という客観的な指標を共有しながら、目標達成を目指せるようになるのも良いですね。

ー佐藤校長

これまで宿題は「したか・していないか」だけで、実際のところで「できたか・できていないか」までは分かりませんでした。そのため、子どもたちにとって宿題は提出して先生に採点してもらうものでした。それがMonoxerならば、子どもたち自身が即座に「できたか・できていないか」までを把握できる点は大きなメリットだと思います。

ー大澤先生

関連して、これまでは教師側が通知表などで子どもを評価してきましたが、Monoxerによって客観的な評価が子どもたち自身でずっと見えている状態です。子どもたちは常に自身の学び方をフィードバックされ続けている感覚なので、「頑張った」「サボっていた」など自己評価をより正確に行えるようになったと感じています。

その他で特に良いなと感じたポイントは、「子どもが漢字を記憶していく過程を、教師が履歴から追える」という点です。Monoxerでの漢字学習を進めるなかで字がどのように変化していったかを確認できるので、紙ドリルのメリットも持ちあわせていますよね。

ー業務負荷の改善についての効果はいかがでしょうか

ー佐藤校長

人によって多少異なりますが、毎日1時間は削減できているのではないでしょうか。Monoxer導入までは、算数の計算ドリル・国語の漢字ドリルなどを使ってましたが、それらの採点・指導にかかっていた時間を削減できました。

例えば、漢字のトメ・ハネ・ハライなどの指導は必須ではないものの、先生方は時間を捻出しながら指導していました。それでもフィードバックまでのタイムラグは生まれます。こうした状況をMonoxerを用いることで省力化・効率化できたのは良かったです。

ー大澤先生

それで思い出しましたが、Monoxerは提出管理がラクですよね。ドリルの場合は、提出したがやっていない子などもいるので中身のチェックが欠かせませんでしたが、その負担を解消できています。今はWEB管理画面を見れば、一目瞭然です。

ー佐藤校長

この先データ駆動型にシフトしていくことを考えれば、Monoxerのシステムは非常にマッチしていると思っています。

WEB管理画面上の各クラスの記憶状況タブをチェック

※本画面は2025年度リリース予定の学校向け管理画面です。(当該校では、モデル校として先んじてお試しいただいています。)

【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

ーMonoxerの具体的な活用方針についてお教えください

ー大澤先生

まず活用教科に関して、国語・算数を中心に活用しています。活用場面としては、Monoxerの基礎コンテンツを活用して、単元毎の学習の中で主に「復習」で使っています。その日に学んだ内容をその日の宿題として出すようにしており、子どもたちはMonoxerに毎日取り組むことになります。

基本的にMonoxerは宿題としておりますが、日常的に課題が早く終わった子やモジュール学習の時間にも活用しています。モジュール学習の時間は計画がありますので、国語・算数の学習に使用しています。

目標設定に関しては単元終了時に記憶度が100%になっていれば良いという方針で、学んだ当日に記憶度を100%にすることは求めていません。

ーMonoxer学習の前工程はどのような指導をしていますか?

ー大澤先生

漢字指導の場合ですと、前工程として憶え方や注意点は授業内でも伝えますが、以前ほど取り扱わなくなりましたね。

ー佐藤校長

以前だと、教科書の文章に出てくる新たな漢字を1つ学ぶ場面でも、先ず意味を調べ、読み方・書き順を学び、書く練習を経て、関連する熟語を憶えていく・・・とった工程に多くの時間を割いている先生も見受けられました。

ー大澤先生

授業で細かく教えればそれなりの効果は出ますが、非常に時間がかかる工程でしたね。今は、Monoxerで定着したかどうかが重要であるというマインドにシフトしているので、授業で伝えるべきポイントが簡潔かつ明確になったように感じます。

ーMonoxerにおいて「自習室」という運用をしているとお伺いしたのですが詳しく教えてください。

ー大澤先生

Monoxerに「自習室」というクラスを設け、好きなように学習に取り組める環境を用意しています。私の担当の3年生では、国語も算数も1〜6年まで全学年の問題に取り組めるようにして、以前学んだけど憶えてないことや先に学習することを「好きにやっていいよ」と伝えています。

面白いのが、なかには宿題はやらないのに自習室は毎日取り組む子がいることです。自分がやりたい分野であれば、どの単元だろうが自主的にどんどんトライしていくのは面白い傾向ですし、学びの面でも効果的なことだと思っています。

以前から、学習範囲が学年で切り分けられているのは学校の都合であり、学ぶ側には関係ないと考えていたため、こうした自由な環境を提供できたのは嬉しかったですね。

ー佐藤校長

そもそも「宿題」という言葉は指導要領にはのっていないんです。あくまで必要な学力を身につけるための手段に過ぎません。そのため、必要な学力を習得できるのであれば、学習範囲を学年によって限定せず、ある程度の自由度があって良いという考え方です。

💡 活用ポイントのまとめ |

【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

ー子どもたちがモチベーションを保ちながらMonoxer学習に取り組めている要因について教えてください。

ー佐藤校長

児童も保護者も「宿題はすべきもの」という共通認識はあるので、宿題として出たものはとりあえず取り組むという慣習は前提としてあるように思います。

また、やはり子どもたち自身が自己評価を認識できている点が大きいと考えています。子どもたちから「記憶度が100%になれば緑色になる」「僕はまだここが黄色だから頑張りたい」といったコミュニケーションが自然に生まれているのは、指標を理解してやる気をもって取り組めている証ではないでしょうか。

ー大澤先生

シンプルに「習慣化できたこと」「到達目標を明確化できたこと」も大きな要因だと思います。また、取り組めない児童は決まっているので、毎朝のように声掛けをして、Monoxerをしていなければ「休み時間にやってね」と声がけをしています。

ー佐藤校長

学習の習慣化に向けて、適切な宿題を課して、出来ているかを確認、出来ていなければ指導するというのが教師の役目ですが、その部分をMonoxerに支えてもらっています。子どもたち自身で「出来ている・出来ていない」を把握しながら取り組めているので、先生側としては楽になっていると思います。

ー大澤先生

あとは、「Monoxerにきちんと取り組んでいるか」「記憶度の高さ」の2つの指標で指導するようにしています。頑張っている子の記憶度などの数値データをクラスで共有しながら「きちんと取り組んでいる人は、記憶度も高くなるよね」というように努力と成果を結びつけることで、子どもたち自身のモチベーションに働きかけています。これにより、「宿題だから」ではなく「自分を高めるためにやっている」という理解を促せます。ちなみに、紹介する児童を選ぶ際には、取り組めていない子の刺激になるような児童を意図的に選ぶケースもあります。

ー夏休みの宿題についてもMonoxerを活用されていると伺いました。どのように活用し、児童のモチベーションを保たれているのか教えてください。

ー佐藤校長

はい、本校では今年度から夏休みの宿題の形式変更に伴い、知識面の学習にはMonoxerを活用しています。これまでは、夏休みの初めに同じ課題を一斉に出して、終了後に回収するという形式でした。今年度からは、知識的な部分はMonoxerに任せて、夏休み中もオンライン上で先生方が子どもたちの頑張りをみながらコミュニケーションを取れる環境を整えました。

Monoxerを活用することで、夏休み中の進捗を見守りながら先生が励ましのメッセージを送ったり、児童自身が学習進度を客観的に把握できたりといったことが実現するのは、とても良いことだと感じています。

また、保護者の皆様へは夏休みの宿題の形式変更の件とあわせてMonoxerの説明を行っています。家庭内でもMonoxerを用いた学習への取り組みを見てあげて下さいねとお願いしています。なかには従来の紙教材から変更となった点に不安を感じている保護者もいらっしゃいましたが、概ね理解をいただいている状況です。

💡 活用ポイントのまとめ ✓日常的な声掛けにより、生徒のMonoxer学習を習慣化 ✓「Monoxerにきちんと取り組んでいるか」「記憶度の高さ」の2つの指標で指導 |

【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

ーMonoxerの活用が学校内で定着するまでの経緯をお教えください

ー佐藤校長

世田谷区の方針もあり、本校では他社のeラーニングツールを使っていました。そのツールを家庭学習や朝学習に用いていた経緯があったため、Monoxerはその置き換えによって比較的スムーズに導入できました。

ー大澤先生

具体的には、子どもたちは30分の説明を2回行ったくらいで活用できるようになりました。1回目は指標や見方の説明、2回目はトラブルシューティングです。本校ではモジュールと呼んでいますが、いわゆる朝学習のような時間を用いれば十分でした。やはり、子どもの吸収力はすごいですね。児童が教育長にMonoxerの解説をするといった場面もあったくらいです(笑)

いずれにしても導入時には、使う側に対して従来のドリルとの違いやMonoxerの考え方をしっかりと説明することが大切だと思います。

特に重要だと感じたのは、先生側のMonoxerに対する理解度が、児童側の活用率・記憶度を左右するという点です。とはいえ、何が分からないかが分からないケースも多いので、運用に困った先生から質問があればすぐに回答するようにしています。

また、先生側にレクチャーする際には、「先生としての運用の仕方」だけでなく「子ども側として体験させること」が大切だと考えます。問題を解いていくことで、データがどのように変化するのか、どう反映されるのか等を体感で憶えてもらうのが一番ではないでしょうか。

ーMonoxer活用に関して先生達の活用状況はいかがでしょうか

ー佐藤校長

Monoxerには、知識面の定着を任せたいという想いがあります。その分、先生たちには、思考・表現や学ぶ姿勢の育成などに注力してほしいですね。とはいえ今のところは、道半ばです。この先は、先生方が受け身になることなく、より主体的にMonoxerを活用してくれることを期待しています。

また当初は、時期尚早ではないかという理由から1・2学年はMonoxerを導入していなかったのですが、期中からトライアルを開始しました。この背景としては、1・2年生の先生方が他学年での活用状況や業務負担を軽減できている様子をみて肯定的な印象に変わったこともあると考えています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓朝学習のICTツールの置き換えでMonoxerはスムーズに導入 |

【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

ー最後に今後の展望についてお聞かせください。

ー大澤先生

現在は復習としてMonoxerを活用していますが、いわゆる反転学習と呼ばれるMonoxerをやってから授業に入るパターンもやってみたいですね。授業では、答えがないような問いを考えるために、必要となる基礎知識を事前に学習してくるといった使い方です。

もう一つは、子どもたちが問題を自作できる点もMonoxerの魅力だと思うので、それも試したいと思います。自分で課題意識を持ち、教科を問わずに問題を組み合わせて、自分用の問題集を作ることができたら良いですね。そのためにも、問題作成の難易度を下げて子どもたちでもより作成しやすくなることを期待します。

ー佐藤校長

先ほど触れましたが、Monoxerならば客観的な評価を受けられるため、子どもが自己評価を正しく行える状態です。その上で今後における学校教育や授業、学びのあり方を考えた場合、日々の学びを子どもたちも保護者もきちんと捉えていくことが重要だと考えています。そして将来的には「通知表をなくす」という構想です。

今は、Monoxerを用いて知識面に限定してその構想を試している状況です。もし知識面での取り組みが上手く行くようであれば、それを1つの柱として他の要素も整えていき、「知識・技能」「思考・表現」「学びに向かう態度」の3つを正確に伝えらえる術を確立できれば、通知表は無くても成り立つと考えています。

世田谷区立城山小学校様 活用事例「自立した学び手から未来をつくる担い手へ。理想とする学びの実現にMonoxerが貢献」

🏫 お客様情報 東京都世田谷区梅丘にある公立小学校。学区内には、井伊直弼の墓所があることで有名な豪徳寺や世田谷城址公園があり、豊かな自然環境にも恵まれている。創立は1960年、2005年には地域運営学校に指定された。「地域とともに子どもを育てる学校」を合言葉に学校運営を進めている。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: ・実生活に役立てることを学習のゴールとした「自立した学び手の育成」に向けて、前提とな・る基礎知識や既習内容をより効率的に定着させること 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

佐藤 弘典 校長

東京都小学校理科教育研究会の研究副部長で、地球領域研究推進委員長も務め、環境教育の全国的な推進に携わっています。学校づくりでは、子どもと教職員が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を重視。プライベートでは、ご家族が喜んでくれる料理作りが最近のマイブームとのことです。

大澤 俊介 先生

理科教育の専門家として、教科書やデジタル教材の開発にも携わり、現在は3年生の担任を務めています。授業作りでは、子どもの発想を大切にし、従来のやり方にとらわれず、常に新しい視点を取り入れることを心掛けています。休日は自然の中でリフレッシュし、最近は教育史に関する本を読むことに興味を持っています。

目次[非表示]

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

- ・【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

- ・【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

- ・【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

- ・【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

- ・【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

- ・【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

【導入目的】自立した学び方と知識定着を両立させるためにて

ーはじめに、御校の経営方針についてお聞かせください。

ー大澤先生

本校では、今年度の校内研究主題を「自立した学び手の育成」としています。そもそも学習のゴールは、実生活への活用だと考えています。実生活に役立てることが大切であり、学習はそのためのツールです。これを児童にも理解してもらい、自分で必要な情報を得たり、憶えるべきことを自覚したりして、自ら反復練習に取り組めるようになることを目指しています。つまりは、必要な学びを自ら選択し、進んで学習していく姿勢の習得ですね。

ー佐藤校長

本来、学校における学びは教科学習そのものが目的ではないのですが、昔からの学校教育に対するイメージからそこに傾きがちなのも事実です。そうではなく、私たちは「未来をつくる担い手を育てたい」と考えています。そのために、児童の主体性を育みながら、教師、保護者、地域が共に育つ学校を実現していくのが、本校の方針です。

ーMonoxerを導入された目的について教えてください。

ー佐藤校長

これまで、既習内容の知識を前提とした授業を行っていましたが、実際には知識を習得できていない児童もいました。また、基礎的な知識を定着させるために、採点やフィードバックなどで先生達や保護者の時間や手間が多くかかっていたことも事実です。

こうした課題を解消して、より効率的に基礎知識や既習内容を定着させたいというのが、Monoxerを導入した理由のひとつです。その上で自由進度学習の実現も視野に入れていますが、そこに向けてはこれからといったところですね。

ー大澤先生

従来の「基礎を学んでから応用に取り組む」といった固定された道筋ではない学び方を実現したいと考えています。子どもたちが「これが問題だ」と考えた際に、解決に必要な知識を身につけていくという流れです。子どもたちそれぞれの問題意識を尊重しながら、そういった学習環境づくりに取り組むことが教師に求められる大切な役割ではないでしょうか。

その上で、「この知識が必要」「この知識を身につけたい」となった際にMonoxerを活用するという流れを想定しています。また、目指している学び方と知識定着の両立は意外と難しいんです。概念的な理解は深く行えますが、個別の知識なども含めて定着させるのは容易ではありません。Monoxerはその補助としても有効だと考えています。

ー数あるツールからMonoxerを選定いただいた理由を教えてください。

ー大澤先生

例えば、漢字の学習においてMonoxerの強みは文字認識の強さにあると思います。子どもは自分が書いた文字が認識されないとストレスを感じるので、児童にとって重視したいこの部分がスムーズな点は魅力です。

あとは、Monoxerは「記憶度」という指標に重きを置いている点も良いですね。他のドリルのような教材は正解・不正解までのため、その瞬間だけの話に留まります。対してMonoxerは、「きちんと理解して記憶できているか」を指標でフィードバックしてくれます。

その上で、子どもの学習に対するマインドセットを変える効果もあると感じています。例えば、夏休みの宿題を、答えを写しただけで終わらせるといったありがちなケースは、Monoxerでは成立しません。その他にも、授業ノートを一生懸命に取っていたが、結局何も憶えていないといったケースも防げます。

結果として、子どもたち自身が「学び手として、どう授業や宿題に臨み、いかに知識を定着できているか」に目が向くようになるのは非常に良いですね。単に「取り組んだか」だけでなく、「効果的に取り組めたか」という視点をもつことを期待できます。

【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

ーMonoxerを用いて実感した効果や良かった点についてお教えください

ー大澤先生

すぐに正解・不正解が表示されてどんどん進めるため、飽きやすい子でも集中して取り組めています。待たなくて良いのは、集中が続かない子にとっては特に有効です。どれだけ定着できているかが直感的に分かるため、児童も達成感も得られます。また、児童と先生の間で記憶度という客観的な指標を共有しながら、目標達成を目指せるようになるのも良いですね。

ー佐藤校長

これまで宿題は「したか・していないか」だけで、実際のところで「できたか・できていないか」までは分かりませんでした。そのため、子どもたちにとって宿題は提出して先生に採点してもらうものでした。それがMonoxerならば、子どもたち自身が即座に「できたか・できていないか」までを把握できる点は大きなメリットだと思います。

ー大澤先生

関連して、これまでは教師側が通知表などで子どもを評価してきましたが、Monoxerによって客観的な評価が子どもたち自身でずっと見えている状態です。子どもたちは常に自身の学び方をフィードバックされ続けている感覚なので、「頑張った」「サボっていた」など自己評価をより正確に行えるようになったと感じています。

その他で特に良いなと感じたポイントは、「子どもが漢字を記憶していく過程を、教師が履歴から追える」という点です。Monoxerでの漢字学習を進めるなかで字がどのように変化していったかを確認できるので、紙ドリルのメリットも持ちあわせていますよね。

ー業務負荷の改善についての効果はいかがでしょうか

ー佐藤校長

人によって多少異なりますが、毎日1時間は削減できているのではないでしょうか。Monoxer導入までは、算数の計算ドリル・国語の漢字ドリルなどを使ってましたが、それらの採点・指導にかかっていた時間を削減できました。

例えば、漢字のトメ・ハネ・ハライなどの指導は必須ではないものの、先生方は時間を捻出しながら指導していました。それでもフィードバックまでのタイムラグは生まれます。こうした状況をMonoxerを用いることで省力化・効率化できたのは良かったです。

ー大澤先生

それで思い出しましたが、Monoxerは提出管理がラクですよね。ドリルの場合は、提出したがやっていない子などもいるので中身のチェックが欠かせませんでしたが、その負担を解消できています。今はWEB管理画面を見れば、一目瞭然です。

ー佐藤校長

この先データ駆動型にシフトしていくことを考えれば、Monoxerのシステムは非常にマッチしていると思っています。

WEB管理画面上の各クラスの記憶状況タブをチェック

※本画面は2025年度リリース予定の学校向け管理画面です。(当該校では、モデル校として先んじてお試しいただいています。)

【活用方針】授業の復習として主にMonoxerを活用し、さらに学年に縛られず自由に学べる学習環境を提供

ーMonoxerの具体的な活用方針についてお教えください

ー大澤先生

まず活用教科に関して、国語・算数を中心に活用しています。活用場面としては、Monoxerの基礎コンテンツを活用して、単元毎の学習の中で主に「復習」で使っています。その日に学んだ内容をその日の宿題として出すようにしており、子どもたちはMonoxerに毎日取り組むことになります。

基本的にMonoxerは宿題としておりますが、日常的に課題が早く終わった子やモジュール学習の時間にも活用しています。モジュール学習の時間は計画がありますので、国語・算数の学習に使用しています。

目標設定に関しては単元終了時に記憶度が100%になっていれば良いという方針で、学んだ当日に記憶度を100%にすることは求めていません。

ーMonoxer学習の前工程はどのような指導をしていますか?

ー大澤先生

漢字指導の場合ですと、前工程として憶え方や注意点は授業内でも伝えますが、以前ほど取り扱わなくなりましたね。

ー佐藤校長

以前だと、教科書の文章に出てくる新たな漢字を1つ学ぶ場面でも、先ず意味を調べ、読み方・書き順を学び、書く練習を経て、関連する熟語を憶えていく・・・とった工程に多くの時間を割いている先生も見受けられました。

ー大澤先生

授業で細かく教えればそれなりの効果は出ますが、非常に時間がかかる工程でしたね。今は、Monoxerで定着したかどうかが重要であるというマインドにシフトしているので、授業で伝えるべきポイントが簡潔かつ明確になったように感じます。

ーMonoxerにおいて「自習室」という運用をしているとお伺いしたのですが詳しく教えてください。

ー大澤先生

Monoxerに「自習室」というクラスを設け、好きなように学習に取り組める環境を用意しています。私の担当の3年生では、国語も算数も1〜6年まで全学年の問題に取り組めるようにして、以前学んだけど憶えてないことや先に学習することを「好きにやっていいよ」と伝えています。

面白いのが、なかには宿題はやらないのに自習室は毎日取り組む子がいることです。自分がやりたい分野であれば、どの単元だろうが自主的にどんどんトライしていくのは面白い傾向ですし、学びの面でも効果的なことだと思っています。

以前から、学習範囲が学年で切り分けられているのは学校の都合であり、学ぶ側には関係ないと考えていたため、こうした自由な環境を提供できたのは嬉しかったですね。

ー佐藤校長

そもそも「宿題」という言葉は指導要領にはのっていないんです。あくまで必要な学力を身につけるための手段に過ぎません。そのため、必要な学力を習得できるのであれば、学習範囲を学年によって限定せず、ある程度の自由度があって良いという考え方です。

💡 活用ポイントのまとめ |

【活用のポイント①】子どもたちの自主性を尊重しながら、目標達成に向けたプロセスを重視したコミュニケーションを実施

ー子どもたちがモチベーションを保ちながらMonoxer学習に取り組めている要因について教えてください。

ー佐藤校長

児童も保護者も「宿題はすべきもの」という共通認識はあるので、宿題として出たものはとりあえず取り組むという慣習は前提としてあるように思います。

また、やはり子どもたち自身が自己評価を認識できている点が大きいと考えています。子どもたちから「記憶度が100%になれば緑色になる」「僕はまだここが黄色だから頑張りたい」といったコミュニケーションが自然に生まれているのは、指標を理解してやる気をもって取り組めている証ではないでしょうか。

ー大澤先生

シンプルに「習慣化できたこと」「到達目標を明確化できたこと」も大きな要因だと思います。また、取り組めない児童は決まっているので、毎朝のように声掛けをして、Monoxerをしていなければ「休み時間にやってね」と声がけをしています。

ー佐藤校長

学習の習慣化に向けて、適切な宿題を課して、出来ているかを確認、出来ていなければ指導するというのが教師の役目ですが、その部分をMonoxerに支えてもらっています。子どもたち自身で「出来ている・出来ていない」を把握しながら取り組めているので、先生側としては楽になっていると思います。

ー大澤先生

あとは、「Monoxerにきちんと取り組んでいるか」「記憶度の高さ」の2つの指標で指導するようにしています。頑張っている子の記憶度などの数値データをクラスで共有しながら「きちんと取り組んでいる人は、記憶度も高くなるよね」というように努力と成果を結びつけることで、子どもたち自身のモチベーションに働きかけています。これにより、「宿題だから」ではなく「自分を高めるためにやっている」という理解を促せます。ちなみに、紹介する児童を選ぶ際には、取り組めていない子の刺激になるような児童を意図的に選ぶケースもあります。

ー夏休みの宿題についてもMonoxerを活用されていると伺いました。どのように活用し、児童のモチベーションを保たれているのか教えてください。

ー佐藤校長

はい、本校では今年度から夏休みの宿題の形式変更に伴い、知識面の学習にはMonoxerを活用しています。これまでは、夏休みの初めに同じ課題を一斉に出して、終了後に回収するという形式でした。今年度からは、知識的な部分はMonoxerに任せて、夏休み中もオンライン上で先生方が子どもたちの頑張りをみながらコミュニケーションを取れる環境を整えました。

Monoxerを活用することで、夏休み中の進捗を見守りながら先生が励ましのメッセージを送ったり、児童自身が学習進度を客観的に把握できたりといったことが実現するのは、とても良いことだと感じています。

また、保護者の皆様へは夏休みの宿題の形式変更の件とあわせてMonoxerの説明を行っています。家庭内でもMonoxerを用いた学習への取り組みを見てあげて下さいねとお願いしています。なかには従来の紙教材から変更となった点に不安を感じている保護者もいらっしゃいましたが、概ね理解をいただいている状況です。

💡 活用ポイントのまとめ ✓日常的な声掛けにより、生徒のMonoxer学習を習慣化 ✓「Monoxerにきちんと取り組んでいるか」「記憶度の高さ」の2つの指標で指導 |

【活用のポイント②】Monoxerの校内浸透は「Monoxerの学習の考え方」を理解させることを重視

ーMonoxerの活用が学校内で定着するまでの経緯をお教えください

ー佐藤校長

世田谷区の方針もあり、本校では他社のeラーニングツールを使っていました。そのツールを家庭学習や朝学習に用いていた経緯があったため、Monoxerはその置き換えによって比較的スムーズに導入できました。

ー大澤先生

具体的には、子どもたちは30分の説明を2回行ったくらいで活用できるようになりました。1回目は指標や見方の説明、2回目はトラブルシューティングです。本校ではモジュールと呼んでいますが、いわゆる朝学習のような時間を用いれば十分でした。やはり、子どもの吸収力はすごいですね。児童が教育長にMonoxerの解説をするといった場面もあったくらいです(笑)

いずれにしても導入時には、使う側に対して従来のドリルとの違いやMonoxerの考え方をしっかりと説明することが大切だと思います。

特に重要だと感じたのは、先生側のMonoxerに対する理解度が、児童側の活用率・記憶度を左右するという点です。とはいえ、何が分からないかが分からないケースも多いので、運用に困った先生から質問があればすぐに回答するようにしています。

また、先生側にレクチャーする際には、「先生としての運用の仕方」だけでなく「子ども側として体験させること」が大切だと考えます。問題を解いていくことで、データがどのように変化するのか、どう反映されるのか等を体感で憶えてもらうのが一番ではないでしょうか。

ーMonoxer活用に関して先生達の活用状況はいかがでしょうか

ー佐藤校長

Monoxerには、知識面の定着を任せたいという想いがあります。その分、先生たちには、思考・表現や学ぶ姿勢の育成などに注力してほしいですね。とはいえ今のところは、道半ばです。この先は、先生方が受け身になることなく、より主体的にMonoxerを活用してくれることを期待しています。

また当初は、時期尚早ではないかという理由から1・2学年はMonoxerを導入していなかったのですが、期中からトライアルを開始しました。この背景としては、1・2年生の先生方が他学年での活用状況や業務負担を軽減できている様子をみて肯定的な印象に変わったこともあると考えています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓朝学習のICTツールの置き換えでMonoxerはスムーズに導入 |

【今後の展望】Monoxerを用いた予習、子どもたち自身での問題作成、更なる構想

ー最後に今後の展望についてお聞かせください。

ー大澤先生

現在は復習としてMonoxerを活用していますが、いわゆる反転学習と呼ばれるMonoxerをやってから授業に入るパターンもやってみたいですね。授業では、答えがないような問いを考えるために、必要となる基礎知識を事前に学習してくるといった使い方です。

もう一つは、子どもたちが問題を自作できる点もMonoxerの魅力だと思うので、それも試したいと思います。自分で課題意識を持ち、教科を問わずに問題を組み合わせて、自分用の問題集を作ることができたら良いですね。そのためにも、問題作成の難易度を下げて子どもたちでもより作成しやすくなることを期待します。

ー佐藤校長

先ほど触れましたが、Monoxerならば客観的な評価を受けられるため、子どもが自己評価を正しく行える状態です。その上で今後における学校教育や授業、学びのあり方を考えた場合、日々の学びを子どもたちも保護者もきちんと捉えていくことが重要だと考えています。そして将来的には「通知表をなくす」という構想です。

今は、Monoxerを用いて知識面に限定してその構想を試している状況です。もし知識面での取り組みが上手く行くようであれば、それを1つの柱として他の要素も整えていき、「知識・技能」「思考・表現」「学びに向かう態度」の3つを正確に伝えらえる術を確立できれば、通知表は無くても成り立つと考えています。