横浜市立鴨居中学校様 活用事例 「Monoxerで知識定着、授業を対話型へ|自由度が高まる学びのデザイン」

🏫 お客様情報 神奈川県横浜市緑区鴨居にある市立中学校。 2023年に創立70周年を迎えた。学校教育目標「自分をみがき 自分を生かす」のもと、常に向上心を持ち、挑戦のなかで得た学びを主体的に活用できる生徒の育成を目指している。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: |

▼今回お話を伺った方

長島 和広 校長

神奈川大学法学部卒業。渋谷教育学園勤務を経て、横浜市中学校教員に。教科は社会科。横浜市教育センターの一種研究員から指導主事となり、教職員研修を担当。その後、小・中学校での副校長から横浜市教育委員会事務局教育課程推進室首席指導主事として、GIGAスクール構想における教育課程編成を担当。22年4月から横浜市鴨居中学校校長として勤務。

他、教科担任の先生方にもお話を伺いました。

目次[非表示]

【導入目的】生徒の主体性を育てる|知識定着をMonoxerに任せて授業を「対話の場」に

ーまず、御校の教育方針・理念についてお伺いさせてください。

ー長島先生

当校では、生徒一人ひとりの成長を大切にするため、次の教育目標を掲げています。

・生徒が自ら考えて行動する力を高めます。 |

この教育目標を実現するために、私たちは中期的な学校経営目標として、以下の4点を重視しています。

・全職員が授業に工夫を凝らし、ユニバーサルデザインを意識したわかりやすい授業を提供することで、基礎学力の定着を目指します。 ・一人ひとりの良さや思いを認め、多様性を重視した温かい学校づくりを進めます。 ・生徒と教職員が共に「主体的・対話的で深い学び」を進め、将来のキャリアを自ら築いていけるような教育環境を提供します。 ・地域に開かれた学校として、地域の教育力を活用し、地域と共に歩む学校づくりを進めます。 |

生徒には「進化・深化・新化」というスローガンを掲げ、これを日常の行動指針として、主体的な学びを促しています。

ー在籍している生徒様について、特徴などありますでしょうか。

ー長島先生

当校には、2つの小学校から進学してくる生徒が在籍しています。個々の生徒たちは異なる環境で育ってきており、それぞれに特徴があります。

私たちの学校では、そうした背景を十分に理解し、個々の生徒に合ったサポートを行っています。また、保護者の皆様にも安心していただけるように、生徒一人ひとりの学力向上を目指して、教職員全員で一丸となって取り組んでいます。

ーMonoxerを導入された背景や目的について教えてください。

ー長島先生

生徒が自ら目標を立てて、そこに向けて自己調整していきながら取り組んでいく。主体的な学びを実現するためです。

まず前提として、コロナ禍において元は50分の授業が45分に短縮されたという経緯があります。コロナ禍が終わった後に、教務主任から50分に戻す案もありましたが、教師側の働き方改革の必要性なども勘案し、あえて45分のままに据え置きました。

その上で、もともと朝学習として5分で行っていた学習時間を15分に延長しました。つまり、コロナ禍で縮小した教育活動を元の形に戻すのではなく、教育課程を作り直す視点から朝学習の時間をスキルタイムとして位置づけ、モジュール授業化したんです。

ただし、「授業」とするには内容が明確かつ評価を行える必要があります。その点、Monoxerは「学べているか」を生徒自身で把握できるため、授業として成り立つだろうという判断をしました。

そして知識の定着を授業本体から切り離しながら、差の出やすい知識の定着をMonoxerに任せ、その進度を生徒一人ひとりが自分で決められる自由進度学習のような運用に切り替えていきます。「Monoxerでの個々に応じた学習」と「通常授業での対話による思考や表現」といった協働的な学習を両立させる仕組みを目指しました。

また以前の授業は、一部教員はICTを活用しているものの、旧態依然とした講義形式の授業ばかりで、現行学習指導要領が求める「主体的対話的で深い学び」の実現には程遠い状況でした。こうした課題を解消して、「授業を対話の場」にすることもMonoxerを導入した目的のひとつです。

【効果実感】子どもたちは主体的な学習を実践、先生たちは毎日1時間の業務を削減

ーMonoxerを導入されたことで、どのような効果がありましたでしょうか?

ー長島先生

まず前提として、現段階では直接的な効果検証はまだ行っていません。Monoxerの効果を厳密に証明するには、それなりの研究手法が必要だと認識しています。しかし、カリキュラムマネジメントや学びのデザインをする上では、非常に良いツールだと感じています。

背景として、今後、指導要領の改訂により、各学校が「どのような内容の授業を、どれくらいの時間で行うか」といったカリキュラムマネジメントにおいて、より裁量を持つことが求められるようになると予想しています。そんな中で、授業の在り方を変えて学習効率を高めることができるMonoxerは、学校経営においてプラスになるツールだと思います。

ー具体的にはどのような点が優れているとお考えですか?

ー長島先生

一つは、教師が憶えさせたい内容や学ばせたい範囲を自由にマネジメントできる点ですね。Monoxerは、教員が主導権を持って学びをデザインできるだけでなく、生徒が自発的に「これを憶えよう」と主体的に学習に取り組むことを促します。この点で、一般的なAIドリルとは一線を画していると感じます。

一般的なAIドリルの場合、苦手な内容をさかのぼって学ぶ「戻り学習」が主になりますが、教師がどこまで戻って学び直すべきかをすべて把握し、フォローするのは簡単ではありません。一方でMonoxerは、教師の裁量で重要な内容を優先的に出題したり、必要に応じて範囲をカスタマイズしたりする自由度があります。教科書準拠でありながらも、教師ごとに異なる優先事項にも対応できる点が強みです。

ー個別対応がしやすいということでしょうか?

ー長島先生

そうですね。また、テストに向けて学習範囲と期間を定めた場合、その期間中は生徒が自分のペースで自由に学習できるという点も優れています。これは、最近注目されている「自由進度学習」にも非常に適しています。

ー自由進度学習の観点からも効果が期待できるのですね。

ー長島先生

その通りです。毎年夏に横浜市の教育課程研究協議会が開催されますが、そこでは先進的な授業の紹介もあります。例えば、経済の授業で単元全体をオリジナルの経済シミュレーションゲームにして学ぶ授業が今年紹介されたのですが、こういった体験型の授業と組み合わせて、Monoxerを使って知識の定着を図るのも効果的だと考えています。このように、自由度の高い学びのデザインを可能にする点がMonoxerの最大の魅力ですね。

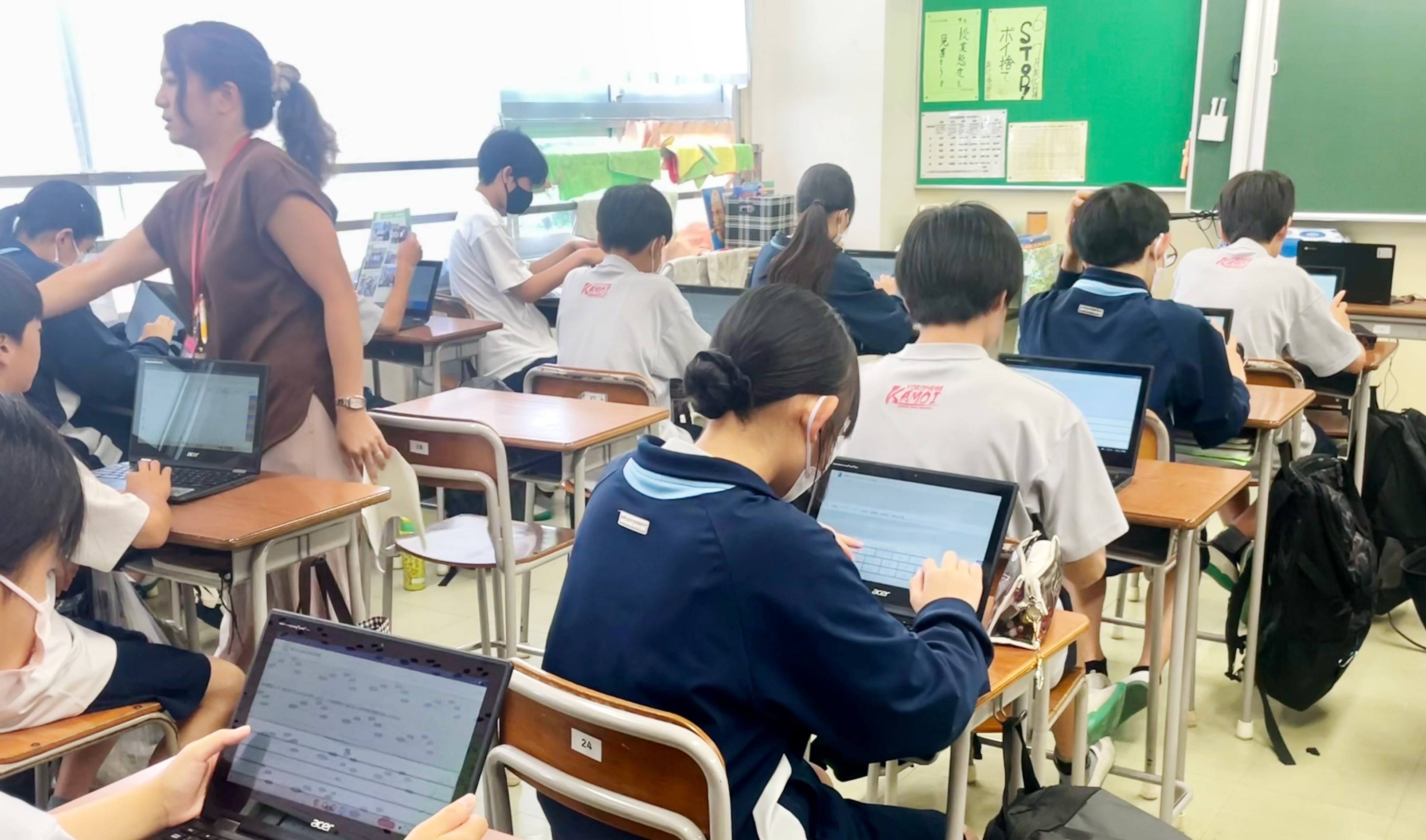

授業中のMonoxer活用の様子

【活用方針】教科ごとに「予習」「復習」「予習+復習」と様々な用途で活用

鴨居中学校では主要5教科に加えて、実技科目でもMonoxerをご活用いただいています。

ここからは各教科の先生方を交えて、Monoxerの活用方法・組織内での浸透方法などについてお話しを伺いました。

ー授業におけるMonoxerの活用状況についてお聞かせください。

ー飯田先生(理科)

活用方針としては、私の授業では「反転学習」を基本とし、単元分のタスクを最初にまとめて配信しています。そうすると、はじめは適当にどんどん解いていく子や、教科書で調べながら慎重に解いていく子など、取り組み方は様々です。

ですが、生徒の自主性を尊重しつつ授業までに「見たことあるな」というレベルに達していれば良いと考えています。

授業の中では、各クラス週3〜4回ほどの授業を担当していた昨年度までは、単元とか章のはじめに「Monoxerタイム」を設けたり、授業への動機づけでMonoxerを用いていました。ただ、今年度は週1回のため、「ある程度Monoxerをやっておかないと授業が分からなくなるよ」と伝えています。

限られた授業時間内で、知識習得に充てる時間はなるべく圧縮したい、理想を言えば無くしたい。知識定着に関しては、授業よりもMonoxerの方が得意なはず。そこを上手く棲み分け・分担できれば、より効率的に行えるのではないでしょうか。

ー當間先生(保健体育)

保健体育では授業の予習・復習としてMonoxerを活用しています。授業で教えた内容を復習として配信するのとあわせて、次の授業で教えるポイントを予習として配信しています。予習としても活用することで、次の授業に対するワクワク感をもってもらい、授業当日の理解度や習得度をより高めることが可能です。

例えばハンドボールの授業なら、ボールの持ち方や投げ方などをMonoxerで事前に理解している子は、練習・実践に充てられる時間が多くなっています。

また、なかには朝学習の15分に集中して取り組めない子もいるのですが、「体育の問題ならできそう」と思って気軽に取り組んでもらい、他の教科に取り組むきっかけにつながれば良いなと考えています。そのため、そんなに難しい問題にはせず、「面白そうだな」「やってみようかな」と思ってもらえるような問題になるよう工夫しています。

以前は体育の授業のなかでポイントやコツを教えても、次の授業の時には忘れている生徒が多く、教え直しが必要な状況でしたがMonoxerを活用することで知識習得が進んでいる感覚があります。

ー若松先生(家庭科)

家庭科では、やったことを振り返る使い方(復習)をメインとして、知識の定着にMonoxerを活用しています。また、技能教科の家庭科は知識を見取るのが難しいため、1学期に中間と期末に行う2回のテスト以外に小テストを行うようにしています。Monoxerでの学習はこの小テスト対策にもなっているんです。

いきなり小テストを行うのではなく事前にMonoxerのなかで学習範囲を示しておけば、生徒達も対策を取りやすいため、割とみんな小テストの点数は良いですよ。

いずれは、縫い方など技術にまつわる画像や動画をMonoxerに盛り込み、授業最後の5〜10分くらいで問題を解いてもらって定着を図るといったこともできればなと思っています。

ー飯田先生(理科)

お二人が担当されている技能教科は、5科目に比べると時数が少ないのが実状です。そのため、限られた時間で知識事項をいかに教えるかを問われますが、そこに注力しすぎると技術に関する授業が少なくなり、つまらなくなりかねないですよね。

ー若松先生(家庭科)

そうですね。例えば3年生の場合、家庭科は2週間に1回しか授業がないので、知識面の定着は課題です。その点については、「小テストをするから、Monoxerやってね」というと生徒も「え~」といった反応をしながらも、ある程度の点数はとれているため効果を感じています。

ー様々な教科でMonoxer活用いただく中で、朝15分のモジュール授業で、生徒達が取り組む科目が偏ることはありませんか?

ー飯田先生(理科)

生徒自身が自由に教科を選択できるため、どうしても科目の偏りはありますね。

ただし、そこは生徒の主体的な学びを重んじています。例えば、ある科目の小テストが控えていたのにも関わらず自分が得意な他科目に取り組んでしまえば、「まずかったな」と生徒自身で気づきを得られるはずです。

何を選ぶべきかまで主体性をもって考えて、もし偏ってしまっても子どもたち自身で気づきや振り返りをもって次につなげてほしいと考えています。

💡 活用ポイントのまとめ |

【校内浸透の工夫】浸透には先生同士の連携・働きかけ、そして「まずやってみること」が大切

ーMonoxerを学内により浸透させるための取り組みや構想についてお聞かせください。

ー長島先生

まず子ども達は皆、導入当初から真面目に取り組んでいましたね。例えば、朝学習の時間に歩き回ったり、youtubeを見たりなんて子はいません。小学校の頃に端末の使い方で先生とトラブルになった子も、今は真面目に取り組んでいますよ。

一方で、先生達のなかには導入に対してネガティブな印象をもつ方もいます。仕事や負担が増えるようなイメージを抱いているようです。そういった先生方に対しては、学習指導部長が中心となり、意識を変えていけるように丁寧かつ徹底的に目的や趣旨を伝え、繰り返し声がけを行っています。また、費用の一部は保護者が負担しているため、「使ってません」というわけにはいきません。この点も活用を促す上での重要な理由です。

あとは、「こんなこともできますよ!すごいですよね」といったように、先生間のインフルエンサーとなって楽しく活用を推進してくれる存在も大切ですね。とりわけ教務主任(中村先生)は、他校の好事例などを、情報収集して共有してくれています。こうした組織づくりをマネジメントしていくことも、組織浸透には大切だと考えています。

ー若松先生(家庭科)

私の場合、ツールの操作や運用に迷っていた際、飯田先生が根気強く教えてくれたことで活用できるようになりました。そのため、聞きたい時にすぐに聞ける人がいると、非常に心強いですよね。

また、はじめは「全員がタスクを必ず1つ作ってみましょう」といったきっかけをつくることで、活用を諦めかけている先生も再挑戦する機会を得られるのではと考えます。もちろん、ある程度の期間を設けて無理が生じないように。その上で、すぐに聞ける人がいると上手くいくのではないでしょうか。作り始めると、意外と楽しいですから。

ー當間先生(保健体育)

私も(タスクを)「つくるまで」と「配信以降」でそれぞれハードルがありました。確かに初めを乗り越えられるかが重要だと思います。

ー他に生徒の巻き込み、モチベーション向上のための工夫点があればお聞かせください。

ー飯田先生(理科)

仕組化というよりも、タスクもいかに主体的に選択することができるかという点に気を配っています。例えば、日常の声掛けにおいて子供たちに「自分が今やるべきと感じるタスクを選ぶように」とあくまで自己判断で選択することを促しています。

全員が同じタスクに取り組む時間は不必要だし、Monoxerの良さを失うことにもなってしまいます。自己の目標到達のために、どのようなツールを使うべきかを選択できる力も育成することも重要だと考えております。

💡 活用ポイントのまとめ ✓新たなツール導入に対して、ネガティブな印象をもつ先生もいるため、積極的に働きかけて理解を得ていくことが大切 |

【今後の展望】さらなるMonoxer活用と教員のカリキュラム・マネジメントの強化

ー今後の展望についてお聞かせください。

ー長島先生

当たり前のようなことですが、2点考えています。

1点目は生徒がもっと活用することです。

生徒にはもっともっと自分の学びの中に組み込んでほしいと考えています。記憶するために、書いて憶える、カードで憶える、ノートにまとめて憶えるといろいろな学び方がありますが、その選択肢の中でMonoxerで憶えることを重視して欲しいと思います。

これからの世の中では、資格試験やテストがCBT化されていきます。その際には問題を解いて憶えるという「訓練」も必要になります。このMonoxerでの取組を通して、CBTを解くスキルも合わせて身に付ける事ができます。ただの記憶だけの作業ではなく、また自分の記憶が定着するまでの特徴を知ることができます。記憶度100%になるまで自分自身をモニタリングすることで、自分を知ることができるのではないでしょうか。Monoxerの問題には様々な形式があります。いろんな問題にチャレンジして欲しいなと思います。

2点目としては、教員のカリキュラム・マネジメントに活用することです。

教員には、自分の授業の中で知識の定着の部分でMonoxerを活用し、授業を「主体的・対話的で深い学び」へと転換して欲しいと思います。対話的な学びへ変えていく際に、その単元で必要な語句等をMonoxerの問題にしてタスク配信すると生徒が自分のペースで知識として定着し、授業での話し合い活動でより理解を深める、その知識を活用する所まで到達できるように仕掛けるといったことが考えられます。

教科書をなぞるのではなく、生徒たちと単元を貫く問いを立て、学ぶ、このような授業デザインをすることがこれからの授業力に必要です。定期テストの試験範囲をあらかじめ、Monoxerのタスクとして配信しておき、授業では、その単元の問いを探究する。テスト前にはその探究したこととMonoxerで定着した知識のつながりを確認すればいいのではないかと考えます。定期テストも知識分野をMonoxerでの既習範囲とすれば、教員の作問する時間も節約できると思います。教員一人ひとりが、こんなカリキュラム・マネジメントが進められるといいなと思います。

3年近くMonoxerを利用していますが、機能が進化しており、漢字の書き順や数式の認識なども精度が高まって、十分に活用できるものになってきていると思っています。問題をカスタマイズできることも教員の授業を邪魔しない存在です。教員自身が授業の自由度をあげ、授業研究が楽しくなるためのツールにしていって欲しいですね。