八戸市立 明治小学校様 活用事例 「基礎・基本はMonoxerで習得、思考力を育む授業づくりを実現!」

🏫 お客様情報 青森県八戸市大字八幡にある公立小学校。本州最北端の国宝所在地である南部総鎮守櫛引八幡宮の近くに校舎を構える。創立は1876年であり、2026年には創立150周年を迎える。 ▼Monoxer活用シーン/科目 学年: 小2-小6 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

八嶋俊次校長

青森県情報・視聴覚教育研究会の副会長、八戸市視聴覚教育研究会の会長を務めており、教育情報化コーディネーター3級の資格もお持ちです。最近では趣味の写真撮影や半年先の旅行計画を立てることに熱中されているとのことです。

目次[非表示]

【導入目的】Monoxerで基礎・基本を身につけ、授業で思考力を育む

ーはじめに、どのような目的のもとでMonoxerを導入されたのかを教えてください。

ー八嶋先生

前提として、本校では「まなびかた」という方針を掲げて“主体的に学ぶ子ども”の育成に注力しています。「まなびかた」とは、「ま:まちがえたのはなぜ」「な:なろうミニ先生(自分で説明することで理解が進む)」「び:ひとことコメントをしよう」「か:かこう図や絵」「た:たいせつな言葉はなに」をそれぞれ表しています。

各授業では、この5つから児童と先生の両者がテーマを定めて取り組み、基礎的な知識技能とそれに基づく思考力の習得を目指しています。ただ以前は、基礎・基本の定着で終始することが多く、“授業づくり”の面で深まりが見られませんでした。

そこで、基礎・基本の部分はMonoxerに受け持ってもらい、先生方には思考力を育てるための授業づくりに力を注いでほしいという願いから導入に至りました。他の学習ツールは正誤判定と間違えた問題の再出題に留まるものが多いなか、Monoxerは各児童の記憶定着度に応じて効果的な反復学習を行えるのが特に魅力に感じた部分です。

先生方が上手く活用できるようにトライアル期間をしっかりと設けたことや、ご家庭の理解と協力もあり、導入後はほぼ全児童がしっかりと活用できている状況です。

【効果実感】主体的な学びを通して漢字が苦手な児童の成績改善を実現

ーMonoxerを用いた学習を開始して、児童のみなさまの反応はいかがでしたか?

ー八嶋先生

点数や実績が明示されるので、児童たちも記憶度100%達成を目指して積極的に取り組んでいます。また、従来のノート学習の場合ですと、漢字の練習は1回目は意識的に取り組みますが、2〜3回目となると頭で考えずにテレビを見ながらでもできる「ながら作業」になりがちです。対してMonoxerは、単調にならないように出題や回答のパターンを工夫してくれるため、脳に適度な負荷がかかり、長期記憶にもつながりやすいのは非常に良いですね。

さらにその児童が苦手とする問題を優先して出してくれますし、モチベーションが続くように時々は得意な問題も出してくれます。このバランスの良さには、非常に感心しているところです。

ー学習効果の面ではどのような効果があったと感じられますか?

ー八嶋先生

これまでは全児童が同一の問題を繰り返し練習する従来型の学習方法が主流でした。

それが2023年にトライアルした際には、Monoxerで特定の範囲の漢字練習をした後に小テストを実施したところ、平均点に悪影響を与えることなく、むしろ向上する傾向がみられました。

また2024年度はMonoxerを各学級における主な学習ツールとしていますが、トライアル時と同様の形式で小テストを実施した結果、しっかりと点数が向上していることを確認できました。

これらのことから、モノグサは従来の漢字ドリルと置き換えても十分な学習効果が期待できることと考えています。ただし一部の児童は従来の紙媒体での練習を希望したため、各学級で対応するなどして柔軟性を持たせています。

実際にMonoxerを用いた先生からも、「長期記憶につながったおかげか、なかなか漢字の点数が伸びなかった児童の成績が改善された」という報告もあがっていますよ。

ー“授業づくり”の面における効果はいかがでしたか?

ー八嶋先生

Monoxerに基礎・基本を任せて授業に空き時間を得られたため、単元の中で1〜2コマほど自由進度学習を入れていくことになりました。通常であれば、基礎・基本のドリルだけで終わりがちだったのが、Monoxerを活用することで自由進度学習が可能になっています。

【活用方針】授業の質を向上させるための各学年・教科に合わせたMonoxer活用

ーMonoxerを活用する上での全体方針はありますか?

ー八嶋先生

授業をより有意義なものにするため、家庭での基礎学習を中心にMonoxerを活用しています。学校全体としての方針は特に立てていませんが、Monoxerをより有効に活用するために、児童とのコミュニケーションを重視してもらっています。

特に高学年になり学習内容が多くなると個人差が出てくるので、遅れがちな児童へどのようにフィードバックするかがポイントです。目の前でMonoxerに取り組ませて指導やアドバイスをすることもあれば、「満点にならなくても、努力したことが回数になって表れてくる」「取り組むことが自分の力になっているんだよ」など、プロセスを褒めて意欲を高めることもあります。こうしたフィードバックの仕方も各先生に任せています。

また、学習の内容は一律の年間カリキュラムを設けず、各学年クラスごとに先生と児童の協議で決めてもらっています。夏休みの課題を例に出すと、期間に分けて課題を出していくパターンもあれば、一気に課題を出して各児童に取り組み方は自分で決めさせるパターンがあります。ただし、どの学年教科でも分量を調節して一日あたりのエントリ数が7〜10になるようにしています。

ー各学年や教科における学習指導の例を教えてください。

ー八嶋先生

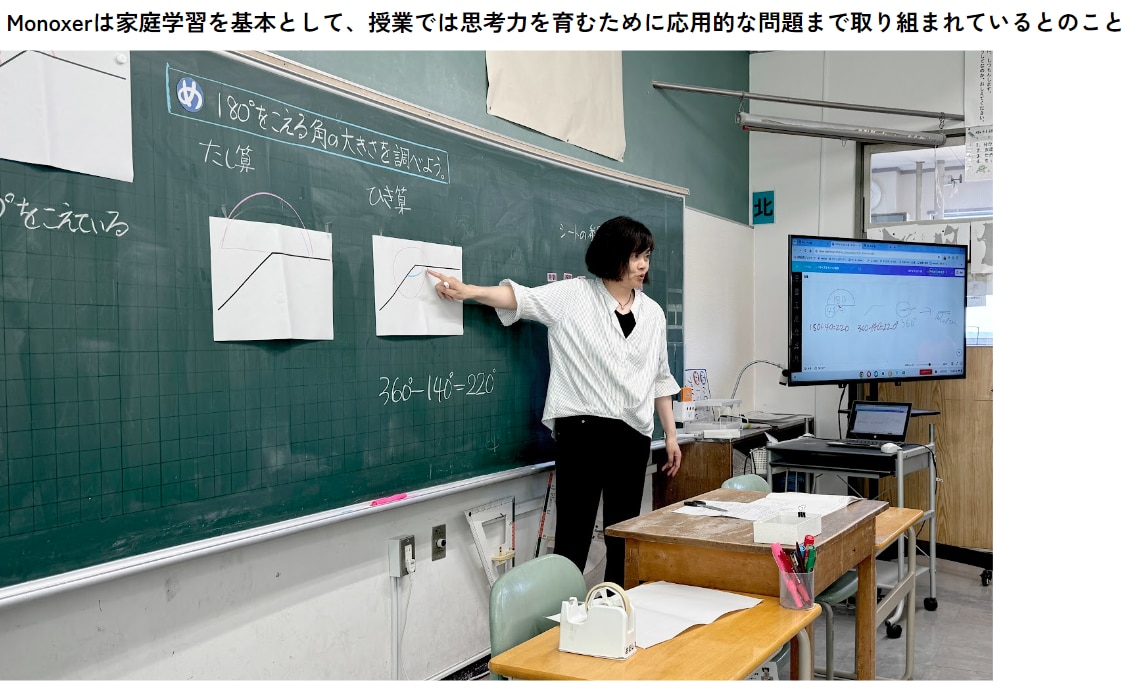

算数では基礎をMonoxerで身につけながら、応用力を育てるために少しハードルの高い問題を授業の中で取り扱うことになりました。

国語の授業では、1年生は各単元で身に着けるべきことを明らかにした上で、最後は演習問題で終わるようにしています。ただ、この演習問題が案外難しいんです。例えば文章問題の場合、問いの文章を正確に理解して答えとなる箇所を見つけるだけでなく、さらに「以前の教科書でもそれを実践できるか」など、応用力を伸ばす授業づくりに取り組んでいます。そこに向けた読み書きの基礎固めとして、2年生以上はMonoxerを活用しています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓思考力を育てる授業づくりとそのための基礎・基本の学習という基本設計が重要 |

【活用のポイント①】毎日の頑張りを評価する文化をMonoxerにも適用

ーMonoxerで学習する児童のモチベーションを維持・向上するための取り組みはされていますか?

ー八嶋先生

「児童に対して良いフィードバックをしよう」「プロセスを大切にしていこう」という意識は以前から大切にしていました。Monoxerの活用面でもこうした意識は活かされており、各先生方からも様々な取り組み事例があがっています。

例えば、学習計画付きのタスクを1つ終えるごとに行う小テストの結果をモニターに映し、結果やどんな間違いをしたかを共有することで、学級全体の力を高めるようにしてます。なかには進捗率を100%を達成できずに何回もトライして「なかなか終わらなかった」「たくさんやった」と感想を伝えてくれる児童もいます。そうした児童はまず褒めて、努力が自分の力になっていることを教えつつ、全体でも毎日の頑張りを称賛するようにしています。

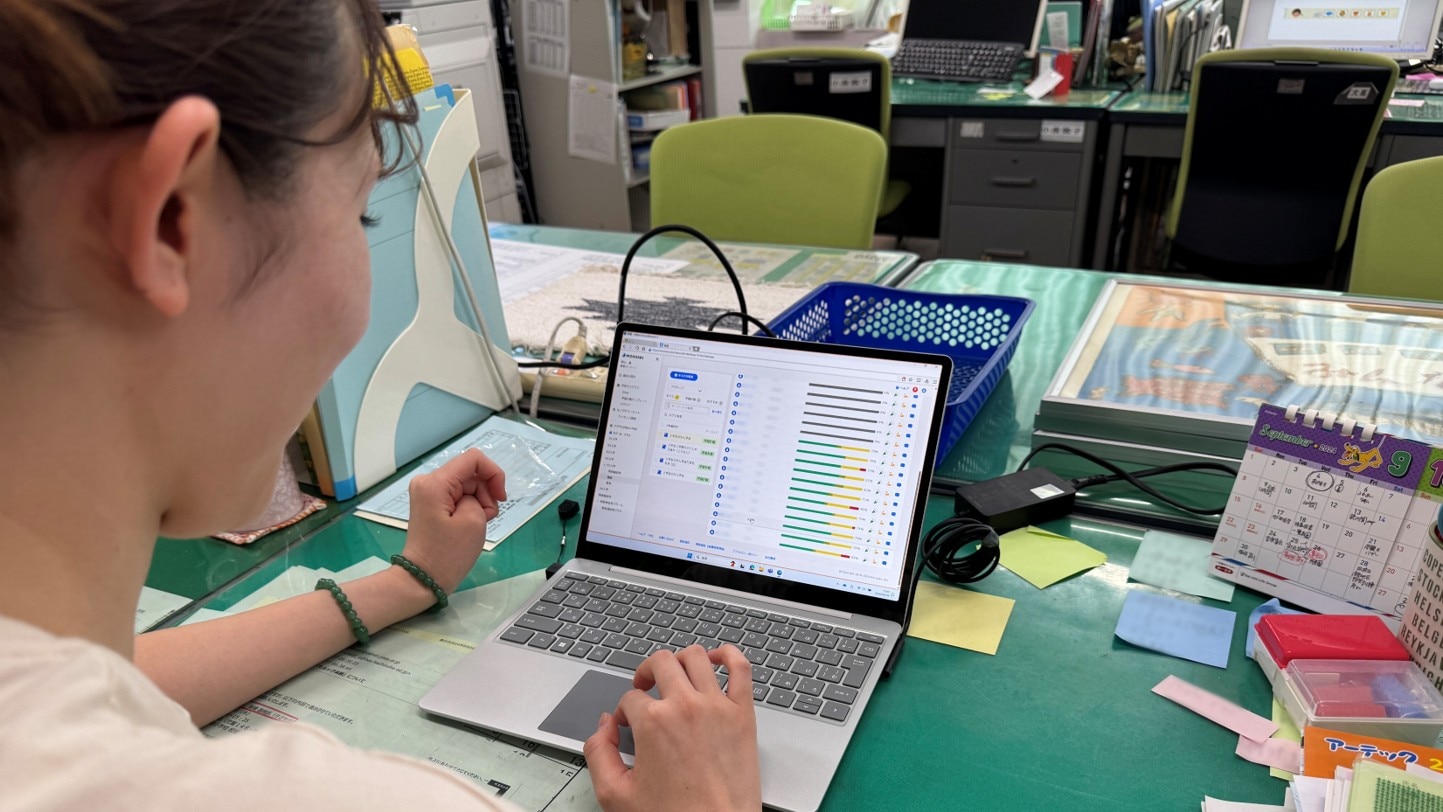

また、WEB管理画面で日々の学習進度を確認し、遅れている児童には直接の声がけで励まし、場合によっては⼀緒に確認しながら学習を進めます。その他にも、Monoxerのコメント機能やリアクション機能を用いて褒めたり、励ましたり、学習を促したりと、各先生ごとに様々な工夫をしています。先生から反応をもらえると児童は喜び、モチベーションアップにもつながるようです。

💡 活用ポイントのまとめ ✓努力やプロセスを評価することを常に意識 |

WEB管理画面で児童の学習状況を確認

【活用のポイント②】先生が「使いたい」と思ってくれる主体性を大切に

ーMonoxerの活用を浸透させるために行った工夫があれば教えてください。

ー八嶋先生

まず先生方自身に「使ってみたい」「効果的だ」と思ってもらうことを重視しました。いざ導入したものの、「上手く使えない、運用方法が分からない」となっては勿体ないと考えたためです。

トライアルした当初は、先生方のなかにも成果や工数、運用面などに関する心理的なハードルを感じている方もいました。例えば、タスク配信や児童へのフィードバックのやり方でつまずくケースも見受けられました。

そこで組織的な取り組みとして、教頭や学級担任を中心とした「ものぐさプロジェクトチーム」を校務分掌に位置付けるようにしました。その結果、校内の役割が明確化され、運用面での作業を滞りなく進めることができるようになったかと思います。

研修主任を中心としたICT推進の教育チームとも一緒に、児童のアカウント登録やWEB管理画面の確認に関するフォローを含めて主体的に取り組んでくれたおかげで、徐々に運用が軌道に乗り始めました。

そしてトライアルを開始してから半年が経過したころから成果が見え始め、先生方から「やってみたい」と声が上がりました。そこで教育チームとの検討を加速し、予算もPTA会長と相談した上で本稼働に至りました。慣れ親しんだ教材を手放す必要もありましたが、既存のドリルと置き換えて問題ないことをトライアル中に確認できていたので、ドリル系はすべて取りやめて、Monoxerと思考力を育成するための教材に集約しました。

このように、トップダウンで導入を進めるのではなく、教育チームの先生方を中心に主体性をもって試行・検討を行ってもらったからこそ、導入後の浸透もスムーズに行えたのだと思います。

それから実際に利用する先生の主体性を引き出せたことも大きかったと思います。管理職は一般的に3年の任期ですが、先生のサイクルは6年程度なので、継続的に運用し続けるためにも重要な視点ですよね。

💡 活用のポイントまとめ ✓ものぐさプロジェクトチームを校務分掌に位置付け、校内の役割を明確化 |

【今後の展望 】教科の幅を広げて授業づくりをブラッシュアップしたい

ー最後に今後の展望についてお聞かせください。

ー八嶋先生

今後は、Monoxerを活用する教科の幅を広げていきたいと考えています。現時点では算数と国語が中心ですので、この先は理科や社会の基礎学習での活用をさらに増やしたいですね。あわせて、授業づくりもさらにブラッシュアップしていく予定です。連携している大学教授からも基礎・基本の定着、思考力、学習方略など多方面でご助言もいただきながら、さらにこの取り組みも改善していきたいと思います。

また、先生2名体制によるTeam teachingをより本格化したいという構想もあります。例えば、メインとなる授業の他に、朝15分程で課題がある児童を個別でフォローアップできればより効果的だと考えています。こうした場面で、WEB管理画面から各児童の進捗や課題を把握できるのもMonoxerの良いところですね。