螢雪学舎様 活用事例 「学習計画の進捗はほぼ全員完遂!勉強が苦手でもやり切れるようになる自立型学習塾の秘密」

🏫 お客様情報 茨城県鹿嶋市の中学生を対象とした学習塾。1985年創立当初は旧来型の一斉授業で実施していたがやり方に疑問を感じて自立型に転向。現在は、生徒・保護者・螢雪学舎をLINEで繋ぎ、連絡事項だけでなく質問や答案の送受信まで全てのやりとりを可視化。生徒の頑張りを把握し、学習に対するモチベーションの維持・向上に注力されている。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

角 新一(すみ しんいち)先生

螢雪学舎を1985年に設立し、40年近くにわたり塾長として地域の子どもたちの教育に尽力されています。

趣味としてバイクとディズニーが大好きで、その情熱を活かしカスタムバイク作りを楽しんでいらっしゃるようです。

また、茨城県の犬の殺処分数を減らすために「けいせつ基金」を立ち上げ、犬猫の不妊手術を支援する活動を展開するなど社会的な活動にも取り組まれています。

角先生のカスタムバイクは駐輪場でも目を引き、人だかりができるとのこと

目次[非表示]

【導入目的】自立型学習の強い味方になるプラットフォームとして導入

-本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず、御塾の教育理念、指導方針について教えてください。

-角 先生

螢雪学舎は、私が大学生のときに運営を始めてから今年で約39年になります。当初は一斉授業形式で指導を行っており、教えれば教えるほど生徒の成績が向上していました。しかしながら、高校進学後に自分で学習する習慣がないと退学などに繋がるおそれを感じ、一方的に指導するやり方に疑問を抱くようになりました。そこで設立10年目くらいの頃に、生徒が自ら学ぶ自立型の学習スタイルへと方向転換しました。

現在、螢雪学舎は中学3年生を対象とした専門塾として運営しています。生徒は中学3年生の春から入塾され、ほぼ途中入会はありません。そのため、全員が同じスタートラインから学び始めます。3月に入会される時点では、多くの生徒が成績面で課題を抱えており、これから本格的に勉強を始める段階にあります。

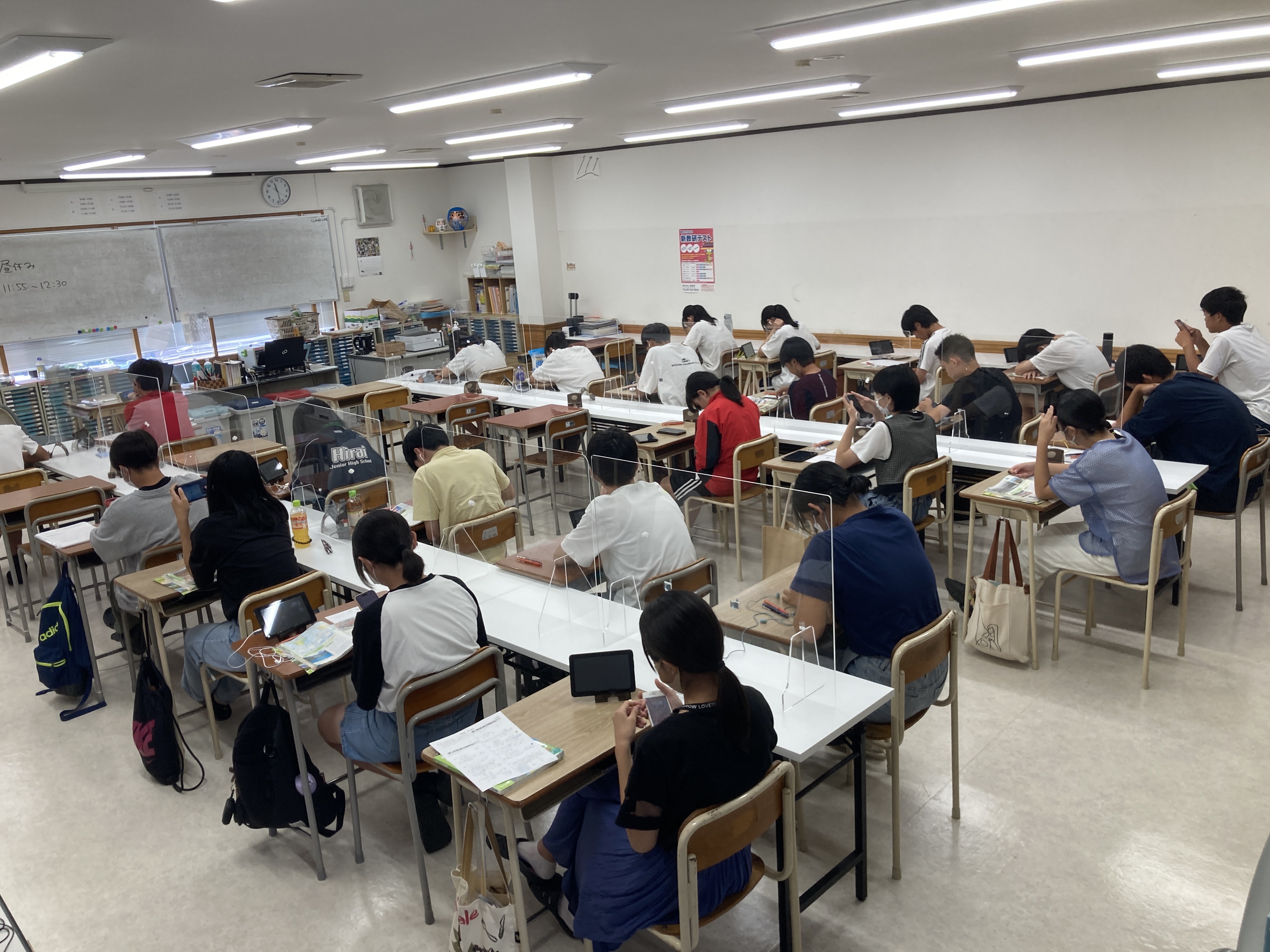

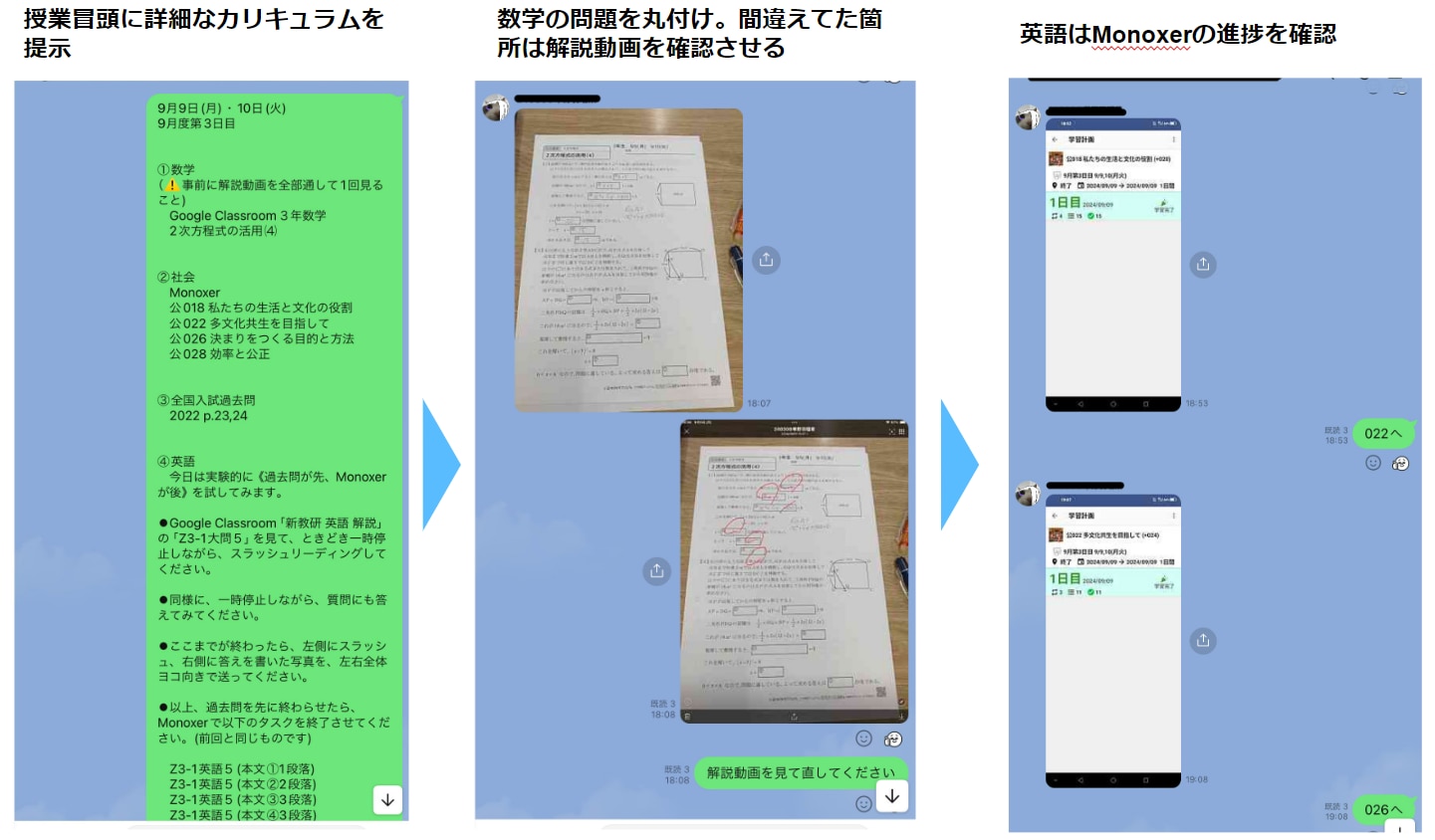

塾の授業スタイルは、従来のような集団授業は行わず、必要な内容を5分程度の動画にまとめ、Google Classroomを通じて生徒が確認できるようにしています。動画は数学と理科のやや複雑な計算問題や、英語長文のスラッシュリーディングを中心に用意しています。大きな特徴としては、授業中に生徒とのコミュニケーションをすべてLINEなどオンラインで済ませている点です。それによって、多くの生徒とのコミュニケーション量を増やすことができています。

-非常に先進的な授業スタイルですね。Monoxerを導入された背景を教えていただけますでしょうか。

-角先生

自立型の学習スタイルは、講師が教えることで導くのではなく、生徒自身が主体的に学ぶ姿勢を尊重しています。このスタイルを導入した当初は、プリント作成システムを使って宿題や演習プリントを配布するような方法を採用していましたが、生徒の学習状況を十分に把握できていないという課題がありました。この課題感が、Monoxerを導入するきっかけとなりました。

初めてMonoxerを知ったときは、「やりたかったことがこれでできる!」と感動しました。これまでさまざまな出版社のコンテンツを試してきましたが、どれも満足できなかったからです。Monoxerは(1)暗記に特化している点、(2)さまざまなコンテンツを取り扱うことができるプラットフォームである点、そして(3)自分で問題を作成できる点が導入の決め手となりました。

また、生徒の学習進捗を管理できることも大きなメリットだと感じています。特に語学学習では、毎日触れることや音を出して学習させることが理想的なので、Monoxerは最適なツールだと思っています。

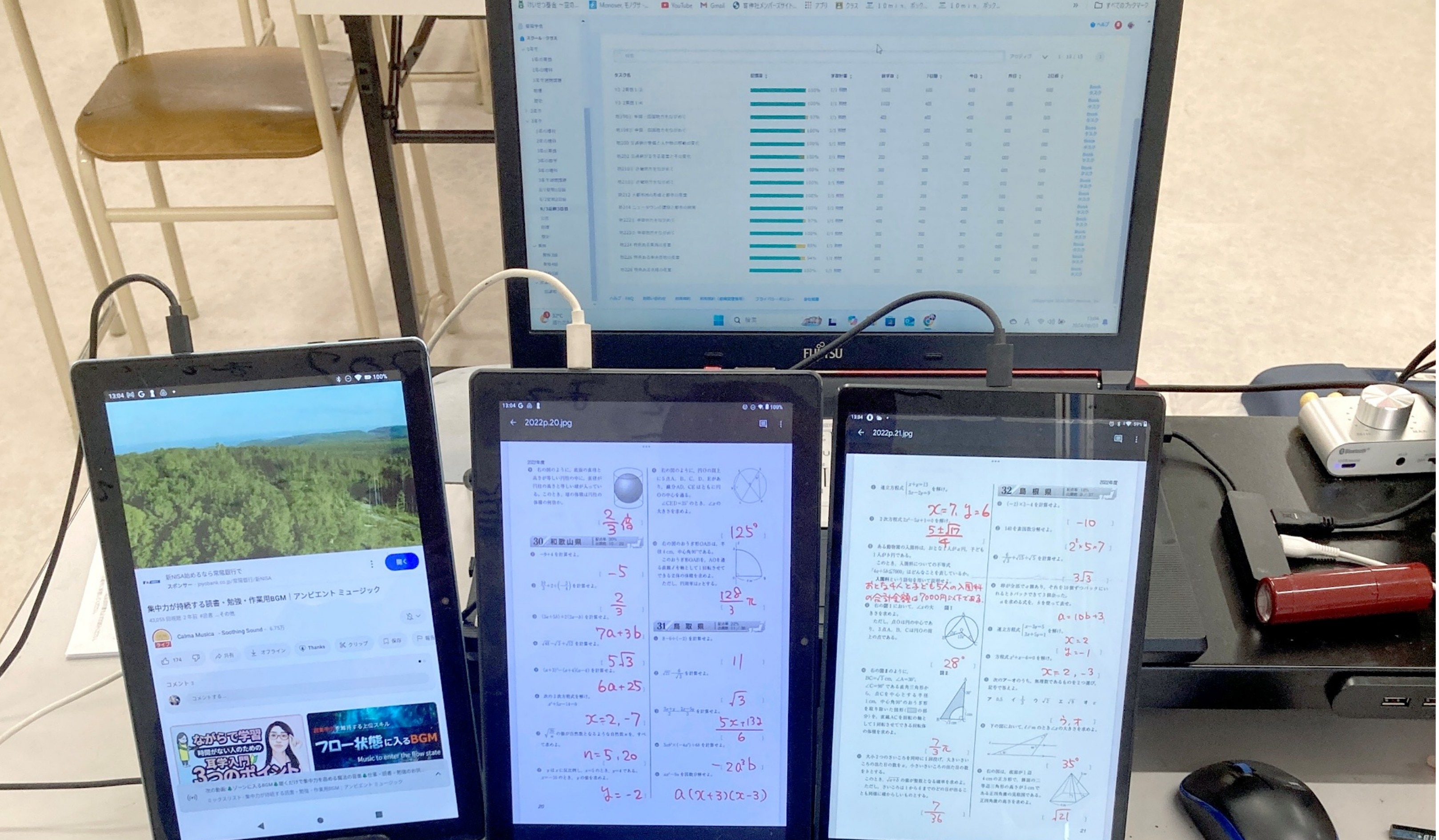

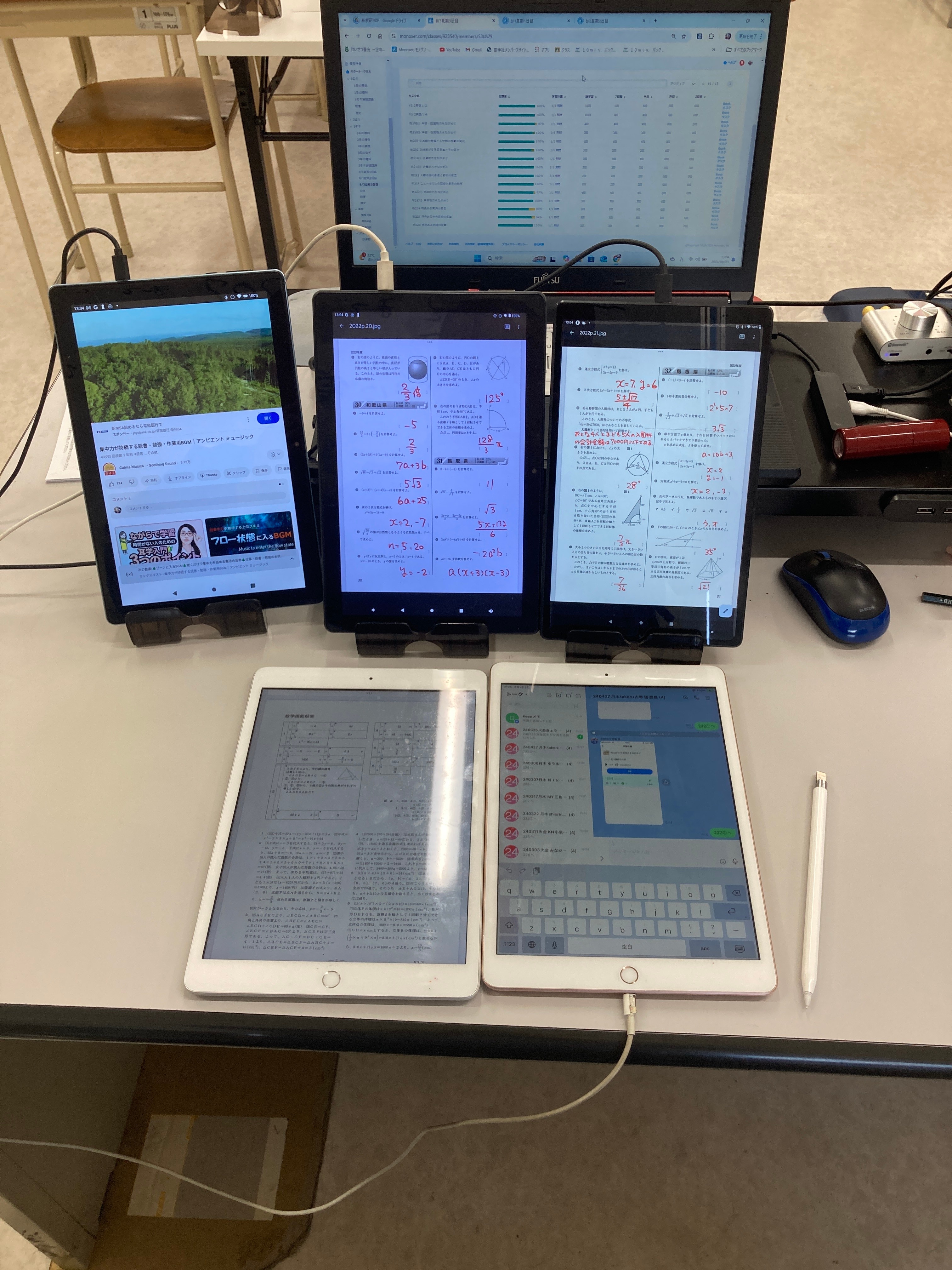

授業中の様子:コミュニケーションは全てオンラインで行う

【効果実感】授業のレスポンスはすべて「秒単位」、家庭学習の習慣化にも成功

-Monoxerを導入して、授業の品質面でどのような効果があったと感じられますか?

-角先生

生徒に対する対応の「早さ」を明確に向上できたと考えています。今、一般的な個別指導塾が多く抱える問題に、指導者の人材不足と人件費の問題があると思います。この2つはトレードオフの関係ですので、同時に解決する手段は普通は「ない」ということになります。

しかしながら螢雪学舎では、「課題の配布→丸つけ→質問対応→次の課題配布→丸つけ…」という授業の流れにおいて各レスポンスが「秒単位」であるべきと考えており、これをMonoxerの導入によって実現しています。Monoxerであれば問題の出題から丸つけまでが自動なので、それらを講師側で対応する必要がなくなりました。

各レスポンスは本当に数秒で、1分以上待たせることは稀です。これはMonoxerがあったから実現できたことであり、生徒とのやりとりを全てLINEにしたことも不可欠の要素でした。また、全問題に解説動画を用意しているので、質問を講師にすることはなく生徒が自己解決できるようになっています。

この各レスポンスが「秒単位」という話だけでも十分驚かれることと思いますが、螢雪学舎ではこの方法で28名の中学3年生を同時に個別指導しています。1対28で生徒を全く待たせません。これは相当変わってると思うのですが、家庭学習のみならず、授業中の教室内でさえ、答案の提出はLINEで、丸つけの返信もLINEです。生徒が数メートル先に座っていても…です。

このことにより、副次的なメリットも出てきました。地震や台風や豪雨、あるいは流行の病気など、通塾の障害になりうる不測の事態にも、全く影響されません。

授業中の様子:先生はタブレットで進捗を確認し、「秒単位」で質問対応や次の課題を指示

LINEでのやりとりの様子

-Monoxerを導入して、生徒にどのような効果があったと感じられますか?

-角先生

Monoxerを導入して最も良かった点は、学習習慣が身についたことで、生徒が塾に通っていない日でも「毎日が塾の日」と認識されるようになったことです。最初に生徒と保護者様には、英語の週間課題が補助的なものではないことを繰り返し丁寧に説明させていただきました。

Monoxerを使った家庭学習では、事前にLINEでのコミュニケーションに同意をいただき、生徒が課題を終えた画面をLINEで送信すると、講師がそれを確認して次の取り組みを指示する仕組みになっています。これにより、モチベーションを維持しつつ、塾の授業の効率も向上しました。

一般的に、体調不良などで学校を休んだ場合、授業内容の遅れ取り戻すのは難しいですが、Monoxerで家庭学習を行うことで、学校の授業にもしっかりと付いていけるかと思います。また、Monoxerを使った学習習慣が身につくことで、生徒にとって最小の負担で最大の効果を得られるというメリットもあります。

その結果、教室に通う日以外でも「毎日が塾の日」と認識されるようになり、元々勉強に前向きでない生徒が多いにも関わらず、学習計画の進捗はほぼ全員が完遂できています。

結果的に、受講料に対する満足度も高まりました。ちなみに退塾率はゼロで、生徒が辞めることはなく、入塾希望者をお断りするほどになりました。さらに、保護者様からは「高校入試で非常に助けられた」との感謝の声も多く寄せられています。学力が中下位層の生徒でも、語彙の定着によって英語の成績が向上した事例もあります。

【活用方針】英語は「毎日ハミガキのように」をスローガンに

-「自立型」授業でのMonoxerの活用方針についてお伺いさせてください。

-角先生

教室内では主に数学の学習を行い、数学が終わった生徒から順に今週の必修であるMonoxerの課題に取り組んでもらいます。もし教室でやり残した分があれば、それは自宅で実施するように指導しています。数学以外の教科は基本的に授業などでの事前のインプットは一切なしで、Monoxerのみで学習をさせています。

-具体的な学習の目的やMonoxerの活用内容についてお伺いさせてください。

-角先生

基本的には入試対策が最終目標ですが、定期テストなどでの中間的なモチベーションの維持、向上も重視しています。学習内容については、英語はMonoxerで「週間課題」のみを実施し、通塾では特別講習などを除き、英語の授業時間は設けていません。

そもそも、語学は週に1〜2回教室に来てまとまった時間を学ぶよりも、毎日15分、あるいは20分から30分という短時間でも継続して触れ続ける方が効果が高いと考えています。しかし、毎日15分だけ通塾するのは非現実的であり、その課題をMonoxerが完全に解決してくれました。

具体的な学習内容としては、学校の進度に合わせた学習計画を立て、1日15分程度のタスクを配信しています。教科書を参考にながら問題を作成し、スラッシュリーディングと呼ばれる、文節ごとに区切って英語と日本語を交互に聴かせる方法も実施しています。生徒が「この問題、見たことある!」と感じるような状態を作り出すことを目指しています。

-現在、Monoxerの週間課題は英語のみにされているとのことですが、背景を教えていただけますか?

-角先生

もともと、理科・社会も導入していましたが、現在は任意にしました。まずは科目を絞ってハードルを超えやすい状態にしようと考えたのがきっかけです。

英語は「Monoxerは毎日のハミガキのように」と話していて、スローガンになってます。それが生徒のモチベーションの維持にも繋がっていると思います。例えば5日間の学習計画は「5日目までに終わらすのではない。5回に分けて、5日かけてやるのだ」と繰り返しています。今日5日分歯磨きしたから、明日から4日間は歯磨きしなくてOKとはならないですよね。

また、理科・社会に関しては試験前に集中的に取り組むように指導しています。

家庭学習の指示:連絡事項も全て生徒と保護者に共有

💡 活用ポイントのまとめ |

【活用のポイント①】 毎日大人が褒める環境を作り出し、生徒のモチベーションを維持

-Monoxerで学習する生徒のモチベーションを上げるためのお取り組みはされていますか?

-角先生

うちは塾長、教室長、生徒、保護者の4者が参加するグループLINEを作り、学習進捗状況はグループLINEに毎日報告させています。学習進捗は生徒全員分をスクショして添付するので、週間課題をやっていない子もいつの間にかやるようになってくるんです。私からは毎晩、WEB管理画面上で全員分の進捗が収められている画面をスクショしてそのグループLINEに添付しています。

これは「いつも君たちを見ていますよ」というメッセージを絶えず発し続けないといけないと考えているからです。ただし、大切なことは生徒が「見張られている」と感じる状況を作るのではなく、大人が褒める機会を作り出すこと。だから、生徒がよくやった時には、見逃さずに「頑張ったね」と声をかけるようにしています。

また、グループLINEは保護者も参加されていますので保護者も喜びます。塾に行き出してから親子関係が良くなった…なんてことも言われたことがあるんですよ。また、LINEでのコミュニケーションのほか、Monoxerの管理画面で学習者アカウントの表示名に★マークをつけていて、それが5つ溜まるとファミマのギフトなど生徒にご褒美をあげるようにしています。

角先生が毎日LINEグループに一日の終わりに送付している学習進捗の報告例

💡 活用ポイントのまとめ ✓塾長、教室長、生徒、保護者の4者でグループLINEを作り、学習進捗状況は毎日報告 ✓「頑張ったね」と褒める機会を提供できるよう、学習状況は常に確認 |

【活用のポイント②】 やるべきタスクを明確にして、最後までやり切れる量で配信

-タスクの配信に関しても工夫点があれば教えてください。

-角先生

配信しているタスクについては、毎週月曜日に「週間課題」を課して、金曜日までの5日間で分量は1日15分、教科書見開き2ページで終わるよう学習計画を設定しています。土日を予備日として日曜の22:00を締切にしていますね。

週間課題はやり切れる量で設定しているので、生徒には「やればできるよ」と伝えて、LINEでのコミュニケーションすることで毎日コツコツ習慣化ができるのです。これは、Monoxerの学習管理機能がなければ実現できなかったことですね。

その他にも色々と工夫していて、過去のタスクはアーカイブして毎週やるべきタスクだけを残して、生徒が何を学習すればよいか分かりやすい状態にしてあげています。理科・社会など任意で学習させるタスクは学習計画なしで配信しています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓毎週月曜日から金曜日までの5日間、1日15分で学習できる量の学習計画を設定 ✓過去のタスクはアーカイブして毎週やるべきタスクだけを配信 |

【活用のポイント③】 Bookは基礎コンテンツのCSVデータを編集して作成。「秘伝のタレ」のように随時アップデート

-Book作成のコツについて、具体的に聞かせてください。

-角先生

生徒の高いMonoxer利用率の維持は、Bookの問題づくりに工夫がなければ実現しなかったと思います。常にBook作りとその問題のアップデートをしていくことが重要かなと思っています。

私はモノグサ社から提供いただいた「基礎コンテンツ」のCSVデータをベースに大幅に手を加えていまして、もはや原型はほぼ留めないくらいになっています。今は原型はないですが、当初はやはり単元別に分けられていたり、問題が用意されていたりとで作問の負荷を低減することができ大変助かりましたね。

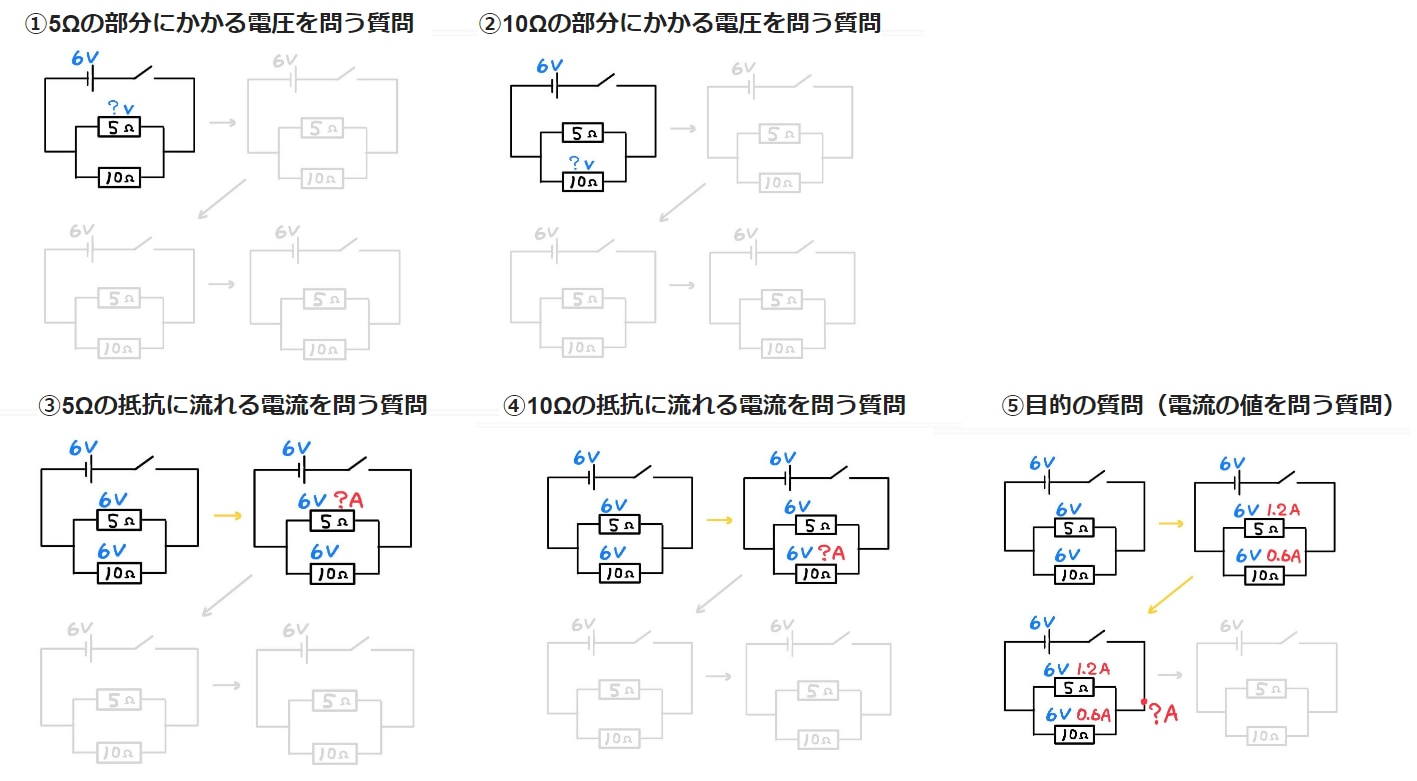

Bookを作る際は「スモールステップで問題を分割し、自然な形で目的まで導かれる」ような出題方法を意識しています。スモールステップで問題を刻むと問題数が多くなってしまいますが、急に難しい問題にぶつかるわけではないので、問題を解く生徒自身の心理的な負担は軽くなりますよね。むしろ、生徒から質問が減りましたし、物理的な負担も減っているように感じます。紙の問題集ならば「紙面の都合で」割愛される問題も、Monoxerであれば問題数に制限はないので、様々な切り口から問題を作成することができます。

Bookは継ぎ足して進化させていく「代々伝わる秘伝の蒲焼のタレ」だと思っています。これからも問題を大量に作成し続けて、生徒の学習に役立てたいと思います。

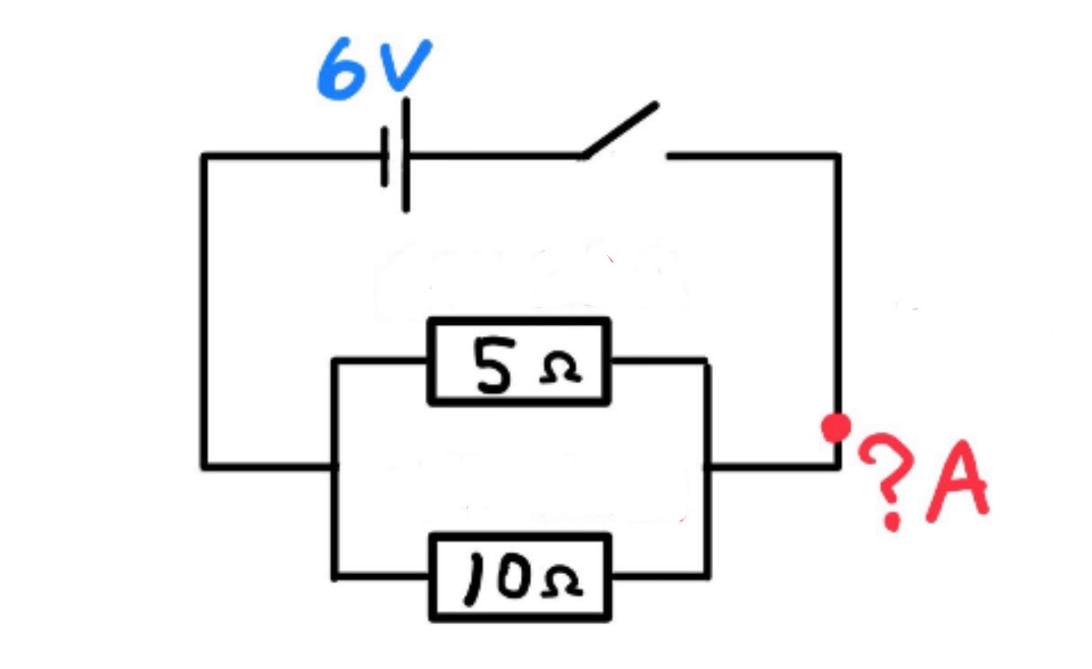

※スモールステップで問題を用意するイメージ

▼電流の値を求めさせたい場合

▼5ステップに分けて問題を用意

💡 活用ポイントのまとめ ✓スモールステップで刻んだ小問を用意してBookを作成 |

今後の展望

-最後になりますが、今後の展望やMonoxerの導入検討を考えている方にメッセージをお願いします。

-角先生

ぜひ、Monoxerにはなくならないで欲しいと思います(笑)。我々にとってはなくてはならない存在になっていますから。ほかの塾の活用事例も大変ためになるので、今回私がお話した内容も誰かの参考になればなと思います。