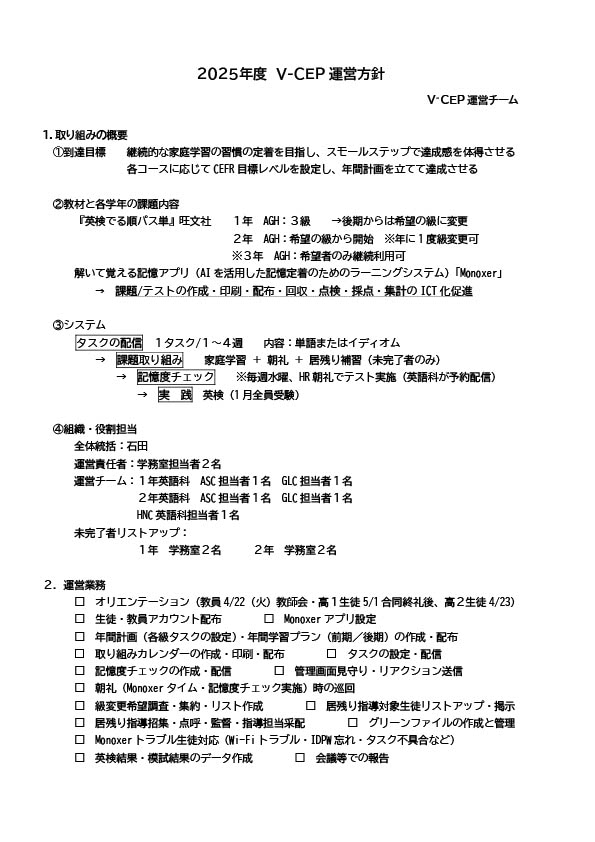

近江兄弟社高等学校様 活用事例 「ICT教育への温度差」を乗り越えて。教員が役割分担し、数年かけて体制を構築し学習を習慣化させた道のり

導入組織について

滋賀県近江八幡市にあるプロテスタント系私立高等学校。創立者W.M.ヴォーリズの理念を受け継ぎキリスト教に基づく人間教育を軸に、思考力や協働力の育成を重視。 「いのちを大切にする教育」、「平和の担い手として世界とつながる教育」、「豊かに生きる力を育む教育」に取り組みグローバル教育・探究的な学びに力を入れ、海外進学や理系・デジタル人材の育成も支援している。 |

活用サマリー

Monoxer活用シーン/科目 | ・学年: 高校1年、高校2年 |

|---|---|

導入目的 | ・英語の基礎学力向上と英検取得に向けて家庭学習を習慣化させる具体的な取り組み教材として |

課題 | ・ICT・AIを用いた学習への温度感にばらつきがあったため、浸透までにエネルギーが必要であった。 |

取り組み | ・Book 年間予定等のシステムは管理者で一括管理、配信をし、授業での呼びかけ、小テスト(チェック)は英語科、週の取り組みの居残りサポートは学務室、担任団で実施。 校内で役割分担を行い、連携して進めている。 |

効果 | ・全体として模擬試験の英語偏差値が上昇し、英検取得率も上向き傾向である。 |

今回お話を伺った方

石田 先生(高校副校長)

・教育改革やDXハイスクール等をご担当

・仕事で大切にしていること:あきらめず少しずつでも前進させること。不易流行の姿勢を持つこと。

・休日の過ごし方:子どもと遊ぶ。最近はカードゲームで息子と対戦するのを楽しみにしています。

【導入目的】記憶定着型の学習による英語力の底上げと主体的な学習の促進

― はじめに、御校の教育理念や特徴を教えてください。

― 石田先生

学校の教育目標には、「互いの人権を尊重し、幸福な未来を実現するために、自ら学び、考え、協働できる人を育てる」という文言があり、生徒の自主性を尊重しつつ、学び続ける姿勢を育むことを重視しています。真の国際人を育成する教育にも力を入れており、英語はその柱の一つです。

― Monoxerを導入された背景を教えてください。

― 石田先生

導入のきっかけはいくつかあります。まず2020年のコロナ禍を契機に、学校でiPadを導入し、各生徒とも一人一台端末の環境を整えたことがあります。このICT基盤を英語教育に活かすかたちで、端末を通じて学習を支援するツール導入が検討されました。

また、大学入試において英語の外部試験(特に英検®)が重要性を増していたこと、学校として英語教育の強化、ひいては国際人の育成に注力したいという方向性があったことも大きな要因でした。より具体的には「既存の英語特化コース(ICC)だけでなく、他のコースでも英語力を底上げしたい」という思いがあり、効果的なツールを探していたという背景があります。

― 数ある学習ツールの中で、なぜMonoxerを選ばれたのでしょうか?

― 石田先生

実は初めのきっかけはMonoxerをテレビ番組で見かけたことでした。番組内で受験生が「Monoxerを使っていた」という体験談を見て、「もしかして良いツールなのではないか」と思い色々と調べてみたんです。

その上で決め手はいくつかあったのですが、ただ見る・読むだけで終わるツールも多いなか、Monoxerは「わからないところを繰り返し出題する」という仕組みで、各生徒に合わせて理解と定着を促していく点に魅力を感じました。

生徒に実力をつけてもらうためには、受け身でなくドリルのように自ら取り組んでいくツールで、なお且つ習熟度に応じた学習ができるのが良いと思っていたので、Monoxerはぴったりでしたね。そして実際に使ってみて、操作感などの良さも実感できたのでMonoxerに決めたという流れです。

【効果実感】模擬試験の偏差値や英検®合格者数の向上にも寄与

―Monoxer導入後の効果についてどのように感じていらっしゃいますか。

― 石田先生

学校現場で模擬試験の偏差値を上げるのは、母体が大きい分なかなか困難です。その中で、これ程までに成果がはっきり見えているのは、Monoxerのおかげだと感じています。特に習慣化と定着によって英語力の土台づくりにつながり、英検®の合格者数も年々増加している点は非常にありがたいですね。

―以前の学習方法と比べて、特に違いを実感されている点はどこでしょうか。

― 石田先生

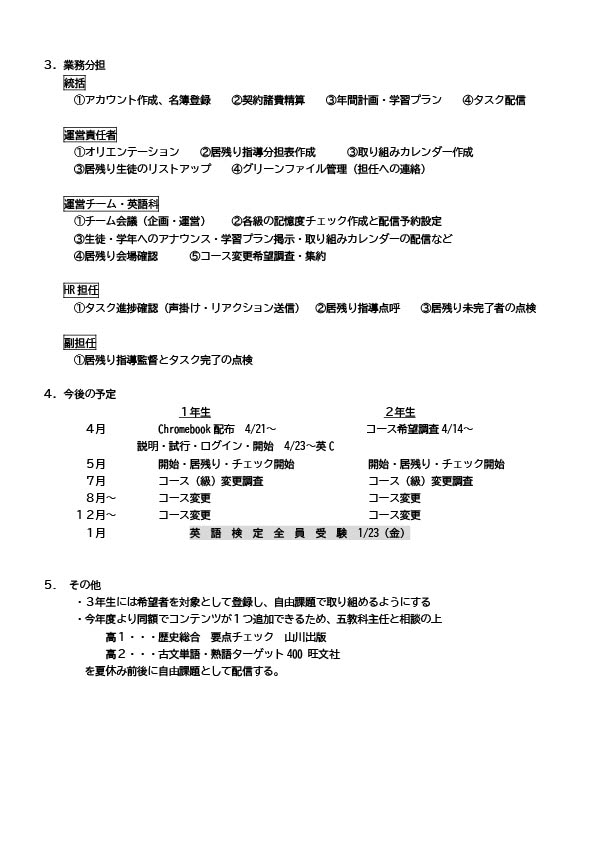

主な点としては「繰り返しによる定着」と「可視化」です。以前は紙ベースで「週課題」という冊子を出し、小テストを行っていました。ただ、その方法だと冊子を仕上げることが目的となり、小テストも一夜漬けになりがちで本当に定着しているのか確認しづらかったんです。

Monoxerの場合は生徒に応じてできていない部分が繰り返し出題されるので、本人も「まだ覚えられていない」と自覚できますし、先生側もデータを通じて習熟度を把握できます。理解が不十分な生徒には、毎週の点検日に残って補習を行う時間(いわゆる居残り学習)も設けています。

―生徒皆さまの学習姿勢に変化はありましたか。

― 石田先生

最初は少なからず「やらされ感」があったと思いますが、繰り返すことで習慣となり、記憶が定着していくのを実感するうちに、自分なりに工夫して取り組む生徒が増えてきました。もちろん居残りという形式は自主的というより課題感が伴いますが、それでも「ここまで頑張らないといけない」という意識づけ、習慣化のポイントになっています。英単語・語彙の習得は時間のかかる根気のいる学習ですが、習慣化することでかなり効率的に取り組めるようになっています。

もともとスマホやChromeBookなどICTを使うことに馴染んでいる世代なので、ツール自体への抵抗感はなかったようです。とはいえ、導入初年度にすぐ取り組みを定着させるのは、なかなか難しいかもしれませんね。2年、3年と続けていくうちに「先輩達が当たり前のようにやっている」「大学受験で成果が出ている」となって段々と学校生活の一部となってくるんだと思います。

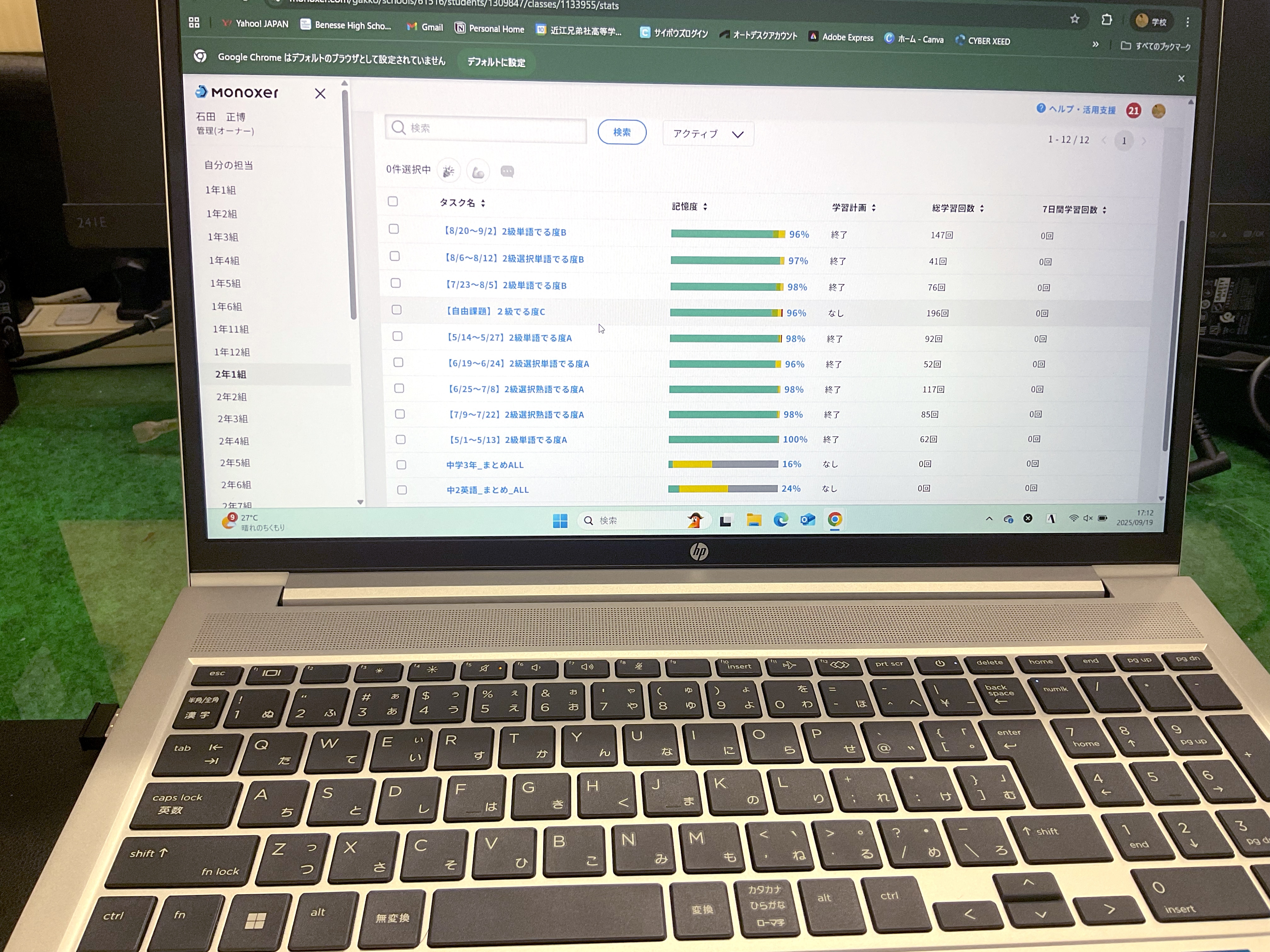

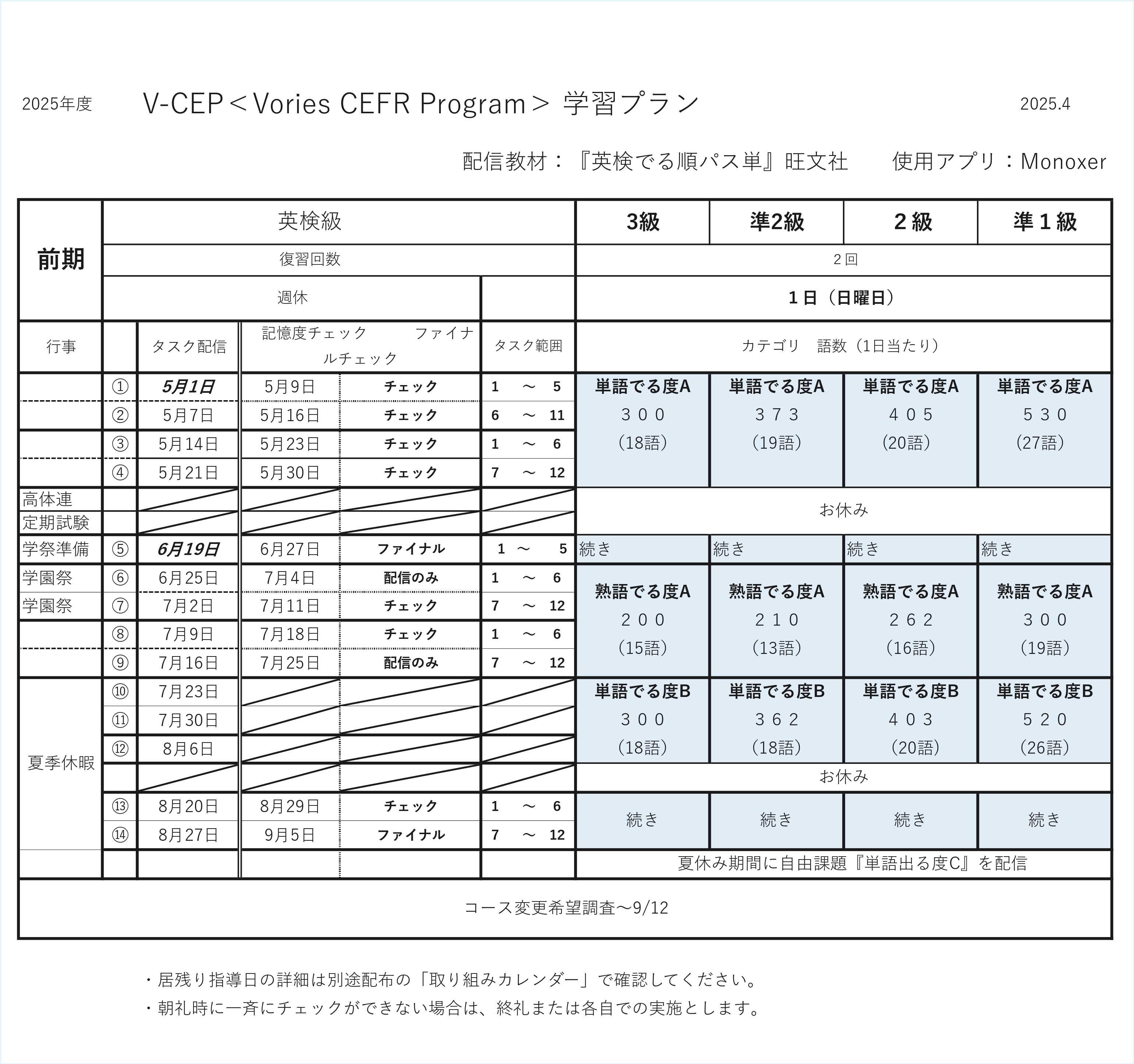

【活用方針】年間計画や日々の学習機会に沿った無理のない設計

―Monoxerを活用するにあたって、どのような方針を立てて取り組まれているのか教えてください。

― 石田先生

1年生については、前期の段階では中学校で学んだ内容の復習を中心にしています。そのうえで「英検®でる順パス単」などを用いて、基礎を定着させます。後期以降は級を選んで学習を進め、2年生ではできるだけ準2級での受験を目指すようにしています。年度当初に年間のタスク配信計画を決めており、授業進度や学校行事を見ながら、調整を加えています。

―タスク配信の仕組みについて、工夫されていることはありますか?

― 石田先生

年度の始めに、例えば定期試験の前などは休みにするなど大まかに配信計画を決めて、生徒が無理のないペースで学習できるような配信にするようにしています。

また期初にスケジュールを設定することで配信の運用負荷も軽減しています。

実は初年度は広い範囲のタスクを配信してしまい、生徒にとって負担が大きいと感じる場面もありました。そこで翌年度からは、細かく区切って配信するようにしたんです。また行事の多い時期等には、選択式のタスクだけにするなどして、生徒の負担を軽減しています。どうしても「今日は厳しい」という日もあるので、そうしたときに学習が途切れないよう工夫しています。

―実際に生徒さんがMonoxerを用いるのはどのようなシーンが多いのでしょうか。

― 石田先生

主に英検®対策として利用しており、1月に実施する1・2年生全員受験に向けた宿題として取り組ませています。朝学習や宿題、授業中の演習だけでなく、通学時間や休み時間などの隙間時間に取り組む生徒も多いです。1回の学習が5分から10分程度で終えられるため、先生の声かけ一つで学習の習慣化につながっています。

また今年度からは1年生には歴史総合、2年生には古典単語を夏休み課題として配信しました。長期休暇を活用して知識を定着させられる点も、Monoxerの強みだと感じています。生徒達は通学中や帰宅後のちょっとした隙間時間で取り組んでいると思います。

あとは、授業内で少し空き時間ができた際や、朝のちょっとした時間にもMonoxerに取り組む時間に充てています。こうした使い方ができるため、教師にとっても活用しやすいツールといえますね。

活用ポイントまとめ ・学年ごとに学習内容と目標級を設定し、年間タスク配信計画を策定 ・行事や定期試験を踏まえ、タスク量や形式を調整して負担を軽減 ・朝学習や隙間時間などに取り組める設計で、習慣化を促進 |

【活用のポイント①】週次チェックとフォロー学習で定着を徹底

ーMonoxerを使った学習内容では、どのような工夫をされているのでしょうか。

― 石田先生

英検®合格に向けて級ごとの学習カレンダーを作り、記憶度チェックを週次で実施しています。タスクを完了できていない生徒には居残り学習を通じたフォローで、学習の定着を徹底しています。英語科の先生方とも相談しながら「負荷が高すぎないか」「居残りが多すぎないか」を検証し、改善を繰り返しています。初年度は試行錯誤でしたが、年を重ねるごとにテンプレートが固まり、安定して運用できるようになってきました。

ーMonoxer以外の取り組みも含めて、英検対策の全体像を伺えますか。

― 石田先生

まずは語彙力と文法力の強化に注力しており、Monoxerは各自で継続して取り組める語彙ドリルの役割を担ってもらっています。1次対策としては、昨年度までは放課後塾で英語科で各級の講座を開設していました。

2次対策としては主に、①英語科教員の一斉個別指導・希望者指導②ネイティブによるレッスン制度を行っています。Monoxerはそれらの基盤として、単語や知識の習得を効率的に支える位置づけです。

ー学習量やタスク設定の工夫についても教えてください。

― 石田先生

1日10~15分程度を目安に取り組むよう伝えています。ため込むと1時間以上かかってしまうため、短時間でコツコツ進めるよう声をかけています。また、タスク配信は「2週間で進められるか」「1週間で終えられるか」を見極め、行事や定期試験を踏まえて柔軟に調整しています。こうした工夫により、生徒が無理なく継続できるようになっています。

活用ポイントまとめ ・級ごとの学習カレンダーと週次の記憶度チェックで定着を確認 ・タスク未完了の生徒は居残り学習でフォローし習熟度を確保 ・行事や定期試験を踏まえて、負荷や居残り量のバランスを見ながら改善 |

【活用のポイント②】無理のない計画と声がけで学習を習慣化

ー生徒のモチベーションを高めるために工夫されている点を教えてください。

― 石田先生

やはり「主体性」と「課題を与えること」のバランスが重要だと思っています。課題を課すとどうしても「宿題」という受け止め方をされるので、モチベーションにつなげるのは難しい部分もあります。そのため、毎日の生活リズムに自然に馴染むように、無理のない分量・ペースでタスクを設定することを意識しています。急に重い課題を出すのではなく、日常に溶け込むような形で続けてもらうことが、結局は一番効果的ですね。

ーどのような生徒が多いのか、特徴を教えてください。

― 石田先生

本校は真面目で心優しい生徒が多いと感じています。部活動も盛んで、部活と勉強を両立させたいと考えている子が大半です。ですので課題があれば「やらなければ」という意識を持ち、真剣に取り組んでくれるのが特徴です。

ーそうしたなかMonoxerはどのように受け入れられているでしょうか。

― 石田先生

Monoxerのように場所を選ばず隙間時間で毎日コツコツ進められる学習法は、部活で忙しい高校生にも合っていると思います。あと最近は、アクティブラーニングやグループワーク形式の授業が多くなっていて、宿題は共同で調べたり発表したりとか結構時間がかかるんですよ。なので、暗記のものはMonoxerで短時間で効率的にこなして他の宿題に取り組めるというバランスも取れているんじゃないかなと感じています。

ー学習管理や先生方の関わりについてもお聞かせください。

― 石田先生

小テストや英検®合格に向けた記憶度チェックの作成は、英語科の先生が担当していますが、生徒の進捗確認は学務室の先生、担任の先生を含めて複数人で連携しています。タスクを完了していない生徒はリスト化し、居残り学習でフォローしています。私は主に配信やシステム面を担い、別の先生が進捗確認を手伝ってくれる形ですね。Monoxerのレポート機能は非常に便利で、以前は先生方にスクリーンショットを撮ってもらっていましたが、今は自動でメールが届くので負担が大きく減りました。

ー保護者へのコミュニケーションについてはいかがでしょうか。

― 石田先生

保護者会などでお話しすることはありますが、全体に向けた発信はあまり行っていません。ただ、実際にご家庭での様子を伺うと「家でスマホやChromebookを使って一生懸命取り組んでいる」と好評をいただくことが多いです。生徒が努力している姿を保護者の方が直接確認できるのも、Monoxerを導入して良かった点の一つですね。

活用ポイントまとめ ・日常生活に自然に溶け込むタスク量とペースで学習を設定 ・短時間・毎日コツコツの学習で、部活との両立も可能に ・担任や教員が進捗管理と声かけを行い、学習の継続を支援 |

【活用のポイント③】教員の役割分担と「とりあえずやってみよう」の姿勢

ー導入当初、先生方への浸透はどのように進めていかれたのでしょうか。

― 石田先生

最初はやはり時間がかかりましたね。2020年に検討チームを立ち上げて、英検の取得率や偏差値の推移などデータを集めながら「何に力を入れるべきか」を議論しました。2021年度から本格的にスタートしましたが、先生方一人一人が「自分ごと化」するには時間がかかりました。そこで、職員会議で画面を共有しながらレクチャーしたり、業務を棚卸して「誰が何を担当するのか」を明確にしたりと、地道に進めていきました。

ー現場の先生方の受け止め方はいかがでしたか。

― 石田先生

当時は十人十色、反応は様々でした。ICT、AIに頼るのではなく紙ベースのままがよいのではないか、生徒の主体性を重視するべきではないか、等。一方で昔からドリルや課題を活用してきたベテランの先生方からはシステムは比較的早く受け入れて頂きましたし、若手の先生方にはICTを用いることには積極的な印象を受けました。初年度に意識したことは、「とにかくやってみましょう」「まず1年運用してから改善しましょう」というシンプルなスタンスで進めることでした。先生方には、実際に生徒の変化を見てもらうことで理解を広げていきました。結果として、先生方自身が生徒の成長を感じ取り、納得感を持って協力してくださるようになったと思います。

ー役割分担や組織的な運用体制についても教えてください。

― 石田先生

英語科がタスク配信や小テストの作成を担当し、担任の先生がクラスでの声かけや居残り指導を担うなど、役割をしっかり分けました。私と山本先生を中心にMonoxer活用を推進するチームとして年度当初に会議を行い、進捗を共有するようにしています。校長先生も「学校全体で取り組むべきだ」と後押ししてくださったので、英語科だけでなく学校全体の取り組みとして広がっていきました。最初は体制作りに苦労しましたが、今では先生方もそれぞれの持ち場で責任を果たし、協力し合う体制ができています。

▼画像をクリックして詳細ご覧ください

活用ポイントまとめ ・導入初期は職員会議や画面共有で操作や方針を丁寧に説明 ・役割分担を明確にし、配信・進捗管理・居残り指導を分業 ・「まず試す」姿勢で始め、生徒や教員の変化を見ながら改善 |

【今後の展望】学習の広がりと再設計

― 今後の活用について、どのような展望をお持ちでしょうか?

― 石田先生

すでに英語で長期休暇の自由課題を配信してきましたが、今年度からは古文や歴史総合を長期休暇の自由課題として取り入れています。休暇中の生徒の学習状況を見ながら、教科主任とも相談し、より効果的な形に再設計していければと考えています。

また、定着度を測る手段として小テストにもMonoxerを活用できないか検討しているところです。これからも日常学習から休暇課題まで幅広く活用し、生徒の学びをさらに支援していきたいですね。