KECゼミナール様 活用事例 「憶えた」を可視化するMonoxer活用に向けた組織浸透|まず重視すべきは講師側の理解

🏫 お客様情報 KECゼミナールは奈良県を拠点とする、小・中学生向けの学習塾。運営会社は株式会社ケーイーシー。「人間大事の教育」を掲げ、「学ぶ楽しさを引き出す講師力」「自活力・得点力・表現力・定着力を高める教育システム」などを強みとする。 ▼Monoxer活用シーン/科目 学年: 小5-6年・中1-3年 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

岡本一志様/教務責任者

中学受験部・高校受験部全体の教務責任者をご担当。また、ICTコンテンツや教材の開発にも取り組み、未来に向けた投資を推進されています。Monoxerの導入初期からその活用に携わり、現在も全体統括としてその推進力でチームを牽引。迅速な行動力と深い理解をもとに、常にお客様の笑顔を大切にし、先頭に立って活用を促進されています。プライベートでは、今年生まれた娘さんと遊ぶ時間を楽しみ、樋口さんとICT教育について試行錯誤することがマイブームとのことです。

樋口勇汰様/Monoxer担当者

2024年4月からMonoxerの担当者として抜擢され、岡本様のスピード感に食らいつきながら活躍する新進気鋭の次期エース。自身の教室だけでなく周囲の教室を巻き込み、ICTを用いた授業改革を推進し、生徒の成績向上に繋がる方法を常に模索されています。即行動と試行錯誤を大切にし、実行力と柔軟な思考でチームをリード。今年ご結婚され、最近は「ごくせん」の全シーズンを楽しんでいるのがマイブームとのことです。

目次[非表示]

【導入目的】「人間としての成長」実現に向けて|Monoxerで「憶えた」を可視化

‐はじめに、御社の経営方針や特徴についてお聞かせください。

‐岡本様

株式会社ケーイーシーの理念は「人間大事の教育」で、教育コンセプトは「10、20年先にも続く自信を育てる」です。当塾の方針としては、受験はゴールではなくあくまで手段のため、子どもたちには受験を通して「人間としての成長」を実感してほしいと考えています。

そのため、詰め込み教育ではなく「児童生徒に考えさせること」を重視しています。授業の特徴は双方のコミュニケーションとして捉え、講師との距離が近いのも特徴です。KECが大好きな子が多く、学生講師の8割以上は、KECの卒業生が担当しています。

児童生徒の特徴としては、もともと勉強が苦手、嫌いだった子が多い一方で「KECの先生が好きやから勉強が好きになった」「将来KECで働きたい」といった子も多いんです。卒業後もふらっと塾を訪れる生徒がたくさんいることからもこうした特徴が見て取れますね。

その他、例えばイベントにおいても、個人対抗ではなく教室対抗にして「みんなのために1位を目指す」と思えるようにしています。遊びの要素にも本気で取り組んでおり、ハロウィンの時には講師が仮装して授業を行っています(笑)

これは個人的な想いも含みますが「子どもたちには幸せな人生を送ってほしい」と思っています。幸せな人生とは、ただ楽しく遊んで暮らすことではなく、社会の課題を見つけて解決し、人に感謝されながら生きていくことではないでしょうか。そこで必要となる「課題発見力」「周囲と協力する力」「困難を乗り越える力」などは受験を通じて全て学べると考えています。その結果として「人間としての成長」を実現したいですね。

‐Monoxerの導入背景についてお教えください。

‐岡本様

Monoxerの導入は、もともと、コロナ禍で添削指導が家に居ながらもできるのではないかというところからスタートしました。ただ2020年にMonoxerを導入した当初は、現場の一部はICTツールに対して懐疑的だったことから、現場での積極的な活用には結びつかず、ツールを導入しただけの状態が続いてしまったんです。

その後、私が担当することになった2022年に、子どもたちを教育する上で「人ではなくてICTツールだからこそできることは何か」という視点で再度検討した結果、「やはり中学生の学習にMonoxerは最適だ」となり、オペレーションの再構築を行ったことで、浸透していきました。

‐中学生の学習にMonoxerが適切であるとお考えになった背景をもう少し教えてください。

‐岡本様

塾の使命は「子どもたちの成績をあげること」であり、講師が教えなければならないという固定観念にとらわれる必要はないと思っています。決まったパターンでの授業を行うよりも、「いかに知識として定着させるか」を重視したいという考えです。

ありがちなのが、「来週、この単元についてのテストをするので憶えておいてね」といった教え方です。ただ、これでは何をもって「憶えた」と言えるのかが曖昧です。案の定、テストをしたら5割程度の正答率で、聞けば「出された宿題もちゃんとやってます」とのこと。この「ちゃんと」の定義も分からないし、もしかしたら宿題は答えを写しただけだったかも知れません。

対して、Monoxerは「憶えた」の定義が実に明確で、「記憶度」としてパーセンテージで数値化されます。ある教科や単元が得意な子であれば数回で100%にできますし、苦手な子でも何回もトライすることで100%にでき、きちんと「憶えた」という状態にできます。この「憶えた」の可視化を実現できるツールとして、記憶定着に特化したMonoxerの活用をあらためて決めました。

岡本様

【効果実感】教室対抗の暗記大会においてMonoxerを活用した教室(模試成績 中~下位層)がランキング上位を独占

‐Monoxerを用いた学習を開始して、どのような効果がありましたか?

‐樋口様

Monoxerにしっかり取り組めば、相応にテストの結果も伸びることを示唆する結果を得られました。具体的には、中学1年生の理科・社会において、Monoxerの記憶度が高い生徒ほどテストの点数が高いという相関を確認できたんです。

また、中学1・2年生を対象にMonoxer受講者と非受講者の中間テスト平均点を比較すると、学年と科目を問わず「Monoxer受講者の方が、非受講者よりも7〜10点高い」という結果でした。

こうした結果は、Monoxer受講者の生徒と講師が「記憶度」を共通の指標にして、100%達成を目指して取り組んできたからこそ得られた成果と考えています。

‐岡本様

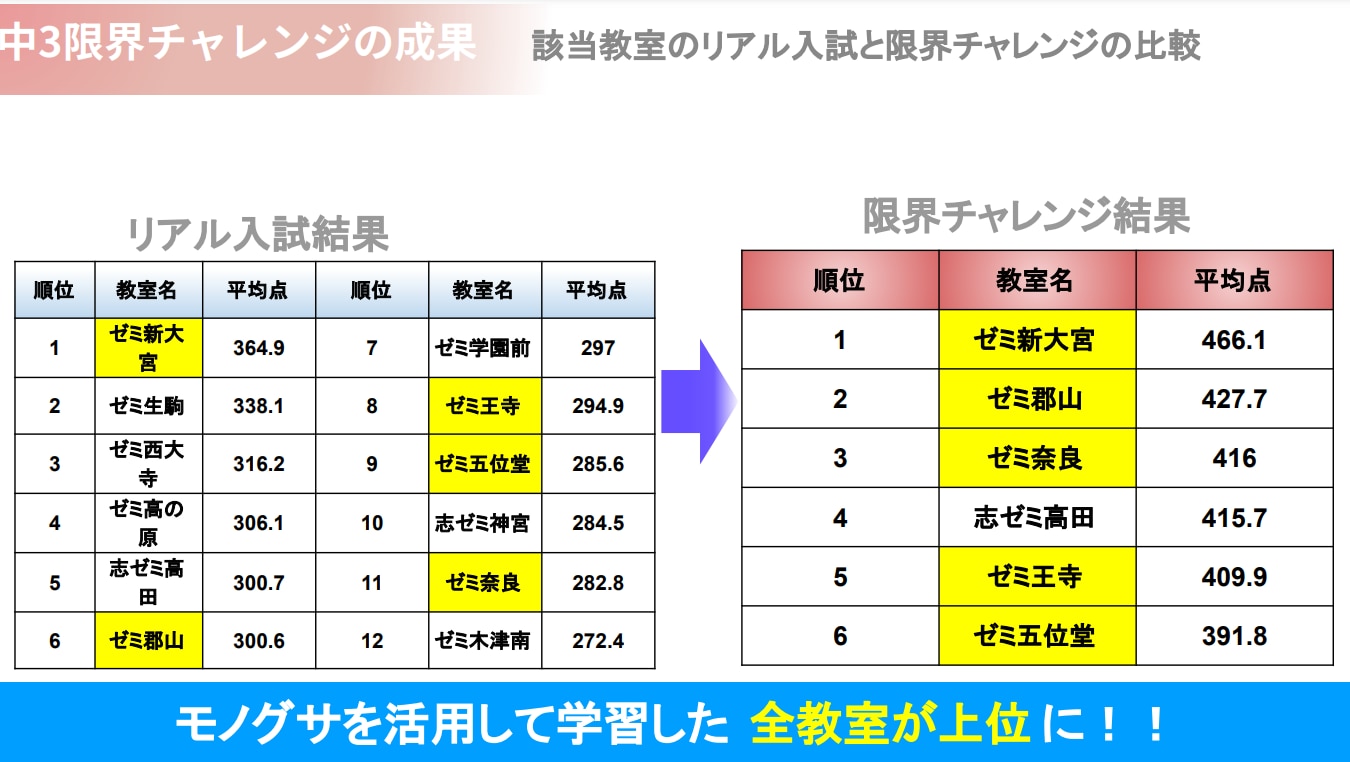

その他には、中学3年生の受験対策の基礎固めを目的とした教室対抗で行う暗記大会「限界チャレンジ」という企画でも、良い成果が出ています。この企画は、英語・数学・国語・理解・社会それぞれの一問一答形式の問題1,200〜1,400個くらいを憶えて、1か月後にテストを行うといったものです。

限界チャレンジでは、取り組み意欲向上のために「教室対抗のランキング」をつけるようにしています。1位になった教室の講師は他の講師や生徒の前でインタビューを受けて「いかに自分たちのクラスが優秀か」をアピールできるので、皆がその場を目指して一生懸命に取り組むんです。

このランキングで、当塾14教室のうちMonoxerを活用した5教室が、クラス平均点の順位で上位を独占しました。実はこの5教室、同時期に行われた模試ではほとんどが中位〜下位くらいなのですが、限界チャレンジでは5教室とも上位6位以内です。なかでも、模試では11位の教室が、限界チャレンジでは3位。つまり、勉強に対する努力や工夫、取り組み方次第で実力を大きく伸ばせる可能性を示唆しています。今回の成果を踏まえて、来年度からは全教室でMonoxerを活用する予定です。

限界チャレンジで基礎・基本が習得できていることが確認できたので、今後は模試についても結果がついてくることを期待したいと思います。

模試結果vs限界チャレンジ結果

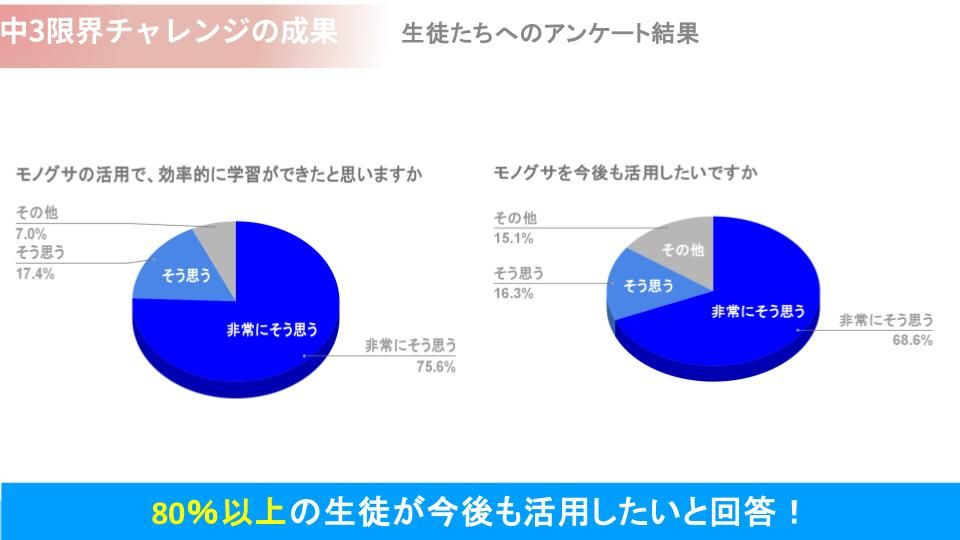

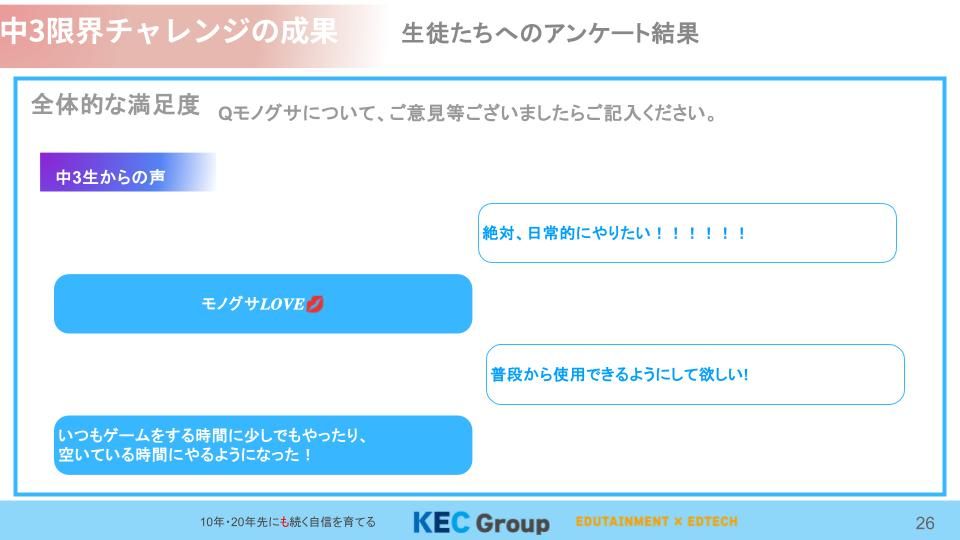

‐Monoxerを用いて学習した生徒様からはどのような感想がありましたか?

‐岡本様

2024年にMonoxerを体験した生徒にアンケートを実施したのですが、好評ですね。例えば、Monoxerを満足と評価した理由として「Monoxerを使うことで問題が解きやすくなったから」「テストの時に、憶えたところがスラスラ解けたから」「気軽にできるから。他とは違った問題の出し方だから」「楽しく憶えられるし、書くよりもやりやすいから」「隙間時間でできるし、ゲーム感覚で飽きにくい」といった声があがっています。

ちなみにこのアンケートを行った目的としては2つあり、1つ目は「Monoxerの有効性を証明して社員(講師)に浸透させるため」、2つ目は「説明会や保護者会でMonoxerの理解を深めてもらう材料を得るため」です。そのどちらにも有用な結果を得られたと思っています。

「限界チャレンジ」後の生徒アンケート結果より

【活用方針】Monoxerを授業に組み込み、土台となる基礎・基本の知識定着に徹底活用

‐Monoxerをどのように活用されているのか全体像を教えてください。

‐岡本様

全体の活用状況としては、中学1・2年生は「塾内での平常授業および夏期講習中の復習・宿題」、中学3年生は、これらに加えて先ほどお伝えした「限界チャレンジでの活用」と「実力テストに向けての課題配信」です。ちなみに中学受験をする小学5・6年生でも用いていますが、今回は中学向けの話がメインですので詳細は省きます。

特に平常授業について、定期テスト対策期間前にテスト範囲の「基本語句を憶えておくこと」が非常に大切だと考えています。この基本語句の記憶に、授業でMonoxerを活用している状況です。

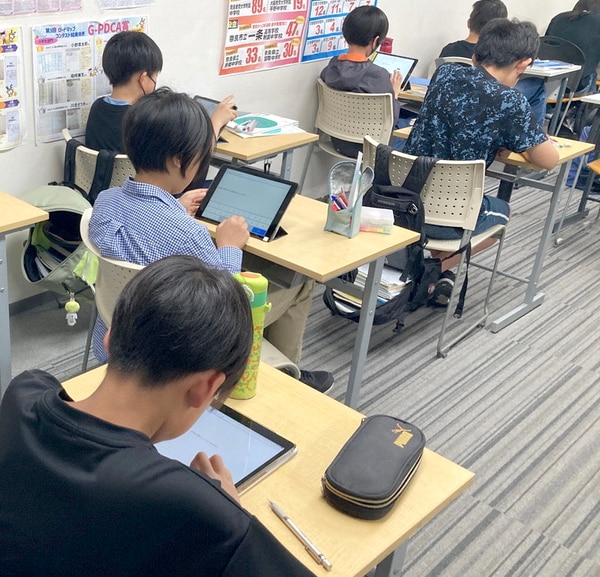

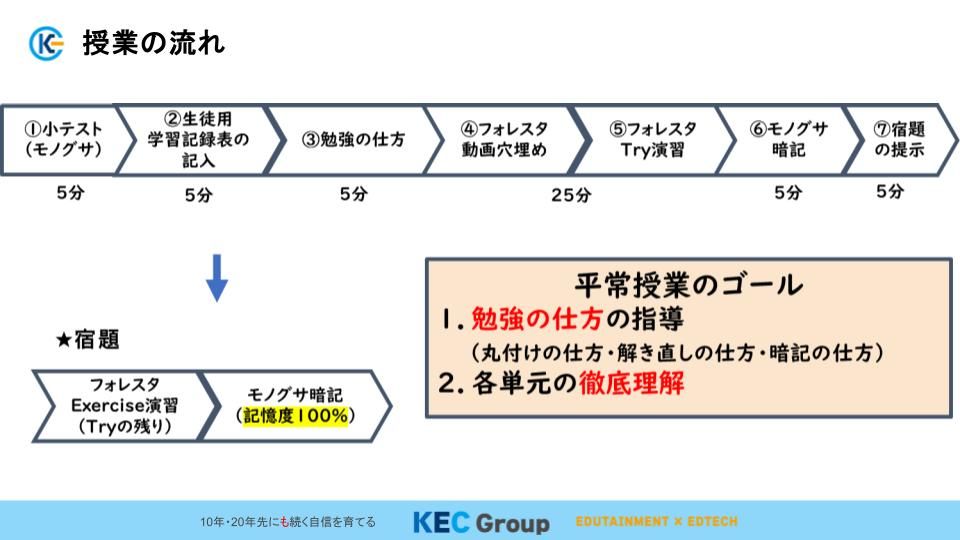

具体的には、授業開始5分でMonoxerを用いた前回分の小テストを実施し、授業終盤5分で当日に学んだ内容をMonoxerで記憶する時間を設けています。ここでの記憶度を100%にすることが毎回の宿題となるため、子どもたちは一生懸命取り組みますし、結果として記憶も定着します。

基本的な方針として、Monoxerを毎日10分取り組むことを推奨していますが、記憶度を100%にすることが目的のため、学習計画機能は使わず自分のペースで取り組んでもらっています。

この取り組みを始めてから、生徒の行動で大きく変わった点があります。これまではお友達と話をしていた子たちが、授業前後にモノグサで勉強をするようになりました。これも、モノグサ導入による大きなメリットです。

また、こうした活用方法は、予習で必要な知識を身につけてから授業に臨む「反転授業」にもそのまま応用できると考えています。

授業内でのMonoxer活用の様子

平常授業期間のカリキュラム

【活用ポイント①】子どもたちの取り組む意欲を左右するのは「講師側の理解」

‐Monoxerで学習する生徒のモチベーションを高める取り組みについてお聞かせください。

‐樋口様

大前提として、生徒のモチベーションを高めるためには、講師側の正しい認識・理解が不可欠です。例えば、「何のためにMonoxerをやるのか」「Monoxerを使えば、どういうプロセスで成績が上がるのか」といったことを正しく理解できている講師は、生徒たちにもきちんと伝えてモチベーションを高められているように思います。対して、「Monoxerだけやっても成績は上がらないよね」という認識をしている講師では、生徒のモチベーションを高めることはできません。

‐岡本様

重要なのは、まさに講師サイドの「意図・目的」の理解ですね。今もここの浸透に力を注いでいます。主担当者である私たちの理解度を100としたら90の理解を目指したいところですが、現状は35くらいですかね。もう少し浸透すれば、そこから一気に90まで進むと信じて取り組んでいます。

‐Monoxer活用について保護者とのコミュニケーションはとられていますか?

‐樋口様

講師からヒアリングした実例としては、Monoxerを用いている教室の講師が、保護者との懇談会で管理画面などを見てもらい、子どもがどのようにMonoxerで勉強しているのかを伝えています。保護者もMonoxerがどのようなツールなのかを理解していないと、「スマホばかり触っているけど、ちゃんと勉強しているのかな」と不安になってしまうので、こうした不安を払拭するための機会です。この他にも、同様のケースはあるのではないかと思います。

‐岡本様

今年の4月に導入したので、保護者への浸透はこれからですが大きく2点ですね。1つ目は、先の例のように保護者懇談や保護者会でMonoxerの活用状況や成果にフォーカスして発信する場。2つ目は、保護者向けのアンケートに「導入ツールごとの評価欄」を設けて個別の評価や意見を収集できるような体制を、今年から整えました。

樋口様

【活用ポイント②】Monoxerをオペレーションに組み込むことで”やらざるを得ない” 状況を作る

‐ここからは組織内への浸透について詳しくお伺いさせてください。先ほどお話いただきました「講師にMonoxerを正しく理解させる」ために、どういった役割分担で取り組まれたのでしょうか?

‐樋口様

Monoxerの浸透に向けて、私が発信すればトップダウンにはならず、「私も使うので、一緒に活用していきましょうね」と同じ目線で呼びかけられるので、そういった役割を担うように意識しています。

‐岡本様

これまでに導入したけど浸透しなかったツールを振り返ると、上手く行かないパターンは明確になっています。それは「導入した意思決定者だけで抱えこんでいる」というパターンです。

そうならないように、私が方針を示して、樋口が現場に浸透させていくという役割分担をしています。また、私も樋口もMonoxerを活用した授業には可能な限り全て参加して、早期の浸透を促せるようにしています。そこまでしなければ、社内への浸透は難しいと考えています。やはり、新たなことに取り組む際・新しいものを導入する際は、管理者が率先して動くことが重要です。

‐実際に進めていくにあたり、特に重視していたポイントなどはありますでしょうか?

‐岡本様

Monoxerに限らずツールに対する理解度の高さは、主担当者の理解を100とすると、最初は現場の講師へ伝わるのは10程度、生徒・保護者にまでになると1くらいにまで低下します。

そこで、まずは「講師へMonoxerの良さを伝えること」、その上で「子どもたちにMonoxerの良さを伝えること」。この2段階を明確なゴールとして設定しました。そしてこれらのゴールを達成するため、主に取り組んだことは2つです。

1つ目は、オペレーション化です。授業にMonoxerを組み込んで、いわば「やらざるを得ない、理解せざるを得ない」状況を意図的につくり上げました。

2つ目は、講師自身にMonoxerの問題を作ってもらうことで、ツールに対する愛着心が湧くようにしました。自分事として捉えてもらうためです。

実は、こうした取り組みをしたことにも背景があるんです。2年前にも同様の目的を達成するために、「ICTeachers」*という役割を設けて運用を試みました。しかし、「その取り組み以外にも追いかけるものが多すぎて、強制させられない」「当人が授業をもっていないケースも出てくる」「評価や給与などに直結しないため優先度が低い」といった理由から、1年でICTeachersの取り組みは辞めてしまいました。

だからこそ、オペレーション化を推進し、新たに樋口のような人員も迎え入れて、ICTへの取り組みを強化したことで、ようやく浸透が進みつつあるといった状況です。

💡*ICTeachersについて 各現場でICTツールを生徒・保護者様・社員に浸透させていくことを目的としたチーム。主な業務内容は、ICTツールを活用した授業についての定例MTG、教室のICTに関することの質問窓口、ICT推進室(岡本)と教室とのパイプなど。 |

‐素晴らしい取り組みですね。スムーズに進んだようにも聞こえるのですが、苦労された点や工夫した点があれば教えてください。

‐岡本様

正直なところ、組織浸透に向けて最初は特にマンパワーが必要でしたね。

活用促進用の動画は作ってはいたものの発信だけでは浸透しきれないと分かっていたため、ほとんどの教室をプレゼンして回りました。生徒・講師の両者がいる場で具体的な運用について語ることで、以降の積極的な活用を促すことが目的です。

その上で後追いをしながら、できていなければ指摘したり、できていれば全体に共有したり、褒め合いを目的としたチャットグループで成功事例の共有が行われるように働きかけたりもしましたね。

その他にも、社内方針を共有するための動画研修(30分程度)の枠をもらい、2回ほどICTやMonoxerの活用について発信しました。さらに4月の方針共有会という場でも、ICT活用およびMonoxer浸透に向けた話をしています。

また「講師自身が教材を作ること」についても、当初は「忙しくてできない」という声もありましたが、キーとなる担当者数名と私で対話の場を設けて、自社が掲げる理想・ビジョンと結び付けて、ベクトルの共有を丁寧に行いました。

そして、その実現のために「既存コンテンツだけではなく、私たちがもっているノウハウを反映したオリジナルコンテンツを作ろう」という方針を示すことで理解を得ました。コンテンツ自体は各科目の学生講師3〜4名に作ってもらい、最終チェックをして仕上げる流れで取り組んだため、そこまで講師に負担はかかりませんでした。

|

💡 活用ポイントのまとめ

✓まず講師側の理解、その上で子ども達にMonoxerの良さを伝えることを重視

✓授業にオペレーションとして組み込むことで ”やらざるを得ない” 状況を作る

✓講師自身がMonoxer用のコンテンツを作成、ツールへの愛着アップで更なる浸透へ

✓全体への徹底した発信や後追い、事例共有など、組織浸透にはマンパワーも必要

✓理想・ビジョンとMonoxerの接点を伝えることで理解度・納得度が向上

|

【今後の展望 】「わくわくできるゴール」でMonoxerをさらに楽しく

‐最後に今後の展望についてお聞かせください。

‐樋口様

生徒の成績を上げるためのICT活用やその仕組み化に興味・関心をもっている講師もいるはずなので、本来の目的を見据えて協力し合えるような仲間づくりをしたいと考えています。

‐岡本様

ICTが登場してから数年が経ちましたが、「いかに勉強の過程を効率化するか」を目的とするケースが多く、「生徒目線ではないコンテンツ」も目立ちます。また、理屈や仕組みは分かるが、生徒をやる気にさせるための動機づけが弱いコンテンツも散見されます。

こうした背景を踏まえて私たちが重視しているのが「いかに、わくわくできるゴールを提案できるか」ということです。

例えば、MonoxerでBookを20個配信していたとして、1週間以内に全て100%にできたらシールを3枚付与、90%なら2枚とします。とはいえ、シールを付与したり、抽選を行ったりといった工夫は多くの塾でもしていると思います。そうではなく「〇〇先生が怪獣になって襲ってきたぞ!」と銘打って、講師を怪獣に見立てた姿を印刷した用紙に、もらったシールを貼ってやっつけていく、といったようなユーモアのある企画にします。

そうすると、生徒たちは先生が本気でふざけたことをしているので、面白がって一緒にその企画に乗ってくれると思うんです。こうしたエンターテインメント性のあるゲーミフィケーションなどで、MonoxerをはじめとするICTツールをより効果的に活用していきたいと考えています。