山梨学院小学校様 活用事例 「探究型学習」と「基礎学力向上」を両立・連動させるMonoxer活用

🏫 お客様情報 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

新保 亮二 先生

現在担当している仕事:iPad を導入するパイロット学年担当として、活用方法を探っています。カルチャーフェスティバルの主担当です。

領域について:4 年生の数(算数)・6 年生の探究社会(社会)を担当しています。

お仕事で大切にしていること:・明るい学校づくり ・ノリのよさ ・コミュニケーションの習慣、生活習慣、学習習慣を養う場として、児童の活動の調整役

ご家族構成、ご趣味、休日の過ごし方、マイブームなど: 妻と 3 人の子と暮らしています。家族と散歩するときが一番リラックスできます。何気ない会話に新しい発見があります。

野武 真里奈 先生

現在担当している仕事:iPad を導入するパイロット学年担当として、活用方法を探っています。学校パンフレットを作成する仕事をしています。

領域について:4 年生の言葉(国語)・探究社会(社会)を担当しています。

お仕事で大切にしていること:児童の気持ちをできるだけ汲み取ってあげること。

ご家族構成、ご趣味、休日の過ごし方、マイブームなど:夫と猫 3 匹と暮らしています。趣味は編み物です。簿記 3 級取得を目指して勉強中です。

目次[非表示]

【導入目的】「キャリア実現を見据えた基礎学力」と「のびのびとした探究学習」の両立を目指して

−まず、御校の教育方針や入学してくる学生の特徴について教えてください。

−野武先生

人生100年時代、学び続けることが求められる現代において、幼少期に「学ぶ楽しさや感動」を得ることが非常に重要だと、本校では考えています。そういったものに出会える授業や行事を作り出すため、私達はYGESメソッドという独自の教育手法による初等教育を行ってきました。

特徴的な活動の一つとしては「プロジェクト」という課題探求型プログラムが挙げられます。これは数日から2週間、あるいは半年の長期にわたり、通常の授業とは別に、時には学年を超えて1つのテーマ・課題を児童が協働し追究していくものです。探究型学習の中で「好きこそものの上手なれ」という教育の理想状態を実現し、自ら探究していく子ども達を育成していこうとしています。

そんな本校には、いろいろなことに興味を持ちその対象を熱心に調べ学ぶ児童が集まっており、保護者の方々からも「のびのびと探究学習に取り組んでほしい」と期待を寄せられています。

−そんな中、どのような課題があってMonoxer導入に至ったのでしょうか。

−新保先生

探究型学習も重要ですが、その土台となる学習習慣や基礎学力も私達としては重要だと認識していて、保護者の方々にも「中学・高校・大学と、その後のキャリアも見据えて一定の学力をつけてほしい」という強いニーズがありました。

しかし、子ども達の家庭学習時間や学習内容、学力は一人ひとり大きく異なるのが実情です。そんな中で、一定水準まで基礎学力を引き上げ、探究学習との両立をはかっていく学習ツールが必要でした。そこで今年度、iPadと共にMonoxerを試験的に導入することにしたのです。

インタビューにお応えいただいた新保先生

【効果実感】5秒後には課題に取り組めるスピード感。授業や探究の本質的な部分に時間が割けるように

−導入から半年あまり、基礎学力養成と探究学習の両立に向けて、効果はいかがでしたか?

−新保先生

まず、プリントやドリルといった紙での基礎学習に比べ、課題に取り組むスピード感が全く違うことに驚きました。以前は「忘れました」「紙が見つかりません」といった児童への対応で時間がかかっていたのが、すぐに取り組めるようになりました。小テストを行う際も、課題を配信した5秒後にはもうみんな始めている気がします(笑)。

特に取り組んでほしい子に対しての指示も容易になりましたし、子ども達も5分空き時間があれば「Monoxerやっていい?」と聞いてくるほど前向きです。

−野武先生

探究学習時の様子にも変化が見られています。探究社会(社会)では授業中に探究で必要な知識を教え、ノートにとってもらうことも以前はあったのですが、今年度はMonoxerでタスク配信して知識を覚えてきてもらう「反転学習」に切り替えました。その結果として、覚えてきた用語を正確に使える児童が増えた実感があります。Monoxerで問題文を読んで答えることを繰り返したおかげで、紛らわしい用語もしっかり区分けして覚えられているようです。

−新保先生

数(算数)の授業もMonoxer導入によって変化しました。これまでも授業中にみんなで話しながら数学的思考力を高め合うことを大事にしてきたのですが、Monoxerのおかげで授業の最後に行っていた復習の基礎計算や練習問題を家庭学習や朝学習に回せるようになり、今まで以上に「考える授業」に時間を割けるようになったのです。

−野武先生

家庭と学校の取り組みに一貫性が増したのも大きいですね。以前は別途購入したテキストを家庭でさせているという声も多かったのですが、最近は「家ではMonoxerを中心に勉強していこうね」と進めているという話をよく耳にします。「タスクの記憶度を100%にしました!」と教えてくださる保護者の方もいらっしゃいます。

−新保先生

「記憶度」など学習の成果や進捗が視覚で見えるようになったことで、子ども達自身も達成感が得られているのでしょうね。子どもたちの「100%になったよ!」という言葉や表情からも、それがよく伝わってきます。一つひとつの「できる・できている」が目で見られるようになったことは安心感も生んでいて、それが「もっと学習に取り組みたい」という意欲にもつながっていると思います。

授業中にMonoxerで漢字を学習している様子

【活用方針】次年度の本格導入に向け、基礎・探究両方で最大限活用法を模索

−御校ではどのような活用方針でMonoxerを使っているのか、全体像を教えてください。

−新保先生

今年度は4、5、6年生でMonoxerを導入し、iPadも併用しているのは4年生のみです。本校は学習へのデジタルデバイス導入の過渡期にあり、今年度は来年度以降の全校導入や具体的な活用方法を模索する期間としています。そのため、「Monoxerを出来る限り活用していく」というのが全体方針でした。

基本5教科全てでMonoxerの課題を配信していて、例えば数(算数)においてはどの単元においても満遍なく学習が進むよう頻繁にタスクを配信しています。本校は専科制ですので、Book作成業務は学年を担当する各教科担任がそれぞれの裁量で担っています。

配信された課題はどの児童も必ずこなすようにしていますが、「どの程度まで求めるか」という点については、教員間の日常的なコミュニケーションで都度すり合わせをしています。「全部記憶度を100%にするようにしよう」と考える先生もいれば、「子どもや保護者の負担にならないように」と考える先生もいます。今は子どもや保護者の声を聞きながら学年毎の実践を通じて改善を図っている段階です。

−野武先生

探究学習においてもMonoxerのタスク配信は活用しています。特にプロジェクトの一大行事でもあるスポーツフェスティバルでは、面白い使い方をしました。子ども達は例年テーマに沿って調べたり競技を考案したりするのですが、今年は古代中国の歴史にまつわる「〇×クイズ競争」という競技を作ったのです。子ども達は「対策問題で学習して準備する必要がある」と考え、自分達でクイズの予想問題集を作り、Monoxer上で特訓していました。

💡 活用ポイントのまとめ |

スポーツフェスティバルの様子

【活用のポイント①】子どもたち発信のオリジナル問題も作成。多忙時は既存コンテンツを活用

−各教科の先生毎にさまざまな取り組みをされたとのことですが、どのような工夫をされましたか?

−新保先生

数(算数)では「子ども自身がMonoxerの問題作成に関わる」という取り組みをしました。これは、基礎的な計算問題や図形の角度を求める問題などで「ちょっと苦手にしている児童が多いな」と感じた単元で行ったものです。まず「自分ができなかった問題を教えて」と伝え、間違えやすい問題を共有して貯め、ある程度数に至ったところで「みんなで解けるMonoxerの問題集をつくろうか」と問題作りに取り組んでもらいました。最後は教師側で手直しを行う必要はありましたが、無事配信もできました。

子ども達は問題を作ること自体が楽しかったようで、「友達と解き合うような難しい問題作りがしたい」と意欲を高めています。まだ回数自体は多くないので、こうした取り組みも次年度以降うまく回せるようにしていきたいですね。

−野武先生

探究社会(社会)では教科書以外にも、探究学習中に出会った「これは子ども達に覚えておいてほしい」という知識を、教員各自がオリジナル問題としてまとめて配信していました。例えば、ある先生が作ってくれたのは「47都道府県の特色問題」です。各地域の特色を探究する中で子ども達は調べ学んでいくのですが、全ての知識を網羅するのは容易ではありませんよね。しかし、Monoxerの問題を一つ作成して配信するだけで興味を持った子はどんどん学習を進めてくれるので、大きな助けになります。こうした各自の問題作成は今後も続けていく予定です。

また、言葉(国語)では漢字の小テスト対策問題以外にも、本校の先生方がこれまで練り上げてきてくださった故事成語やことわざなどの語彙問題をMonoxerの形式に落とし込んで配信しました。

−新保先生

ただ、子ども・教員どちら発信のものでも、問題作成時は内容にはミスがないか細心の注意を払う必要があると思います。実は、「この問題って、本当の正解はこっちじゃない?」と子どもが気づいて教えてくれたことが本校でもありました。子どもが「本当にこれは正しいのか」と考えてくれているのは嬉しいですが、実際正答が間違っていてはいけないので、教員は入念にチェックしています。

数(算数)ではMonoxerに用意されている基礎コンテンツもフル活用させてもらっていて、非常に助かっています。例えば先日、6時間目の授業が終わって「あ、宿題のことを考えてなかった」と思う瞬間があったんです。でも、「ちょうど今の学習進度に合った未配信のコンテンツがあったな」とすぐに思い浮かび、即座に宿題を出せました。探究学習には準備時間もかかります。Monoxerはそんな中で教員としての働き方をより良いものにする一助になってくれていると思います。

💡 活用ポイントのまとめ ✓子ども達の苦手な問題を集め、子ども達自身にMonoxerの問題を作ってもらう。 ✓探究学習では網羅できない幅広い知識を、オリジナル問題にすることでカバーできる。 ✓学校内で培ってきた問題のリソースをMonoxerのコンテンツとして転用する。 ✓当日の宿題を考えていなくても、学習進度に合った基礎コンテンツ配信でリカバリーできる。 |

PCでWEB管理画面を利用している様子

【活用のポイント②】年度当初の授業参観で一気に理解を促進

−児童がMonoxerを活用していく中で、どのような声がけをされていますか?

−新保先生

数(算数)ではMonoxerを単元毎のテストに向けた準備の一つとして位置づけています。そのため、「授業の問題、紙の問題集、Monoxer、この3つが理解出来るようにしておけばテストで成果がでるよ」と伝えています。

その上で、声がけは個に合わせて変えています。Monoxerの良いところは自分から進んでやる子、言われたらやる子、自分から進められない子といった個性がはっきり見えることです。Monoxerを使いながら声がけすると伸びる子もいるので、そういった子には「〇〇君はよく進んでいるね」とみんなの前でWEB管理画面の一部を見せながら褒めますし、進まない子には一緒にやってアドバイスしたり、「じっくりやろうか」と従来の紙などを使った個別指導に切り替えたりということもあります。

−導入初年度でしたが、保護者の方の理解はどうやって得ていったのでしょうか。

−新保先生

4年生の一番はじめの授業参観日に、各教科の授業でMonoxerを活用したんです。「タイムリーに使える」ということを伝えたかったので、数(算数)では授業終盤に問題が配信されるように予約しておきました。「あ、Monoxerの配信来たよ!」と伝えると子どもたちは大盛り上がり。即座にパッパッパッと数タッチで問題に取りかかる姿に、保護者の方々も感心していました。子どもがiPadやMonoxerを使いこなす姿と、デジタルツールの効果を目の当たりにしてもらうのに、とても良い演出だったと我ながら思っています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓Monoxerをよく進める児童は、管理画面を見せながらみんなの前で褒める。 ✓あまり進まない子の場合はMonoxerではなく紙での個別指導に切り替える場合も。 ✓保護者の理解促進のため、最初の授業参観でMonoxerを使いこなしている姿を見せる。 |

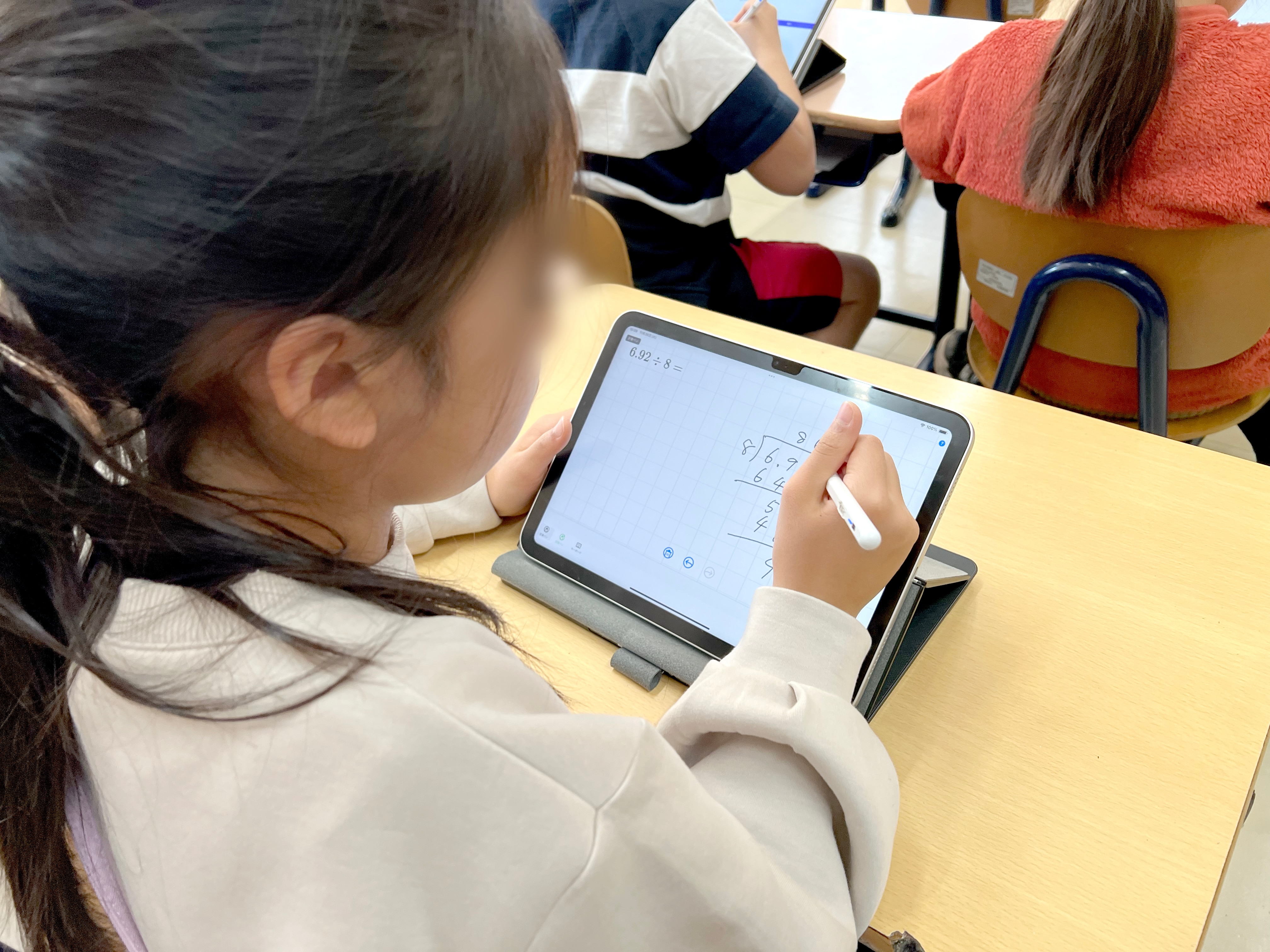

授業中にMonoxerで数(算数)を学習している様子

【活用のポイント③】勉強以外でもOK!全教員が「自分の興味ある分野」をクイズ形式で配信後の展望

−組織全体にMonoxerを浸透させていくための特別な取り組みはありましたか?

−野武先生

業務が落ち着いてきた6月に、Monoxer推進担当の先生から「1〜3年生の教科担当も含め、どの先生も必ず一つはBookを作ってください」という指示がありました。今年度は4〜6年生だけの導入だったこともあり、まずみんなが一度は触れるという意味でもすごく大事だったと改めて思っています。

各自が興味のある内容をクイズ形式で問題配信したのですが、内容は勉強以外のことでも何でもOK。配信されたものの中には「習字」や「学校の不思議クイズ」なんてものもありましたよ(笑)。子ども達も勉強以外でも興味を持ってMonoxerに触れる良い機会になったんじゃないかと思います。

💡 活用ポイントのまとめ ✓全ての先生が自分の興味のある分野のクイズ問題を作成、配信する。 |

インタビューにお応えいただいた野武先生

【今後の展望】新しい教育の形を目指す、その一つの手としてMonoxerを

−最後に今後の展望についてお話ください。

−新保先生

繰り返しになりますが、本校は現在デジタル学習ツールを導入する過渡期にあります。iPadを使った授業など模索・改革の真っ最中です。今は柔軟にいろんなものを取り入れ、新しいものをたくさん使って行きたいと考えています。その中で、配信コンテンツを他のアプリや学習ツールと共有し、様々な場面で児童が繰り返し問題に触れられるようにするなど、Monoxerの有効な活用方法を数多く探っていきたいです。