岩手中・高等学校様 活用事例 「アンケートで実態把握!問題の量と質を調整しながら改善を続け、勉強が苦手な生徒でも取り組めるICT活用を実現」

🏫 お客様情報 岩手中・高等学校は、岩手県盛岡市にある私立併設型中高一貫校です。県内唯一の男子校であり、創立90年を越える長い歴史があります。歴史と伝統を守りながら、アクティブラーニングやICT活用といった新しい学習方法を積極的に取り入れられています。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

阿部 孝志先生

中学2年生の担任で担当教科は中学理科(高校の地学基礎)。趣味として、ピアノを弾くことや、ジャンク品のおもちゃを分解することに最近熱中されているそうです。

目次[非表示]

【導入目的】 ICT活用を加速させるためにMonoxerを導入

-本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは、御校の特色を教えてください。

-阿部先生

本校は、私立の中高一貫校、県内で唯一の男子校です。1クラスの人数が15名と少ないので、生徒たちはのびのびと過ごしています。学力には幅があり、熱心に取り組む生徒もいれば、そうではない生徒もいます。私は中学2年生のクラス担任と、中学1年生〜中学3年生までの理科を教えています。

-どのような目的でMonoxerを導入されたのか教えていただけますでしょうか?

-阿部先生

2019年12月に発表されたGIGAスクール構想への対応が目的でした。ICTを活用した授業を加速させるという方針の元、先にタブレット端末を学校で使用することが決まりました。端末は決まったものの、それを使ってどのように学習させるか?を検討する必要があったので、いくつかのツールを検討しているタイミングで、高校の先生からMonoxerのことを教えてもらいました。

-Monoxerについては、どのような印象をお持ちでしたか?

-阿部先生

使う前の印象は、勉強が苦手な子に対して特に効果がありそうだなと感じました。基本的な単語を覚えておらず、授業についていけない生徒の様子を目にしていたので、Monoxerを使って基礎知識が定着できれば、生徒たちのためになると考えました。

-どのような課題に対してMonoxerを活用したいと考えていましたか?

-阿部先生

授業についていけていない生徒に対しての具体的な手立てを求めていて、デジタルツールを使って生徒の学び方をサポートしてみようと思いました。朝学習をMonoxerに置き換えることや、授業の中でも積極的に活用することを考えていました。

【効果実感】漢検の合格者が倍増

-Monoxerを導入して、生徒様の成績面での変化はございましたか?

-阿部先生

導入2年目に、歴史・地理・英語それぞれの先生から「去年の定期テストと比べて、点数が全然違う」と驚かれました。1回だけでなく、年4回実施しているテストの平均点がすべて上がりました。私が担当している理科のテストでも、単語を答える問題で「この生徒が正解しているんだ」と驚くことがありましたね。

あとは、漢字検定の合格者の割合が2倍になりました。本校では、毎年11月ごろ漢字検定を全員受験するのですが、例年ですと3割程度が合格していましたが、それが6割になりました。

-その他、先生のお気持ちや生徒様のご様子など、Monoxer導入後に感じる変化はありましたか?

-阿部先生

Monoxerを使って繰り返し学習を行うことで、生徒がこれまでできなかったものが確実にできるようになり、定着できているという成長を実感できていること、これは大きな効果です。実は、導入直後は生徒にMonoxerを定着させられず、モヤモヤしていた時期があったのですが、それでも漢検の合格率が倍増したことで、Monoxerを使って良かったなと改めて感じられました。

あとは、授業中集中できない姿が目立っていた生徒の様子が落ち着いてきて、静かに取り組む様子が見られるようになりました。直接本人に聞いたわけではないのですが、学習に対してプラスの感情が出てきたのかなと思っています。

また、生徒間の学力に幅がある中でどうやって個別最適な学習指導を効率的に行うかという点でも変化がありました。朝学習ではコースを細かくわけ、適切なクラスで学習を行うよう指導したり、アンケートでそのコースで配信されている問題量をアンケート結果を受けて調整したことで、生徒の学力や意欲に合わせた指導ができるようになりよかったと感じています。

【活用方針】朝学習で資格対策+授業内での活用でMonoxerを使い倒す

-ここからは、具体的な活用方法について質問させていただきます。現在、御校ではどのような場面でMonoxerをご活用いただいていますか?

-阿部先生

三つあります。一つは、朝学習でMonoxerを使用しています。モノグサマーケットで購入した漢字検定のテキストや、英検対策のコンテンツを使っています。

二つ目は、授業時間内での活用です。こちらはモノグサマーケットのコンテンツではなく、教師が作ったオリジナル問題を配信しています。 私が担当する理科に関しては、基本的に授業に連動した内容を配信しています。問題づくりは、各教科の先生がそれぞれで行っています。

三つ目は、希望者のテスト対策としての活用です。テスト前の放課後に短い時間で学習会を開き、先生が作ったテスト範囲のオリジナル問題に取り組む時間を作っています。

導入前から朝学習を紙媒体からMonoxerへ置き換えたいと考えており、慣れてきたら授業の中でも使用することを想定していました。新しいツールを導入して終わりではなく、常に使っている状態にしたいと思っていたので、現在は実現できているように思います。

💡 活用ポイントのまとめ |

Monoxerを活用した朝学習の様子

【活用のポイント①】 基礎事項の定着をMonoxerに任せ、授業内容に生徒の意識を振り向ける

-ご担当の理科について、Monoxerで問題を作成するときに工夫している点はありますか?

-阿部先生

理科の実験をするにあたって、生徒からパッと出てきてほしい知識をMonoxerで出題しています。例えば、BTB溶液の色であれば「青色に変わったら何性か?」という部分にハードルを感じて欲しくないんです。1時間の授業で人が習得できる内容はそれほど多くないので、基礎知識がすでに身についている状態で、実験結果やプロセスなど、授業の大事なポイントを習得することに生徒の意識を向けたいと考えています。

問題を作るときは、画像を使用することもあります。実験の様子を写真に撮るなんて大変と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は生徒に授業をしているとき、もしくは授業が終わって少し時間が取れるタイミングで写真を取って、画像をストックしています。ストックした画像を使って、次の年にMonoxerで問題を作成しているので、それほど手間には感じていません。

-先生が授業を行う中で、工夫している点についても教えてください。

-阿部先生

教科書の実験を中心に行いつつ、プラスアルファとしてたくさんの現象を授業では見せるようにしています。1つの実験から1つの規則性を見つけるだけでなく、学んだことを使って他の現象も説明することで知識が深まるし、面白いと思うからです。一見関係の無いように見えるものが実は同じ原理で説明できることに気づいたときには感動さえしてしまいます。生徒の理解や知識定着を助けるため、また私自身も科学を楽しむために、実験レパートリーを増やしています。

実験はもちろん、教科書やMonoxerなど、いろんな角度からアプローチすることで体系立てて理解を促すことを心がけています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓概念を理解するための前提となる基礎知識の定着にMonoxerを活用 ✓Monoxerを含めた各学習から多角的にアプローチして理解を促進 ✓実験中に写真を撮影、画像をストックして翌年の作問に活用するように工夫 |

実験授業の様子

【活用のポイント② 】生徒アンケートの結果を基に、毎週出題量とコースを調整する

-Monoxer導入にあたって、苦労した点を教えてください。

-阿部先生

導入直後は、教員側のMonoxerへの期待も大きかったので、問題量を多く出しすぎてしまいました。学習計画付きで配信していたこともあり、生徒が取り組んでも終わらない状況でした。まだ操作に不慣れな時期だったので、生徒にはストレスを感じさせてしまったなと今でも反省しています。

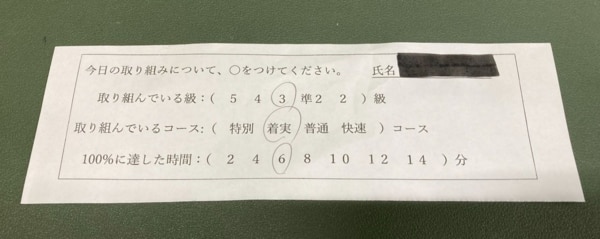

今年度は、適切な出題量を把握するために生徒へアンケートを取りました。Monoxerを使用している朝学習について、問題を解くのにかかった時間をたずねる内容です。名前・コースを記入してもらい、解答時間の選択肢(2,4,6,8,10,12,14分)から1つに丸をつけてもらいました。

-コースという言葉が出てきましたが、生徒が所属しているコースとはどういったものなのでしょうか?

-阿部先生

本校では英検と漢検の問題については級ごとにクラスを分けています。

さらにクラスの編成として、級に加えて「着実コース」「快速コース」のように名前をつけた複数のコースを用意しています。配信している課題は同じなのですが、問題の出題範囲を変えてそれぞれのコースに所属している生徒がおおよそ7~8分程度の学習で完了できるように分量を調整しています。

-回収したアンケートは、どのように活用されているのでしょうか?

-阿部先生

アンケートでわかった各生徒の解答時間を、Excelファイルへ手入力してまとめています。例えば、所要時間14分に丸をつけている生徒や、「終わりませんでした」とコメントのある生徒がいれば、その内容をExcelへメモをします。翌週の朝学習を配信する時に「この生徒は大変そうだな」と思ったら進度がゆっくりのコースに移してあげたり、コース全体でやり切るのが難しい分量だということがわかれば、問題量を減らす対応をしていました。調整をする頻度は週に1回です。

Excelへの手入力という原始的なやり方なので、改善が必要かなとも思っているのですが、アンケートを実施したことで、漢検の受検級など、明らかに本人の学力よりも高いレベルの学習をしている生徒がいることがわかったり、生徒自身が解答時間を書くことで学習が可視化できる機会にもなっているので、生徒の学習に対するモチベーションに良い影響があったように思います。

また指導する側でも正解がない中でアンケートの結果を基に適切な問題量だったかを把握ができ、生徒とのコミュニケーションに使えることもこの取り組みの良い点であったと感じています。

-問題量のほかに、生徒様がMonoxerを使う時ハードルになっていたとお感じになることはありましたか?

-阿部先生

Monoxerはテストというよりも、問題を解く→間違える→また解いて憶えるというプロセスで学習をしていきます。生徒目線では「わからなければすぐ次へ進み、答えを確認する」というアプローチ自体がこれまでになかったので、Monoxer学習が定着するまでに少し時間がかかったように感じました。

ほとんどの生徒は、使っているうちに慣れていきましたね。授業の冒頭など、私からMonoxerについて説明をしていましたが、言葉ではあまり伝わらなかったですね。最終的には生徒自身が取り組むことで理解していきました。

💡 活用ポイントのまとめ ✓適切な問題量を把握するため生徒へアンケートを実施 ✓学習の所要時間を元に、個別に問題量やコースを調整(週1回) ✓Monoxerはテストのためのツールではなく、憶えるためのツールであるという認識の醸成 |

実際のアンケート内容

回答結果から週一で問題量や取り組むコースが適切かを改善している

【活用のポイント③】 勉強が苦手な生徒の隣に立ち、「できたね!」をひとつずつ積み重ねる

-御校はアクティブ率が非常に高いのですが、なかなかMonoxerをやってくれない生徒様にはどのようなお取り組みをされていますか?

-阿部先生

進捗度0%の生徒や、勉強自体に集中して取り組むのが苦手な生徒については、できる限り隣に行って取り組みの様子を見守るようにしています。例えば、朝会が始まるギリギリまでMonoxerに取り組んでいるその生徒の隣に立って、1問進むごとに「できてるじゃん。」と静かに声をかけて、あなたを見ているよというメッセージを伝えるようにしています。

これまで5日間の学習計画のうち1日も進められない生徒もいたのですが、その生徒が5日分しっかり最後まで終わらせてきたり、それが2週続く子も出てきました。最近少しずつですが取り組みがよくなってきた実感があります。

|

💡 活用ポイントのまとめ

✓勉強が苦手な生徒の隣に立ち、Monoxerの取り組みを褒める積極的な声かけ

✓同時に「しっかりとあなたを見ているよ」という態度をMonoxerを介して伝える

|

今後の展望

-今後、御校ではどのようにMonoxerの活用を進めていきたいとお考えでしょうか?

-阿部先生

導入当初に比べると、先生達も仕様に慣れてきました。今まではMonoxerと相性が合わないと思っていた数学の先生も使いはじめました。運用の仕方にまだまだ課題もあるので、1つ1つ解決しながら、更に授業の中でMonoxerを活用して、よりよい学習に結びつくように学校全体で取り組んでいけたらと思っています。

-最後になりますが、これからMonoxerを使い始める先生に向けたメッセージをお願いします。

-阿部先生

繰り返しになりますが、最初は少なめのタスク量から始めてみてください。最初の段階でICTツールにネガティブな印象を与えないように、とにかく最初は分量を少なくすることをおすすめします。