【ロングインタビュー】熊本ゼミナール様 活用事例 前編:現場浸透編~Monoxerを ”やって当たり前” が全校舎に根付くまで。~

🏫 お客様情報 熊本県で一斉指導・個別指導・河合塾マナビス・BEstudio・玉井式などで幼稚園中年から高校3年生までお預かりされている学習塾。学習塾事業以外にも英会話やフリースクール等、様々な形で熊本の教育を実現するための事業を展開。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

・執行役員 教務部部長 宮川様(写真左)

・運営部 ブロック長 兼 宇土校 校長 吉岡様(写真右)

目次[非表示]

- ・「めんどう見」をキーワードに地域に根ざし、広い視野での子育てに挑戦し続ける

- ・アナログツールだけでの学習指導‧管理からより高い付加価値を提供するためにMonoxerの導入へ

- ・職員の理解を得ることに苦悩しつつも、様々なアプローチで現場浸透施策を実行

- ・現場浸透のポイント① 仲間づくりと役割分担について現場との丁寧なコミュニケーションを経てたどり着いた、各校舎に1人 Monoxer担当 & 月一回のMonoxer定例会議の運用へ

- ・現場浸透のポイント②会議体の活用と活用状況のモニタリング毎月の定例会議でMonoxer進捗率を可視化 & 研修を実施

- ・現場浸透のポイント③生徒‧保護者へのコミュニケーション入塾タイミングでのMonoxer説明&登録

「めんどう見」をキーワードに地域に根ざし、広い視野での子育てに挑戦し続ける

-本日はどうぞよろしくお願いいたします。改めて簡単に熊本ゼミナール様の歴史をお伺いできますでしょうか。

-宮川様

1985年に小さな学習塾としてスタートしました。熊本市東区にあるビルの1つのテナントから始まって、約40年の間に少しずつ教室を増やす事ができました。学習塾部門からスタートし、その後英会話教室、フリースクールや野外活動などその時の熊本の子どもに必要なことに積極的に取り組んできております。くまもと清陵高校という単位制高校の開校もその一つとなります。またベネッセ様、マナビス様、そして御社モノグサ様や他県の塾様とご縁をいただけているのも大変感謝しております。

教室数や部門が増えましたが、熊本ゼミナールが創業当初から一貫してこだわっているのは「こどもがまんなか」という言葉。そして、これまでもこれからも「熊本にあってよかった」と言われる教育サービス業であり続けたいという強い思いです。

-様々な角度から子育てをされていると思いますが、特に塾事業として意識されていることをお伺いさせてください

-宮川様

「めんどう見」と合格実績ですね。

「めんどう見」とは、熊本ゼミナールが開業以来、継続している取り組みです。子どもたち一人ひとりの「やる気の芽」を引き出し「学力」を最大限に伸ばすためのサポートです。 もうひとつは、合格実績。中学入試から大学入試まで含めて、将来的には合格実績が熊本で一番となる塾を目指しています。

アナログツールだけでの学習指導‧管理からより高い付加価値を提供するためにMonoxerの導入へ

-「めんどう見」というのが一つポイントだというお話でしたが、Monoxerの導入背景を改めてお伺いすることは可能でしょうか。

-宮川様

Monoxerを採用した理由のひとつは、暗記に特化していたところです。

時代と共に「覚える」というやり方そのものが変わってきてますよね。今の子どもたちはゲーム世代なので、小さい頃からデジタルツールに触れています。 半分勉強、半分興味じゃないですけど、「楽しみながら取り組むことができれば、子どもたちの負担も減るのではないか?」という考えからスタートしています。 なので「紙での学習を減らしたい」と思ってMonoxerを導入したわけではなく、「子どもたちが覚えていくためにはどんなツールが必要なのか?」という発想でモノグサさんとご縁ができたのがきっかけです。

-その他 ICTツールの選択肢もあったかと思いますが、どの点が導入を決定されたポイントになりますでしょうか

-宮川様

「熊ゼミで作ったオリジナル問題を配信できる」と知ったことが大きかったですね。

オリジナル問題をうまく活用することで、塾独自のツールになるのではと可能性を感じました。Monoxerではすでに用意されているブックもあるので、市販の教材から問題を出すこともできますし、自分たちでオリジナルの問題を作成して配信することもできる。ハイブリットに両方から攻められる点を魅力に感じました。

あとは、モノグサさんのお手伝いも大きかったですね。

いろんなことに耳を傾けてくれて、実現に向けたアドバイスをくれたので「モノグサも本気なんだな」って。本当にこのツールを使って子どもたちの学力を上げようとしているんだということを感じられたので、自分たちも一生懸命になってもいいかなと思いました。

職員の理解を得ることに苦悩しつつも、様々なアプローチで現場浸透施策を実行

-一つ目のICTツール導入ということでかなり組織の浸透や理解を得るのに苦労があったのではないかと考えておりますが、具体的にどのように進めていったのかを以下3つのポイントからお伺いをさせてください。

💡 現場浸透の3つのポイント |

現場浸透のポイント① 仲間づくりと役割分担について

現場との丁寧なコミュニケーションを経てたどり着いた、各校舎に1人 Monoxer担当 & 月一回のMonoxer定例会議の運用へ

-宮川様

うちの会社は、やると決めたらとことんやる風土があります。 なので、私ひとりではなく声を大きくして、他の人も巻き込みながらMonoxerを広げていこうと考えていました。あとは、やってだめなら撤退すると最初から明言していたので、だからとにかく使ってくれと伝えていました。

一年間Monoxerを使ったところで、職員からはプラスの意見・マイナスの意見がそれぞれ半分ずつ出ている状態でした。ただ、マイナスの意見を出すところに関しては、Monoxerを生徒にやらせる前に職員がストップをかけていて、対象の校舎で導入が進まない状況がありました。これが一年目です。

導入二年目には吉岡と内藤にチームに入ってもらい、Monoxer導入の進捗をしっかりとこちら側で把握して、各校舎へ伝える取り組みをしました。「できないことはよくないことだよね」という雰囲気を作れたのは、参画してくれた吉岡・内藤のがんばりがとても大きいと思っています。私ひとりではそこまでできませんので。

-吉岡様

Monoxerを使っていく中で、反対意見も含めて、率直な意見を一番宮川に出してたのは私じゃないのかな?という自負はあります。そのぐらい生徒さんにちゃんと使わせていました。それを見ていた宮川から「来年一緒にやらないか」と声をかけていただいて、内藤と一緒に担当をさせていただく運びになりました。

まずは2人でコンテンツ周りの音頭を取り、初年度からコンテンツを作っていた熊ゼミの教務部を巻き込み、複数名いる教科担当者と話し合いながら配信方法を決めたり、問題の作成はお任せしたり、役割を分担しながら進めていきました。これが二年目です。

三年目になると「教務部の負担が大きい」という新しい問題が見えてきました。

今までの教材をすべてをMonoxerに変えるのは、なかなか難しい。 そこで、三年目は各校舎から一人Monoxer担当を選出してもらい、その担当者を起点に全員で作り上げていこうという雰囲気作りをしました。月一回のMonoxer定例会議を独自に新設したのも、このタイミングです。

この会議では、各教科ごとにチームを作り、配信とコンテンツ作成のやり方を習得してもらいました。この二つがしっかりできれば、将来的にそれぞれ校舎でオリジナルコンテンツの作成ができるようになるだろうという思いがあったからです。そうすれば「今日はこの単元をやったからコンテンツを配信しておくね」という風に、生徒にとって一番良い学習環境が提供できるんじゃないかと。そういったことを考えながら動いたのが三年目でした。

これは二年目からですが、毎日就業時間に合わせて各校舎の教室長から電話がかかってくるようになって(笑)「これはどうしたらいい?」「あれはどうしたらいい?」と聞かれるようになりました。これをきっかけに、簡単なQ&Aファイルを作ったり、その内容を他の人にまとめてもらって共有できるようにしたり。正直私もわからないことばかりだったので、そのときはマニュアルを見ながら、ときにはモノグサさんに聞いたりしながら、少しずつ情報を集めていきました。作成時の疑問はみんな共通してるので、それでなんとか解消していきましたね。

💡仲間づくりと役割分担のまとめ 1年目 - 導入推進者(宮川様)が音頭を取り推進。同時に広くプロダクトや運用に関する意見を募る。 |

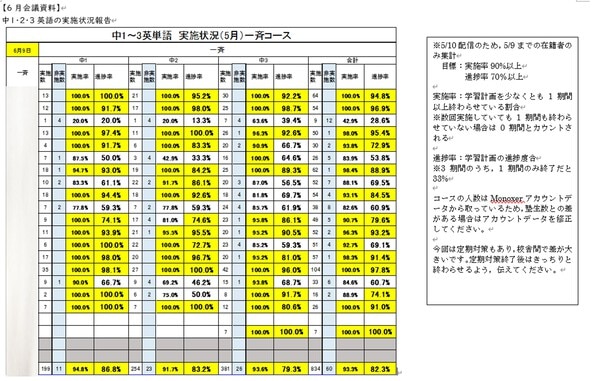

現場浸透のポイント②会議体の活用と活用状況のモニタリング

毎月の定例会議でMonoxer進捗率を可視化 & 研修を実施

-吉岡様

各校舎・各コースでのMonoxer進捗率をすべて一覧にして、校舎長が集まる会議で毎月掲示する取り組みも始めました。

校舎長が集まる会議ですので、正直その場ではちょっと言いづらいところがありまして。会議が終わって各校舎へ戻ったあとに「Monoxerをちゃんと使おう」と思ってもらえるように、徐々に意識や行動が改善されることを目指していました。

それでも、なかなかMonoxerの導入が進まない校舎がいくつかありました。考えた結果、研修というかたちで対象の校舎長と担当者に参加を依頼することにしました。ご本人たちは、研修というより懲罰的だと感じられたかもしれませんが(苦笑)

研修では、Monoxer導入のきっかけやオリジナルコンテンツ作りのメリットなどを伝えた上で、活用が進まない状況について聞き取りをしました。そこでは、ご家庭にタブレットがない地域だったり、成績的にその段階に達していないのでやらせても効果が薄いという意見がありました。実際の資料を持参して現状を伝えてくれた職員もいて、私はこのとき「ここまで動いてくれているのならあと一歩だ」という手応えと、職員の熱意を感じました。同時に、今までこちら側の聞き取りも十分にできていなかったなという反省もしましたね。 研修前はただ呼び出すだけで終わるんじゃないかという思いもあったのですが、研修後にはしっかり取り組んで改善ができたので、この取り組みはうまくいったんじゃないかなと思っています。

-宮川様

この聞き取りを踏まえて、塾としてはタブレットを校舎に用意したり、そういったできるところまではやりました。Monoxerに限らずですが全員にとって万能なツールはないので、100%を目指しながらも100%にできなくても仕方ないという思いも今振り返るとあったように思います。ただ、できる子については徹底してやっていこうねというスタンスでした。

-吉岡様

「Monoxerには発音を聞ける機能があるから、音出してやってみてはどうか?」とか、それこそ「まず一回書いてみたら?」とか、逆行する部分はありますけど、やり方に固執せず、そういうところからほぐしていきたいです。偏差値30でも40でも、やらせている校舎はちゃんとやらせています。もしかすると、隣に回答を置いてMonoxerをやっているかもしれない。でも最初はそれでも良いと思うんですよね。少しずつできたという楽しみが広がれば、いつか自分でできるようになると信じています。

💡会議体の活用と活用状況のモニタリングのまとめ ✓進捗などの数値結果だけを共有しても形骸化してしまうので、モニタリングを実施し、毎月校舎長が集まる会議で掲示。 ✓活用率が低い校舎には個別に研修を通して活用が進まない理由をヒアリングし解決していった。 |

※参考資料:校舎長が集まる毎月の定例会議の資料

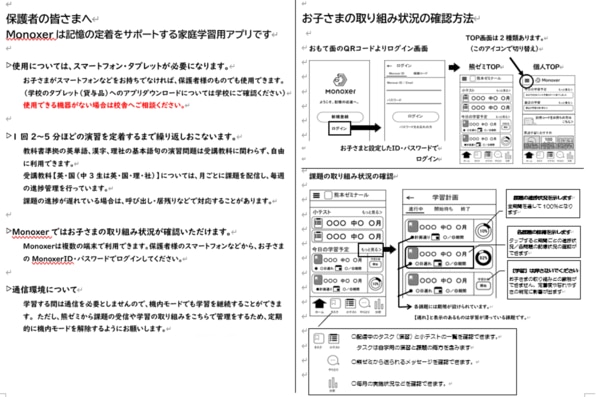

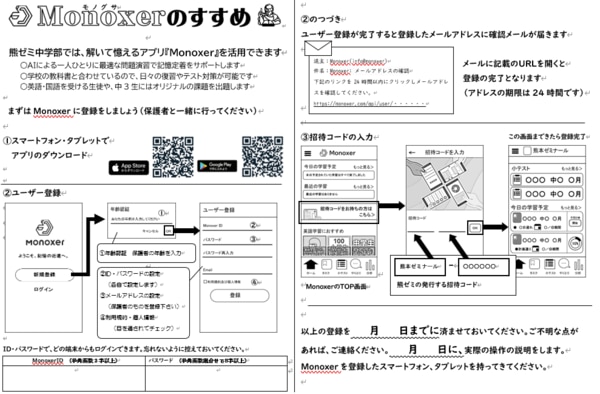

現場浸透のポイント③生徒‧保護者へのコミュニケーション

入塾タイミングでのMonoxer説明&登録

-吉岡様

最近は、入塾やガイダンスのタイミングでMonoxerアカウント登録と簡単な操作レクチャーを行っています。生徒さんが同席していれば端末を持って来てもらったり、塾のタブレットを使ったり、実際に画面を見ながら説明するのが一番効果的ですね。

反省点として、導入直後はMonoxerについてよくわかっていない状態で保護者様に押し付けていたところがありました。その反省を踏まえて、今では入塾やガイダンスという生徒・保護者の入口となる場でのレクチャーを行っています。

理想は、入塾の対応にMonoxer登録の時間を入れておくこと。あらかじめフォーマットを作っておき、簡単にアカウント登録ができるよう仕組み化しておくのがポイントかなと思います。アカウント登録の作業は5分くらいで終わるものなので、保護者の方に契約書を書いてもらっている間に、Monoxer登録を済ませておくことができます。IDだけ保護者さんに紙に書いてもらって、その場で接続までしてもらっています。

Monoxer登録が終わっても活用が進まない生徒さんの場合は、コメント機能でコメントを送っています。意外と生徒さんはちゃんと見ていて、コメントを送った一時間後にはそのタスクが終わっていたりするので、送ってよかったなと思いますね。

あと、保護者との会話が増えたと校舎の職員からよく言われます。Monoxerをやっていないので保護者へ電話すると「毎回すみません。どんどん言ってくださいね」というような、新しいコミュニケーションのきっかけになっています。

|

💡会議体の活用と活用状況のモニタリングのまとめ

✓入塾のタイミングで保護者への説明時間を取っている。(そのための資料も準備!)

✓理想はアカウント登録も入塾面談のタイミングで行う。

✓生徒にはコメント機能でコミュニケーションを欠かさない。 |

※参考:保護者・生徒へのMonoxer登録の説明資料

P1~2

P3~4