【ロングインタビュー】 京進 中学・高校受験部様 活用事例 後編:『データによる効果検証と今後の展望』

🏫 お客様情報 関西圏、愛知県を中心に集団・個別指導を提供している学習塾。中学~大学受験を目標にした集団指導、個別指導形式の指導を提供しつつ、教育を軸に語学、保育・介護等、人の一生に寄り添う事業を複数展開。中学・高校受験部様においては中学・高校受験を目標とする生徒様をお預かりされている。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

- 田川様(教務部 中学・高校受験教務課) (写真 左)

- 石田様(教務部 中学・高校受験教務課) (写真 中央左)

- 森岡様(執行役員 教務部 部長) (写真 中央右)

- 嶋田様(教務部 中学・高校受験教務課 課長)(写真 右)

目次[非表示]

デジタルツールを上手く連動‧統合させ、蓄積されたデータを使ってMonoxerの価値を再確認・最大化

-紙での宿題も当然指示や管理されていると認識しておりますが、紙とデジタルの使い分けについて教えてください。

ポイント① 紙とデジタルツールの使い分け

学習管理も事務作業もデジタルの特徴を把握し効果的に活用

-田川様

これまでの暗記は、ノートに書いたり、手で隠して覚えたりというプロセスがありました。生徒がどれくらい学習しているのかは把握できません。我々は結果だけで判断していたんですね。

Monoxerを導入したことで、学習プロセスや成果が正確に見えるようになりました。学習プロセスと記憶の定着、テスト結果の相関関係は非常に強いということもわかりましたので、記憶に関する学習は積極的にMonoxerに替えていこうという動きになりました。

-石田様

紙の宿題は、生徒が写真に撮って当社独自のICTツールに添付してもらい、授業の前日に先生が確認するというプロセスになっています。Monoxerも同様に、授業前に生徒の進捗をチェックして、どれくらいやっているか先生が把握した状態で指導に入るという流れです。集計やチェックといったデジタルが強い部分は基本的にICTツールに業務を寄せ、効率化を図っています。

ポイント② デジタル化により蓄積されたデータの有効活用

分析により見えた、記憶定着におけるMonoxerの強み

-石田様

デジタルを活用することで日々生まれるデータを蓄積・活用する意識が強くあります。蓄積しているデータとしては、Monoxerの学習データとその他に使用しているICTツールのデータです。

普段データを扱う場合には、ICTツールに格納されているデータベースから情報を吐き出し、Excel上にまとめて処理をすることが多いですね。より高度な分析プロジェクトでは、BIツールやAI搭載の分析用ツールを導入しています。そこでは入会・退会や成績向上、志望校合格に関してどういった項目の影響が大きいか等を分析しています。学習成果とMonoxerでの学習回数には、相関関係があることも明らかになりました。

更に深く分析した具体例として、紙とMonoxerのどちらが記憶に効果的かも分析しました。生徒には「Monoxerでも紙でも好きな方で学習をしてよい」という案内をしておき、最終的にMonoxerを使った生徒とそうでなかった生徒の傾向を比較しました。

分析の結果、Monoxerで学習をした生徒は紙で学習した生徒よりも高い点を取っている傾向が確認できました。Monoxerの記憶定着における効果性を感じることができた分析でしたね。

【分析手法についての補足】

- 塾内テスト・模試の点数と 従来 紙で実施していた記憶コンテストの点数は強い相関があり、塾内テスト・模試の点数から記憶コンテストの得点を高い精度で予測することができていた。

- Monoxerで学習した生徒の記憶コンテストの点数結果は、上記で予測された点数よりも高い点数を取ることが確認できた。

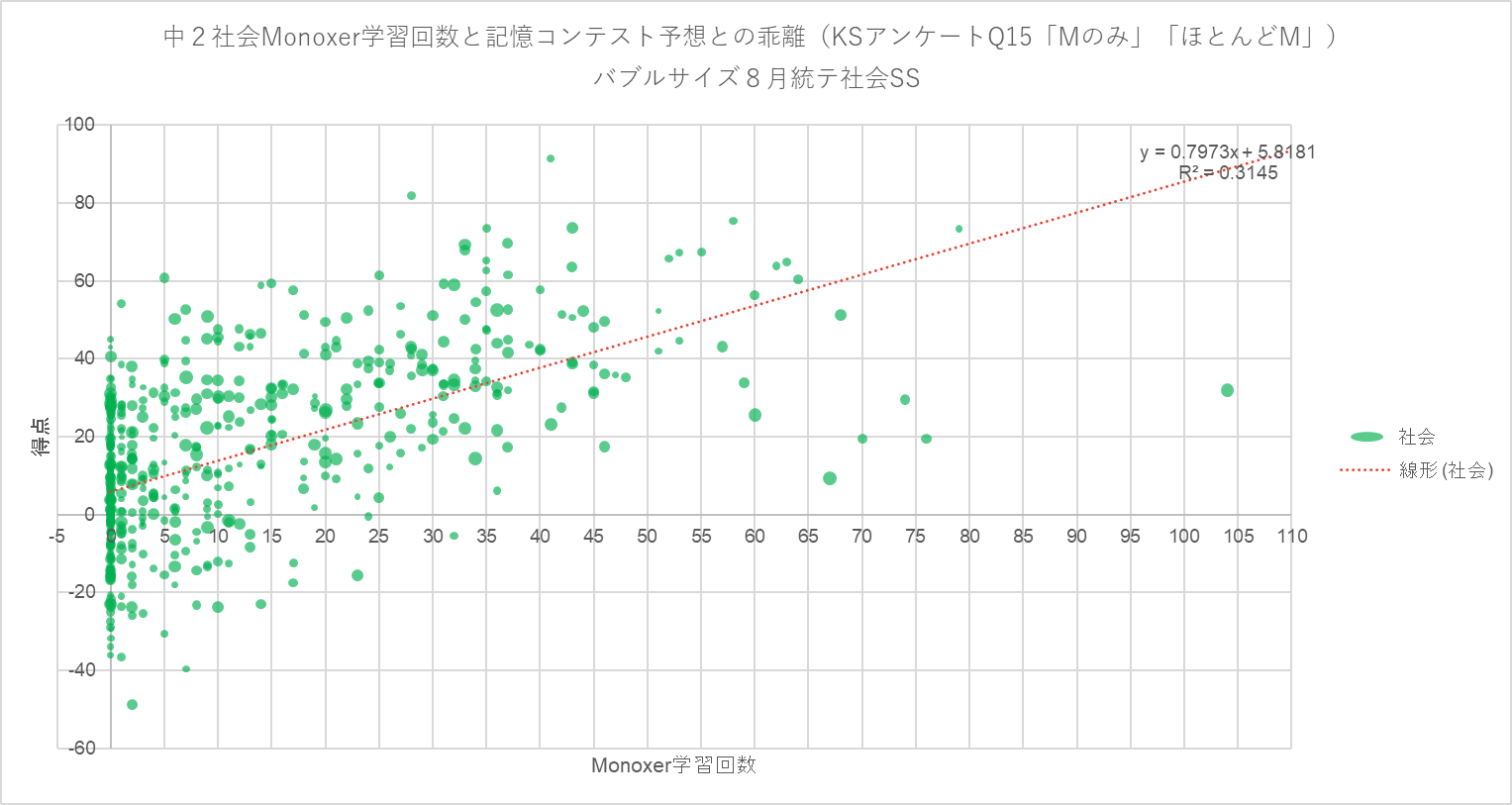

※参考資料:京進様に実施いただいた、「紙 vs Monoxer」の分析グラフ。

「横軸=学習回数」、「縦軸=記憶コンテストの予測点との差」

縦軸の得点 “0” = 記憶コンテストの予測点 であり、学習回数が多いほど予測点よりさらに高い点数を取る傾向にあることが確認できる。

学習効果の発露と生徒の声‧保護者からの声

-上記の取り組みによって得られた成果や生徒様・保護者様のお声について是非お伺いをさせてください

-田川様

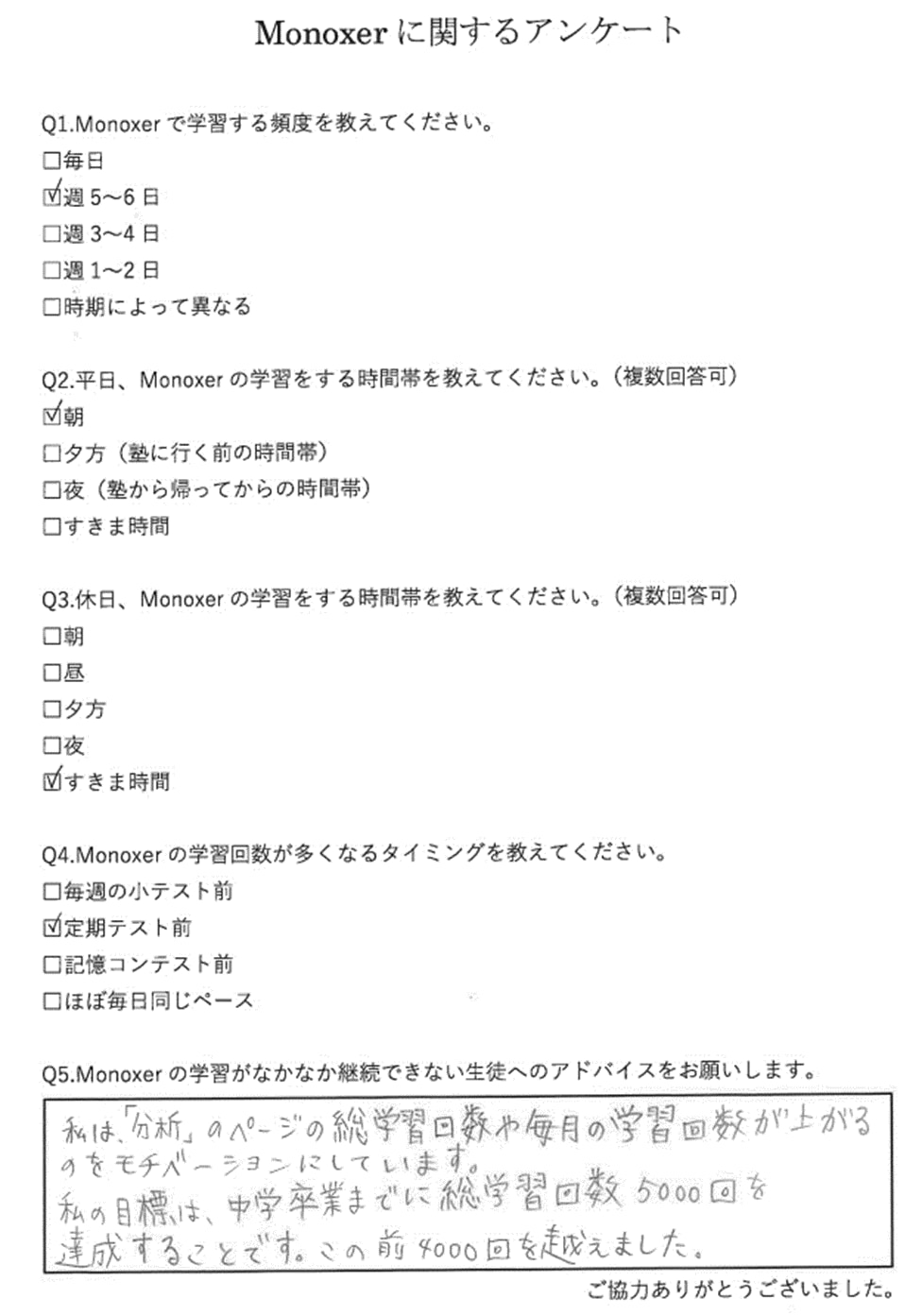

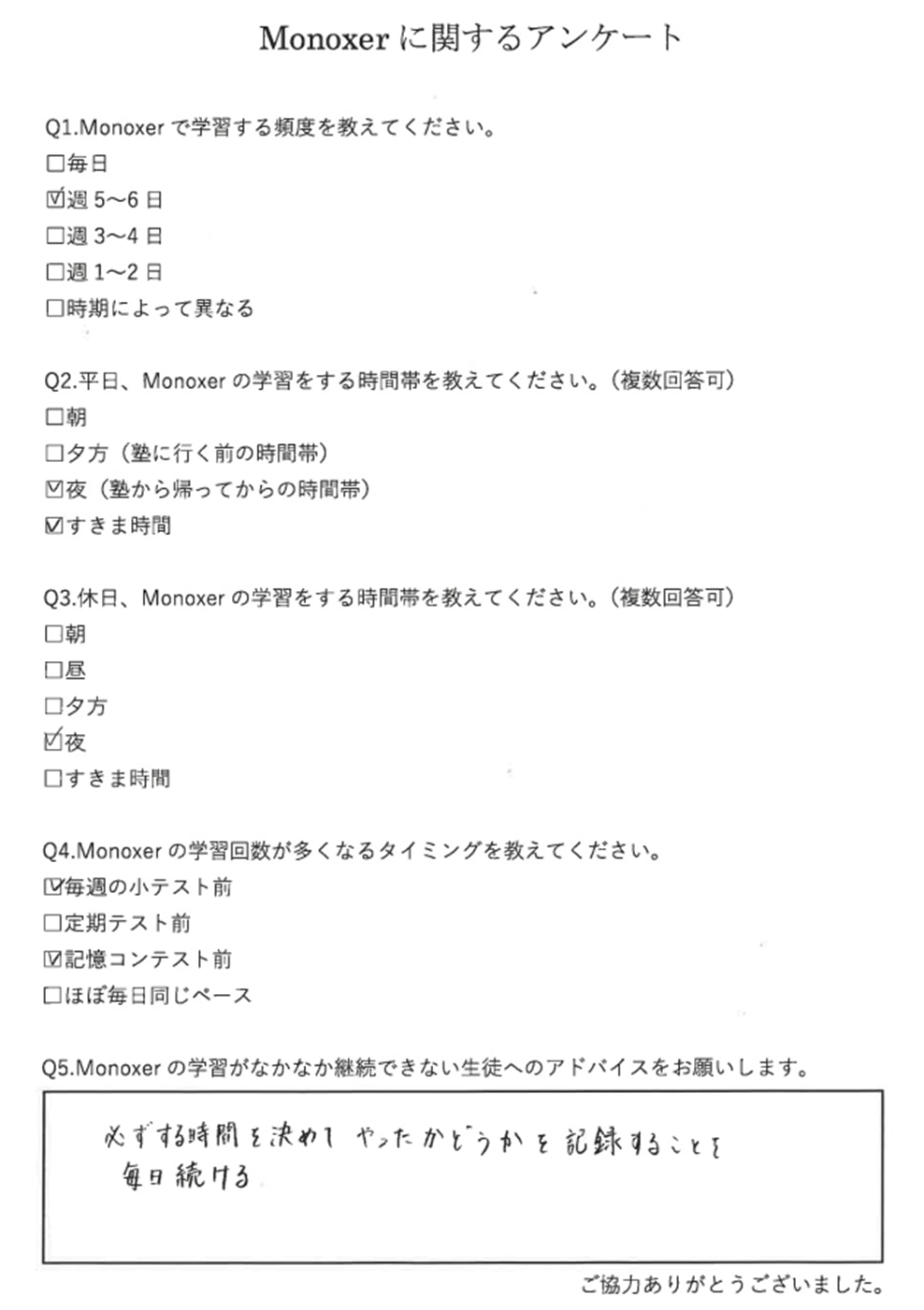

先ほどお話ししたような記憶定着における効果性の確認ができたことに加え、活用度が高い生徒へ「どのようにMonoxerを使っているのか?」というアンケートを取ったことがあります。「テレビを観ながら」「スキマ時間」などの回答がありました。ちょっとした時間にさっと取り組めることへの評価が高いようです。

保護者アンケートでも「Monoxerをがんばってやっています」というお声を多く頂戴しています。一方で「タブレットばかり触って困っている」という意見もありますので、保護者の認識としては「積極的にどんどんMonoxerをやりなさい」という雰囲気ではまだないのかもしれないと感じています。今後はここを丁寧に保護者にお伝えしていきたいですね。

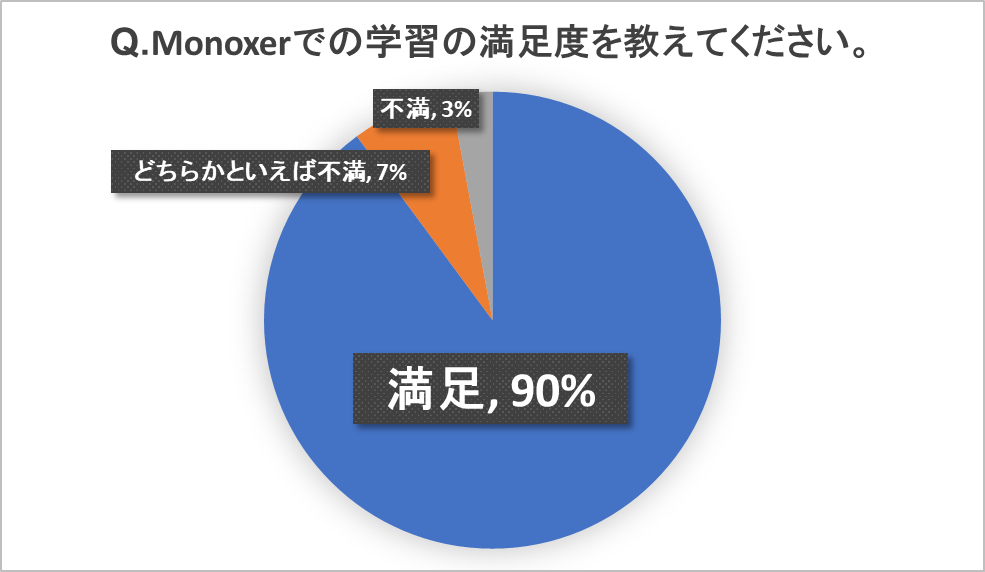

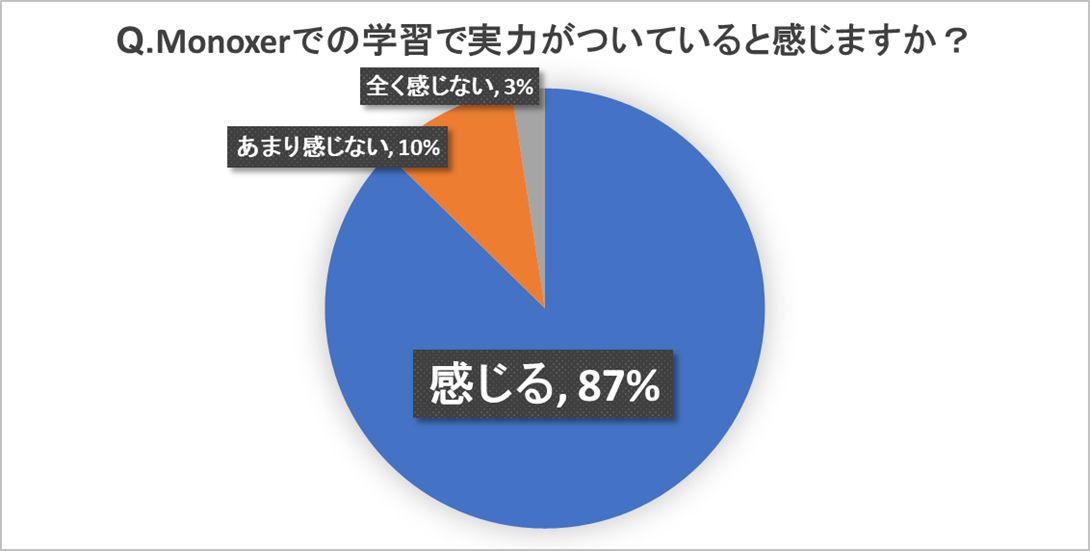

※参考画像:記憶コンテストの結果、模試の結果、生徒アンケートの声、保護者の声)

京進様の今後の展望

-最後に京進様の今後の展望についてお伺いをさせてください(Monoxer活用に関わらず)

-嶋田様

学習プロセスの可視化をはじめとする、これまでやりたくてもできなかったことにさらに積極的に取り組みたいと考えています。

良いツールがあれば塾は不要なのかというと、生徒の学習はそんなに単純ではありません。生徒のモチベーションを高め、切磋琢磨し合えるような環境をつくり学習のサポートをすることが塾の使命ですので、そのためにも引き続き、プロセスの可視化を進めていきたいですね。そしてその結果を職員、生徒や保護者に展開していくことが重要だと捉えています。

-森岡様

18歳人口はここから5年ほど横ばいに推移しますが、2030年からは崖のように右肩下がりで減っていくことがわかっています。学習塾はここからの5年で肉体改造をして、これまでのやり方に固執せずアップデートしていかないと生き残れないという危機感があります。データを蓄積するだけに終わらず、分析して次の展開に活用したいです。具体的には、今、Monoxerを使って3年間学習した生徒が巣立っていくタイミングですので、その生徒たちの学習評価を行いたいです。そして、取り組み内容や結果をご家庭や保護者へフィードバックしたいと考えています。