【ロングインタビュー】京進 中学・高校受験部様 活用事例 前編:『学習プロセスの可視化、データを起点とした職員・生徒の巻き込み』

🏫 お客様情報 関西圏、愛知県を中心に集団・個別指導を提供している学習塾。中学~大学受験を目標にした集団指導、個別指導形式の指導を提供しつつ、教育を軸に語学、保育・介護等、人の一生に寄り添う事業を複数展開。中学・高校受験部様においては中学・高校受験を目標とする生徒様をお預かりされている。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: ◦家庭で学習するコンテンツに加え、授業でMonoxerの小テストを実施し、Monoxerに触れる時間を意図的に創出 ◦全校の実施状況を教務部で管理し、エリア・ブロック単位で定量化 ◦学習状況と効果を分析し、フィードバック ◦職員向け研修の教材をMonoxer上で配信し職員におけるMonoxerの理解を促す ◦職員に対して研修を複数回実施 ◦年2回の塾内テストにMonoxerを活用。Monoxerで学習し、テストを実施するサイクルを仕組みとして落とし込む ◦データ分析を推進し、現場がMonoxerの活用に納得して取り組むための情報を提供 効果: |

▼今回お話を伺った方

- 田川様(教務部 中学・高校受験教務課) (写真 左)

- 石田様(教務部 中学・高校受験教務課) (写真 中央左)

- 森岡様(執行役員 教務部 部長) (写真 中央右)

- 嶋田様(教務部 中学・高校受験教務課 課長)(写真 右)

目次[非表示]

- ・「ひとりひとりを大切に」をテーマに、時代に適した学習指導方法を追求し続ける

- ・記憶定着の効率化、成績向上を実現するためにMonoxerを導入

- ・生徒・職員の動機に着目し、様々なアプローチで組織浸透に取り組む

- ・現場浸透のポイント① 目標数値の設定・管理体制の段階的な構築小テストを活用してアクティブ率を向上 & エリア・ブロック単位でも定量化

- ・現場浸透のポイント② データドリブンな学習タスクの分量調整と配信生徒が学習しやすい最適なタスク配信のやり方を研究

- ・現場浸透のポイント③ ”先生版タスク”の配信による職員の巻き込みの実現職員向けの学習教材をMonoxer上で配信し、Monoxerの理解を促す

- ・現場浸透のポイント④ 塾内テストのMonoxer化による生徒・職員の全体巻き込み塾内テスト = 記憶コンテストをMonoxerで実施

「ひとりひとりを大切に」をテーマに、時代に適した学習指導方法を追求し続ける

-本日はどうぞ宜しくお願いいたします。まずは京進様の歴史を簡単にお伺いできますでしょうか。

-森岡様

京進は1975年に個人塾からスタートして、来年で創業50周年を迎えます。学習塾事業に関しては、ICT活用に力を入れています。今は、学習のあり方そのものが大きく転換しているタイミングですので、新しいものをいち早く取り入れ、リテラシーを高めるというのが当社の大きな戦略です。

-ブランド全体で「リーチング」という手法を一つの強みとして提供されていらっしゃいますが、具体的な取り組みについて教えてください。

-嶋田様

リーチングは、京進オリジナルの目標を達成するための習慣化ツールです。生徒ひとりひとりの夢実現に向けて、自ら学ぶ力を育むことを目指しています。 塾という場所は勉強だけでなく生活態度などを学ぶ人間形成の場でもある、というのが当社の基本理念ですので、社会に出て自立することまでを考えた指導を大切にしています。同じような考え方の塾も増えてきましたが、当社では創業時から継続しており、従業員にもその思想は染み込んでいます。

(左:嶋田様、右:森岡様)

記憶定着の効率化、成績向上を実現するためにMonoxerを導入

-学力向上だけではなく、人間形成も重視されているということですが、その中でMonoxerをご導入いただいた背景を改めてお伺いさせてください。

-森岡様

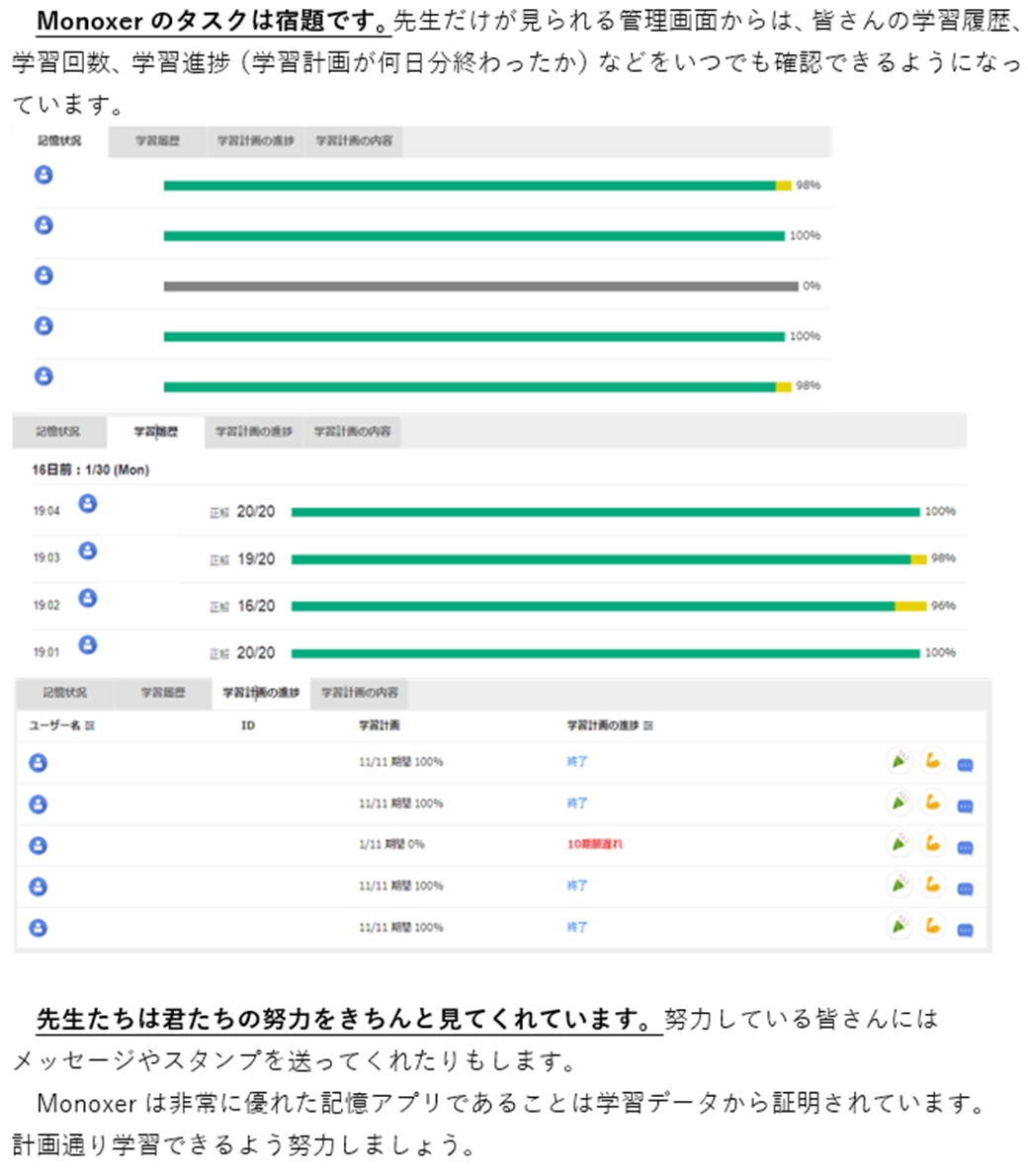

一番大きいのは、学習プロセスを可視化したかったことです。これまで生徒の学習状況、特に家庭での学習についてはブラックボックスとなっていました。テストで点数が取れていれば「がんばっていたんだね」ということはわかりますが、そこに至る経緯はわかりません。生徒の学習状況を把握する仕組みの必要性を感じていたところに、Monoxerがうまくはまりました。

生徒を積極的に褒める指導にも取り組んでいるのですが、生徒を褒めやすくなったという点でもMonoxerと相性が良かったと思います。点数という結果を褒めるのは簡単ですが、「毎日やってるね」「朝起きて学校へ行くまでにやってるね」という家庭学習の様子までMonoxerだと見えますので、生徒とコミュニケーションがすごく取りやすいです。

あとは挑戦マインドというか、いち早く新しいものを取り入れて成功事例をどこよりも早く作り上げていこうという考えはありました。やってみないとわからない部分が大きかったのですが、今ではやってよかったなと思っています。

※参考資料:生徒へのMonoxerの説明・コミュニケーションの一例。「しっかりとプロセスを見ているよ」ということを定期的にお伝えいただいている。

-導入時点で、既に中学・高校受験部様ではその他ICTツールも活用されていたと思いますが、Monoxerを追加導入または既存ツールを代替された決め手は何だったのでしょうか。

-森岡様

記憶に特化したツールである点ですね。記憶度という指標が画期的だと思いました。今まではテストの結果で生徒がどれくらい覚えていたのかがわかる状況でしたが、それよりも前のもっと上流の段階でどれだけ取り組んだのかがデータでわかる、定量化されているところが大きなポイントでした。

-導入後、予想外だった出来事はありましたか?

-嶋田様

特に記憶する学習は単調になりがちです。生徒は学習に飽きてしまうのではないかという不安がありましたが、導入してみると生徒が熱心に取り組んでくれたので驚きました。余計な要素がほとんどないシンプルな設計が没入感を高めているようです。

-森岡様

生徒は塾から提供されるものを信じて学習します。この前提には塾と生徒との信頼関係が不可欠です。関係が築けていないと、いくら良いツールがあったとしても機能しません。Monoxerに限らず他のツールも含めて、今うまく使いこなしているのは、職員と生徒との信頼関係が日頃から築けているということだと思います。

生徒・職員の動機に着目し、様々なアプローチで組織浸透に取り組む

-ICTツール導入自体は初めてではなかったと思いますが、現場の先生方も実際のご指導にはかなりこだわりがあったのではないかと思います。どのように浸透を図っていったのかをお伺いできますでしょうか。

💡 京進様における現場浸透のポイント |

現場浸透のポイント① 目標数値の設定・管理体制の段階的な構築

小テストを活用してアクティブ率を向上 & エリア・ブロック単位でも定量化

-石田様

ICTツール導入は初めてではありませんでしたが、Monoxer導入当初は不安も感じながら進めている状態でした。大学受験部で試験的に導入した際、生徒の利用頻度(アクティブ率)が想定より低かったことから、教務部内で検討会を開き、先行して導入した大学受験部の取り組みを参考に具体的な道筋を作って段階的に数値を追うことにしました。

まずはアクティブ率の目標を設定しました。従来の紙のテストをMonoxerの小テスト機能に置き換えることで生徒の学習ルーティンをMonoxerに移行するようにしました。

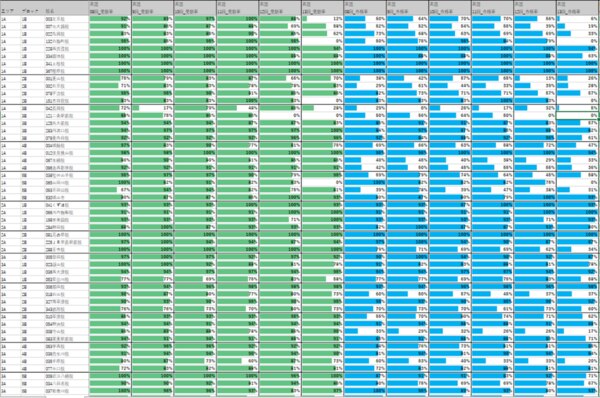

次は学習計画の進捗率についても目標数値を立てました。ところがこれがなかなか上手く上がらない。原因も明確ではなかったのですが、まずは社内で利用状況を可視化して共有することを考えました。Monoxerの活用状況に関する週次レポートの作成を開始したのがこの時期です。初年度の特に前半は、進捗率が上がらず試行錯誤しましたね。

(左:石田様、右:田川様)

- 初年度の後半についても、お取り組みを教えてください。

-石田様

生徒の学習タスクが思うように進まないことに対して、まずは直接生徒の意見を徹底的に聞くことにしました。併行して学習タスクの進捗率の高い教室、低い教室を中心に個別に聞き取りに行くなど、各教室の実態把握に注力しました。

指導現場では目の前の生徒から得られる情報は多いのですが、他校の成功事例、失敗事例を知る機会は多くありません。こういった情報を社内で素早く共有できるのが広い地域で展開している当社の強みです。他校、他ブロックの事例や数値を目にすることで、能動的な責任感も生まれたのではないかと思っています。

※参考資料:小テストと学習計画の進捗状況のレポート。エリア・ブロックの粒度でも集計しており、エリア・ブロック責任者へ結果をFBしている

現場浸透のポイント② データドリブンな学習タスクの分量調整と配信

生徒が学習しやすい最適なタスク配信のやり方を研究

-田川様

詳細まで分析した結果、生徒が1つのタスクを学習する回数が多かったということがわかりました。紙での記憶学習に必要な学習回数をそのままMonoxerに移行するとバランスが悪くなることがわかったのもこの時です。2年目はそれを踏まえて、1日の学習量を減らすカリキュラムに変更しました。生徒が取り組める学習量と記憶に必要な学習回数のバランスを考えて、学習計画の繰り返し回数を一部で調整しています。

現場浸透のポイント③ ”先生版タスク”の配信による職員の巻き込みの実現

職員向けの学習教材をMonoxer上で配信し、Monoxerの理解を促す

-石田様

職員が管理画面を理解するための研修を実施し、毎日のミーティング後にMonoxer管理画面を開き、生徒の学習状態を確認する取り組みを行っています。それだけではなく、職員自身がMonoxerを使ってみる施策も併行して実施しました。

具体的には社内研修用の資料「先生版これだけはおぼえよう」というコンテンツをMonoxerで配信して、地域の入試制度、入試情報などを覚えてもらっています。先生側が生徒目線に立ってリテラシーを高めていくという取り組みですね。全員が生徒と同じように最新の情報を学び、もちろん全員が合格しています。当初はログイン方法がわからないという先生からの問い合わせもいくつかありましたが、今ではそのような問い合わせは全くありません。

※参考資料:2023年度に実施いただいた「先生版これだけはおぼえよう」の一例。生徒と似通ったエントリ量や学習期間になるように調整いただいて、研修の最終日には小テスト機能を用いての知識の定着も実施。

Book

小テスト(試験)

現場浸透のポイント④ 塾内テストのMonoxer化による生徒・職員の全体巻き込み

塾内テスト = 記憶コンテストをMonoxerで実施

-田川様

京進には「記憶コンテスト*」という創業当初から続く学習イベントがあるのですが、記憶コンテストも今はMonoxerでの実施となりました。満点を取ると表彰されますので、元々生徒のモチベーションは高いのですが、そこに加えてMonoxerで効果的な学習方法を提供できました。

昨年度の難関校合格者の記憶コンテストの得点、学習履歴を分析したのですが、明確な相関があることもわかりました。記憶コンテストに向けて学習をし、一定以上の得点を取ると志望校合格に大きく近づきます。これも生徒に伝えて、より高いモチベーションで学習を進めてほしいと思います。

*京進様で行われる暗記大会。対象としては英単語・漢字・理社の用語など。