まんてん個別様 活用事例 運用は変えずに、無駄を省く!創業8年で20教室を開校する個別指導塾がMonoxerで挑む、サービス向上と働きやすさの両立

🏫 お客様情報 兵庫県下に20教室展開する、個別指導塾。金銭的な理由で塾通いをあきらめてほしくないという思いから、2教科の授業料で5教科の個別指導が受けられる、独自の教育サービスを展開。創業8年で20教室を開校。Monoxerは全教室で導入。 ▼Monoxer活用シーン/科目 学年: 中学生(一部高校生も利用) |

📈 活用サマリ 導入目的: 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: ・ 印刷業務が不要となったことで、講師の負担が大幅に軽減。新たに生まれた時間で、本質的な教育にかける時間を増やすことができた。 |

▼今回お話を伺った方

神道 憲太 様

バックオフィス作業全般をご担当(システム、経理、人事、総務、労務、財務など)。2024年3月末までは教室長業務をご担当。お仕事で大切にされていることは、スピード、目標設定、期限設定。

以前は暇があれば読書・ドライブ・釣りでしたが、お子様が生まれてからは子育て一本になったとのことです。

目次[非表示]

【導入目的】講師の働き方を改善して、本質的な教育の時間を増やしたい

−本日はどうぞよろしくお願いいたします。まず、Monoxerを導入された目的を教えてください。

−神道様

講師の負担軽減と、英単語テストの得点に伸び悩む生徒の学力向上が目的でした。

もともとは、紙で英単語テストを実施していたので、講師は授業前に印刷を行っていました。しかし、生徒の数が増えてくると、コピー機の前に列ができるようになったり、休憩時間が終わってもまだ印刷する姿が見られるようになりました。私たちの本質的な仕事は、子どもと向き合うことです。そのため、印刷業務のような作業に時間を取られることを非生産的だなと感じていました。

また、学習指導要領の改定があり、中学生の覚えなければいけない英単語の数が増えたこと、単語の覚え方がわからない生徒の得点が伸び悩むなど、いくつかの問題意識があったため、それらを解消する新しいツールを探していました。

そのときMonoxerのサービスを知り、実験的にまず1教室で導入を行いました。そこで手応えを感じたので、その後全教室でMonoxerを導入しています。

−御校は、5年という短い期間で20教室を開校されていますが、スピード感を持って事業展開されるときに意識されていることはありますか?

−神道様

生徒の本質的な教育の時間を増やすためにも、「社員の働き方を改善したい」という考えが前提にあります。教育業界は長時間労働化しやすいので、事務作業の時間を圧縮すること、そして働く側の負荷を軽くすることを意識しています。

事務作業に追われていると、社員から講師への指示が不足してしまったり、生徒が質問に来てくれても「ごめん、ちょっと今無理やねん」と言わざるを得なかったり。働く側にこころの余裕が必要だなと、自分の経験からも感じています。

もしかすると、私自身システムエンジニアとしてのキャリアがあるので、仕組み化や効率化に興味があるということも影響しているかもしれません。生徒の成績向上や志望校合格にしっかりと取り組むことはもちろんですが、本質的な教育のための仕組みづくりにも注力しています。

【効果実感】「取り組んだことが結果につながった」英語が苦手な生徒が自信を持つきっかけに

−Monoxer導入後、講師や社員の方に変化はありましたか?

−神道様

当初の狙い通り、印刷の必要がなくなったことで授業開始がスムーズになりました。

これまでは、授業開始時にちゃんと覚えてきたかどうかを測定するために紙の英単語テストを実施していました。ですので印刷が間に合わないときは社員がフォローすることもありました。

現在はMonoxerのタスクを全てやり切っていればほぼ確実に暗記できていると捉えて紙のテストを廃止したので、そういった業務を削減することができました。

それから通常の英単語テストとは別に、定期テスト対策用の英単語テストがあるのですが、その印刷に毎回2〜3時間かかっていた時間がゼロになりました。これは年間を通して考えると、本当にかなりの時間を削減できていると思います。

今となっては講師も社員も慣れてしまい、すっかり当たり前になっていますが「毎回印刷していたころに戻りたいか?」と聞いたら、間違いなく「戻りたくない」と言うと思いますね。

−Monoxer導入後、生徒様の変化はありましたか?

−神道様

定期テスト対策用の英単語テストで、100問中98点を取った生徒がいました。

この生徒は学校の定期テストの得点だと、いつも30〜40点くらいです。英語を得意科目だと思っていなかったと思うのですが、Monoxerにとても真面目に取り組んだ結果、すごい点数を取ることができました。

もちろんこれは塾でのテストなので、必ずしも次の定期テストで高得点が取れるわけではありません。でも、本人にとって小さな成功体験を作ることができたなと感じています。「取り組んだことが結果につながった」と、自信を持つきっかけになったら嬉しいですね。

その他の変化としては、紙のテストのときには、宿題忘れにも関わらず居残りをせずに帰ってしまう生徒がいたのですが、今では居残りするようになりました。これは、Monoxerを使うことで、やっている・やってないが画面上ではっきりと見えるようになり、生徒の「宿題はやらなければならないものだ」という意識を強められたように思います。

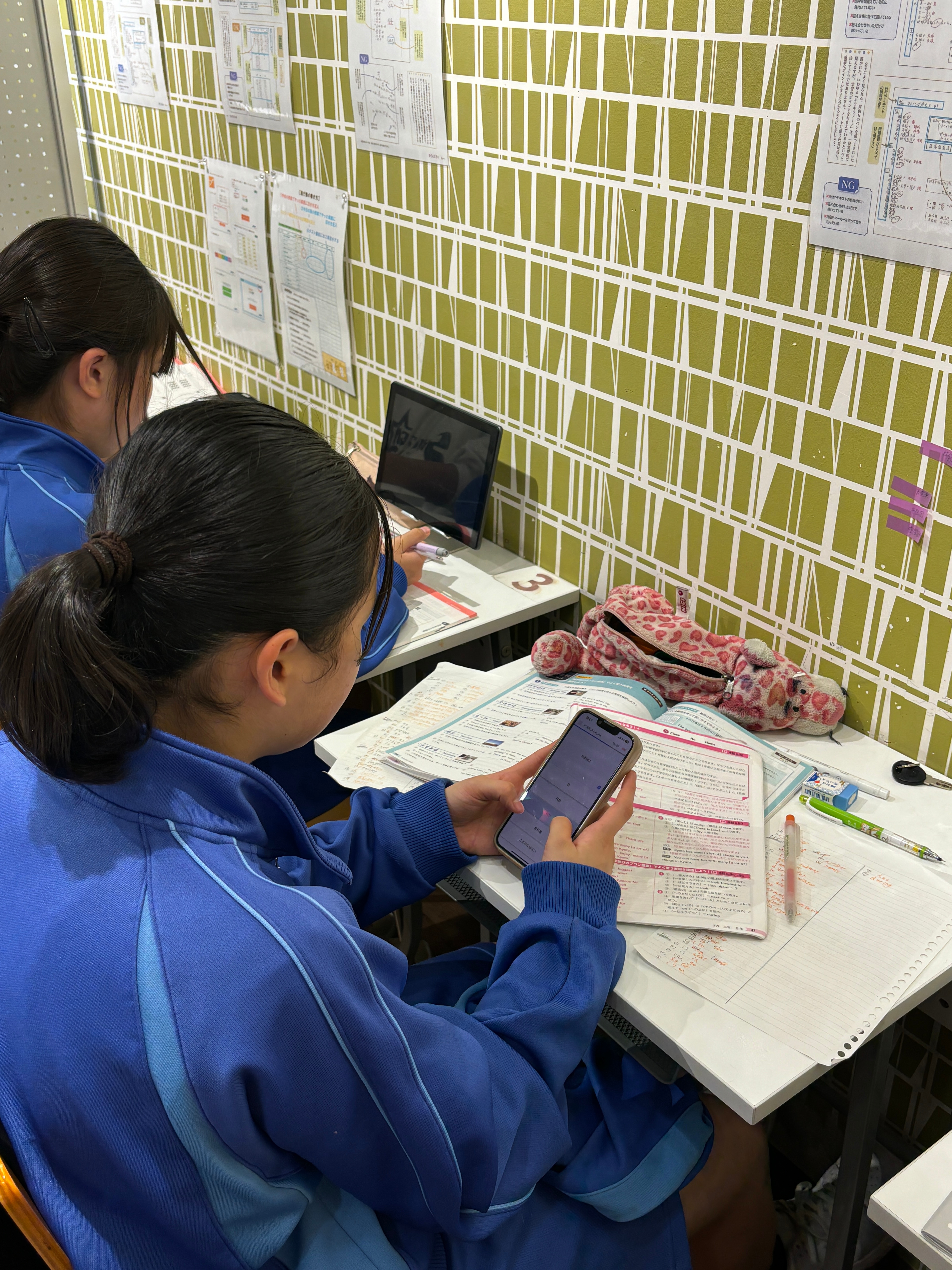

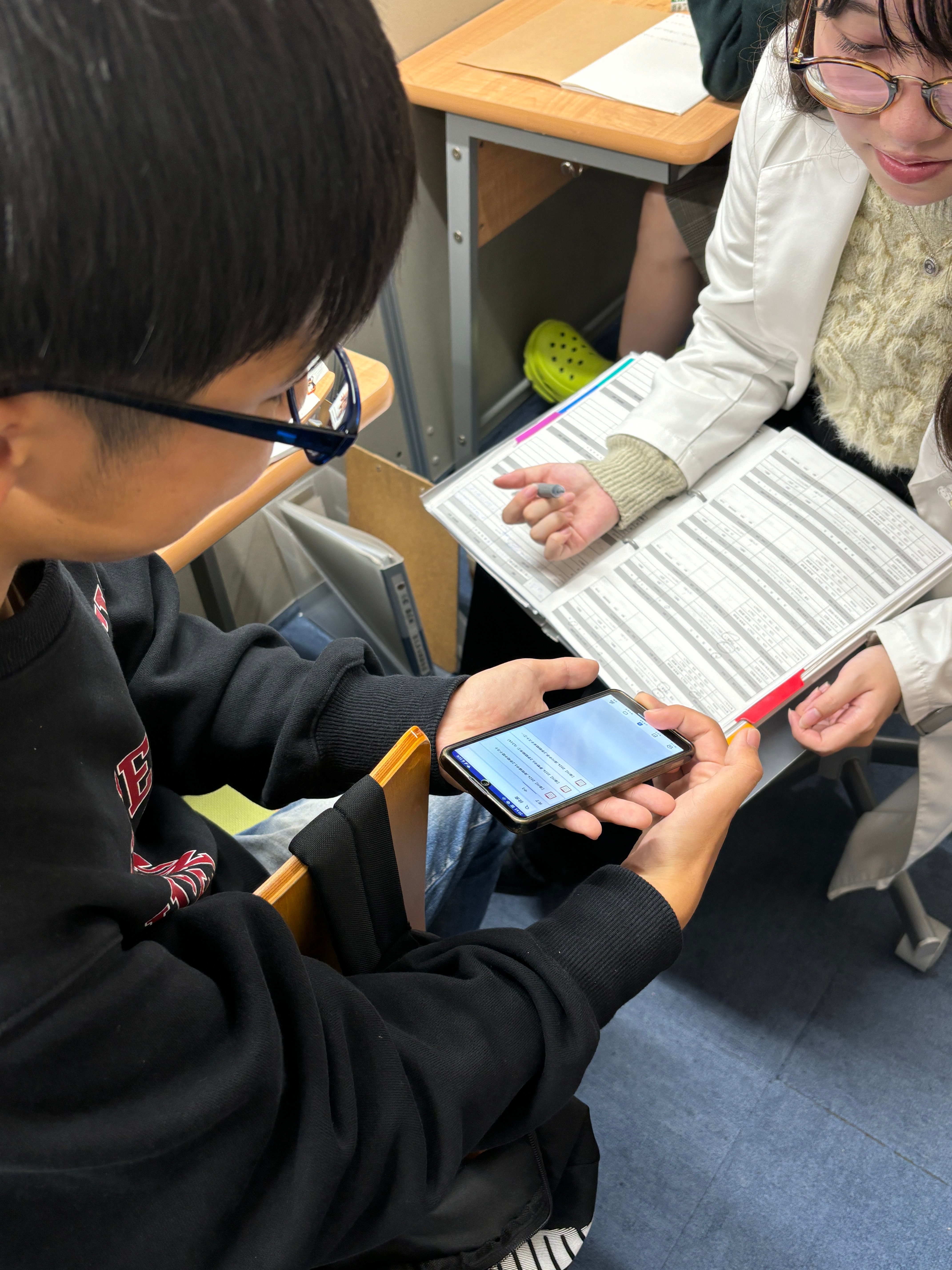

これまで紙のテストではまったく勉強してこなかった生徒たちが、「一緒にやろう」と居残りメンバーで集まって、楽しそうにMonoxerの選択問題に取り組んでいるのを見たときには、大きな変化だなと思いました。これまでに何度声かけをしてもやらなかったのに、スマホやタブレットを使うことで少しでもやってくれるのであれば、Monoxerを使う意味はあると思います。

アプリで学習している様子

【活用方針】授業の予習として英単語を学習

−具体的に、塾のどのような場面でMonoxerをご活用されていますか?

−神道様

次回授業で取り扱う英単語を、タスクとして配信しています。

塾で利用している教材の内容に準拠したBookを自作しています。次回の授業で扱う予定の2単元分を毎回宿題として出しているので、1Bookがだいたい50エントリーくらいになります。標準的な生徒であれば、1日15分取り組めば終わる分量です。そして、当日の授業冒頭で講師が宿題チェックを行い、やっていなければ居残りをしてMonoxerに取り組むという流れです。

単語を予習させている理由は、あらかじめ単語を「読んで書ける状態」にしておくことで、当日の授業内容をより定着させることを狙っているからです。授業をしていて「先生、この単語って何ですか?」と聞かれることがあるのですが、私としても「◯◯という意味だよ」という回答しかできません。これが、関係代名詞の質問であれば授業をする意味があるのですが、単語の意味を教えるだけの授業は本質的ではないように感じます。

また兵庫県の受験英語は長文問題がほとんどです。語彙力がないと正解が選べないので、得点を上げるためにも英単語学習は重要だと考えています。

💡 活用ポイントのまとめ |

【活用ポイント①】本部・教室長・講師で明確に役割分担した上で、生徒個別に対応

−Monoxer管理者様の役割分担は、どのようにされているのでしょうか?

−神道様

本部、教室長、講師のそれぞれに役割があります。

Bookの作成や学習計画の作成、タスクの配信は本部が担当しています。教室長は教室内での活用全体を管理し、生徒が宿題をやっているかどうかの確認は授業を担当する講師の役割です。

また、生徒によって「実学年よりも前の内容について学習が必要」であったり、「過去形と過去分詞だけわかっていない」というような学力レベルの差があります。地域や教室によって必要な学習内容が異なる場合があるため、それぞれのレベルに合わせたタスクの配信については、各教室長が対応しています。

−生徒様の居残り対応は、講師の方が担当されていますか?

−神道様

いいえ、教室長が行っています。講師にお願いしているのは、Monoxerの宿題をチェックすること、宿題忘れの生徒の名前をホワイトボードに書くこと、その日に残れない生徒とは次の日塾へ来る約束をしてもらうことまでです。

私は、宿題ができていないことを子どものせいにしてはいけないと思っています。私たちは塾として管理責任がありますので、もし対象の生徒が帰宅してしまったらすぐに連絡を入れますし、保護者との面談では日ごろ生徒の様子を伝える責務があります。

宿題ができているのか、できていなければしっかり管理して最後までやり切らせることが社員の仕事だという思いもあり、居残り対応は教室長が行っています。

講師向け操作マニュアル

💡 活用ポイントのまとめ ✓本部、教室長、講師の三者でMonoxer管理者の役割を分担 ✓共通タスクは本部から、特殊タスクは教室長から配信 ✓居残り対応は社員が行い、生徒に最後までやり切らせる |

【活用ポイント②】 大切なのは生徒に「やらない」という選択肢を作らないこと

−Monoxerの利用に関して、生徒様にどのようなお声がけをされていますか?

−神道様

WEB管理画面で進捗がわかるので、きちんと取り組んでいる生徒には「ちゃんとやってるやん」と直接声をかけたり、逆にやっていない生徒には「わかってるな?」と少しプレッシャーをかけたりしています。

Monoxerをやりたがらない生徒も中にはいるのですが、その子には選ばせるようにしています。「Monoxerがどうしても嫌なら、紙のテストに戻すこともできる。でも、紙のテストでは合格ラインが8割に上がる。もし8割を下回ればまたMonoxerに戻すけど、どうする?」と話をしています。実際に紙を選ぶ生徒もいるのですが、基準を下回るとまたMonoxerに戻ってきますね。

目的はテストの合格点を超えることなので、Monoxerを使ってもいいですし、紙を使っても構わないと個人的に思っています。大切なのは「やらない」という選択肢を作らないことです。

−生徒様の進捗を確認するときは、WEB管理画面のどの画面をご覧になっていますか?

−神道様

タスクを配信する画面から「タスクごとの学習計画の進捗」を見ています。

また弊社では講師が授業中に生徒の宿題を管理する紙ファイルがあり、そこにMonoxerのチェック欄も設けています。面談が続く時期などで社員がWEB管理画面をまったく見られない日もありますが、そのチェックさえ忘れずにしてくれれば宿題管理が成り立つ運用にもなっています。

アプリで学習状況を確認している様子

💡 活用ポイントのまとめ ✓Monoxerの進捗に応じて、直接生徒へ声かけを実施 ✓Monoxerをやりたがらない生徒には、紙のテストの選択肢も用意 ✓社員が管理画面を見られないときでも、成り立つ運用を策定 |

【活用ポイント③】 Monoxerを導入しても、講師のやることが変わらない運用設計

−Monoxerを組織浸透させるために行っている施策はありますか?

−神道様

社員の評価査定の項目に、Monoxerのアクティブ率(1週間のうちに、何割の生徒が学習しているか)の指標を入れています。

あとは、毎月行われる全体会議で、参加する教室長に向けて週間アクティブ率の一覧を報告しています。およそ8割の教室が目標値を達成していると、アクティブ率の低い教室に焦りが生まれますので、そういった空気感づくりを意識しています。

−アクティブ率を活用指標にされた背景を教えていただけますでしょうか?

−神道様

本質的には、記憶度や学習計画の進捗率を指標としたいところなのですが、まずは全教室で使ってもらうこと、それを社員だけではなく講師にも認識してもらうことをファーストステップとして、最初にアクティブ率を指標にしたという意図があります。

試行錯誤の結果、現在では約8割の教室でアクティブ率6~7割に高めることができているので、今年の下期では、記憶度や学習進捗といったより本質的な指標に挑戦していきたいと思っています。

−Monoxerのアクティブ率を高めるための苦労はありましたか?

−神道様

Monoxerを1教室で試験的に導入した当時、週間アクティブ率は8割を超えていました。なので、他教室に展開しても同じくらいの数値が出るだろうと思っていたのですが、今年いざ全教室へ展開してみると、使えている教室と使えていない教室がはっきりと分かれる結果になり、何が違うのか?と不思議に思うことがありました。

理由として、最後やり切らせるまで生徒を追いかけられていないこともあると思うのですが、その他、スマホがないご家庭の生徒や、紙の方が勉強しやすいという生徒がおり、Monoxerと紙のテストが共存したことで、現場の講師が混乱したということもあっただろうと考えています。

現在は先ほど述べたような宿題管理ファイルがあるので、そこにMonoxer利用者はシールを貼るなどアナログの手法を合わせることで、運用が軌道に乗ってきています。

−振り返って、先行導入された1教室でMonoxerの導入がうまくいった要因は何だったと思われますか?

−神道様

講師のやることが変わらない運用設計をしたこと、これに尽きるかなと思います。

宿題の出し方も、ホワイトボードに書く内容も、テストをするタイミングも、Monoxer導入前後で何も変えないという運用を意識しました。Monoxerだけ特殊な運用をしていたら、おそらくうまくいっていなかったと思いますね。

−次に全教室へ展開するうえで意識されたポイントはありますか?

−神道様

先行導入した1教室の運用の型をしっかりと固めて、それを全教室でも適用することを意識しました。

その上で、マニュアルや説明会でしっかりと各教室の教室長、講師に運用を周知したうえで活用開始をしていきました。ただしマニュアルをしっかり読み込んでやってくれる社員は一部なので、必要な操作は動画でまとめて提供しましたね。

講師向けの操作説明動画(スクリーンショット)

💡 活用ポイントのまとめ ✓社員の人事評価査定にMonoxerの週間アクティブ率を追加 ✓毎月の全体会議で、各教室の週間アクティブ率を報告 ✓Monoxerになっても、講師のやることが変わらない運用を設計 |

今後の展望

−最後になりますが、まんてん個別様の今後の展望について教えてください。

−神道様

私たちの塾が「社会のインフラでありたい」という思いは、これからも変わらないですね。

電気ガス水道のようにみんなが使うことができて、でもそれほど値段は高くない。塾に通うことが特別ではなく、普通になる。自宅の近くにまんてん個別があって安心して通える、これからもそんな存在でありたいです。

2016年の開校以来、20教室を開くことを目標として取り組み、実際に目標を達成することができました。その反面、短期間に教室数が増えたことで、社員のスキルにばらつきが出るなど、これまでにはなかった課題も見えるようになりました。今年や来年には、そういったスキルのばらつきを平準化したり、組織の基礎固めとなる取り組みをやっていきたいと思っています。

そして、そのあとには兵庫県No.1を目指して2030年までに60教室を開くという新しい目標に向かって進んでいきます。都市部以外のエリアにも進出することになりますが、講師の採用が難しいエリアも多いので講師がいなくても回る仕組みが必要になります。

今年たつの市でも教室を開講しましたが、教室長一人で回せています。今後採用においても、学力でなくコミュニケーション能力を重視していくことになると思います。MonoxerをはじめとするICTツールをうまく使いこなして、社員が行う仕事を「人間にしかできない仕事」にもっと絞りながら、新しい教育サービスの提供に挑んでいきたいです。