習学ゼミ様 活用事例 「英検®合格率を大きく向上!受験から逆算したMonoxerカリキュラムマネジメント」

🏫 お客様情報 習学ゼミは、北関東・東北で14教室を展開する総合学習塾。日々の学力向上による上位高校や国公立大学への進学はもちろん、英検の準会場に認定されるなど資格の取得にも力を入れている。 ▼Monoxer活用シーン/科目 |

📈 活用サマリ 導入目的: ・教室や個人の志向・やり方に左右されない全社での統一的な取り組みを図るため 目的の実現における課題: 取り組み: 効果: |

▼今回お話を伺った方

新山 恭孝様

習学ゼミの代表として会社全体の運営及び各現場の管理を行っており、社会で活躍できる人材を育てること、教育を通じて地域に貢献すること、そして地域と連携した学習指導以外の取り組みを大切にされています。

目次[非表示]

【導入目的】英語の学力向上に欠かすことのできない「語彙」をより効率的に習得するため

‐習学ゼミに在籍している生徒様の特徴や、塾の教育理念・方針についてお聞かせください。

‐新山様

習学ゼミには幼児から高校生まで在籍していますが、特に高校生が多く、在籍数の約5割を占めています。生徒の多くが大学進学を目指しており、中長期的な進路指導と受験指導を強みとしています。また、入塾時の面談、入塾後の定期面談を大切にしており、生徒の現状や目標をしっかりと把握した上で、適切なコースや学習計画、具体的な学習方法を提案しています。1人当たりの通塾年数が長く、塾生の多くが小学生から通っていることも大きな特徴だと思います。

‐面談を重視されている理由は何でしょうか?

‐新山様

面談は、生徒一人ひとりの目標を明確にし、その達成に向けた具体的な学習プランを設定するために非常に重要な場面です。我々は、生徒・保護者との「距離感」を大切にし、信頼関係を築くことを第一に考えています。そのため、まずしっかりとコミュニケーションを取ることが不可欠です。

例えば、「この大学に行きたい」という目標がある場合、その目標が現実的かどうか、現時点での学力からどれくらいの努力が必要かを具体的にお伝えします。現実的な目標設定をすることで、無理のない形で学習を進めるサポートができると考えています。仮に、目標達成に必要な勉強量が多ければそれに応じたカリキュラムを調整し、逆に目標が高すぎる場合は見直しの提案をすることもあります。

面談では、生徒のやる気や学習姿勢も確認します。しっかりとした目標があり、それに向けた体制が整っていれば、必要な勉強量も明確になります。もし目標に対する勉強量をこなせていない場合は、その時点で目標や学習方法の再評価が必要です。そのため、面談時には欠かせないテスト毎の成績確認と管理を会社全体で徹底して行っています。

面談後も、定期的に進捗状況を保護者と共有し、共に目標に向かって進む感覚を大事にしています。生徒が目標に向かってしっかりと努力できているか、必要に応じて学習方法や目標の見直しを提案することもあり、継続的なサポートを心がけています。

‐Monoxer導入のきっかけを教えてください。

‐新山様

ICTを活用した効率的な学習方法を模索していた2021年頃に、Monoxerの担当者の方からご連絡いただいたのがきっかけです。

決め手としてはMonoxerが語彙学習に非常に使えると感じた点でした。これまでも、英単語を覚えるためのさまざまな教材や方法を試してきましたが、どれも効果が安定していないという問題がありました。Monoxerは、生徒一人ひとりの記憶度をリアルタイムで把握でき、効率的に学習を進められる点が魅力的でした。また、管理画面を通じて各生徒の進捗を可視化できるため、講師ごとの指導のばらつきを解消しやすいというメリットもありました。

‐実際にMonoxerを導入して、どのような効果を感じられましたか。

‐新山様

導入初期につまずくとその後も継続できないと考え、スタートダッシュにはこだわりました。最初にしっかりオペレーションを確立し、従業員へ活用の方向を示した上で生徒へ展開しています。そのおかげか最初から講師も生徒も高い意欲で取り組んでもらえたと思います。

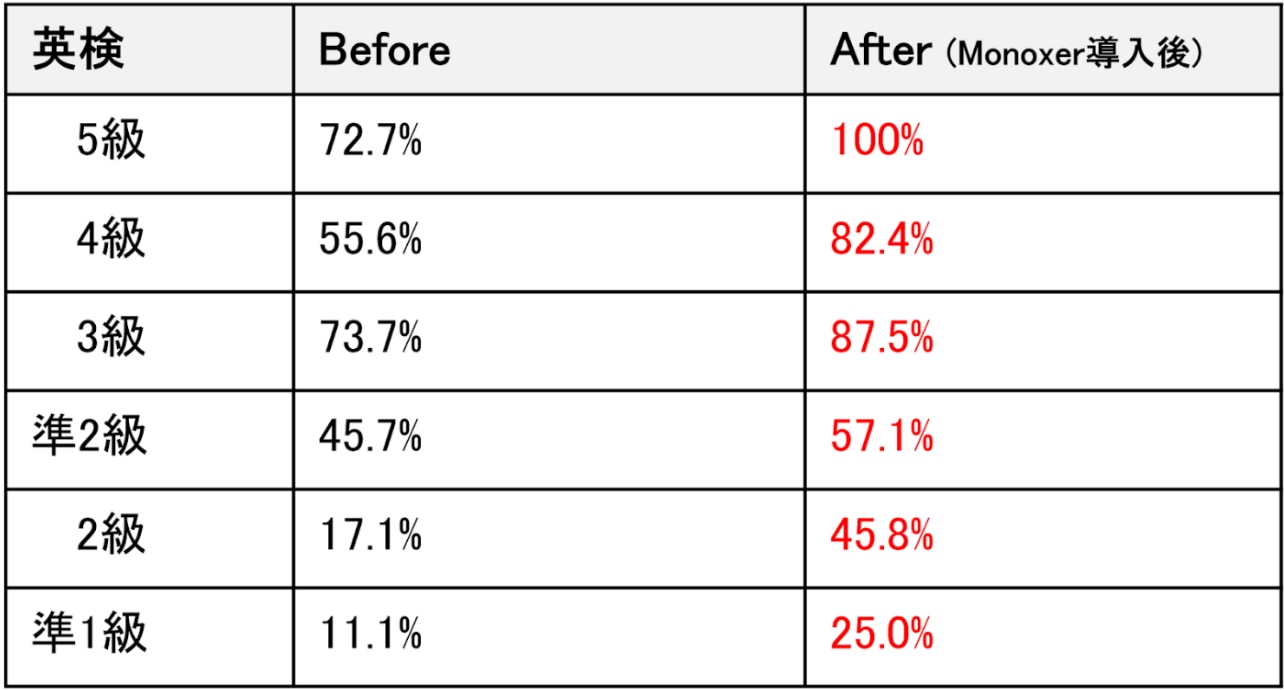

結果として、英検®の合格率を大きく上げることができました。塾として設定している学年毎の英検の取得目標も達成することができています。特に、効果を実感しているのは高2で準1級、中2で2級が大きく増えたことです。

Monoxer導入前後の英検®合格率の変化 ※After = 2023年度第2回(10月)の結果

‐本当に素晴らしい成果だと思います。Monoxerは英検®対策としてどのような点で効果があったと感じられていますか。

‐新山様

単語や空所補充をMonoxerで実施することで英検®対策としてはしっかり効果はあると感じています。ただ、語彙だけやっていても当然合格できないので、各級毎に合格するために必要なことを深く研究して、Monoxerやそれ以外の学習方法も含めたカリキュラムを組んでいます。

また、レベルに応じて各級の取得目標時期を明確にしながら、大学受験に必要な英語力の向上に繋げられるようにしています。実際、英検®2級や準1級を早い段階で取得できたことで、大学受験本番でも成果を出すことができていると思います。

【活用方針】英検®合格に向けて逆算されたカリキュラムマネジメント

‐英検®に対するMonoxerの活用方針や年間スケジュールに関してお聞かせください。

‐新山様

小学5年生から高校3年生に対して目標の英検合格級を取得するために、受験日から逆算した独自のMonoxerカリキュラムを設計し、計画的な知識の習得を目指しています。小5-小6が3級・4級・5級、高1が準2級・2級・準1級、高2が2級・準1級、高3が2級・準1級・1級といった目安になります。

コンテンツはモノグサマーケットの「英検® でる順パス単」シリーズを利用していて、基本的には家庭学習で進めています。タスクは全教室で統一したものを目標やレベルに合わせて学習計画を設定して配信しています。

Monoxerを活用した語彙の習得、個別指導や英検®対策講座での文法・読解対策、そして最終的には過去問演習でアウトプットさせるまでを一連の対策パッケージとしています。

‐配信するタスクについて、意識されている点はありますでしょうか。

‐新山様

英検®の受験時期に合わせて、何のタスクを配信するかを調整しています。優先的に取り組ませるのはやはり単語です。特にでる度A・Bまでは確実に定着させたいと考えています。それが一通り終われば出る度Cまで網羅的に学習させながら、状況により、でる度A・Bを再度学習させたり、問題形式を変えて空所補充などを学習してもらうようにしています。

また、学習量に関しては、学習計画の1期間あたりのエントリ数が20を超えないようにしています。

エントリ数が20を超えてくると、1期間の進捗率が100%になるまで2,30分以上を要してしまうので、生徒の負荷が高いように感じます。そのため15分程度で100%になる量を意識して調整しています。

英検®準2級を受験する場合の推奨タスク表 ※()は学習計画1期間あたりのエントリ数

‐他にMonoxerを活用する方針に工夫されたり、変更点を加えたりしてる部分はありますか。

‐新山様

導入当初は、全ての生徒に積極的に利用してもらうためにアクティブ率を重視しました。その後、取り組んだ結果としての目に見える成果を出すために、学習回数や取り組ませるタスクへの着目、記憶の定着のための小テストの実施へシフトしています。2年目からは、よりやる気を持って取り組んでいる生徒を今まで以上に伸ばすことを考えて実施できたことが良かったと考えています。

💡 活用ポイントのまとめ |

【活用のポイント① 】「Monoxerチーム」が中心となり、各教室への浸透を推進

‐Monoxerを推進する上での管理者の役割分担について教えてください。

‐新山様

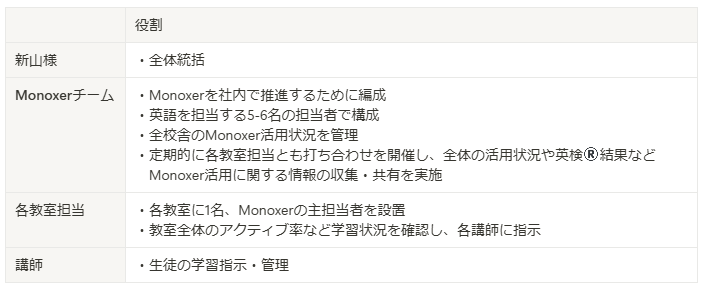

Monoxerを活用するために編成した「Monoxerチーム」が中心となり、生徒を指導できる体制を作っています。私をトップに、英語を担当する5-6名の担当者によるMonoxerチーム、そして各教室ごとの担当者、そして生徒を直接指導する講師という体制です。

Monoxerの使い方はもちろんのこと、各教室でどのように利用されているかなどの情報共有もMonoxerチームを中心に実施しています。各生徒の進捗管理や定着状況の把握は教室の担当者が対応し、それぞれ状況をMonoxerチームへと報告・共有できる状態を整えることで、塾全体でMonoxerを活用するようにしています。

‐Monoxerチームを作ろうと思った背景を伺えますでしょうか。

‐新山様

Monoxerを組織的に管理するということが大きな理由です。何かのツールを導入しても、各教室で使い方にばらつきが出ることは予想できました。これを可能な限り軽減し、統一感を持たせるために、トップダウンだけではなく中間レイヤーとなるMonoxerチームを設けています。

‐社内でMonoxerに関する情報共有はどれくらいの頻度で実施されているのでしょうか?

‐新山様

状況にはよるもののおおむね週に1回、あるいは臨時的に集まり、活用状況や問題点についてコミュニケーションを取れるようにしています。Monoxerだけのアジェンダで1時間程度取っています。各教室の情報は各担当者が把握しているため、Monoxerチームへ報告してもらい、状況を把握したりチームから対応を指導したりもしています。

Monoxer推進体制の役割

‐すべての連絡をチーム経由でこなしているのでしょうか。

‐新山様

チーム経由で連絡するだけではなく、私が直接教室長へ連絡し、状況の改善を指導することもあります。ただ、基本的にはアクティブ率などを確認し、10日間や1週間やっていない生徒が見つかれば、各教室の担当者から随時、指導してもらうようにしています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓Monoxerチームの構築による組織的な管理 ✓Monoxerチームと各教室担当で都度情報共有を行い、活用を改善 |

【活用のポイント②】 教室間の密な連携がMonoxer導入プロジェクト成功の鍵

【導入1年目】教室間で密に連携して、週間アクティブ率の向上を目指す

‐現在それぞれの教室でMonoxerを導入いただいておりますが、Monoxerの導入はスムーズだったのでしょうか?

‐新山様

比較的スムーズに進んだと思っています。Monoxerに限らず、何か会社で旗を上げたときに、全員でそこへ向かう文化が組織に浸透しているかどうかが重要だと思います。今回、Monoxerの導入だから一生懸命進めたということはなく、どのようなことに対しても、全員でそこへ向かう体制があることが大切ではないでしょうか。

また、Monoxerに限らずICT系のシステムを導入しているため、ある程度ITリテラシーを持っていないと当社では活躍できない部分があります。年齢層に関わらず全社員が一生懸命に取り組んでくれました。

‐組織へ浸透させる際に、工夫した点などありますでしょうか?

‐新山様

教室長が集まるコミュニケーションの場を定期的に設けたことです。教室がいろいろな県をまたがって存在するため、オンラインミーティングで積極的にコミュニケーションを取ってもらっています。Monoxerに限らず様々なジャンルのミーティングが頻繁に実施されています。そのため、Monoxerの導入のように新しいプロジェクトに向けて人が集まる場合でも、スムーズにコミュニケーションが取れたり、それを受け入れて浸透させたりしようとする考え方が根付いています。最初は、それぞれの担当者が疑問を持つこともありますが、そこは徹底したコミュニケーションで、私がサポートしていくことを意識しています。

‐組織へ浸透させる過程で、教室間の競争意識を植え付けたように見受けられました。

‐新山様

強いて表現するならば、競争意識というよりも「自分の教室が他の教室より下にあってはならない」という意識付けに近いと考えます。例えば、生徒のアクティブ率について平均値が低い教室長に危機感を持たせる感じです。毎週のように教室ごとのMonoxer活用状況を配信してすべての教室長が見える状況を作り出し、問題点がある場合には、それを認識してもらうことを心がけました。アクティブ率は週間で80%を割り込まないことを徹底させ、ギリギリの数値となる教室には危機感を持ってもらうようにしました。

【2年目以降】活用目標をアクティブ率から学習回数にシフト:より記憶定着を重視した評価へ

‐2年目以降になると、全体へ浸透させることよりも、学力上位層の定着に注目されたということですが、フォーカスを変えたタイミングや理由などはありますでしょうか。

‐新山様

週間アクティブ率に限定すれば、週1回触るだけでもキープできてしまいます。最初の段階ではアクティブ率を最も重視していましたが、これだけでは足りないことを社内で伝えてきました。結果として語彙力がどの程度高まったかや、テスト結果がどのように変化したのかなど、取り組みと結果の関係性を重視するようになったと思います。次のステップとして、視点を変えていく必要があるということは、当初から常々伝えていました。

‐Monoxerの中ではどのような指標で判断されているのでしょうか。

‐新山様

一番重視しているのは学習回数です。タスクを同時に3種類こなす生徒もいて、このような取り組みは学習回数に反映されます。指示された最低限のタスクだけではなく、任意で進める生徒は別のタスクも選択できるようにしているため、これらの取り組み状況が大きな判断基準です。また、ゆとりがある生徒は、どんどん前へ進んで行き、小テストなどにも取り組めるような環境を整えました。

‐最低ラインを示しつつも、更なる取り組みを案内されているということですね。

‐新山様

柔軟な方向性を示してあげないと、生徒は与えられたものだけをこなすようになってしまいます。これを防ぐために、生徒の少し前まで視野を広げ、積極的に取り組めるように整えています。

💡 活用ポイントのまとめ ✓教室長が集まるコミュニケーションの場を設けて密に連携 ✓競争意識ではなく危機感を促す教室間管理 ✓管理指標は週間アクティブ率から、より結果との相関を重視するため徐々に学習回数へとシフト |

【活用のポイント③】 生徒の主体性を引き出すコミュニケーション

‐生徒様のモチベーションを高めるために、具体的な取り組みとして何を実施されていますか。

‐新山様

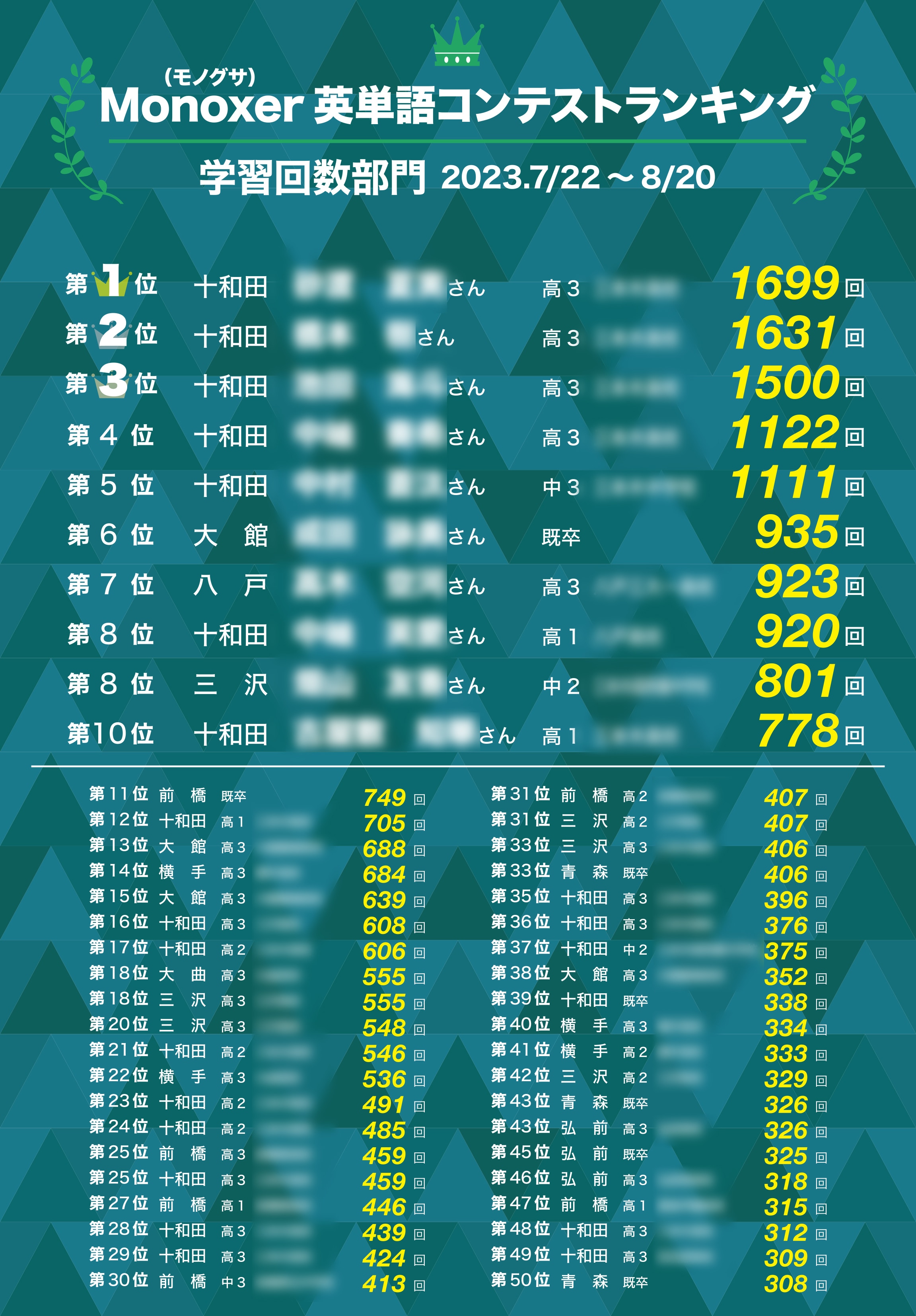

習学ゼミでは生徒へMonoxerをただ強制的にやらせるのではなく、自身が学びたいという思いを重視しています。そのため、Monoxerを導入するだけではなく、生徒を巻き込む工夫としてコンテストを実施したり、講師から生徒へ対して適切な声掛けなどにも力を入れています。具体的には、毎年春夏冬で「Monoxer英単語コンテスト」を実施しています。全教室の利用者が対象で、コンテストの上位をランキング形式で発表する内容です。学習コンテンツ単位で実施する小テスト結果を競う単語テスト部門や、学習回数を競う学習回数部門などを企画しています。

‐具体的に学習面で効果はありましたか。

‐新山様

コンテストの上位を目指して2ヶ月で2,000回など、凄まじい回数を学習する生徒が現れています。トップ10に入った生徒には景品を進呈しているため、これを獲得するために頑張っている生徒もいると思います。

‐生徒様をやる気にさせるため、声かけのタイミングなどは意識されていますか。

‐新山様

Monoxer内のコミュニケーション機能は利用せず、直接電話するか、声をかけるようにしています。そもそも、Monoxerを触っていない生徒は、コミュニケーション機能で連絡しても見ていないため、別の方法で接触するしかありません。

さらに週に1回はMonoxerチームから各教室へ活用情報が展開されるため、必ず1回は教室の担当者から生徒に連絡を入れてもらっています。ただ、講師が気になるタイミングがあれば、それぞれのタイミングで週1回を超えてコミュニケーションを取ることもあります。

💡 活用ポイントのまとめ ✓コンテストの実施によって学習のモチベーションを創出 ✓週1回は生徒への声掛けを実施して取り組みを習慣化させる |

「Monoxer英単語コンテスト」学習回数部門の結果発表

今後の展望

‐今後の展望があればお聞かせください。

‐新山様

一番は英検®の合格者数を増やし、英語の学力そのものを上げることです。最終的には早い段階で準1級を取得できるような流れを作ることが当面の目標です。そこに向けて準会場の設置も全教室で行いましたし、対策講座の設立や英検自体の研究も同時並行して行っています。

英語以外には古典、学研のBIBLIA2000を希望者が取り組んでいますが、これらについてシステマティックにカリキュラムを構築する方法なども探っていきたいです。その他、語彙を高める以外にも学習の可能性を見つけられればと考えています。

組織としては生徒が増え、校舎も増やしていければと考えていますが、総合学習塾として勉強だけではなく地域貢献などに、人間的な成長の後押しもしていければと思っています。

また、会社としてのDX化についてどの塾よりもスピーディーに対応していきたいと考えています。学習に関わらず、経理などの業務も含めて総合的なDX化を進めて行く予定です。