二度とマニュアルを形骸化させない対策6stepを徹底解説

「マニュアルはあるのに、誰も見てくれない」

「形骸化してるのは分かってるけど、何から手をつければいいのか…」

多くの現場で、マニュアルの形骸化は「あるある」な課題です。

それを「読み手の意識の問題」だと片付けていませんか?

実は、マニュアルが使われない本当の理由は、読まざるを得ない仕組みが整っていないことが原因です。

なぜなら、人は読まなくても困らないものには手を伸ばさないからです。

特に、内容に興味が持てなかったり、マニュアルがなくてもなんとなく業務が進んでしまうような状況では、わざわざ読む必要性を感じられないのが現実です。

せっかく時間も労力もかけてマニュアルを整備したのに、実際には「誰も見ていない」「使われていない」状態が続くのは、もったいないですよね。

それだけならまだしも、マニュアルが形骸化したままだと、指導の属人化や業務ミスの再発が起こりやすくなり、最悪の場合、クレームや損害につながるリスクさえあるのです。

そこでこの記事では、現場でありがちな「読まれない理由」とマニュアルを使われる状態にするための具体的な6ステップを解説します。

・マニュアルの効果や目的を伝える |

単なる理論ではなく、現場で実際にうまくいった方法をベースにしているから、すぐに取り入れられる内容ばかりです。

「結局、マニュアルって意味あるの?」という悩みを、「あって良かった、助かった」と言われる状態へと変えていきましょう。

目次[非表示]

1.マニュアルの形骸化を防ぐには「仕組み化」が鍵

冒頭でもお伝えしましたが、マニュアルの形骸化を防ぐには「仕組み化」が鍵です。

なぜなら、どんなに優れたマニュアルを作っても、「読まなくても仕事が回る」状態では誰も積極的に活用しないからです。

読むようお願いしても、現場では「時間がない」「あとで読む」「聞いた方が早い」など、さまざまな理由で後回しにされてしまいます。

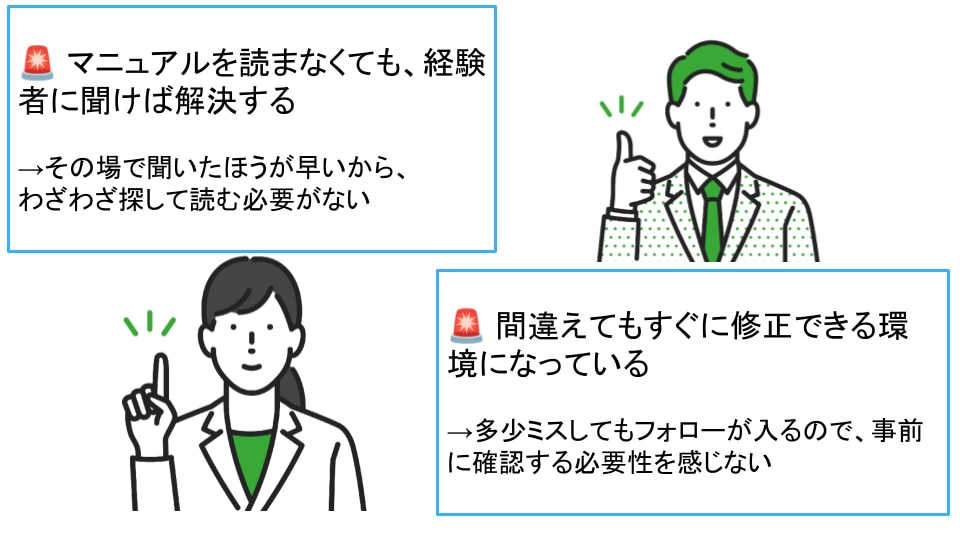

実際に、以下のような職場環境では、マニュアルがあっても読まれずに放置されるケースが多く見られます。

上記のような状況を放置しておくと、誤ったやり方が横行したり、属人的な指導に頼ったり非効率な運用が常態化してしまいます。

だからこそ「読んでください」ではなく「読まないと仕事が進まない」状態を作る仕組み化が必要です。

マニュアルを業務フローの中に組み込み、参照が前提となるような仕掛けをつくることで、自然と活用される状態を目指しましょう。

つまり、マニュアルの形骸化を防ぐためには「読まなくても仕事ができる状況をなくすこと」が絶対条件なのです。

2.マニュアルの形骸化を防ぐ仕組みの作り方6step

マニュアルは「読まないことが許される環境」では絶対に機能しません。だからこそ「読まざるを得ない仕組み」を作ることが必要です。

とはいえ、「じゃあ、どうやって?」というのが最大の課題ですよね。

「ただでさえ忙しいのに、新しいルールを作る余裕なんてない…」

「現場に定着させるのが大変そう…」

そう思ってしまうのも無理はありません。

しかし、仕組み化は一気に大掛かりなことをする必要はありません。以下の6つのステップを順番に実行するだけで、マニュアルが機能する環境を作ることができます

Step1.マニュアルの効果や目的を伝える |

ここからは、現場で確実に機能する「マニュアルの仕組み化」6つの手順を解説していきます。

2-1.マニュアルの効果や目的を伝える

マニュアルの本来の目的と効果を明確に伝えましょう。

マニュアルが読まれない理由の多くは、「読む必要性を感じていない」ことにあるからです。

「読まなくても何とかなる」「自分には関係ない」と思われてしまえば、誰も進んで読もうとしません。

マニュアルは、単なる手順書ではなく、業務のミスやトラブルを防ぎ、安心して仕事を進めるための支えになります。

そのことを、現場の声に近い形で、次のように伝えてみましょう。

・「何か事故が起きたときに、あなたの責任になってしまう。そうなると私もあなたを守れなくなるから必ず読んでね」 |

場面を交えて伝えることで、マニュアルを読むことの必要性が自然と伝わりやすくなります。

マニュアルは、守るためのルールではなく、現場での不安やトラブルを減らすための「使える道具」です。

読むことが負担ではなく、業務を楽にする手段だと感じてもらえるように働きかけましょう。

2-2.改めてマニュアルを読むように指示する

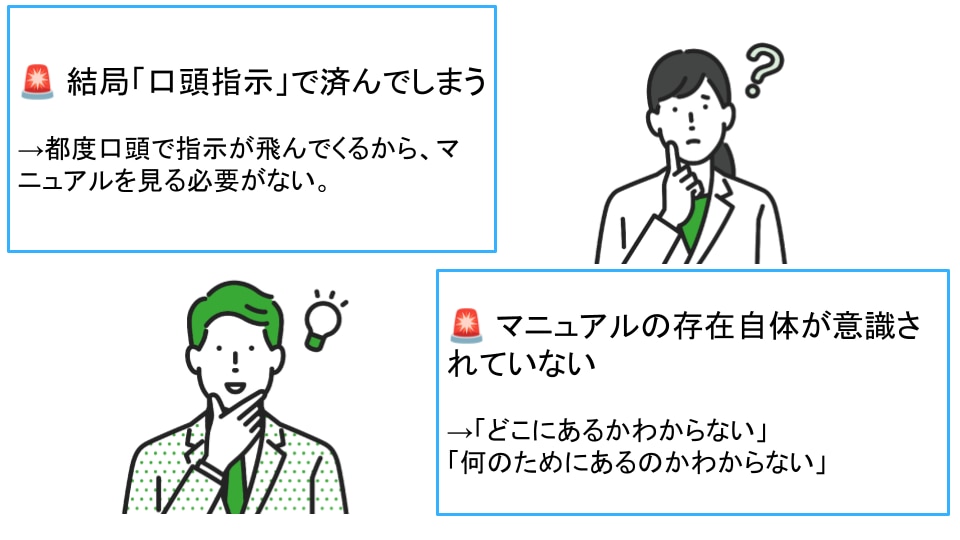

マニュアルの重要性を伝えても「読んでおいてね」と言うだけでは後回しにされがちです。

だからこそ、改めて読むように指示を出し、自然と目を通す流れを作ることが大切です。

ポイントは、あえて細かい説明をせず、漠然とした指示を出すことです。

具体的な範囲や細かい内容には触れず、あくまで「後でランダムに誰かに説明してもらうから、しっかり読んでおいてね」と伝えるだけにします。

こう伝えると、適当に流し読みするのではなく、理解しようとする意識が生まれます。説明する立場になると、ただ読むだけではなく「どう伝えればいいか」と考えながら読み進めるようになるからです。

ただし、ここでは、後で「2-4.定期的に業務の抜き打ちをおこなう」ことは伏せておきましょう。

事前に伝えてしまうと、その場しのぎで目を通すだけになり、業務の中で活用されにくくなります。まずは「読んでおくのが当たり前だ」と感じる空気を作ることが大切です。

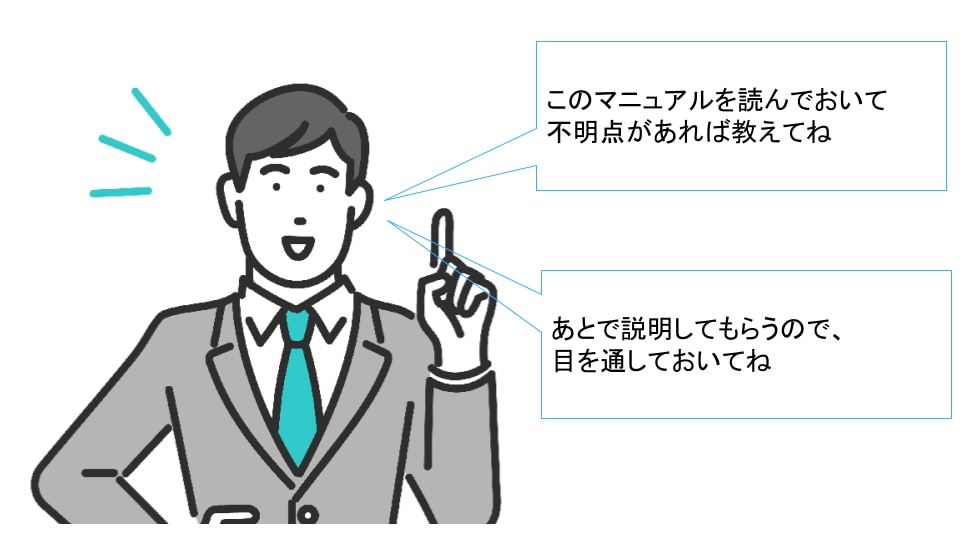

2-3.マニュアルの共有会を実施する

マニュアルの内容を浸透させたいなら、共有会を実施し、認識を統一しましょう。

なぜなら、マニュアルを「読んだだけ」では人によって解釈が異なり、業務にズレや非効率が生まれてしまうからです。特に業務経験が長いメンバーほど、自分流のやり方が染みついていて、マニュアルを軽視する傾向があります。

共有会は、そうした「認識のバラつき」をなくすための効果的な手段です。

共有会の効果を高めるには、あらかじめ説明担当者を指名し、当日の発表形式を取ることがポイントです。例えば、以下のように進めると、マニュアルの理解が深まりやすくできるでしょう。

「説明しなきゃ」となると、人は自然と読み込み、理解しようとします。

普段あまりマニュアルを見ない人にあえて担当してもらうことで、自然と関心を持たせることもできるでしょう。

共有会を定期的に開催し、認識のズレや理解不足をなくす仕組みとして活用していきましょう。

2-4.定期的に業務の抜き打ちをおこなう

形骸化を防ぐために、定期的に抜き打ちで業務のチェックをおこないましょう。

マニュアルを読んでも、実際の業務で活かされなければ意味がありません。

業務の流れが習慣化すると「マニュアルを確認しなくても何となくできる」と思い込み、自己流になってしまう部分が出てきます。

抜き打ちチェックを実施すれば、マニュアルを正しく活用できているか確認し、必要なら軌道修正できます。

1ヶ月かかる業務なら、2〜3回の抜き打ちを設定し「マニュアルを読んだ上で正しく業務ができているか」を確認しましょう。

抜き打ちチェックをする際は、以下のポイントを意識してください。

・個別にチェックを実施し、人ごとに理解度を確認する |

この段階でミスが見つかれば、マニュアルを見直す機会を作り、業務の精度を上げることができます。

時間はかかりますが、後々のトラブルを防ぎ、業務をスムーズに進めるための土台を整えていきましょう。

2-5.ミスがあった場合「次どうするか」を本人に考えさせ自然にマニュアルを読ませる

ミスがあった場合は、「次にどうすれば防げるのか」を本人に考えさせましょう。

ミスをしたときに、指摘するだけでは同じことを繰り返してしまいます。

指示されるよりも、自分で考えた対策のほうが記憶に残りやすいため、ミスを減らすだけではなく、マニュアルを積極的に活用する意識も生まれます。

ミスが起きたら、その場限りの対応で終わらせず、マニュアルの改善につなげる機会と捉えましょう。具体的には、以下のような点をチェックしてみてください。

・本人に「どうすれば防げるか?」を考えさせ、具体的な改善策を出してもらう |

上記のようにすれば「ミス=改善の機会」となり、マニュアルが単なるルールブックではなく、成長し続ける仕組みになります。

ミスは避けられないものですが、改善のサイクルを回し続けることで、マニュアルが「読むだけのもの」から「実践で活用するもの」へと変わっていきます。

2-6.ミスが完全にゼロになるまで「1〜5」のstepを繰り返す

ミスが完全にゼロになるまで「1〜5」のstepを根気強く繰り返しましょう。

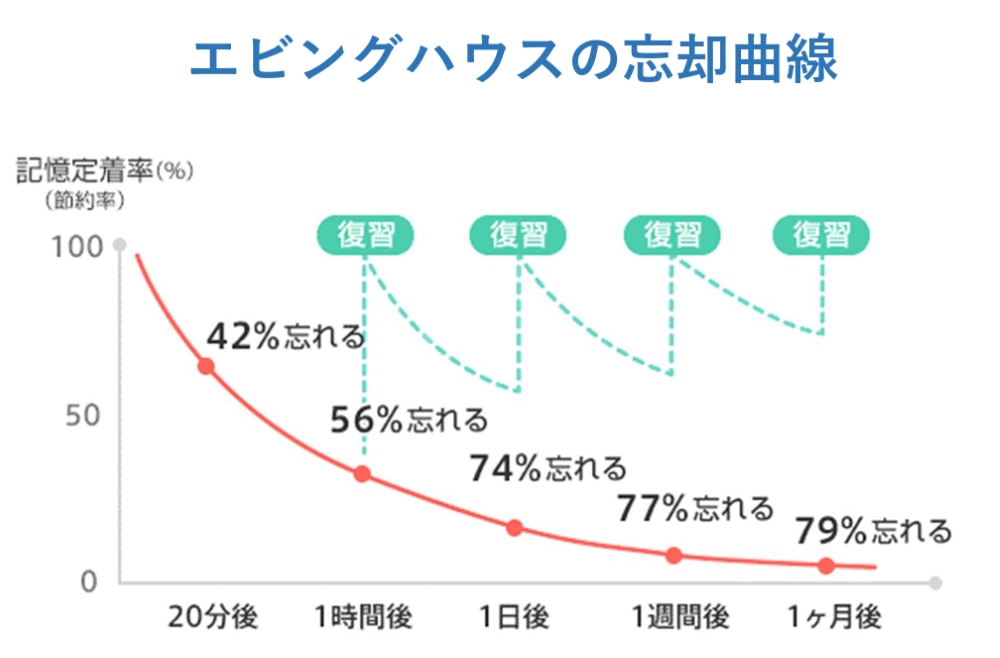

マニュアルを一度導入しただけでは、定着しません。一度伝えただけでは、人はなかなか記憶できない生き物です。

情報を定着させるためには、最低でも7回以上繰り返し伝えることが必要だと言われています。実際、エビングハウスの忘却曲線によると、人は1日後には学習した内容の約70%を忘れてしまうことが分かっています。

だからこそ、ミスがなくなるまで「1〜5」のステップを繰り返し、業務に落とし込んでいかなければなりません。

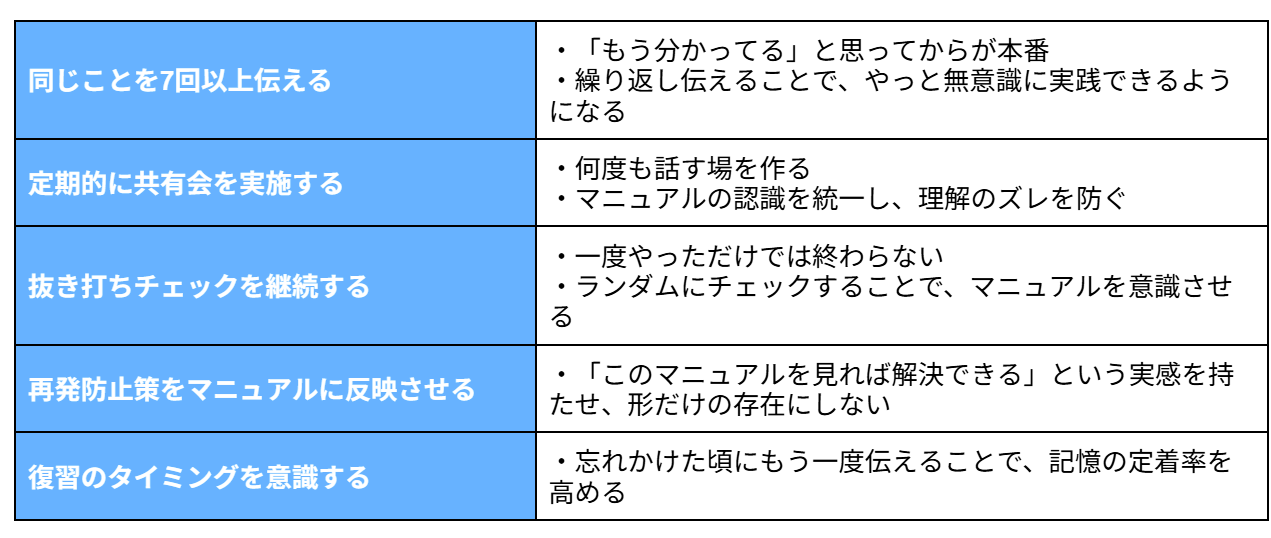

マニュアルを定着させるためには、以下のポイントを繰り返し実施しましょう。

ミスが完全になくなるまで、「1〜5」のステップを回し続け、マニュアルを“使われるもの”として根付かせましょう。

3.マニュアルの形骸化より防ぐためのポイント

マニュアルを読ませる仕組みを作り、何度も繰り返し伝えることで、形骸化を防ぐことができます。

しかし、それだけでは不十分です。

「どこにあるのかわからない」

「探すのが面倒」

「更新されていない」

こうした問題が残っていると、せっかく作ったマニュアルも活用されません。

マニュアルを“本当に使われるもの”にするためには、運用面でも工夫が必要です。

具体的には、以下のポイントを抑えておきましょう。

・マニュアルのフォーマットをそろえる |

それぞれ具体的に説明していきますね。

3-1.マニュアルのフォーマットをそろえる

マニュアルが形骸化する大きな原因の一つが、フォーマットが統一されていないことです。

こうした状態では、探すのが面倒になり、マニュアルを活用しなくなってしまいます。

だからこそ、フォーマットを統一し、一元化することが必要なのです。

どれかひとつに統一すれば「どこにあるのかわからない」状態を防ぎ、すぐにアクセスできる環境を作れます。

マニュアルが必要なとき、迷わずに探せる仕組みを整え、形骸化を防ぎましょう。

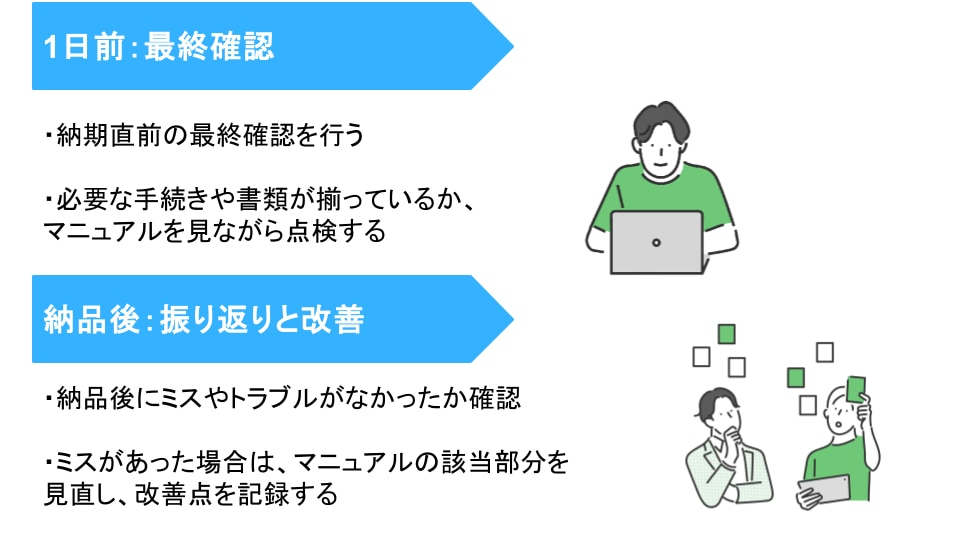

3-2.業務とマニュアルをセットにしたスケジュールを作成する

マニュアルは「必要になったら読むもの」と考えられがちです。しかし、それでは忙しい業務の中で後回しにされ、結局見られなくなってしまいます。

「このタイミングで、このページのマニュアルを確認する」などのように、業務とマニュアルをセットにしてスケジュール化することで、「読まれない」状態を防ぐことができます。

例えば、納期管理の業務であれば、以下のような形でスケジュールに組み込むと効果的です。

社内ポータルなどにマニュアルを集約し、アクセスしやすい環境を整えれば、よりスムーズに運用できるでしょう。

マニュアルは「読んでおいてね」と言うだけでは読まれません。業務の流れの中に組み込み、確認する習慣を作ることが重要です。

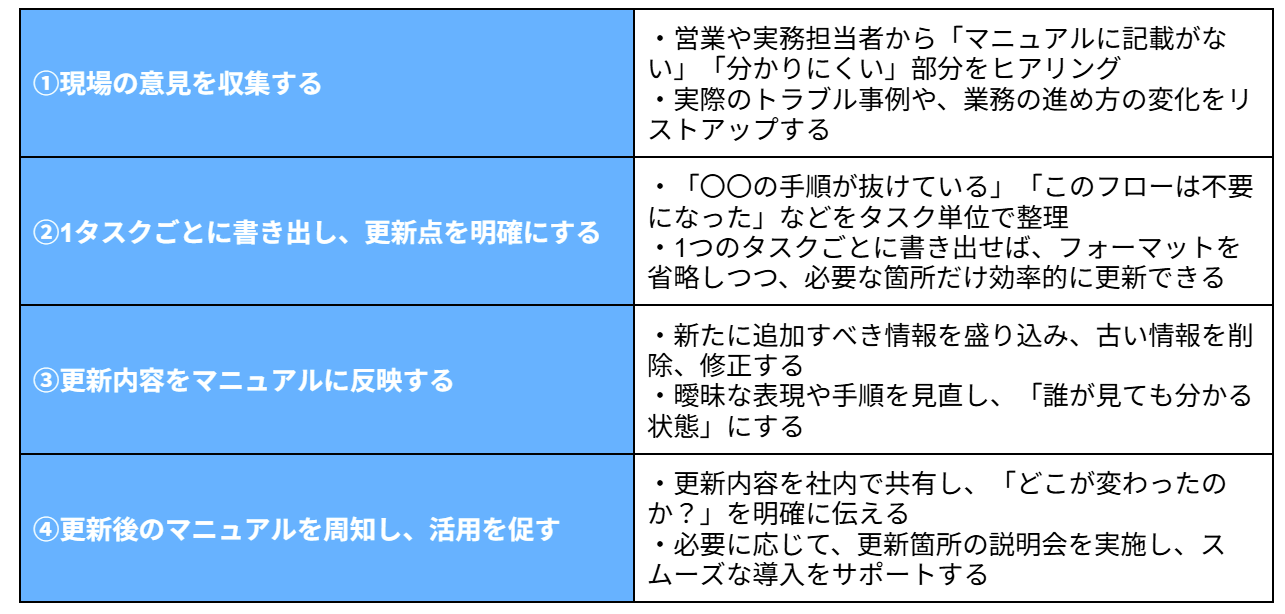

3-3.四半期に1回マニュアル更新会を実施する

四半期に1回マニュアル更新会を実施しましょう。

マニュアルは、一度作ったら終わりではありません。業務の流れは日々変化し、現場での課題も常にアップデートされていくからです。

しかし、「気づいたときに更新しよう」と思っていても、後回しにされがちです。だからこそ、定期的にマニュアルを見直す仕組みを作ることが求められます。

四半期ごとに更新するのが適切な理由には、以下のようなものがあります。

3ヶ月(四半期)ごとの更新が最適な理由 |

・3ヶ月単位なら、現場の改善点やトラブル事例を整理しやすく、適切なタイミングで更新できる |

上記のような理由から、3ヶ月ごとに更新会を設けることで、業務の変化を適切に反映しながら、形骸化を防ぐことができます。

更新会は、以下のような流れで進めると良いでしょう。

マニュアルは、業務の「今」に合っていなければ、形骸化してしまいます。

四半期に1回の更新会を実施し、現場の声を反映しながら、使いやすいマニュアルを維持しましょう。

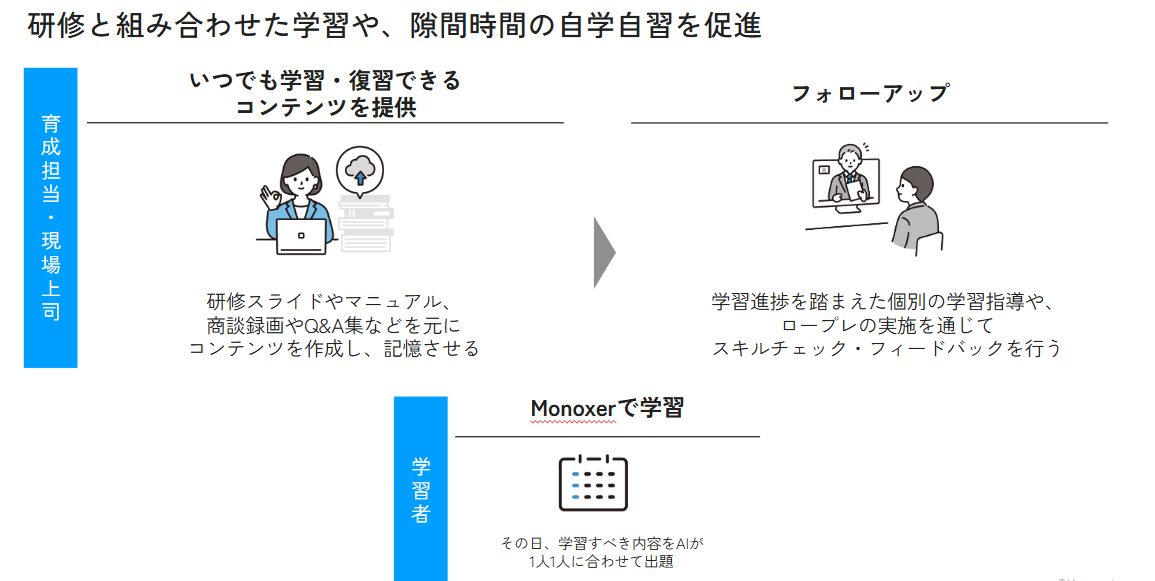

4.マニュアルの内容を定着するなら「Monoxer」を活用しましょう

マニュアルを整備しても「数が多すぎてすべてを覚えられない」といった課題が残ることがあります。

そんなときに役立つのが、記憶定着をサポートする学習プラットフォーム「Monoxer(モノグサ)」です。マニュアルを問題化し、解くことで着実な定着を目指します。

Monoxerがどのように記憶定着をサポートするのか、詳しくは以下の動画で紹介されています。

ここでは、具体的にどのように活用できるのか解説します。

4-1.マニュアルの記憶定着をサポート(学習の個別最適化)

Monoxerの3つの特徴 |

・記憶状況に応じて、自動で最適な問題を出題 |

Monoxerでは、AIが記憶の定着状況を分析し、各自に合わせた最適なタイミングで復習内容を出題します。

学習の進捗や定着度を可視化できるため、受講者が「どこが苦手か」「どこを復習すべきか」を把握しながら学習を進めることも可能です。

こうした機能により「忘れかけた頃に思い出す」という記憶定着に最も効果的なタイミングでの復習が実現できます。

スマホやPCからスキマ時間に学習できるため、忙しい現場でも学習を継続しやすいのも大きなメリットです。

上記のように、「読ませる」だけで終わらせず、「定着させる仕組み」を作ることで、マニュアルは実際に使えるスキルへと変わっていきます。

4-2.記憶状況を可視化できる(「誰がどこでつまずいているか」が分かる)

私たちモノグサでは、形だけの学習を防ぐために、記憶状況をリアルタイムで可視化できる仕組みをMonoxerに搭載しています。

例えば、現場で使うマニュアルやトークスクリプト、商品知識などをMonoxerで学習した場合、AIが個人ごとの習熟度を分析し、「どの項目が定着しているか」「どこでつまずいているか」をデータで確認できます。

画像のように現場では以下のような運用が可能です。

・育成担当・現場上司が、研修スライドやマニュアルを教材化し学習コンテンツを提供 |

マニュアルを作っただけで終わらせず、「どこまで覚えたか」「どこがあやふやか」を可視化できるようにすることで、形骸化を防ぎ、使われるマニュアル=活きたナレッジへと進化させることができます。

わかったつもりを卒業し、現場で使える知識を定着させたい方こそ、Monoxerの活用をご検討ください。

「Monoxer」の特徴が分かる資料をご用意しています |

現在、企業様の導入事例を掲載した資料をご用意しています。

「どのように記憶を定着させるのか?」

「現場ではどう活用されているのか?」

実際の使用感や導入後の変化が分かる内容を、わかりやすくまとめています。

さらに、トライアルも実施中です。

まずは資料をダウンロードして、マニュアルの活用がどのように変わるのか、ご確認ください。

5.まとめ

最後に、この記事のおさらいをしましょう。

マニュアルの形骸化を防ぐためには「読まないと仕事が進まない」仕組みを作ることが何より重要です。

どれだけ優れた内容であっても、読まなくても仕事ができる環境では、マニュアルは活用されず、現場の属人化やミスの温床になってしまいます。

この記事では、マニュアルを現場に根づかせるための具体的な6つのステップを紹介しました。

・マニュアルの効果や目的を伝える |

さらに、フォーマットの統一や定期的な更新、業務スケジュールへの組み込みといった運用面の工夫も、継続的な活用には不可欠です。

もし、「マニュアルはあるけれど活用されていない」「覚えるべき内容が多すぎて定着しない」といった課題を感じているなら、記憶定着をサポートするツールの導入も検討してみましょう。

特に、学習の個別最適化・復習タイミングの最適化・記憶状況の可視化を強みとする「Monoxer」は、マニュアルの知識を実務で使えるスキルに変えるのに役立つプラットフォームです。

マニュアルは「作ること」よりも、「定着させること」が本質です。

仕組みと運用を工夫しながら、現場で活きるマニュアルを育てていきましょう。