【全18項目】研修効果を劇的に高める施策をステップ別に紹介

「せっかく研修を実施しても、受講者のスキル向上に繋がっているのかわからない…」

「研修後すぐに忘れられてしまい、業務の成果に結びつかない…」

研修がやりっぱなしになり十分な効果を発揮できておらず、このようなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

研修の効果を最大化するには、「事前準備やカリキュラム設計」「研修中の運営やアフターフォロー」をしっかり計画し、実践することが重要です。

そこでこの記事では、研修の効果を高めるためにやるべき全18項目を、step別に詳しくまとめました。

具体的なstepと内容は、以下の通りです。

研修前 | 事前準備 | ・研修の目的とゴールを決めよう |

カリキュラム設計 | ・最適な講師を選ぼう | |

前日準備 | ・事前にとったアンケートをもとに当日話す内容をチューニングしよう | |

研修中 | 研修のポイント | ・研修開始前にアイスブレイクを実施しよう |

研修後 | フォロー・効果測定 | ・研修後の効果を測定しよう |

このチェックリストを活用すれば、研修の効果を最大化し、実務に活かせる研修を実現できます。

とはいえ、実は、いくら効果の高い研修を実施しても、研修の復習を行わなければスキルとして定着させることはできません。

そのため、この記事では「研修の効果を高めるための復習の仕方」についても触れています。

研修の設計や運営を見直し、研修内容を「実務で活用できるスキルとして定着させたい」とお考えの方は、ぜひ最後まで記事を読んでみてください。

人材育成のPDCAに関するお悩みに関して、Monoxer(モノグサ)がお応えします!お気軽にご相談ください。

1.【全18項目】研修効果を高めるためにやることをstep別に紹介

はじめに、1章では「研修の効果を高めるためにやるべき18項目」を一覧にしてご紹介します。各stepと全18項目は以下の通りです。

研修前 | 事前準備 | ・研修の目的とゴールを決めよう |

カリキュラム設計 | ・最適な講師を選ぼう | |

前日準備 | ・事前にとったアンケートをもとに当日話す内容をチューニングしよう | |

研修中 | 研修のポイント | ・研修開始前にアイスブレイクを実施しよう |

研修後 | フォロー・効果測定 | ・研修後の効果を測定しよう |

チェック表を見てお分かりのように、全18項目のうち半分以上を「研修前の準備」が占めており、「研修前にどれだけ時間をかけて準備できるか」が研修効果を高める鍵とだと言えます。

とはいえ、研修中・研修後の項目も重要であることには変わりないため、全ての項目にしっかり取り組むのがおすすめです。

このチェック項目を全て網羅することで、企業が目指すゴールにより近づくための効果的な研修を実施することができるでしょう。

各項目の詳しい内容は、2章より順番に解説していますので、ぜひこのまま読み進めてください。

2.【準備編】研修効果を高めるためにやるべき5つのこと

研修の効果を最大化するには、適切な準備が不可欠です。

準備を怠ると、参加者の理解度が低くなったり、実務への活用が進まなかったりすることがあります。

そこで、まずは研修の効果を高めるために行うべき準備を5つのステップに分けて解説します。

1.研修の目的とゴールを決めよう |

2-1.研修の目的とゴールを決めよう

研修の効果を高めるには、まず研修の「目的」と「ゴール」を明確にすることが重要です。

なぜなら、目的やゴールが曖昧な研修では研修内容が受講者の実際の業務と結びつかず、学んだ知識やスキルを現場で活かすことができないからです。

また、ゴールを明確にしないと研修の成果を測定できず、改善点も見えにくくなってしまいます。

具体的な目的とゴールの決め方は、以下を参考にしてください。

「目的とゴールの決め方」を踏まえた具体的な目的とゴールの例には、以下のようなものがあります。

研修効果を高めるための目的とゴールの決め方 |

1.組織全体の課題や、最終的に達成したい大きな目標を考える |

「目的とゴールの決め方」を踏まえた具体的な目的とゴールの例には、以下のようなものがあります。

目的 | ゴール |

会社の売り上げをもっと伸ばしたい | ・半年以内に営業のアポイント取得率を15%上げる |

会社のデジタル化を進めたい | ・2ヶ月以内に社内の「ペーパーレス」を50%にする |

会社のコンプライアンス意識を高めたい | ・研修後に社員全員のテストの平均点を90点以上にする |

このように、「なぜ研修が必要なのか」「どんな力を身につけるべきなのか」を明確に考えることで、受講者の学びも深まり効果の高い研修を行う準備ができます。

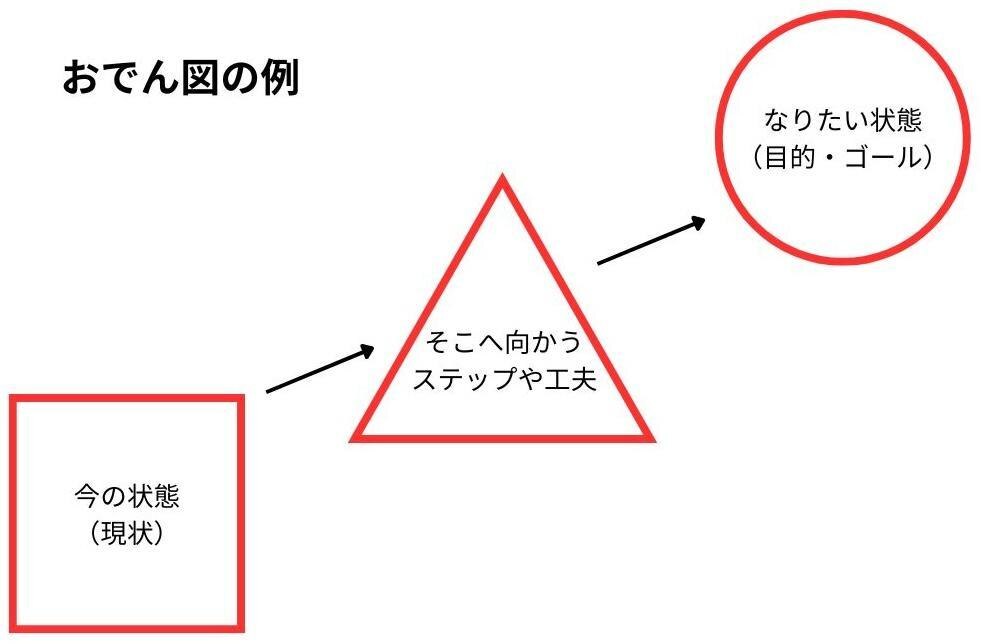

「おでん図」を活用すると「目的とゴール」がもっと見えてくる! |

「この研修は何のためにやるのか」 このように、研修の目的を言葉で考えるのが難しい時におすすめなのが、「おでん図で考える」という方法です。 おでん図のルールは簡単で、 ・□ 今の状態(現状) この3つをつなげて、あとは思いついたことを自由に書き込んでいくだけです。 |

ポイントは図の「余白(=おでんの汁)」にも目を向けることで、余白に思いついたことを書き足していくうちに、新しい気付きが生まれることもあります。

言葉だけではぼんやりしてしまう「目的とゴール」も、図にして全体像を「見える化」することで、内容がスッと整理させることがあります。

「目的とゴール」を考えるのが難しいときは、ぜひ紙とペンを用意して「おでん図」を書いてみてください。

2-2.目的とゴールから逆算して今回の研修テーマを決めよう

研修の目的とゴールが決まったら、それを達成するために最適な研修テーマを設定しましょう。

目的とゴールから逆算した研修テーマであれば、受講者も「何を学ぶのか」を理解しやすくなり、研修の内容が実際の業務に役立つものとなります。

具体的な研修テーマの決め方は、以下の通りです。

目的とゴールから逆算した研修テーマの決め方 |

1.今の状態と目標との差を確認する |

研修の目的とゴールから逆算した研修テーマには、以下のようなものがあります。

目的 | ゴール | 研修テーマ |

会社の売り上げをもっと伸ばしたい | ・半年以内に営業のアポイント取得率を15%上げる | ・アポイント取得のアプローチ方法 |

会社のデジタル化を進めたい | ・2ヶ月以内に社内の「ペーパーレス」を50%にする | ・ペーパーレスの基本 |

会社のコンプライアンス意識を高めたい | ・研修後に社員全員のテストの平均点を90点以上にする | ・コンプライアンスの基礎 |

この流れで進めることで、「なんとなくやる研修」から「本当に仕事に役立つ研修」にすることができるでしょう。

「1つのスキル」を順番に学ぶことで、研修はグッと効果的になる! |

効果の高い研修を行うためには、「1つのスキルを順番に学べるようにする」ことがとても重要です。 例えば、「営業力を伸ばす」というテーマの研修を行う場合、

しかし、1回の研修で行うテーマを「アポイントの取り方」に絞り、 など、アポイントの取り方を網羅的に学ぶ方が、すぐに現場で試せる力が身につきやすくなります。 |

2-3.研修テーマに対する参加者のスキルレベルを測ろう

研修を行う前には、参加者のスキルレベルを正確に把握することも大切です。

研修テーマと参加者のスキルレベルがズレていると、「内容が難しすぎる」「簡単すぎて退屈」といった事態が発生し、研修の効果が低下してしまう可能性があります。

参加者のスキルレベルを測る方法としては、以下のようなものがあります。

参観者のスキルレベルを測る方法 |

・参加者にアンケートを実施して、スキルレベルを自己申告してもらう |

事前に参加者の持つスキルを把握することで、レベルに合わせた研修内容に調整することができます。

2-4.参加者の動機づけを行おう

参加者の学習意欲を高めるためには、研修のメリットを伝えて動機づけを行うことが重要です。

人は「なぜ学ぶのか」が分かっていなければ積極的に取り組めません。研修が単なる「義務」になってしまうと、どうしても参加者は受け身になってしまい、成長の機会を逃してしまいます。

参加者の動機づけを行う方法としては、以下のような工夫が考えられます。

・「このスキルを身につけると評価に繋がる」など、明確なメリットを伝える |

参加者が積極的に「学びたい」と思えるような環境を作ることで、研修の効果も大幅に向上します。

2-5.研修後のフォローアップ体制と人員の確保をおこなおう

研修後のフォローアップ体制と人員の確保を行うのも、重要な準備の一つです。

研修後のフォローアップ体制や人員確保を事前にしておかないと、以下のようなトラブルや問題が起こる原因になります。

・研修後に誰がフォローするのか決まっていないと、フォローアップが遅れてしまう |

このように、研修後にスムーズにフォローアップを始めるためにも、体制の構築や人員の確保をしておく必要があるのです。

フォローアップ体制の構築や人員確保は、以下の流れで行うのがおすすめです。

フォローアップ体制の構築や人員確保の流れ |

1.フォローアップの期間や頻度、フォローの方法を決める |

研修後はフォローを徹底することで、研修での学びが定着し、業務の成果を向上させることにも繋がります。

3.【研修カリキュラム編】研修効果を高めるためにやるべき4つのこと

研修の効果を最大化するためには、ただ研修を実施するのではなく、カリキュラムの設計を行うことも重要です。

そこで、研修効果を高めるためのカリキュラム設計のポイントを4つご紹介します。

1.最適な講師を選ぼう |

「ただやるだけの研修」から「効果に繋がる研修」に変えるために、絶対に読んでいただきたい内容です。

3-1.最適な講師を選ぼう

研修の効果を高めるためには、最適な講師を選ぶことが不可欠です。

なぜなら、講師のスキルや経験が、受講者の理解度や研修の成果に直結するからです。どれだけ優れた教材を用意しても、講師のスキルや経験が浅ければ受講者の学びも浅くなり、実務で活用することも難しくなってしまいます。

例えば、営業研修を実施する場合、営業スキルについて淡々と理論だけを説明する講師よりも、実際の営業現場での成功事例や失敗談を交えて話せる講師の方が、受講者も理解しやすくより実践的な内容を学ぶことができますよね。

では、最適な講師をどうやって選べばいいのかというと、選択肢は以下の2つです。

内部講師 | 経験豊富な社員が講師を務める |

外部講師 | 外部の専門家や講師に研修をお願いする |

また、内部講師・外部講師それぞれの選び方や向いている研修テーマは、以下の通りです。

内部講師 | 外部講師 | |

選び方 | ・長く働いていて、経験豊富なベテラン社員 | ・業界の第一線で活躍している専門家 |

向いている研修テーマ | ・会社の理念や行動規範 | ・専門的な知識や、自社にないスキルを学ぶ研修 |

このように、研修の目的や受講者のレベルに合った講師を選ぶことで、研修の効果をより高めることができます。

3-2.研修の開催時間を決めよう

研修の効果を高めるためには、適切な研修時間を設定するのも重要です。

人間の脳には、「集中力が続く時間」や「記憶を保持できる時間」に限界があるため、それを考慮した時間配分で研修を行う必要があります。特に大人の学習においては、長時間続けて講義を受けるよりも、適度に休憩を挟みながら学習スタイルを変えることで、記憶が定着しやすくなるでしょう。

そこで、「90/20/8の法則」を活用した時間配分で研修を計画するのがおすすめです。

「90/20/8の法則」は、学習や研修に最適な時間を決めるための考え方で、以下の3つの時間を目安にすると受講者が飽きずに学べる研修になります。

90分 | 人間の脳が集中力を維持できる最大の時間 |

20分 | 人が記憶を保持しながら話を聞くことができる時間 |

8分 | 大人が飽きずに話を聞ける時間 |

しかしオンライン研修を行う場合は、画面を長時間見続けると疲れやすく集中力も切れやすいため、対面研修よりも短めに設定するのがおすすめです。

対面研修 | オンライン研修 |

90分 | 約45~60分 |

20分 | 約10~15分 |

8分 | 約4~6分 |

この時間を意識して研修を計画することで、受講者が飽きずに集中でき、学んだ内容がしっかり定着する研修が実現できます。

3-3.研修の実施回数や開催方法を決めよう

研修の効果を高めるためには、研修の回数や開催方法を工夫することも重要です。

なぜなら、1回の研修だけでは学んだ内容をすぐに忘れてしまうため、実務で活かせるスキルを身につけるのも難しいからです。

研修を「単発のイベント」にせず、計画的に複数回実施するには、開催方法を工夫することで受講者の負担を減らすことができます。

研修の効果を最大限に引き出すためには、以下の2点を意識して回数を設定するのがおすすめです。

・3〜6ヶ月に1回、最低でも年に1回の頻度で研修を行うのが理想的 |

また、研修を開催する際は「オンライン研修」と「対面研修」の2つの方法がありますが、それぞれメリット・デメリットがあるため、研修の目的や受講者の状況に合わせて使い分ける必要があります。

オンライン研修 | 対面研修 | |

メリット | ・時間や場所を問わず参加できる | ・受講者同士の交流がしやすい |

デメリット | ・ネット環境や機器の準備が必要 | ・受講者のスケジュール調整が難しい |

向いている研修内容 | ・知識を学ぶ研修 | ・実技やロールプレイが必要な研修 |

また、オンライン研修と対面研修の両方のメリットを活かした「ハイブリッド研修」もあり、以下のような流れで研修を進めるのがおすすめです。

1日目(オンライン研修) | 営業の基本的なルールを学ぶ |

2日目(対面研修) | 実際に商談のロールプレイをする |

3日目(オンライン研修) | 動画視聴やクイズで復習する |

これらの研修回数や開催方法を意識することで、研修の効果を最大限に高めることができます。

3-4.受講者のスキルレベルに合わせた研修を設計しよう

研修の効果を高めるためには、受講者のスキルレベルに合わせた研修の設計が不可欠です。

スキルレベルを考慮せず全員に同じ研修を行うと、「難しすぎてついていけない」「簡単すぎて退屈」という状況が生まれてしまい、研修の効果が大幅に低下してしまいます。

例えば、受講者のスキルレベルに合わせた研修には、以下のようなものがあります。

階層別の研修 | 新入社員向け | ・社会人としてのマインドセット |

中堅社員向け | ・部下や後輩のマネジメント | |

管理職向け | ・経営や組織に関わる意思決定能力 | |

スキルごとの研修 | プロジェクト管理 | ・目標の立て方 |

ビジネス英語 | ・スピーキング | |

データ分析 | ・統計やグラフの見方などの基礎知識 |

このように、受講者のスキルレベルに合わせた研修を設計することで、「実務に直結する学び」を提供できる研修が行えます。

4.【研修前日編】研修効果を高めるためにやるべき3つのこと

研修の成功は、前日の準備で決まると言っても過言ではありません。

そこで4章では、研修前日にやるべき3つのポイントを解説します。

・事前にとったアンケートをもとに当日話す内容をチューニングしよう |

しっかり準備をしておくことで当日のトラブルを防ぎ、受講者がスムーズに学習できる環境を整えましょう。

4-1.事前にとったアンケートをもとに当日話す内容をチューニングしよう

研修前日には、事前にとったアンケートをもとに当日話す内容をチューニングしましょう。

「3-4.受講者のスキルレベルに合わせた研修を設計しよう」でも解説した通り、研修内容と受講者のレベルがズレていると、せっかく研修をしても効果が得られにくくなります。

そのため、受講者のレベルやニーズに合った研修内容になっているか、事前にとったアンケートなどを見返して再確認しておくと安心です。

例えば、アンケートを元にしたチューニングのポイントには、以下のようなものがあります。

受講者の経験値に応じて扱う事例を変える | ・新入社員が多いなら、用語の解説や例え話を多めに挟む |

寄せられた質問や悩みに対応する | ・事前に寄せられた質問に回答する |

研修の目的や絶対に伝えたいポイントを整理しておくことで、研修内容がブレずに分かりやすくなります。

4-2.研修に必要な機材の最終チェックをしよう

研修をスムーズに進行し、トラブルを防ぐためには、研修前日に機材の最終チェックを行うことが必須です。

研修当日に「スライドが開かない」「プロジェクターが作動しない」などのトラブルが発生すると、研修の流れが止まり、受講者の集中力も切れてしまいます。

以下のチェックリストを参考に、研修に使う機材のチェックをしましょう。

視覚支援機器 | プロジェクター | □正常に作動するか? |

□パソコンと接続できるか? | ||

□明るさは十分か? | ||

スクリーン | □正常に展開・収納できるか? | |

□受講者から見やすい場所に設置できているか? | ||

ホワイトボード | □マーカーのインク切れはないか? | |

□クリーナーの準備はしてあるか? | ||

音響機器 | マイク | □ちゃんと音はでるか? |

□電池の残量はあるか?(無線マイクの場合) | ||

スピーカー | □音量は適切か? | |

□音割れやノイズはないか? | ||

IT機器 | パソコン | □電源は入るか? |

□充電の残量はあるか? | ||

□必要なソフトが開けるか? | ||

インターネット接続 | □回線の接続はできるか? | |

電源関連 | 延長コード | □コンセントは足りているか? |

電源タップ | □差し込みの口数は足りているか? | |

その他 | 指し棒・レーザーポインター | □電池切れはないか? |

タイマー・時計 | □正確な時間が表示されているか? | |

予備の機材 | □バッテリー | |

□マイク |

機材トラブルによる研修の中断を防ぐために、最終チェックを徹底して環境を整えましょう。

4-3.受講者に研修当日の流れや持ち物をリマインドしよう

研修前日には、受講者に当日の流れや持ち物などをリマインドするのも重要です。

なぜなら、以下のようなトラブルを防ぎ、受講者が安心して研修に参加できるようにするためです。

・研修の日時を忘れていて参加できなかった |

受講者へのリマインドは、以下の内容を記載したメールを送るのがおすすめです。

リマインドメールの内容 |

・研修の日時 |

研修の流れや持ち物をリマインドすることで、受講者が万全の状態で研修に臨めるようになり、高い効果を得やすいでしょう。

5.【研修当日編】研修効果を高めるためにやるべき3つのこと

研修当日は、受講者が「学んでよかった」と思える環境を作ることが重要です。

そこで5章では、研修効果を高めるために研修当日にやるべき3つのポイントを解説します。

・研修開始前にアイスブレイクを実施しよう |

ただ講義を聞くだけでは集中力が続かず、学びが実践に繋がりにくくなるため、必ず実践しましょう。

5-1.研修開始前にアイスブレイクを実施しよう

研修効果を高めるためには、研修開始前にアイスブレイクを実施するのがおすすめです。

研修が始まった直後は、受講者が緊張して発言しづらい雰囲気になりがちですが、アイスブレイクを取り入れることで場の雰囲気が和み、受講者が積極的に研修に参加しやすくなります。

受講者の緊張感を和らげるおすすめのアイスブレイクは、以下の通りです。

おすすめのアイスブレイクの例 |

・簡単な自己紹介を行う |

アイスブレイクを取り入れることで、受講者の緊張がほぐれ、研修に前向きに取り組める雰囲気が作れます。

受講者の学びをスムーズにスタートさせるために、ぜひアイスブレイクを実施してみてください。

5-2.集中力を維持するために適度な休憩を入れよう

受講者の集中力を維持ためには、適度な休憩を取り入れることが必要です。

なぜなら、人間の集中力には限界があり、長時間が座学が続くと疲れて研修の内容が頭に入りにくくなるからです。適度な休憩を挟むことで脳をリフレッシュさせ、研修の効果を高めることができます。

適切な休憩の入れ方は、以下の通りです。

休憩の頻度 | ・50分ごとに10分休憩(短めの研修の場合) |

休憩のタイミング | ・単元の終わりやテーマが変わる時 |

適度な休憩を入れることで、受講者の集中力が回復し、研修の後半も効果的に学べるようになります。

5-3.受講者同士で学びを深められるグループワークを取り入れよう

研修の効果を高めるために、受講者同士で学びを深められる「グループワーク」を取り入れるのも有効です。

講師が一方的に話すだけの研修では、どうしても受講者が受け身になりがちです。しかし、グループワークを取り入れることで受講者が自分で考え、意見を交換しながら学ぶことができるため、より研修の内容を理解できるでしょう。

受講者の学びを深めるのに効果的なグループワークには、以下のようなものがあります。

ケーススタディ | 実際に起こった事例を詳しく調べて、その原因や対処法を考える |

ロールプレイング | 様々な場面を想定した対応の練習や、違反時のリスクや具体的な行動を体験する |

ディスカッション | 研修のテーマに関して、グループごとに意見をまとめて発表する |

このようなワークを取り入れて研修を進めることで、実際の仕事に活かせる学びに繋げることができます。

6.【研修開催後編】研修効果を高めるためにやるべき3つのこと

研修は、受講者が学んで終わりではなく、「実際に現場で活かせるかどうか」が重要です。

そのためには、以下の3つのポイントを意識して研修後のフォローを行いましょう。

・研修後の効果を測定しよう |

入念に準備して行った研修での学びを継続的な成果に繋げるために、ぜひこのまま読み進めてください。

6-1.研修後の効果を測定しよう

研修が本当に役に立ったのかを確認するために、研修後に効果を測定することが不可欠です。

なぜなら、効果測定を行うことで「研修のどの部分が成功したか」「どこを改善すればいいのか」が明確になるからです。

また、研修の効果が見える化されると、受講者も「学びが実務に役立った!」と実感しやすくなり、次回の研修へのモチベーションも高まります。

研修の効果を測る方法の一つに「カークパトリックモデル」というものがあります。この方法では、研修の効果を以下の4つのレベルで評価します。

レベル1:反応(Reaction) | 研修直後にアンケートを実施し、受講者の満足度を測る |

レベル2:成果(Learning) | 研修直後〜数日後に理解度テストを実施し、どれだけ知識が定着したか確認する |

レベル3:行動(Behavior) | 3〜6ヶ月後に、学んだことをどれくらい実務で活用できているかをチェックする |

レベル4:結果(Results) | 半年〜1年後に業務成果を分析する |

研修後にしっかりと効果を測定することで、受講者の成果や実務への影響を確認し、より効果的な次の研修に繋げることができます。

6-2.現場目線で上がった成果を部署ごとに報告させよう

研修の効果は、現場で実際に上がった成果を部署ごとに報告してもらうのも重要です。

研修後の成果を報告してもらうことで、以下のようなメリットがあります。

・研修の効果を具体的に確認できる |

成果報告の際は、以下の方法が効果的です。

部署ごとの成果報告の方法 |

・具体的な成果や課題、改善点をレポートにまとめてもらう |

このように、「成果報告・共有・改善」のサイクルを回すことで、より効果的な人材育成が可能になります。

6-3.研修後、特定の期間ごとにテストをおこなおう

研修で学んだことを定着させ、実務で活かせるようにするためには、研修後の一定期間ごとに抜き打ちテストを実施するのがおすすめです。

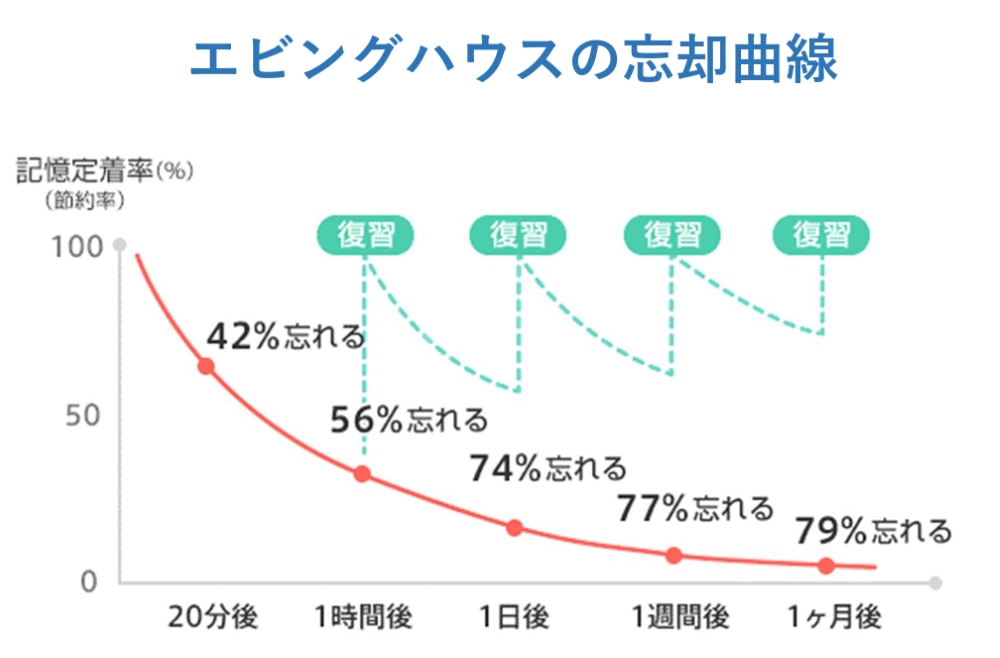

「エビングハウスの忘却曲線」によると、人間は学んだことを1日後には約74%忘れてしまうとされています。

そこで、研修後の一定期間ごとに繰り返しテストを行うことで、研修の内容を何度も思い出すことになるため、記憶が強化されやすくなるのです。

テストを行うのにおすすめのタイミングや具体的なやり方は、以下の通りです。

テストを行う際の注意点 |

・「ただ点数をつけるためのテスト」ではなく、「学んだことを思い出せるか?」を重視する |

このように、テストを上手く利用して研修の学びを実務にしっかり定着させましょう。

研修を確実に定着させるために何をすべきか、以下の記事でより詳しく解説していますので、気になる方はそちらもご参考ください。

参考記事:最短で研修を定着させるロードマップと8つのステップ

7.研修効果を最大化するなら「研修の復習」をさせることが重要

研修の効果を最大限に引き出すためには、「研修の復習」をさせることが欠かせません。

なぜなら前章でもお伝えしたとおり、人間は一度学んだことを

・1時間後には約50%

・1日後には約75%

・1ヶ月後には約80%

忘れてしまうと言われているからです。

しかし、定期的に復習して思い出すことで、記憶の定着率を大幅に高めることができるのです。研修を受けただけでは学びは定着しないため、繰り返し思い出すための復習を徹底するのが重要です。

(1)学習の定着度を把握する仕組み |

例えば、研修の内容を復習させるには以下のような方法がおすすめです。

仕組み | ・研修後すぐに簡単なテストを行い、研修の内容をすぐに思い出す機会を作る |

環境の整備 | ・研修で学んだことを同僚やチームメンバーに説明する |

研修の復習を効率よく行うなら「Monoxer」の活用がおすすめ! |

研修を実施したものの受講者の復習が続かず、結局「学んだことが現場で活かされていない」という状況はありませんか?

研修の効果を最大化するには研修後の復習が不可欠ですが、研修担当者が一人ひとりをフォローし続けるのは現実的に難しいですよね。

そこでおすすめなのが、記憶定着をサポートする学習プラットフォーム「Monoxer」です。

Monoxerなら、AIが個々の記憶状況に応じて学習を最適化してくれるため、必要な知識やスキルを効果的・効率的に身に着けることができるからです。

また、学習の定着度をデータで可視化できるため、誰がどれくらい覚えているのかも一目瞭然です。

とはいっても、具体的な導入メリットのイメージがつかないですよね。そこで以下に、ワンクリック・登録不要で見られる、Monoxerの魅了が詰まった記事をご用意しました。

さらに、企業様の導入事例付きの資料もご用意。トライアルも実施しておりますので、研修の復習を効率よく行いたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

8.まとめ

この記事では、「研修効果を高めるためにやるべき全18項目」をstep別にご紹介しました。

研修効果を高めるための各stepと全18項目は、以下の通りです。

研修前 | 事前準備 | ・研修の目的とゴールを決めよう ・目的とゴールから逆算して今回の研修テーマを決めよう ・研修テーマに対する参加者のスキルレベルを測ろう ・参加者の動機づけを行おう ・研修後のフォローアップ体制と人員の確保をおこなおう |

カリキュラム設計 | ・最適な講師を選ぼう ・研修の開催時間を決めよう ・研修の実施回数や開催方法を決めよう ・受講者のスキルレベルに合わせた研修を設計しよう | |

前日準備 | ・事前にとったアンケートをもとに当日話す内容をチューニングしよう ・研修に必要な機材の最終チェックをしよう ・受講者に研修当日の流れや持ち物をリマインドしよう | |

研修中 | 研修のポイント | ・研修開始前にアイスブレイクを実施しよう ・集中力を維持するために適度な休憩を入れよう ・受講者同士で学びを深められるグループワークを取り入れよう |

研修後 | フォロー・効果測定 | ・研修後の効果を測定しよう ・現場目線で上がった成果を部署ごとに報告させよう ・研修後、特定の期間ごとに抜き打ちでテストをおこなおう |

しかし、いくら効果の高い研修を実施しても、その後の復習を怠ると「実務に使えるスキル」として定着させることはできません。

そのため、研修の内容を繰り返し復習させ、何度も思い出す機会を提供することが重要です。