ロープレが意味ない=やり方が時代遅れ!社員を急成長させる実践術

「ロープレって、意味ないですよね?」

そんな若手社員の言葉に、戸惑った経験はありませんか?

近年では「やらされ感が強い」「実務に活きない」といった声が多く、ロープレ自体に意味がないと感じる人も増えています。

結論から言えば、ロープレに意味がないわけではありません。

やり方が古く、時代や現場に合っていないだけです。

なぜなら、従来のロープレの多くが、型通りのやりとりをこなして終わりになってしまっているからです。

本番のような臨場感もフィードバックもなく、やっても「自分ごと化」できずに記憶にも残りません。

実際、ロープレに対する不満としてよく挙がるのが、「フィードバックが曖昧」「緊張感がない」「実践と違いすぎる」といった声です。

こうした要素が、ロープレをやる意味のない形式的なものにしてしまっているのです。

しかし、視点を変えれば、これはチャンスでもあります。

やり方さえアップデートすれば、ロープレは現場で活きるスキルを最短で身につけられる有効な手段へと生まれ変わります。

せっかく時間をかけてロープレをするのなら、「やって終わり」ではなく、確実に成果につながるロープレにしたいですよね。

そこでこの記事では、なぜ従来のロープレが機能しないのかや「どうすれば現場で活きるロープレに変えられるのか」を解説します。

具体的には、以下のような内容を順番に説明していきます。

・時代に合わないロープレの落とし穴 |

現場で「意味がない」と感じられていたロープレも、視点や進め方を変えるだけで、実践力を育てる有効な手段になります。

今のやり方に少しでも疑問を感じていた方は、この記事の内容を参考に、自社のロープレの形を見つめ直してみてください。

目次[非表示]

1.ロープレが意味ないと感じるのは「やり方が時代遅れだから」

冒頭でもお伝えしたとおりロープレが意味ないと感じる原因は、やり方が古いからです。

なぜなら、多くの現場でいまだに行われているロープレは、決まった台本を読み合うだけの形式になってしまってしまっているからです。相手の反応に合わせて話を展開する練習にはならず「正解を言えるかどうか」だけが重視されてしまいます。

例えば、営業現場では、相手の表情や状況に応じて伝え方を柔軟に変える力が求められます。

しかし、実際のロープレでは「決まったセリフを言えるか」に注目が集まり、応用力や思考力を鍛える機会が得られにくいのが現状です。

ロープレを意味あるものに変えるには、まず形式そのものを見直さなければなりません。

この章では、

・ロープレは正しく実施すれば効果がある |

といったポイントを通じて、「なぜ今のやり方ではうまくいかないのか?」を整理していきます。

1-1.ロープレは正しく実施すれば効果がある

ロープレは正しく実施すれば効果があります。

単なる形式的な練習で終わらせず、営業現場に即したやり方を取り入れれば、実践力が着実に鍛えられる営業手法です。

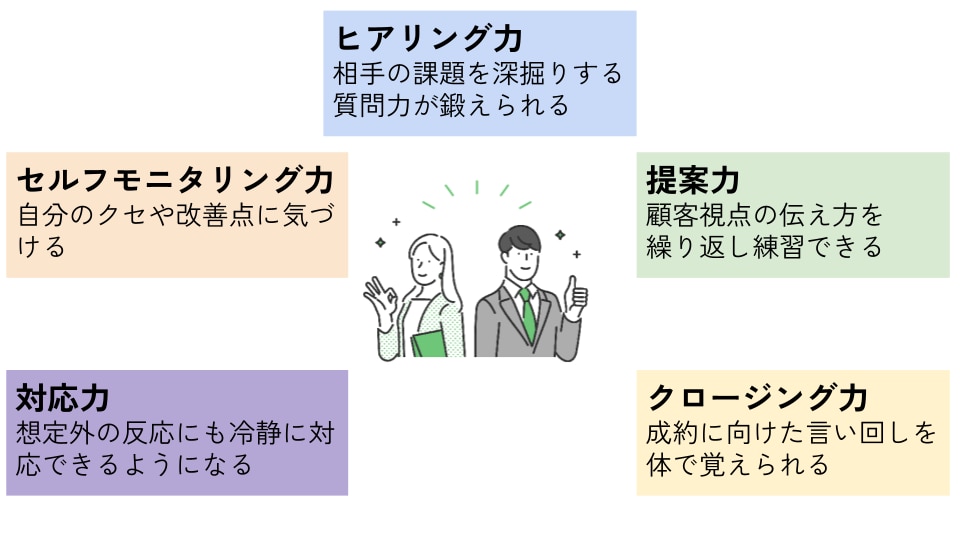

例えば、以下のような営業スキルが向上します。

「ウチでやってるロープレ、こんな効果あったかな?」と感じる方もいるのではないでしょうか。

それもそのはずです。あなたの会社は、下記のような正しい手順で実施していますか。

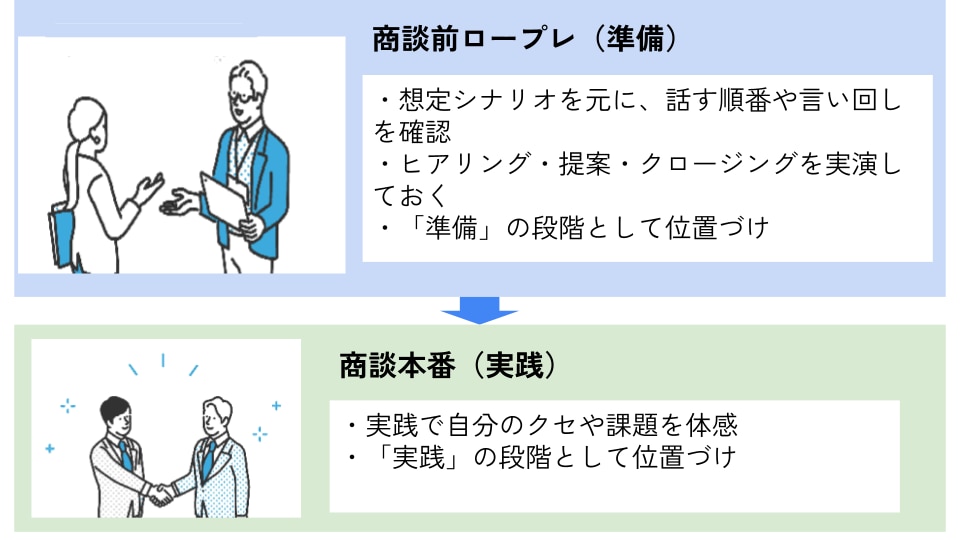

ロープレは本来、ただ「練習の場」として行うものではありません。

商談の「前・本番・後」という一連の流れの中に組み込むことで、実践力が磨かれ、成果に直結するトレーニングにつながります。

・「事前にどこを意識して臨むのか」 |

上記の3ステップを丁寧に回すことで、営業現場での再現性が高まり、着実な成長につながります。

つまり、ロープレとは準備と改善のプロセスを形にする仕組みなのです。

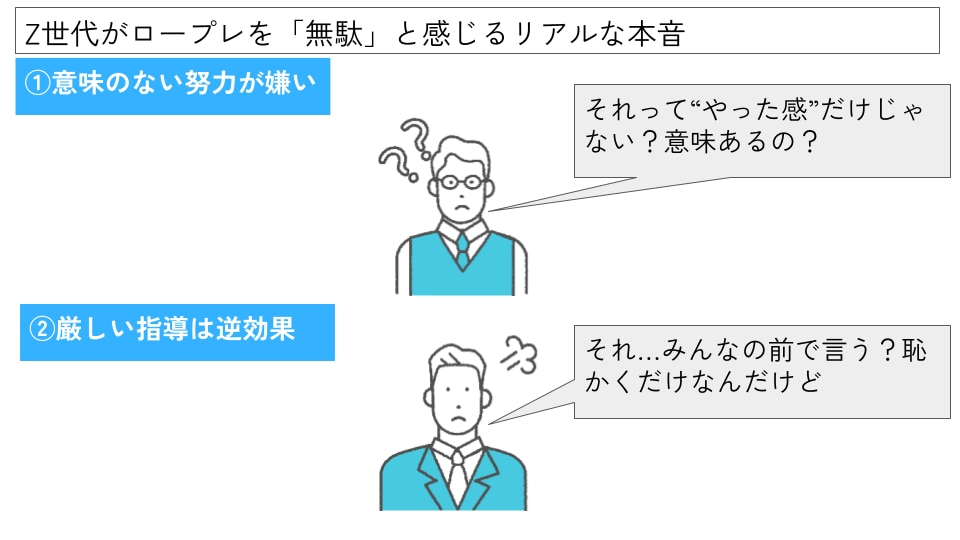

1-2.今の若者に従来のロープレは通用しない

ロープレが意味がないと思われる背景には、時代の変化があります。

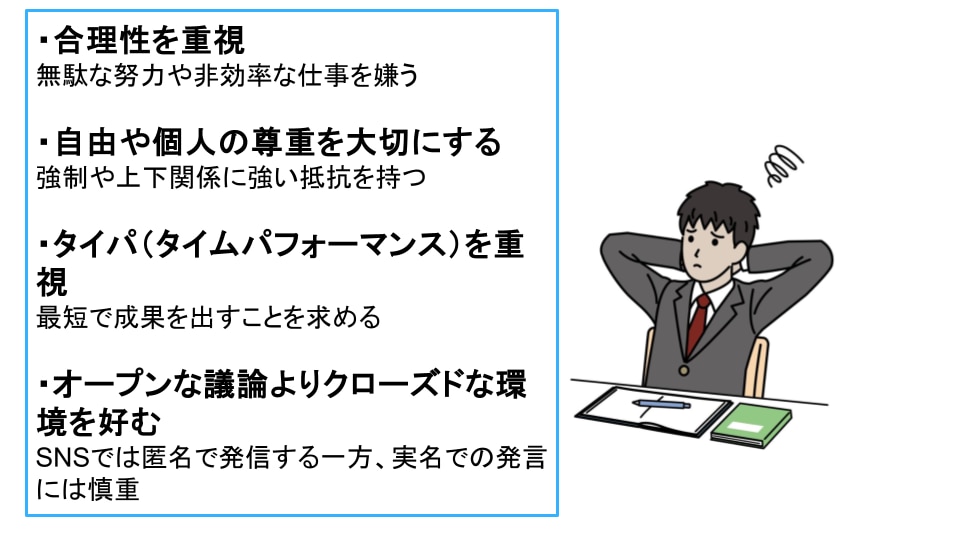

特にZ世代(1990年代後半〜2010年代生まれ)の価値観は、これまでの世代と大きく異なります。

Z世代は「デジタルネイティブ」とも呼ばれ、生まれたときからスマホやSNSに触れて育った世代です。特徴として、以下のような傾向があります。

Z世代は「意味のあることに時間を使いたい」という意識が非常に強く、昔ながらの価値観や慣習に対して疑問を持ちやすい傾向があります。

このような特徴を持つZ世代にとって、従来のロープレはどう映るのでしょうか?

具体的に「合わない」と感じる理由を見ていきましょう。

Z世代にとって、従来のロープレは「時代遅れ」でしかない可能性があります。

「とりあえずロープレをやっておけばいい」という発想では、Z世代の学びにはつながりにくく、むしろ逆効果になってしまいます。

だからこそ、ロープレのやり方を今の時代に合う形に変える必要があります。

成長企業の営業研修に関する実態調査資料をご用意しました |

OJTやロープレの実施など、10の設問に対する回答結果を解説している、成長企業の営業研修に関する実態調査資料をご用意しました。ぜひ、ご参考ください。

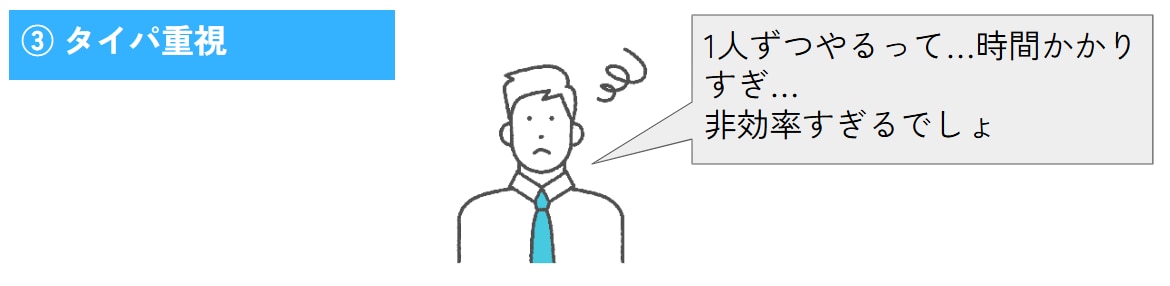

2.よくある意味ないロープレ5つ

正しく行えば、ロープレに意味があることをご理解いただけたかと思います。

本来、ロープレは実践力を育てるためのトレーニングです。

ところが、目的や設計が曖昧なまま進めてしまうと「とりあえずやっておくもの」になり、参加者にとっては時間の無駄としか感じられません。

例えば、以下のようなロープレは形骸化しやすく、「やっても意味がない」と言われてしまう典型です。

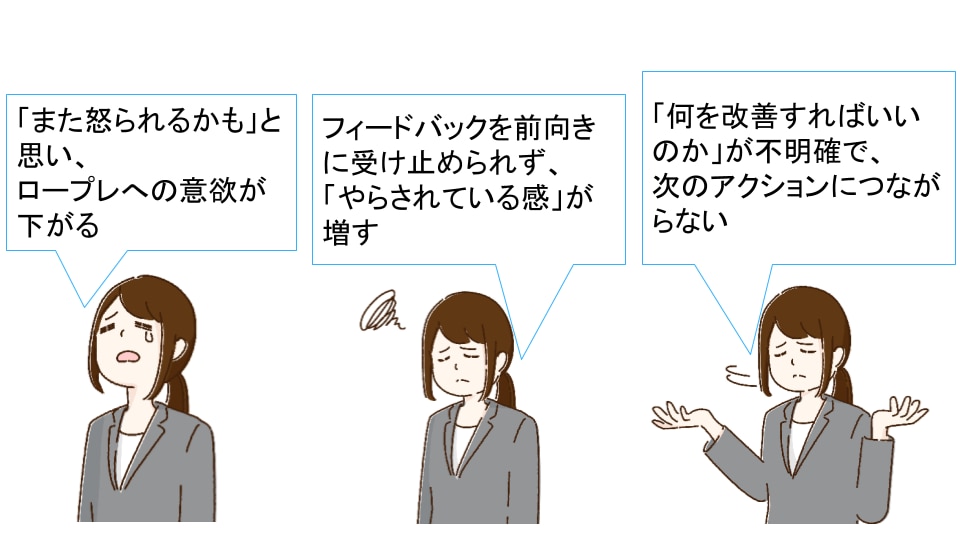

意味のないロープレを続けてしまうと、受講した社員は以下のような感想を抱き、ロープレに対して嫌悪感を抱いてしまいます。

特にZ世代のようにタイパ重視な世代にとっては、意味のないロープレはストレスでしかなく、むしろ学びを遠ざけてしまう原因につながります。

ロープレが「意味ない」と感じられる原因は、やり方そのものにあります。

本来の目的を忘れず、スキルを伸ばす仕組みに立て直すことが大切です。

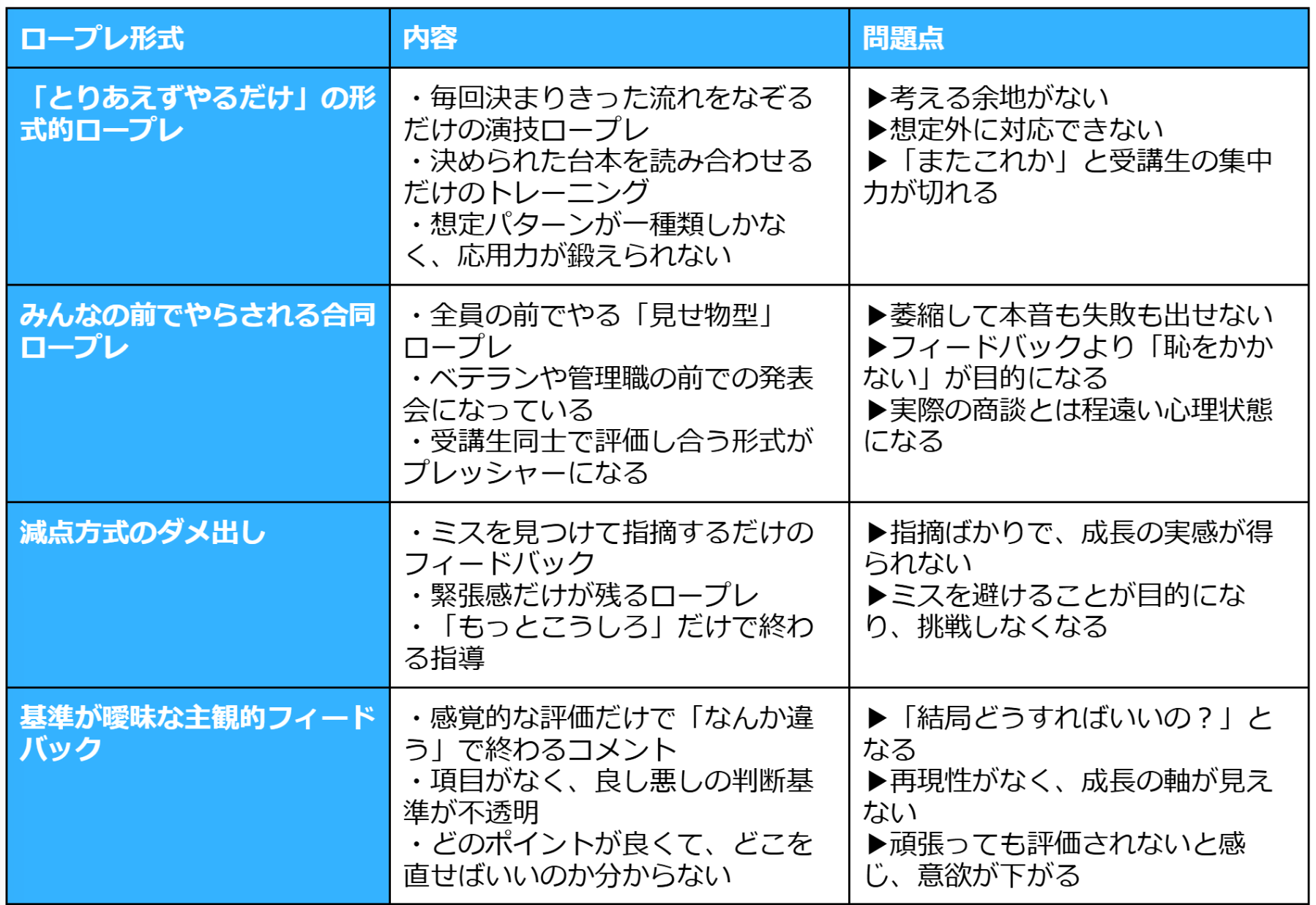

3.ロープレを意味あるものに変えるなら今までのやり方から脱却しよう

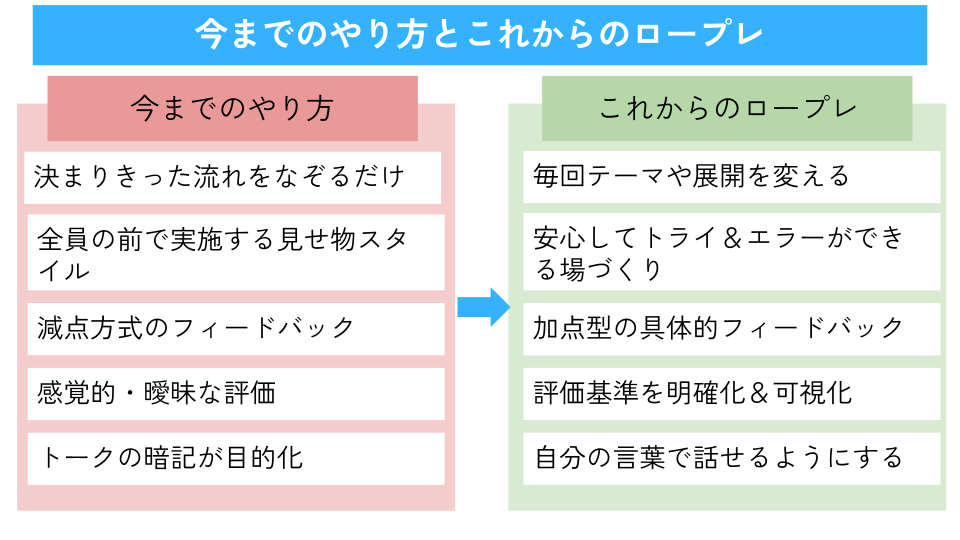

前章では「意味ないロープレ」の典型パターンを紹介しました。

受講者は「マニュアル通りじゃ通用しない」「また怒られるかも」と感じながら、やらされる感を拭えず、モチベーションが下がっていきます。

だからこそ、今までの古いやり方をやめて、実践に活きるこれからのロープレに変える必要があるのです。

以下に、脱却すべき「今までのやり方」と、これから目指すべき「実践的なロープレ」の違いを整理したので、実情を確認してみましょう。

型を覚えることではなく「現場で通用する力」を養うことがロープレの本来の目的です。

形式ではなく、実践に役立つトレーニングかどうかの視点で見直せば、ロープレはもっと意味のあるものに変えていけるでしょう。

4.ロープレを意味あるものに変える4つの対策

ここまで読んで、「うちのロープレ、ちょっと見直したほうがいいかも…」と感じた方もいるのではないでしょうか。

形だけのロープレを続けても、実践力は身につきません。

逆に言えば、正しいやり方を押さえれば、ロープレは現場に活き意味あるトレーニングに変えられます。

ここからは、意味のあるロープレを実現するための4つの対策を紹介していきます。

・現場に即したリアルなシナリオを作る |

従来のやり方を見直し、ロープレを学びにつながるものにしていきましょう。

4-1.現場に即したリアルなシナリオを作る

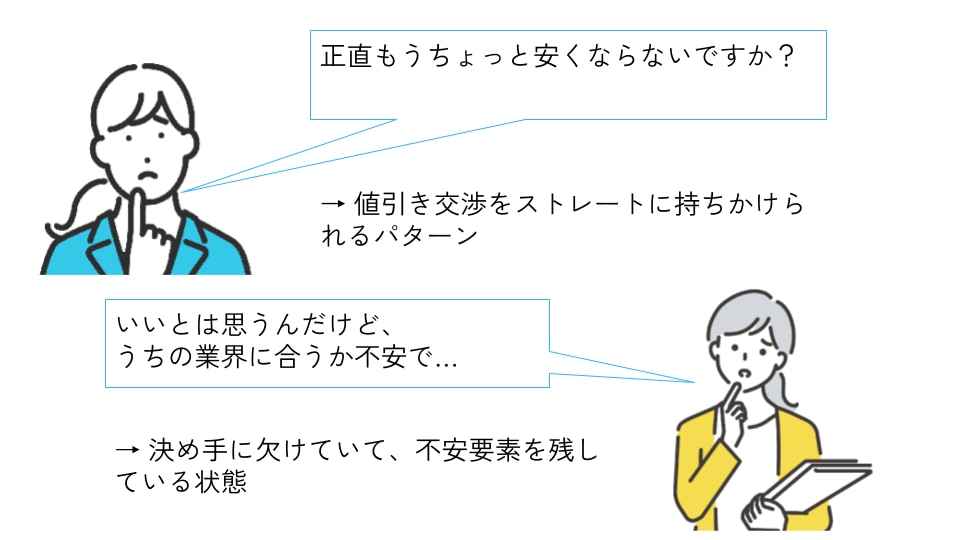

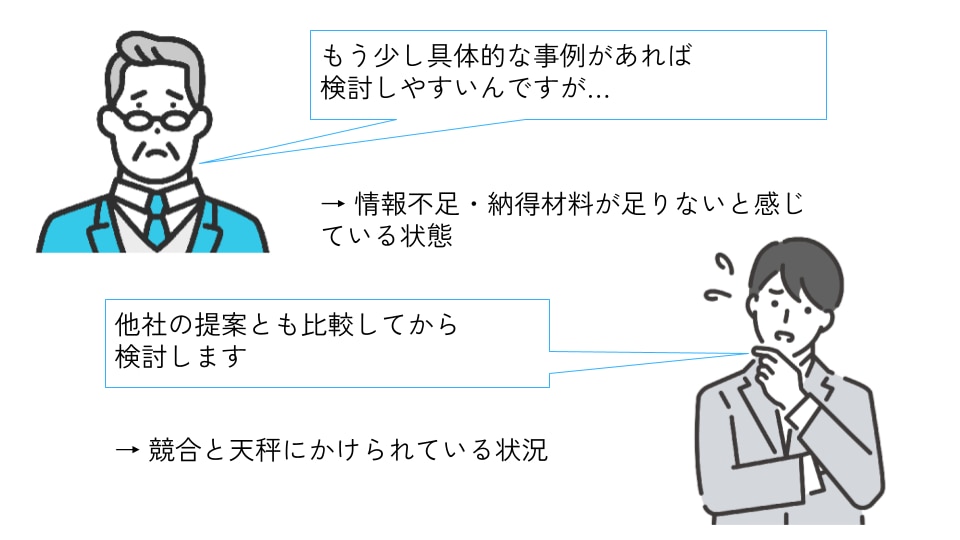

ロープレを効果的にするための対策の一つ目は、現場に即したリアルなシナリオを作ることです。

なぜなら、ロープレが「意味ない」と言われてしまう原因の多くは、実際の業務と乖離した台本を使っていることにあるからです。

現場では、決まった通りに話が進むことのほうが少なく、顧客の反応にあわせて柔軟に対応する力が求められます。

ところが、ロープレが毎回同じお芝居のような台本では、こうした対応力を育てることができません。

だからこそ、商談の流れに合わせて具体的なシナリオを作らなければなりません。

例えば、以下のようなリアルなお客様のセリフにどう対応するか?を想定したシナリオを組み立てると、実践力が育ちます。

上記のようなリアルなケースを想定し、繰り返しロープレを行うことで、実際の現場でも自分の言葉で臨機応変に対応できるようになります。

単なる台本読みではなく「現場でよくある展開」をテーマにしたシナリオを用意することが、意味あるロープレには必要です。

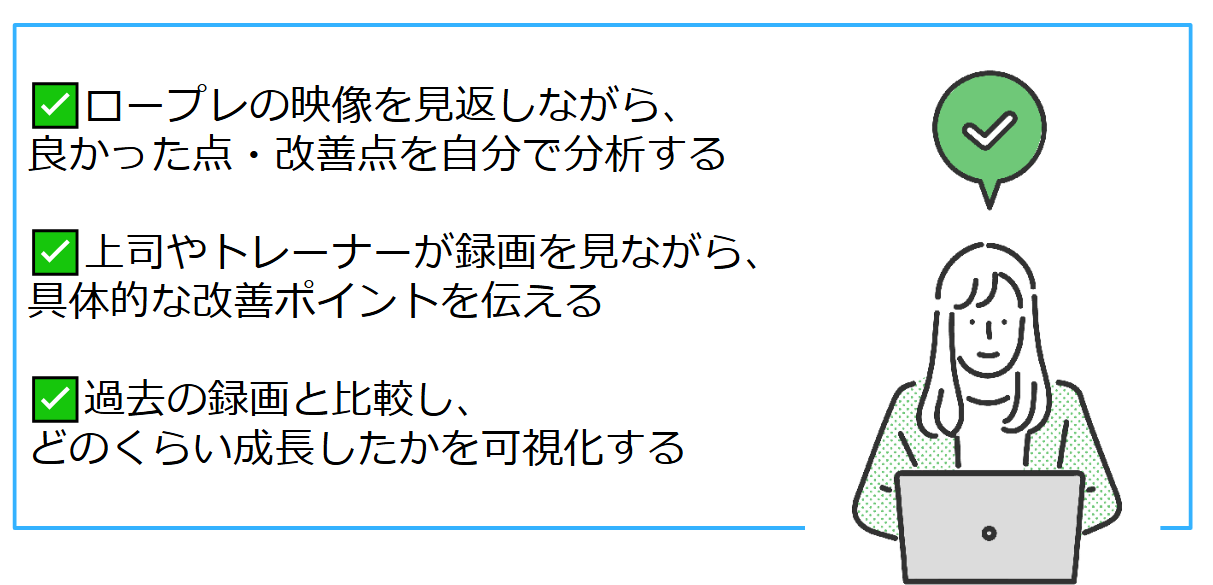

4-2.ロープレを録画でおこなう

ロープレを正しく実践するためには、録画しながら実施しましょう。

録画することで「自分のパフォーマンスを客観的に振り返る」ことができ、成長につなげやすくなるからです。

多くの現場では、ロープレ後にその場でフィードバックを行って終わり…というケースが一般的ですが、それだけでは次のような課題が残ります。

・自分がどう話していたかを細かく覚えていない |

録画を取り入れれば、受講者は自分の話し方や表情、声のトーンなどを客観的に確認できるようになります。例えば、以下のような活用方法があります。

ロープレの質は、振り返りの質で決まります。

再現性のある成長を実現するためにも、録画による可視化は欠かせません。

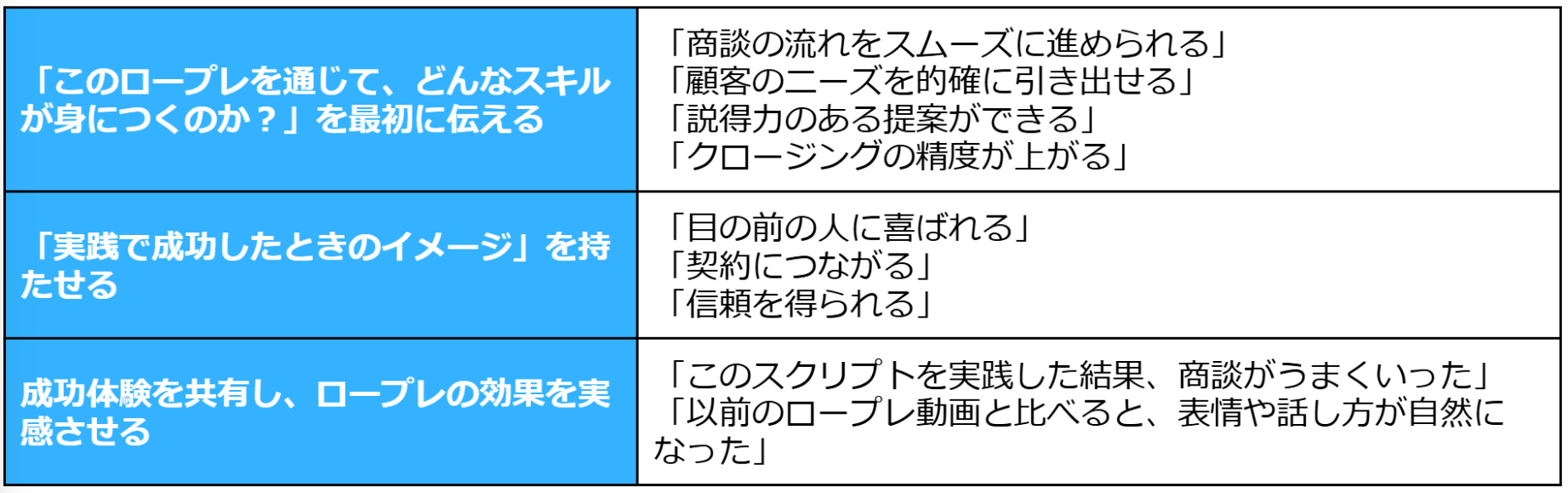

4-3.ロープレの「先にある未来」を見せる

ロープレの「先にある未来」を見せましょう。

単に「やること」が目的になってしまうと、受講者は「なぜこの練習をするのか?」という実感を持てず「やらされている感」だけが残ってしまうからです。

例えば、自分のおすすめの本を紹介した相手から「読んで本当によかった!」と喜ばれたら、次に誰かに紹介するとき、自然と気持ちがこもるはずです。

ロープレもそれと同じです。

「この商品を提案すれば、目の前の相手に喜んでもらえる」

そのイメージがあるかどうかで、伝え方や姿勢は大きく変わります。

特に営業のロープレでは、「この商品・サービスを、目の前の人にすすめたら喜んでもらえる」と確信を持つことが大切です。

具体的に、次のような工夫を取り入れると、ロープレの価値を実感しやすくなるでしょう。

ロープレの目的を明確にし「このトレーニングの先に何があるのか?」を示すことで、受講者のモチベーションは大きく変わります。

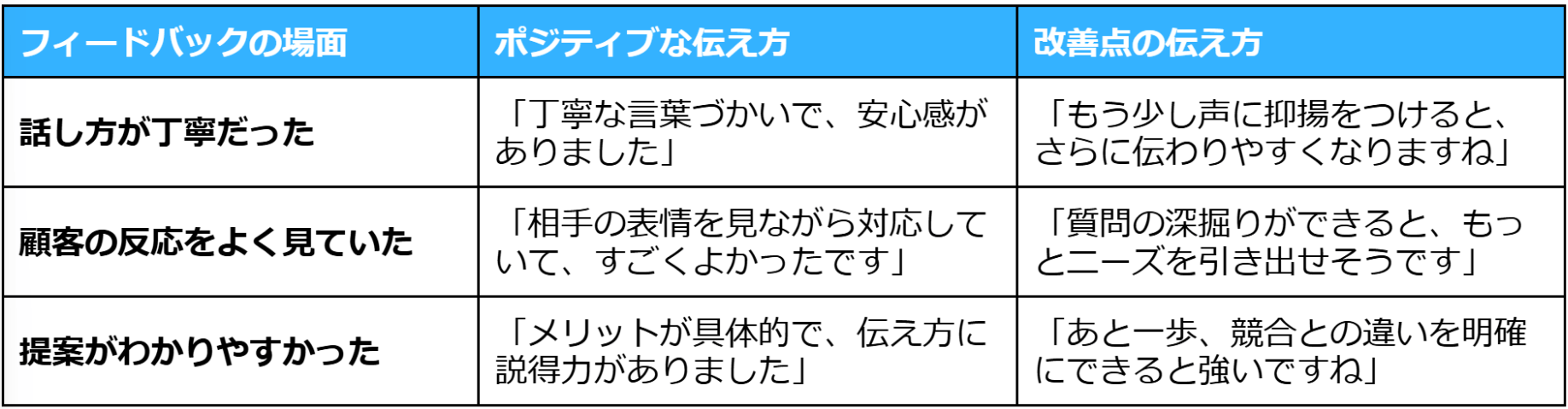

4-4.ポジティブなフィードバックを行う

ロープレの効果を高めるには、ポジティブなフィードバックを行うことが大切です。

指摘ばかりのフィードバックでは受講者が委縮し、次の挑戦に前向きになれなくなるからです。

「ここがダメ」「もっとこうしろ」ばかりでは、ロープレが「改善のための場」ではなく「ミスを責められる公開処刑の場」になってしまいます。

ポジティブなフィードバックとは、「できたこと」にしっかり目を向けることです。

できていた点を明確に伝えることで、受講者自身が「自分にもできる」という実感を持ちやすくなり、改善への意欲も自然と高まります。

例えば、以下のような伝え方が効果的です。

「良かった点」と「改善点」をセットで伝えると、受講者は前向きに受け止めやすくなります。

「良かったところを真似したい」「次はここを意識してみよう」と、自発的な行動にもつながります。

ロープレは、間違いを指摘する場ではなく、できることを増やしていく場です。

ポジティブなフィードバックを通じて、自信と実力をバランスよく育てていきましょう。

営業成果を一元化するための「資料」をご用意しました |

ロープレを始めとした、育成の効果を正しく測るフレームワークなどについてまとめた資料をご用意しています。こちらも併せてご活用ください。

5.ロープレをより効果的に行う3つのコツ

これまで、ロープレを意味のあるものにするための改善策を紹介してきました。

しかし、改善するだけでは十分ではありません。

より実践的な学びにつなげるためには、ちょっとした工夫も必要です。

ここでは、ロープレをもっと効果的にする3つのコツを紹介します。

・ロープレ後に1on1を実施し、フィードバックの質を上げる |

「どのように実施するか?」を意識することで、より実践で活かせる研修内容にできます。小さな工夫を取り入れることで、学びが深まり、現場で活かしやすくなるので、ぜひ実践してみてください。

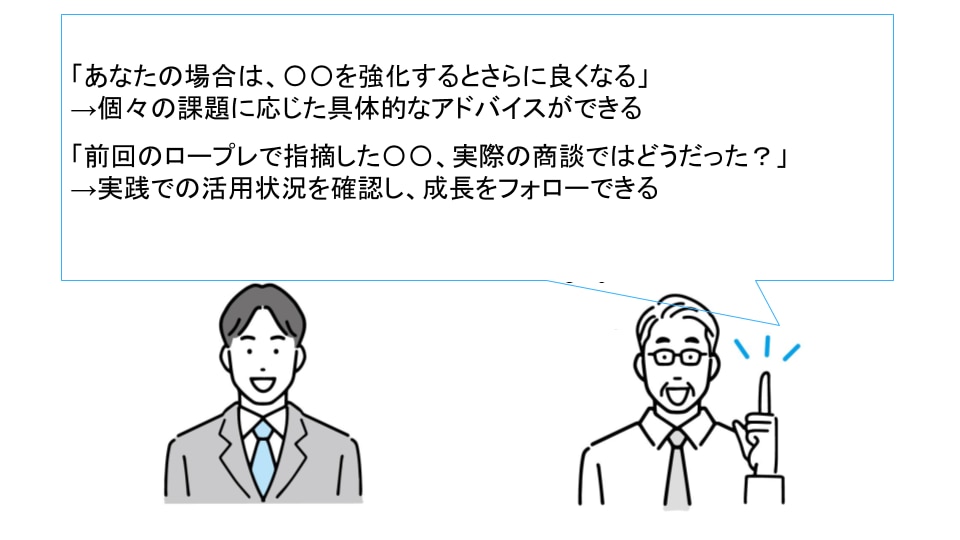

5-1.ロープレ後に1on1を実施し、フィードバックの質を上げる

ロープレ後に1on1を実施し、フィードバックの質を上げましょう。

1on1とは、上司やトレーナーが1対1で対話しながら成長をサポートする手法です。1on1のフィードバックを取り入れることで、受講者は自分の課題を明確に理解し、次のアクションにつなげやすくなります。

一方で、全体研修の場で一括フィードバックを行うだけでは、個々の課題に深く踏み込めないことが多いのが現状です。その結果「結局、自分は何をどう改善すればいいの?」と受講者が迷ってしまうケースも少なくありません。

1on1を活用することで、個別の状況に応じたフィードバックが可能になり、ロープレの学習効果を高めることができます。

5-2.メンバーの学習データを活用する

メンバーの学習データを活用しましょう。

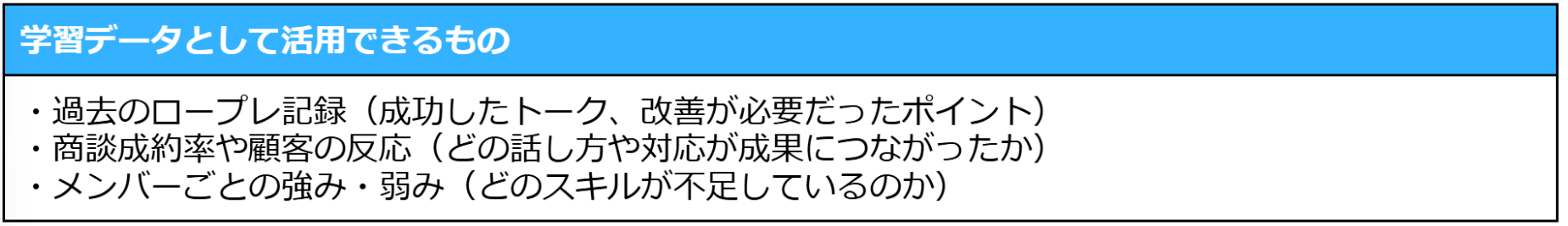

ここでいう「学習データ」とは、メンバーがこれまで積み重ねてきたロープレのフィードバックや、実際の商談・顧客対応の結果を分析した、以下のようなものです。

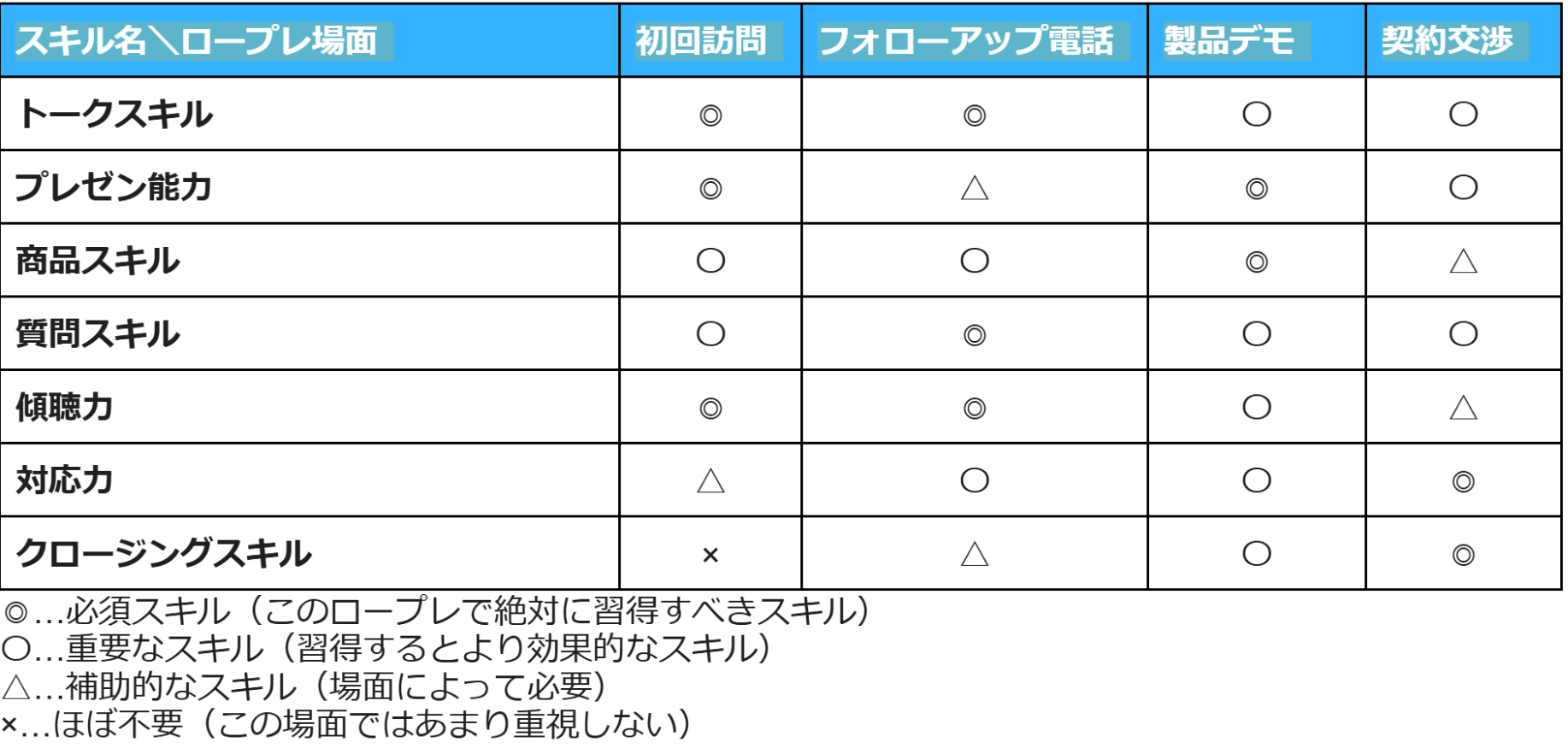

学習データを分析すべき理由は、場面ごとに必要なスキルが異なることが分かるからです。

例えば、初回訪問では「トークスキル」「プレゼン能力」や「傾聴力」が特に重要視され、契約交渉では「クロージングスキル」や「対応力」が成果につながりやすい傾向が見られます。

以下の表は、一般的なスキルの例です。

このように整理すると「どの場面で、どのスキルを重点的に鍛えるべきか?」が明確になり、効果的なトレーニングが実施できます。

「とりあえずロープレをする」のではなく、学習データをもとに「どのスキルが成果につながるのか?」を明確にし、それをロープレで実践できるようにすることが大切です。

5-3.継続的な学習の仕組みを取り入れる

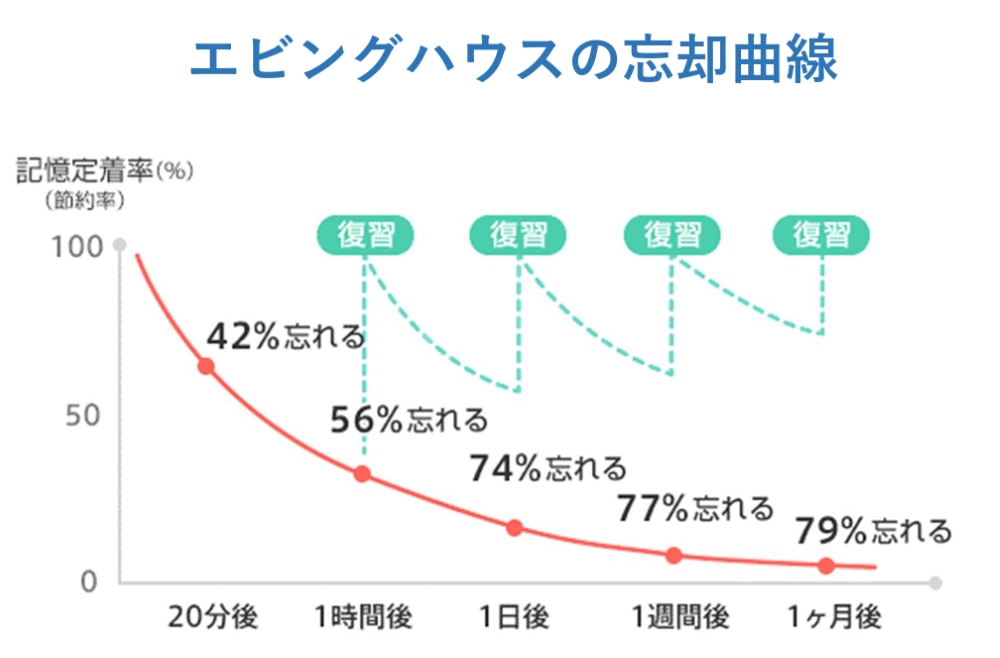

ロープレで学んだ内容を定着させるためには、継続的な学習が不可欠です。

なぜなら、人は時間とともに学んだことを忘れてしまうからです。

エビングハウスの忘却曲線によれば、学習した内容は1日後には半分以上忘れられてしまうといわれています。

ロープレで得た気づきや改善点も、振り返りをしなければすぐに薄れてしまい、次の実践に活かしにくくなります。

しかし、実際の業務と並行しながら時間を確保するのは簡単ではなく、「ロープレの後に振り返る余裕がない」という課題を抱えている企業も多いのが現状です。

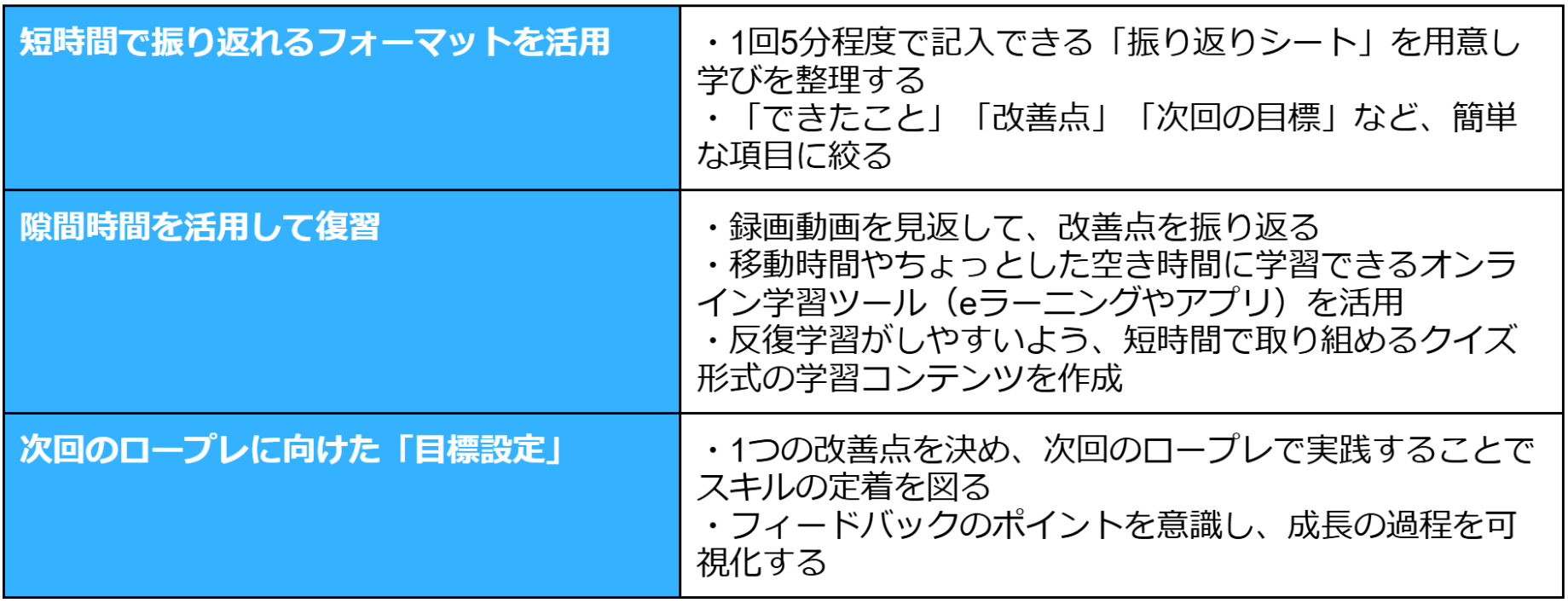

限られた時間の中でも学びを深めるためには、振り返りを習慣化し、業務と両立しやすい学習方法を取り入れることが大切です。

以下のような「仕組み×環境の整備」を取り入れることで、学習を無理なく継続できるでしょう。

(1)学習の定着度を把握する仕組み |

具体的に、以下のような施策を取り入れてみてください。

「時間がないから無理」と諦めるのではなく、短時間で効果的に振り返る工夫を取り入れながら、実践に活かせる学びを積み重ねていきましょう。

6.ロープレの効果を最大化するならMonoxerの導入がおすすめ

ロープレの効果を最大化するなら、Monoxer(モノグサ)をぜひご活用ください!

Monoxerは「学びを現場で活かせる形に変える」記憶の定着と繰り返し学習をサポートするプラットフォームです。

ロープレは「やって終わり」では意味がありません。その場では理解できたつもりでも、時間が経つと忘れてしまい、実践で再現できないことも少なくありません。

そんなとき、Monoxerは、以下のような場面で役立ちます。

・ロープレの課題を解決できる |

ここでは、Monoxerを活用することで、どのようにロープレを「意味のあるもの」に変えられるのかを見ていきましょう。

6-1.ロープレの課題を解決できる

ロープレを「やって終わり」や「現場で活かせない」などの悩みを抱えている企業にとって、Monoxerは効果的なツールになるでしょう。

Monoxerを活用すれば、ロープレで得た学びを日々の業務の中で繰り返し復習できるため、記憶の定着と現場での応用力が自然と身についていきます。

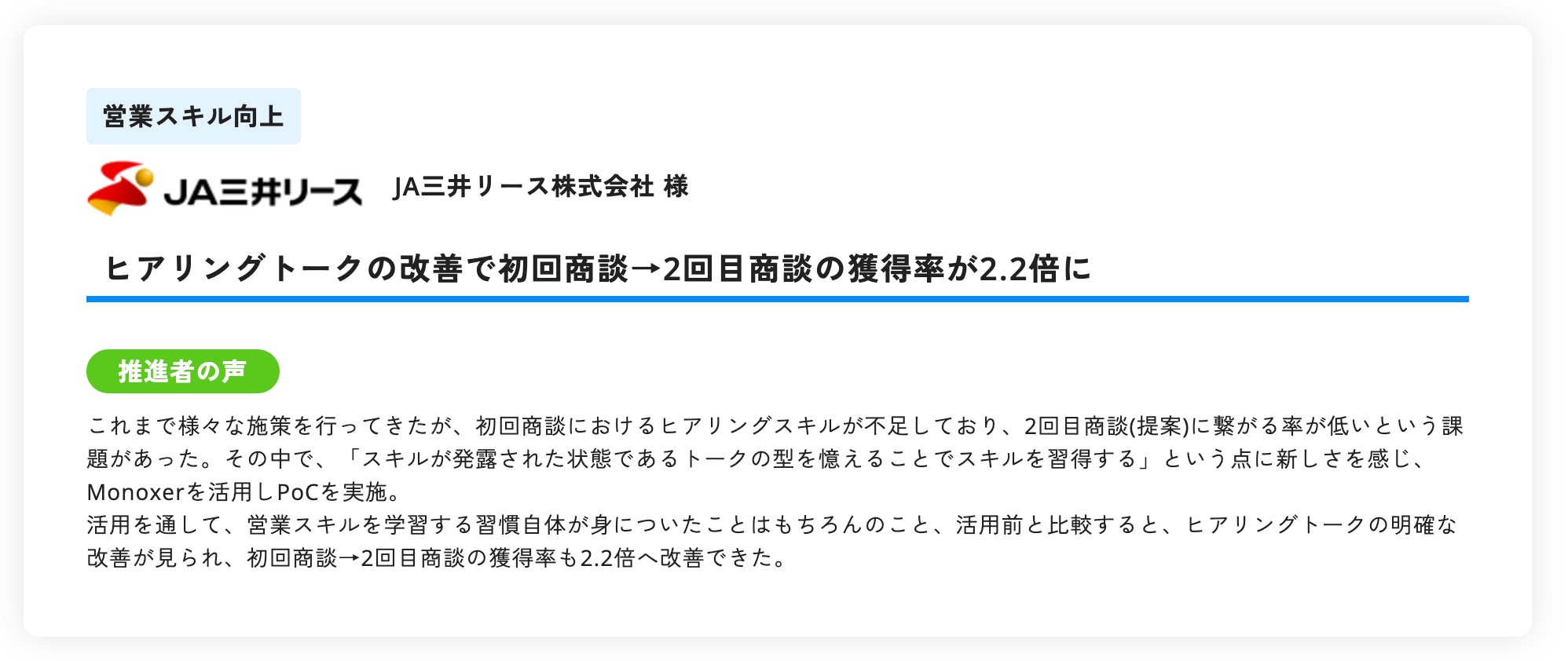

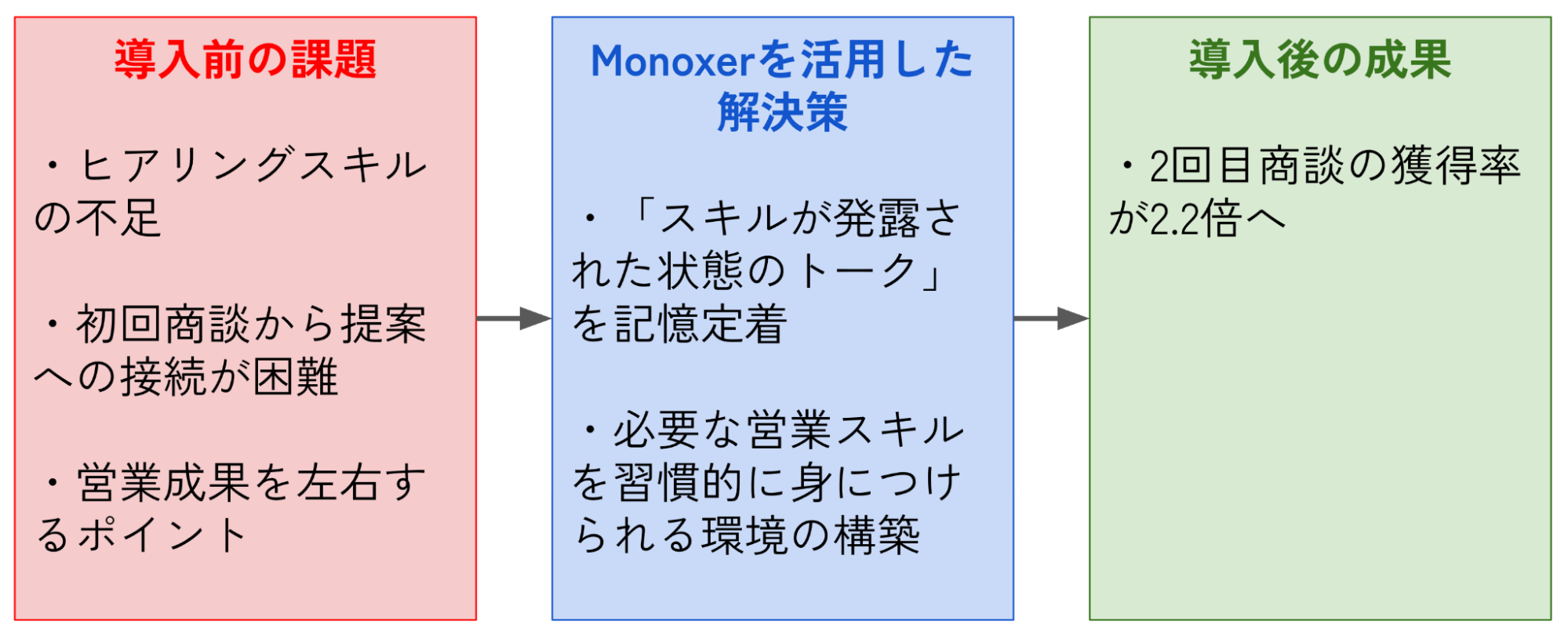

実際に、JA三井リース株式会社様では、Monoxerを営業トレーニングに活用し、初回商談から2回目商談への接続率が2.2倍に向上しました。

上記のように、ロープレで見つけた課題を、記憶に定着させながら日常で反復できる環境を整えることで、「やって終わり」のロープレを「成果につながるトレーニング」へと変えることができます。

6-2.営業メンバーごとに最適なトレーニングを実施

Monoxerを導入すれば、メンバー一人ひとりに最適なトレーニングが実施できます。

なぜなら、Monoxerには「個別の習熟度や記憶度に応じて、その人に最適なタイミングと難易度で問題を調整してくれる機能」があるからです。習得には個人差があるため、画一的な研修ではそれぞれの成長スピードや課題に対応しきれません。

個々の課題に合わせた最適な学習環境を整えることで「なんとなくやる研修」ではなく、「一人ひとりに合わせた効率的な学び」を実現できます。

ロープレを通じて得た学びを確実に定着させるためには、メンバーそれぞれの成長に合う個別トレーニングが欠かせません。

一人ひとりの成長に合わせたトレーニングも、Monoxerならしっかりサポートできます。

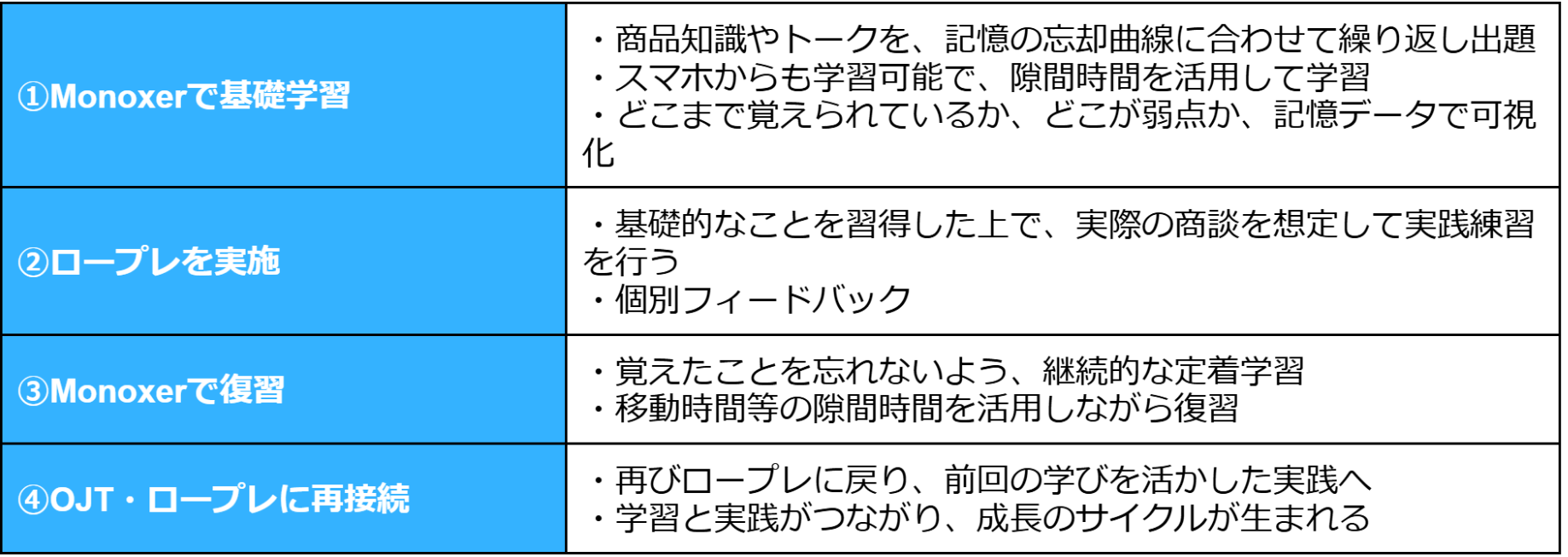

6-3.ロープレとMonoxerを組み合わせた学習サイクルの構築

ロープレの効果を持続的に高めたいなら、Monoxerとの組み合わせによる学習サイクルの構築がおすすめです。

なぜなら、ロープレは「その場での練習」にとどまりがちで、復習や反復が不足すると、せっかく得た学びも時間とともに忘れてしまうからです。

Monoxerを活用すれば、ロープレの内容を効率よく定着させる仕組みが整い「学びを現場で活かす力」へと変えていくことができます。

例えば、以下のような流れで学習サイクルを構築できます。

最初に基礎的な知識やスキルをしっかりと学ぶことで、学習者は土台となる理解を深めることができます。基礎レベルが十分に身についていれば、その後に行うロープレでも、より実践に近い、応用的なシーンでの練習が可能になります。

また、事前に基礎を習得しておくことで、OJTにおける指導者の負担も軽減されます。新人が基本的な知識を持った状態で現場に入るため、指導者は基礎から教える必要がなくなり、より現場固有のノウハウや実務に即した指導に時間を割くことができます。結果として、チーム全体の生産性向上や教育コストの削減にもつながります。

Monoxerをロープレと連携させることで、「やりっぱなしで終わる研修」から脱却し、記憶の定着→実践→再学習という好循環を作り出すことができます。

Monoxerではトライアルを提供しています。実際に活用し、営業メンバーのスキル向上に役立つかを試してみてください。

「Monoxer」の特徴が分かる資料をご用意しています |

今回、Monoxerの活用イメージがわかる資料を無料でご用意しています。

「Monoxer」ならではの強みをお伝えできるように、使用画面や導入事例まで分かりやすくまとめています。ぜひご覧ください。

7.まとめ

ロープレは、本来、営業力や対応力を磨くための有効なトレーニング手法です。しかし、一部では意味がないと感じられているのも現実です。「意味がない」と感じられてしまう背景には、やり方の古さや形骸化、現場との乖離が挙げられます。

ロープレを意味のあるものに変えるためには、次のようなポイントが大切です。

・現場に即したリアルなシナリオを用意する |

こうした工夫を通じて「やらされる研修」ではなく「現場で成果につながる学び」に変えていくことが可能になります。