OJTは意味がない=誤解!成長企業の73.6%が導入する理由とは

「新人には現場で覚えてもらうしかない」

そんなふうに、なんとなくOJTを続けていませんか?

けれど実際は、思ったより育たないし、教えたつもりなのに、全然定着していない...。

従来のやり方に違和感を覚えたあなたは、決して間違っていません。

結論からお伝えすると、OJTには意味があります。

実際に、私たちモノグサ株式会社の調査では、3期以上連続で増収している企業の73.6%が「OJTのみ」または「主にOJT」を実施していることが分かっています。

「意味がない」と感じてしまう背景には、OJTという仕組みそのものではなく、「やり方」に課題があるケースがほとんどです。

例えば、OJTが現場任せになっていたり、指導者が忙しく十分な時間を割けなかったり、学習の定着を支える仕組みがなかったりすると、せっかくのOJTも成果につながりません。

そこで本記事では、以下のポイントを軸に「意味のあるOJT」に生まれ変わらせるための具体策を解説します。

・OJTで成果が出ない3つの根本要因 ・OJTを「機能する仕組み」に変えるための6ステップ ・指導者と現場の負担を軽減しながら新人の育成を加速させる方法 ・記憶定着を支えることで、OJTの成果を確実に積み上げるコツ |

新人が自然と力をつけていく“育つOJT”の実現には、現場の負担を抑えながら、学びを定着させる仕組みづくりが欠かせません。 「OJTはもう古い」「どうせすぐ忘れる」と感じている方こそ、この記事を読むことで、なぜOJTがうまく機能しないのか、どうすれば本来の力を発揮できるのかが見えてくるはずです。

現場の負担を最小限にしながら、人が育ちやすい仕組みを整えるために、OJTを見直すきっかけとしてご活用ください。

営業・販売員の人材育成に関するお悩みに関して、Monoxer(モノグサ)がお応えします!お気軽にご相談ください。

目次[非表示]

1.「OJTは意味がない」は大きな誤解!正しく実施すれば効果は見込める

「OJTは意味がない」と感じている方もいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。

適切に設計・実施されたOJTは、社員の成長を加速させ、組織に成果をもたらす効果があります。

実際に成果を出している企業の多くが、OJTを有効に活用していることがデータからも明らかになっています。

ここでは、具体的な数字と要因を交えながらOJTで成果がでない要因を見ていきましょう。

・3期以上連続で増収している企業の73.6%が「OJTのみ」または「主にOJT」を実施している |

1-1.3期以上連続で増収している企業の73.6%が「OJTのみ」または「主にOJT」を実施している

適切なOJTを導入している企業ほど、成長を遂げています。

実際に、私たちモノグサ株式会社の調査によると、3期以上連続で増収している企業の73.6%が「OJTのみ」または「主にOJT」を実施しています。

(資料内では、3期以上連続で増収している企業に勤める営業推進・営業教育・営業企画担当者を対象に、OJTやロープレの実施など、10の設問に対する回答結果を解説しています。)

これらの結果が示すのは、OJTが「意味がない」のではなく「やり方次第で成果につながる」施策だということです。

OJTは、単なる新人育成の手法ではありません。

業績向上や人材定着といった、組織全体の成果に直結する重要な仕組みとして、正しく設計・実施することが求められています。

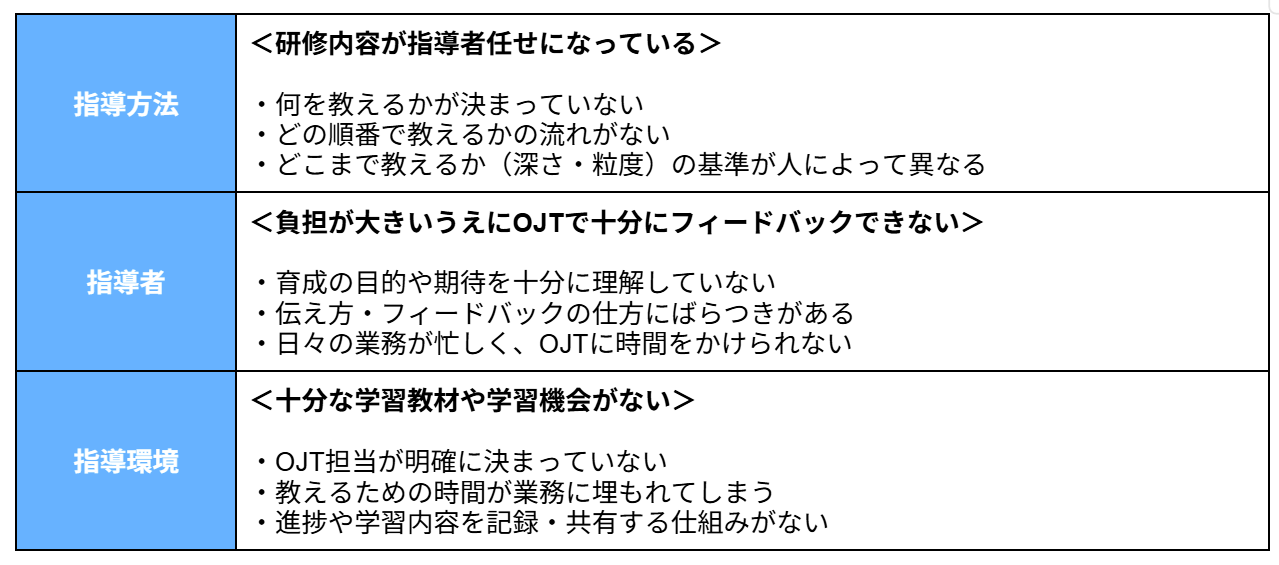

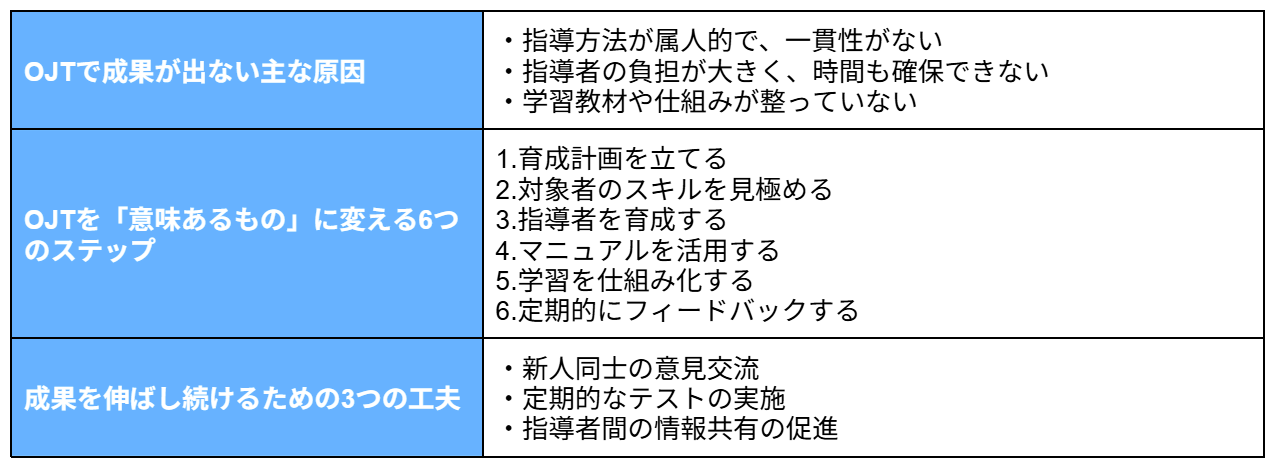

1-2.OJTで成果がでないのは「指導方法」「指導者」「指導環境」の3つが十分に整っていないから

OJTで成果が出ないと感じる原因の多くは「OJTそのもの」ではなく、指導方法・指導者・指導環境の3つが整っていないことにあります。

この3要素は、OJTを効果的に機能させるための土台です。どれか一つでも欠けてしまうと、新人が十分に成長できず「結局OJTは意味がなかった」という評価につながってしまいます。

OJTが機能しないと感じている場合は、以下のポイントを確認してみましょう。

より踏み込んだ内容は「2.今のやり方は通用しない!OJTで結果を出せない三大要因」で解説しますが、上記のような状態では、新人側もどこまで成長できたのかを把握しづらく、学びが断片的になってしまいます。

「OJTは意味がない」と決めつける前に、“どう教えるか・誰が教えるか・どんな場で教えるか”を見直すことで、OJTは本来の力を発揮するようになるでしょう。

2.今のやり方は通用しない!OJTで結果を出せない三大要因

OJTの成果が出ないと感じている企業には、共通する課題があります。

それは、「新人が成長できる環境が整っていないこと」です。

OJTは、ただ現場で業務を経験させるだけでは効果を発揮しません。計画的な指導がなければ、新人は何をどう学ぶべきかが分からず、結果として成長が遅くなります。

OJTの効果を阻害する代表的な3つの要因は、以下のとおりです。

【指導方法】 | ・研修内容が指導者任せになっている |

【指導者】 | ・負担が大きいうえにOJTで十分にフィードバック |

【指導環境】 | ・十分な学習教材や学習機会がない |

自社の状況と照らし合わせながら確認してみましょう。

2-1.【指導方法】研修内容が指導者任せになっている

OJTで結果を出せない要因の一つは、研修内容が指導者任せになっていることです。

例えば、ある指導者からは「まず実践してみることが大事」と言われ、別の指導者からは「しっかり準備してから動け」と教わった場合、新人はどちらを優先すべきかわからなくなります。

その結果、自信を持って行動できず、成長に時間がかかってしまうのです。

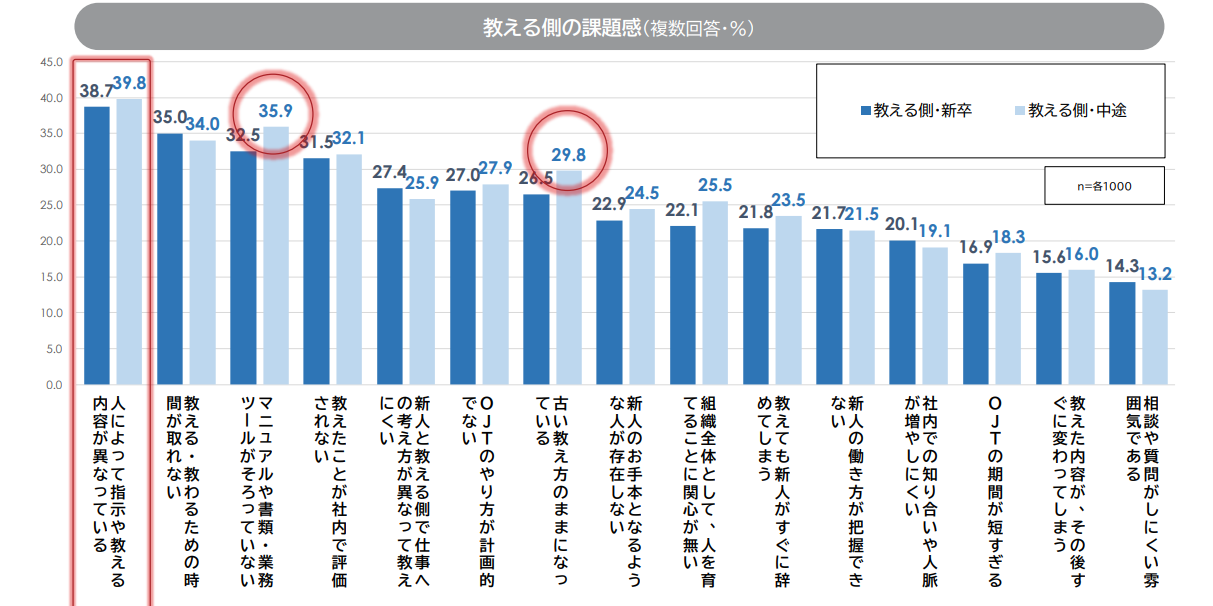

実際に、新人の35.6%(新卒)・38.2%(中途)が「人によって指示や教える内容が異なっている」と感じており、OJTの効果が十分に発揮されていません。(出典:OJTに関する定量調査|株式会社パーソル総合研究所シンクタンク本部)

現場ごとに方針が異なると、新人は「何が正解かわからない」「どの指導に従えばいいのか迷う」といった状態になり、自信を持って行動できなくなってしまいます。

だからこそ、OJTにおける指導方法は、属人的ではなく“育成設計に基づいた一貫性のある指導”を整えなければなりません。

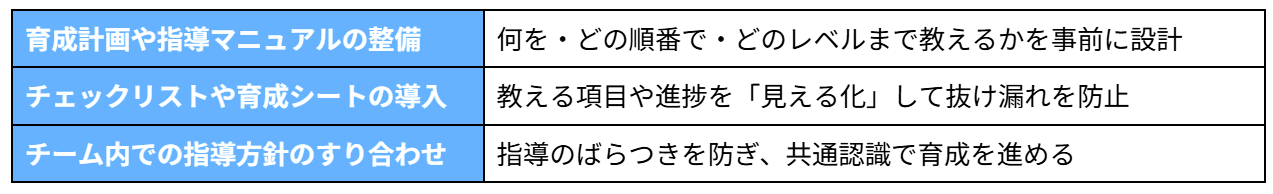

以下のような工夫を取り入れると、指導の質を安定させることができます。

上記の取り組みによって、新人が迷うことなく安心して学べる環境が整い、OJTを意味あるものにできます。

2-2.【指導者】負担が大きいうえにOJTで十分にフィードバックできない

次に、指導者の負担が大きく、十分な指導やフィードバックができていないことです。

OJTの効果を高めるには、現場の指導者による継続的なサポートが欠かせません。

しかし実際には、指導者の心理的・時間的な負担が大きく、OJTが後回しになりやすい状況にあります。

例えば、OJTに関する調査によると、68.0%の指導者が「ハラスメントに配慮しなければならない」と感じており、その影響で必要なフィードバックすら控えてしまう傾向があります。

引用:パーソル総合研究所「OJTに関する定量調査」

また、「教える時間が確保できない」と感じている新人は、新卒35.0%、中途34.0%にも上り、そもそも指導の場すら十分に確保できていない現状が明らかです。

結果として、新人は「質問しづらい」「一人で抱え込むしかない」といった状況に陥り、適切な成長機会を失ってしまいます。

だからこそ、指導者に過剰な負担がかからないよう、環境と仕組みを整えることが不可欠です。

具体的には、以下のような方法が効果的です。

・指導専任の時間や役割の明確化 |

「一部の指導者に頼らない・一人で抱え込まない」OJT体制を整えることで、新人の成長を止めず、OJTの本来の役割を取り戻すことができます。

2-3.【指導環境】十分な学習教材や学習機会がない

最後に、十分な学習教材や学習機会がないことも挙げられるでしょう。

OJTを効果的に進めるためには業務マニュアルや研修制度の整備が必要ですが、実際には新卒の53.1%、中途の55.9%しか業務マニュアルを利用できていません。

これは裏を返せば約半数の新人が十分な学習ツールを活用できる状態になっていないことを表します。

学習ツールが不足している環境では、指導者の負担が増え、新人が自ら学ぶ機会も減少します。その結果、OJTの進行が指導者の裁量に依存し、場当たり的な指導任せに陥ってしまいがちです。

さらに、マニュアルや研修資料を整備していても、「現場で使われていない」ケースも少なくありません。

せっかくの学習ツールが活用されなければ、OJTの効果は半減してしまいます。

3.OJTを意味あるものに生まれ変わらせるための6step

ここまで「OJTは本来効果があるものだが、今のやり方ではうまくいっていかない」という話をしてきました。

実際にOJTを改善し成果を上げた企業の事例も知って「うちのOJTも変えたい!」「でも、どこから手をつければいいの?」と感じている方も多いはずです。

以下の6つのステップを実践すれば、OJTが劇的に変わります。

・計画を立てる |

新人はすぐに成長し、指導する側も「教える負担が軽減した」と感じられる環境になるでしょう。まずはステップの詳細を一つずつ確認していきましょう。

3-1.計画を立てる

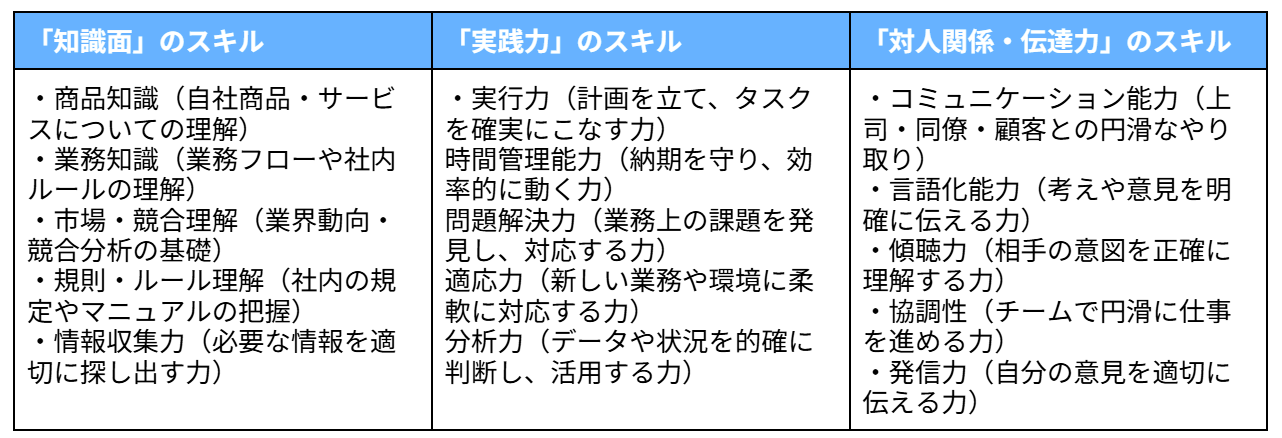

OJTを計画的に進めるためには、新人が身につけるべきスキルを体系的に整理し、それに基づいて計画を立てることが大切です。

計画がないと、指導内容やタイミングが曖昧になり、何を、いつ、どのように教えるかが不明確になってしまうからです。

その結果、新人は必要な知識やスキルを十分に習得できず、独り立ちまでに余計な時間を要してしまいます。また、指導者ごとに教える内容が異なるため、新人が混乱しやすいという問題もあります。

以下の3つのカテゴリーに分類し、それぞれのスキルをバランスよく指導していくことで、効果的なOJTが実現できるでしょう。

上記スキルをOJTの中で計画的に教えていくことで、新人は必要な能力をバランスよく習得できます。

知識面のスキルを最初に習得し、その後、実践力や対人関係・伝達力を強化する流れを作るとスムーズにOJTが進められるでしょう。

3-2.対象の社員の不足しているスキルを見極める

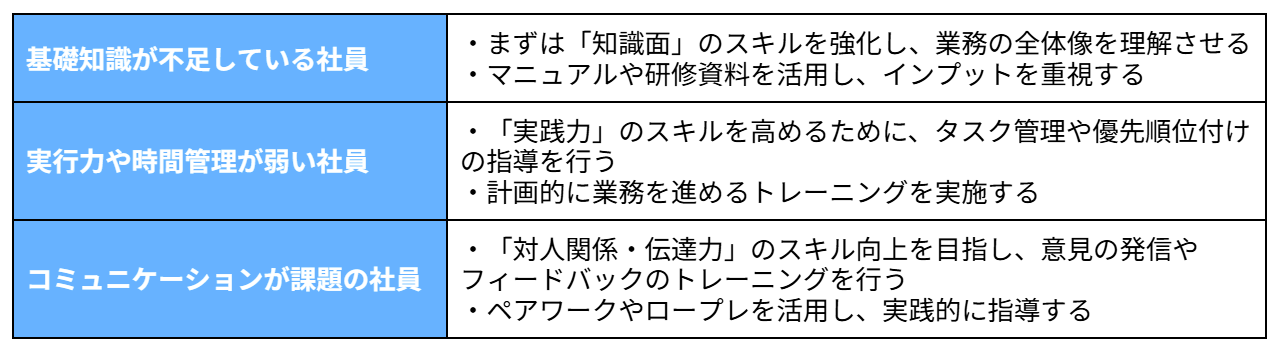

OJTを効果的にするためには、対象の社員の不足しているスキルを見極めましょう。

対象の社員が、どのスキルをどの程度持っているかによって、OJTの進め方を柔軟に変える必要があるからです。

どんなに優れたカリキュラムや指導計画を作成しても、受ける側のレベルや課題を考慮せずに実施すると、スキルの定着が進まなかったり、逆に指導の負担が増えてしまったりするからです。

適切な対象者を見極めるには、「3-1.計画を立てる」で紹介した3つのスキルカテゴリーを基準に、個々の社員がどの段階にいるのかを判断しなければなりません。

例えば、以下のようなポイントで社員を選定すると良いでしょう。

OJTは、ただ計画を立てるだけでは成功しません。指導対象者ごとのスキルレベルを適切に見極め、それに合わせた指導を行うことで、初めて実効性のあるOJTにできます。

全員一律で教えることでは中々成長につながりません。

一人ひとりの強みや違いを理解した上で指導することが重要です。

※一部引用:OJT研修|社員研修のリスキル

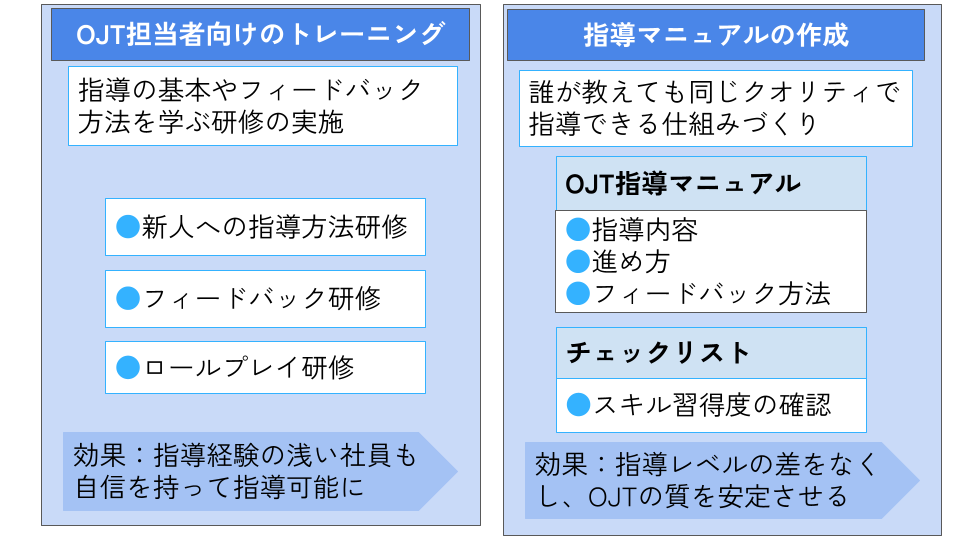

3-3.指導者を育成する

OJTを成功させるためには、指導者の育成が必要です。

いくら優れた研修内容や計画を立てても、指導者が適切に育成されていないと、新人指導の質にバラつきが出てしまいます。そのため、指導者を適切に育成し、指導の質を統一することがOJTの成果につながります。

指導者を効果的に育成するためには、研修の実施と指導の標準化が必要です。以下の2つの施策を実施しましょう。

指導マニュアルの整備や指導者向けの研修を実施することで「指導者ごとに教え方が違う」「OJTの効果に差が出る」といった課題を解決し、OJTの質を劇的に向上させることが可能になります。

3-4.マニュアルを活用する

OJTの効果を高めるには、マニュアルを活用し、指導内容を標準化する必要があります。

指導者ごとに教え方が異なると、新人の習得度にバラつきが生じてしまうからです。そのため、OJTと営業マニュアルを連携させ、誰が指導してもブレない仕組みを作ることが必要です。

マニュアル活用を活用するポイントは、以下のとおりです。

マニュアル活用のポイント |

・OJTの指導内容を明文化し、全員が共通認識を持てるようにする |

例えば、業務フローや判断基準、トラブル対応のポイントを明確にすれば、新人は迷うことなく業務を進められるようになります。

指導者の説明負担が減るだけではなく、習得スピードの向上も期待できるでしょう。

結果として、OJT全体の質が向上し、職場全体の生産性も高まります。

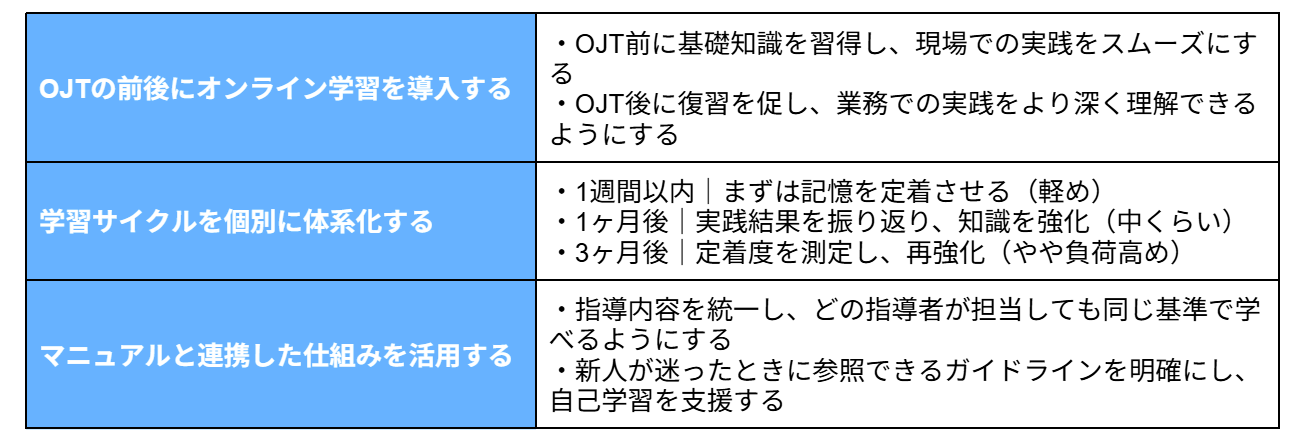

3-5.学習を仕組み化する

OJTの効果を最大限に引き出すためには、学習を仕組み化する必要があります。

現場指導だけでは学習が断片的になりやすく、実務で活かしきれないケースが多く見られるからです。

標準化された学習プロセスがあれば、指導者による差も生じにくく、新人の成長を一定の水準で支えることができるでしょう。

具体的には、以下のような方法が効果的です。

単発の指導ではなく、継続的な学習サイクルを構築することが、意味のあるOJTにつながります。

3-6.定期的にフィードバックを実施する

OJTを効果的にするためには、定期的なフィードバックが欠かせません。

新人が成長するには、自分の行動や成果に対する客観的な評価が必要です。しかし、指導者がフィードバックを後回しにすると、成長の機会が失われ、OJTの効果が薄れてしまいます。

特に、新人は自分が「できているのか」「何が足りないのか」が分かりにくいため、定期的なフィードバックを通じて、成長実感を持てるようにしなければなりません。

指導者にとっても、新人の理解度や習熟度を把握し、指導方法を調整するための大切な機会となるでしょう。

とはいえ「定期的にフィードバックする」と言うのは簡単ですが、通常の業務もあるため、すぐに実施できない人もいるかもしれません。

フィードバックを習慣化するために、以下のような工夫が考えられます。

フィードバックを習慣化するポイント |

・短時間の振り返りをルール化する(毎週〇曜日に10分の振り返りミーティングを実施) |

定期的なフィードバックがあることで、新人も安心して業務に取り組むことができ、組織全体の教育の質が向上します。

指導者側も、新人の成長を実感しながら適切な指導ができるため、OJTを意味あるものとして運用しやすくなります。

4.OJTで成果を上げ続ける3つの秘訣

ここまで、OJTを効果的に実施するための手順を解説してきました。適切な計画・指導・仕組み化を行えば、新人の成長は加速させられるでしょう。

しかし、OJTの成果をさらに伸ばし続けるためには、仕組みを作った後の継続的なアップデートも大切です。

単に「実施したから終わり」ではなく、より実践的な工夫を取り入れ、成長を加速させる仕組みを整えることで、OJTの効果は何倍にもなります。

そこでここでは、OJTをさらにパワーアップさせる3つの秘訣を紹介します。

・意見交流会を実施する |

意味がないと感じるOJTのやり方を変え、OJTを一段上のレベルへ進化させましょう。

4-1.意見交流会を実施する

OJTの成果をさらに高める秘訣の一つは、意見交流会の実施です。

OJTは個別指導が中心になるため、新人は「自分の成長度が分からない」「他の新人はどのくらいできているのか?」といった不安を抱えやすくなります。

しかし、意見交流会を通じて同じ職務年数の仲間と話すことで、自分の状況を客観視でき、学習の方向性を確認しやすくなるでしょう。

成長に差がある場合であれば「競争の原理」が働きます。人は周囲と自分を比較することで「負けたくない」「もっと成長したい」と感じやすくなるのです。

意見交流会の効果的な進め方には、以下のような方法があります。

特に、同期や近い立場の人と関わると、その成長スピードの違いが目に見え、刺激を受けやすくなります。その結果、より積極的に学ぶ姿勢が生まれ、OJTの効果がさらに高められるでしょう。

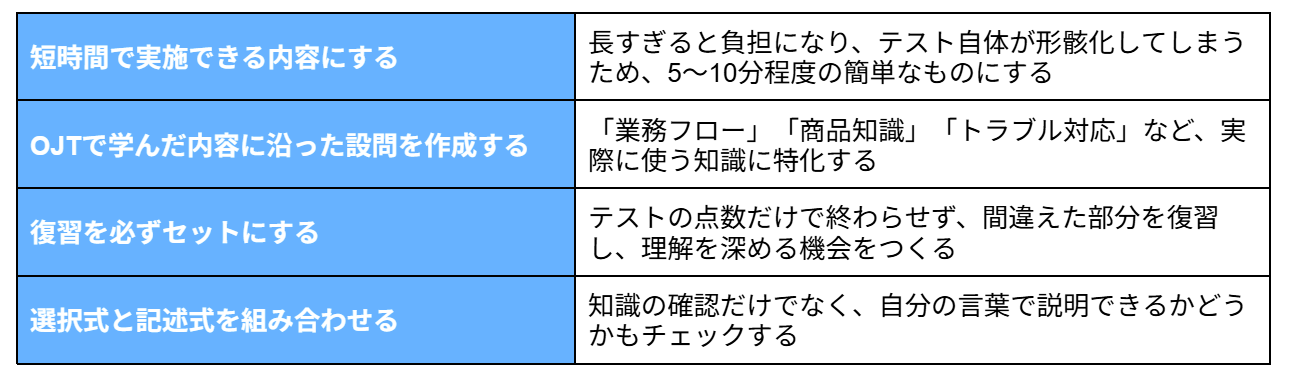

4-2.定期的に簡単なテストを実施する

OJTの成果をさらに高める秘訣の一つは、定期的に簡単なテストを実施することです。

学んだ知識やスキルが定着しているかを確認すれば、新人自身も成長を実感しやすくなります。

OJTでは日々の業務を通じて学ぶ機会が多いですが、学んだ内容が本当に身についているかを測る機会が少なく、理解が曖昧なまま進んでしまうことも少なくありません。

業務の忙しさから「なんとなく覚えた気になっている」状態に陥りやすく、必要な知識が適切に使えないケースも少なくありません。

そのため、定期的にテストを実施することで、学んだことを振り返り、知識の定着度の確認が大切です。

「テストがある」と分かっていれば、日々の学習に対する意識が向上し、より積極的に学ぼうとする姿勢が生まれます。

効果的なテストのポイントは、以下のとおりです。

定期的なテストは、新人の知識定着を促すだけではなく、OJTの成果を可視化するためにも大切です。

「覚えたつもり」を防ぎ、実際の業務で活用できるスキルへと昇華させるために、適切な頻度と方法で実施しましょう。

4-3.指導者同士の情報共有を促進する

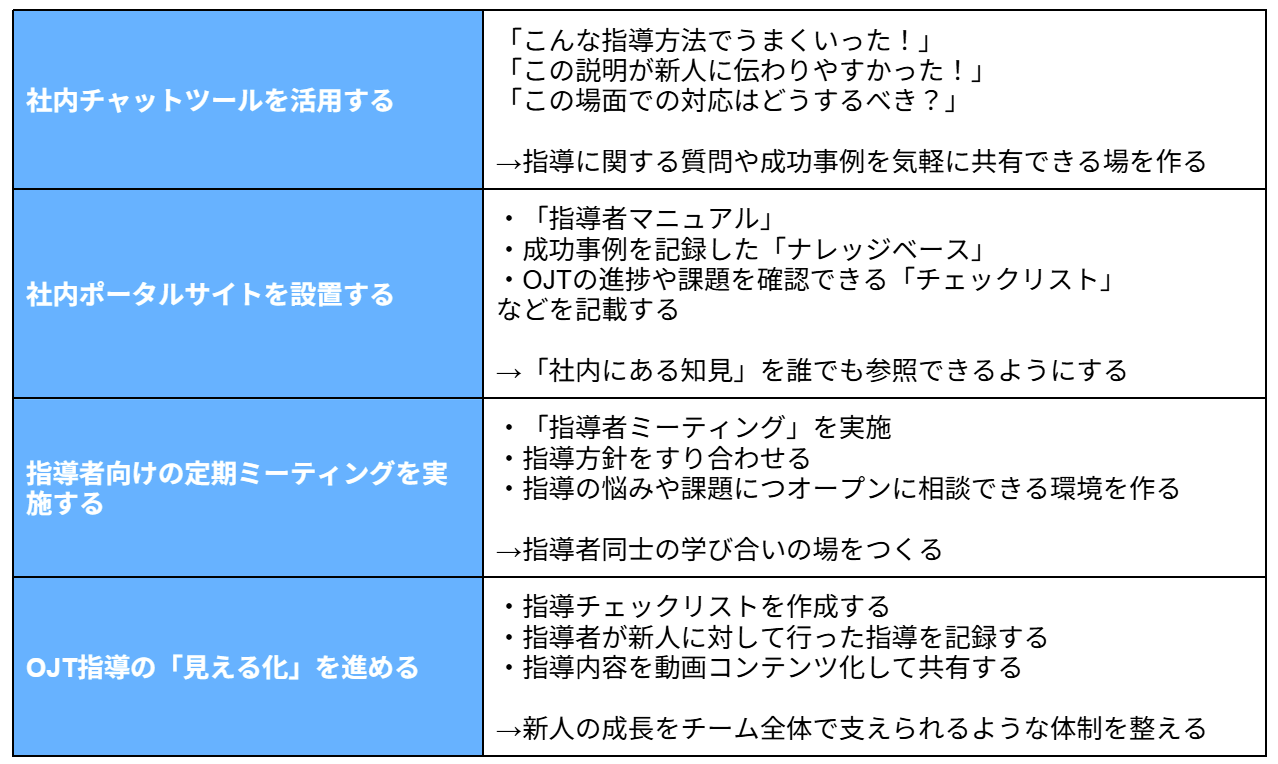

OJTの成果をさらに高める秘訣の一つは、指導者同士の情報共有の促進です。

指導の質を均一化し、より効果的なOJTを実施するためには、成功事例や課題を共有し、改善を重ねる場が必要です。

OJTでは指導者の経験やスキルによって、新人の成長スピードに差が生まれることが少なくありません。

「どのように教えるのがベストなのか」という指導方法が属人的になりがちであり、指導の質にばらつきが生じることもあります。

指導者同士が情報を共有すれば、成功事例を横展開できるだけではなく、共通の課題に対する解決策を見出すことができます。

以下のような方法を取り入れることで、情報共有が活発になり、指導の質を均一化できるでしょう。

OJTの成功は、指導者の成長と直結しています。

情報共有の仕組みを整えることで、指導の質を統一し、新人の成長を加速させる環境を作りましょう。

5.現場の工数を最小限に抑えてOJTを成功させるなら「記憶定着」で新人の育つ速度を加速させよう

現場の工数を最小限に抑えてOJTを成功させるならば、「記憶定着」で新人の育つ速度を加速させましょう。

なぜならOJTでは、短期間で膨大な情報を伝えるため、新人が内容を覚えきれず、現場で使えないまま終わってしまうケースも多いのです。

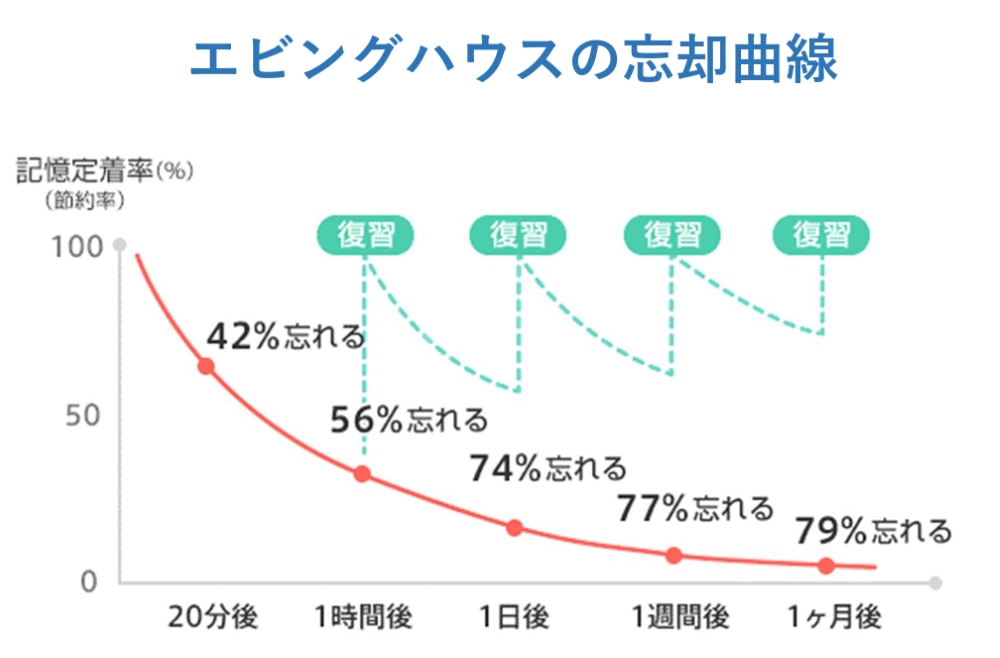

人の記憶は、学習直後から急速に薄れていきます。

例えば、エビングハウスの忘却曲線では、24時間後には74%を忘れると言われています。

つまり「教えたのにできていない」ではなく、「忘れてしまっている」ことが多いのです。

私たち株式会社モノグサが提供する「Monoxer(モノグサ)」は、こうした“定着しないOJT”を抜本的に変える、記憶定着をサポートする学習プラットフォームです。

MonoxerをOJTに取り入れるメリット |

・AIが一人ひとりの記憶定着度を分析し、最適な復習タイミングを自動提示 |

MonoxerはスマホやPCで簡単に使えるため、業務の合間でも自然と復習ができます。

新人が「何度も同じことを聞けない」「時間がなくて復習できない」と感じる前に、記憶が定着する環境を整えておくことで、現場のOJT効果は大きく変わります。

「OJTが意味ない」と感じる背景には、記憶の定着や復習の難しさがあるのかもしれません。

学びを確実に身につけてもらうためには、内容を“どう教えるか”だけではなく、“どう定着させるか”を考えることが大切です。

Monoxerは、日々のOJTに無理なく組み込める形で、記憶の定着をサポートします。自然な形で復習を習慣化できれば、知識・スキルが身について新人が少しずつ自信を持ち、現場で活躍するスピードも高まっていくはずです。

まずは現場での負担を減らす方法から、見直してみませんか?

「Monoxer」の資料をご用意しています |

OJTの効果を高めるには、ただ“教える”だけではなく、“記憶を定着させる仕組み”が欠かせません。

Monoxerは、現場の負担を最小限にしながら、新人の成長スピードを自然に引き上げるサポートツールです。

記憶定着学習ツール「Monoxer」について、企業様の導入事例付きの資料をご用意しました。

まずは気軽にご覧いただき、「育つOJT」のヒントとしてご活用ください。

まずはお気軽に無料でダウンロードしてみてください。トライアルも実施しております。

6.まとめ

最後に、この記事のおさらいをしましょう。

「OJTは意味がない」

それは、やり方を間違えているだけかもしれません。

実際には、適切に設計・運用されたOJTは、新人の成長を加速させ、組織に成果をもたらす有効な手段です。

本記事では、OJTがうまく機能しない理由と、意味ある育成に変えるためのポイントを以下のようにお伝えしました。

OJTが意味をなさないのではなく、“仕組みが整っていない”ことが問題なのです。

指導方法・指導者・指導環境の3つを見直し、育成を仕組みとしてデザインすることで、OJTは新人を育てられる仕組みに変えられます。

そして、さらにその効果を高めるカギとなるのが「記憶の定着」です。

私たちモノグサ株式会社が提供するMonoxerは、個々の記憶定着度にあわせて復習を最適化し「覚えたつもり」を「使える知識」へと変えていくプラットフォームです。

「OJTは意味がない」と感じる前に、学びを“定着”させる仕組みを整えることから始めてみませんか?