アダプティブラーニングとは?従来の学習法と比べた強みを徹底解説

「現在の人材育成に限界を感じ突破口を模索していたところ、検索結果に”アダプティブラーニング”と出てきた。アダプティブラーニングとはどのような手法なの?」

「社内で資格取得を推進したいけれど、サポートが難しい.....資格取得の学習法で見かける”アダプティブラーニング”は企業でも実施できる?」

人材育成をしているものの思ったような成果が出ず、様々な手法を模索している担当者は多いかと思います。

その過程で見つけた「アダプティブラーニング」という言葉に「どのような手法なのか」「自社で活用できるのか」など期待を抱いているところではないでしょうか。

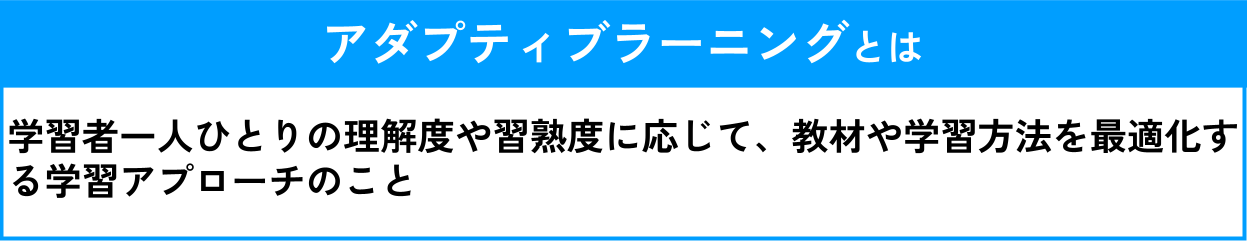

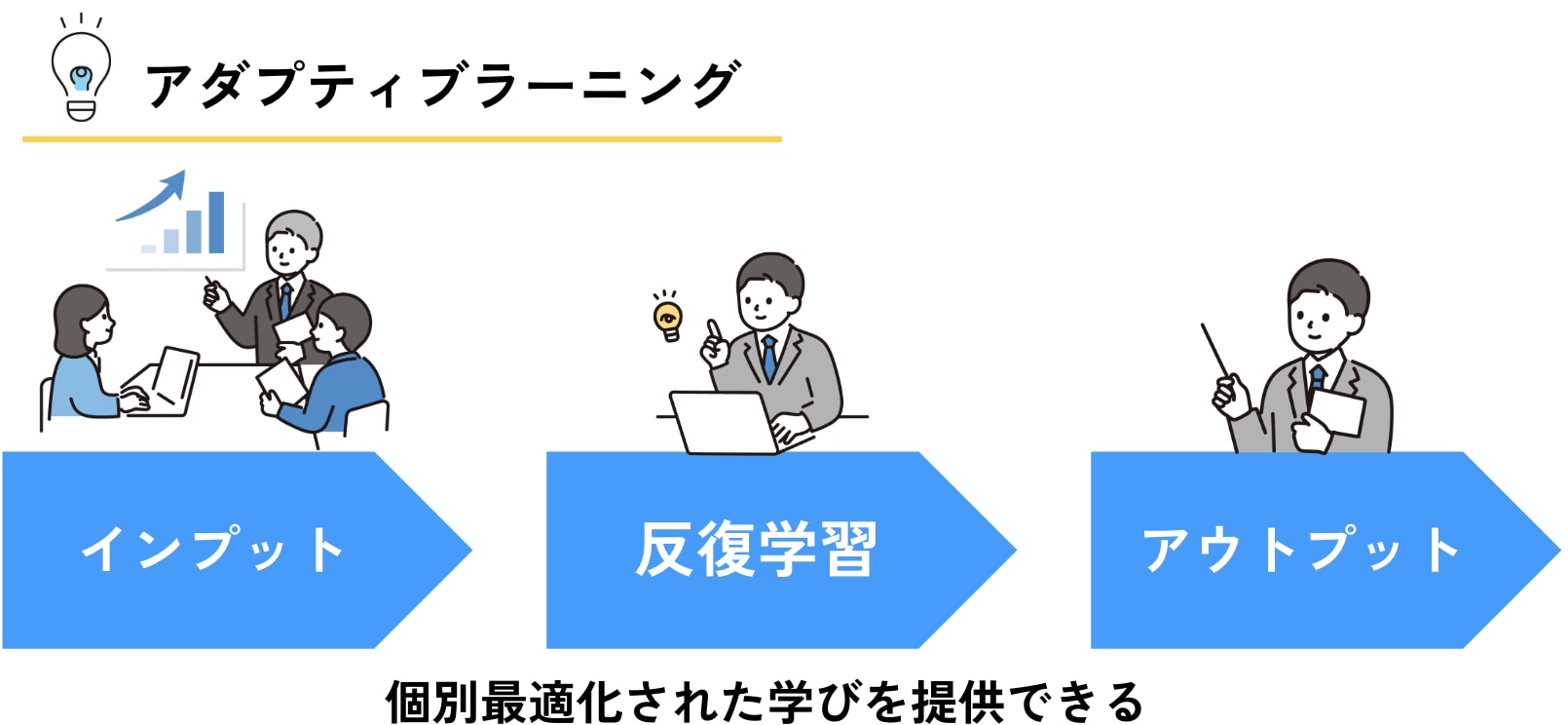

アダプティブラーニングとは、学習者一人ひとりの理解度や習熟度に応じて、教材や学習方法を最適化する学習アプローチのことです。

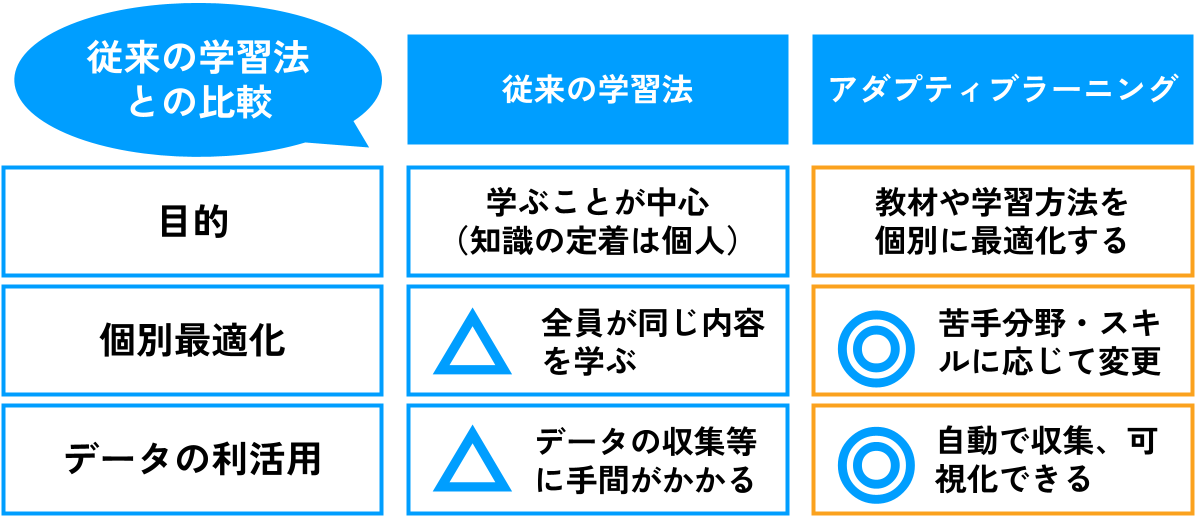

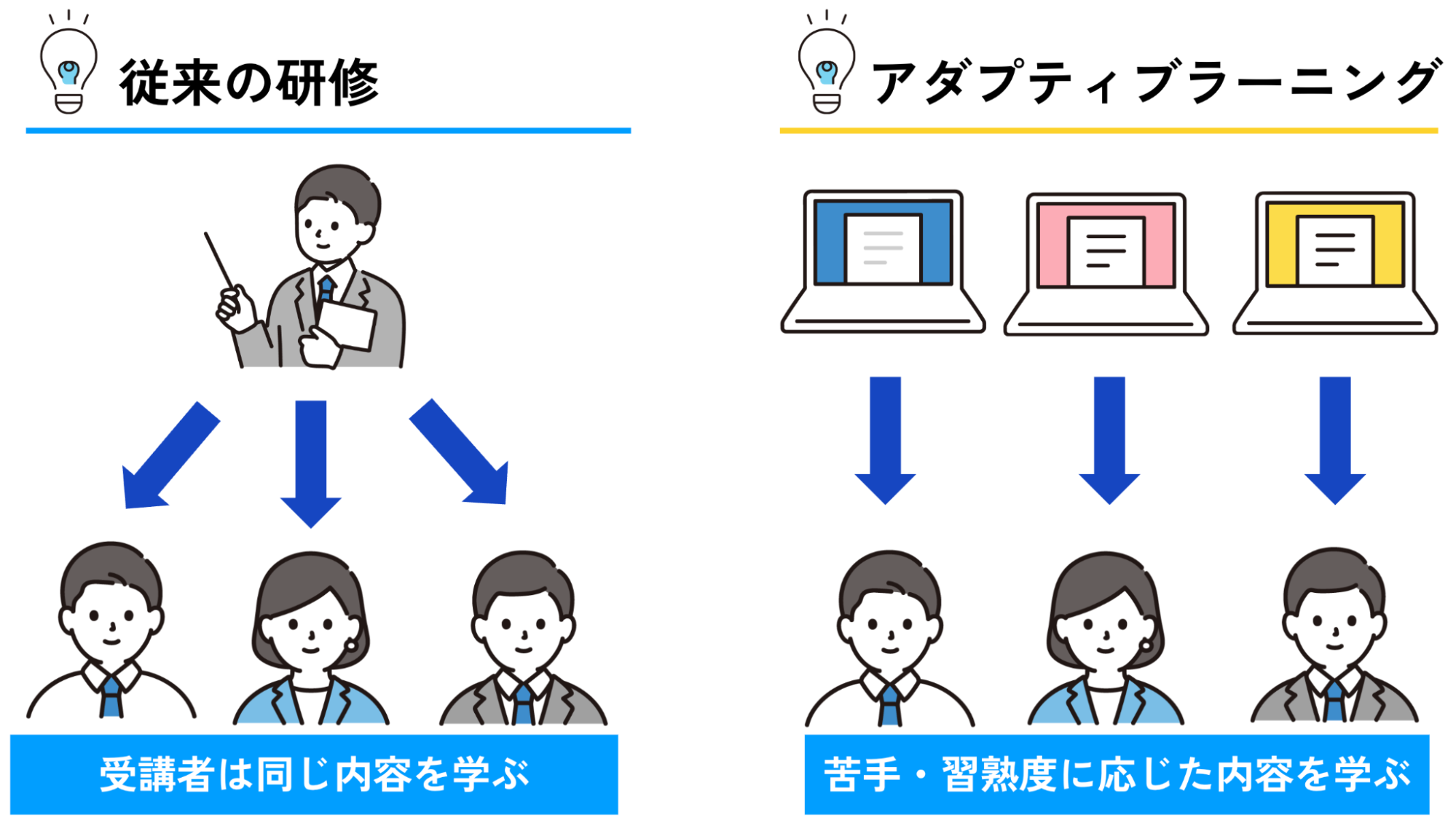

従来の「全員が同じ内容を学ぶ」人材育成から脱して一人ひとりの現状に合う学習をすることで、より個別最適化された学習を目指せます。

しかし、アダプティブラーニングは闇雲にチャレンジしても、思ったような成果を出すことができません。

アダプティブラーニングの特徴や手順を知り、人材育成への活用を検討することが重要です。

そこでこの記事では、アダプティブラーニングの概要や従来の学習法と異なる強み、具体的な活用シーンなどをまとめて解説します。

最後まで読めばアダプティブラーニングがどのような手法なのか理解でき、自社で活用するイメージが持てるようになります。

人材育成の課題を解消して成果を最大化するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

アダプティブラーニングを取り入れた人材育成に関するお悩みに関して、Monoxer(モノグサ)がお応えします!お気軽にご相談ください。

目次[非表示]

1.アダプティブラーニングとは

冒頭でもお伝えしたとおり、アダプティブラーニングとは、学習者一人ひとりの理解度や習熟度に応じて、教材や学習方法を最適化する学習アプローチのことです。

アダプティブラーニングは「Adaptive(適応性のある)」と「Learning(学習)」を合わせた言葉で、日本語では「適応学習」や「個別最適過学習」などと訳されることがあります。

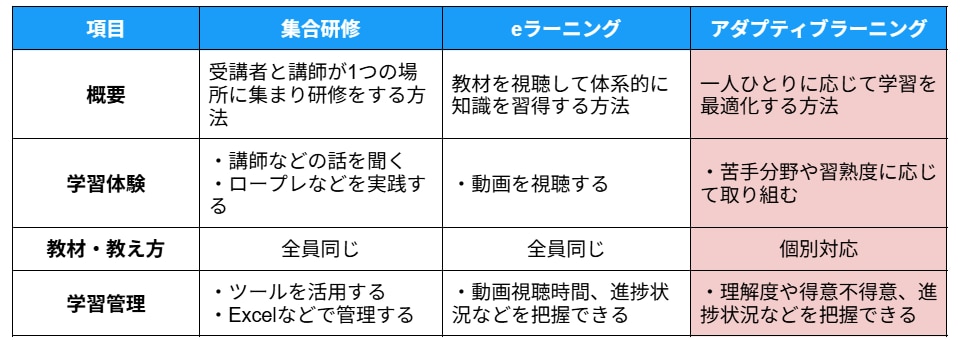

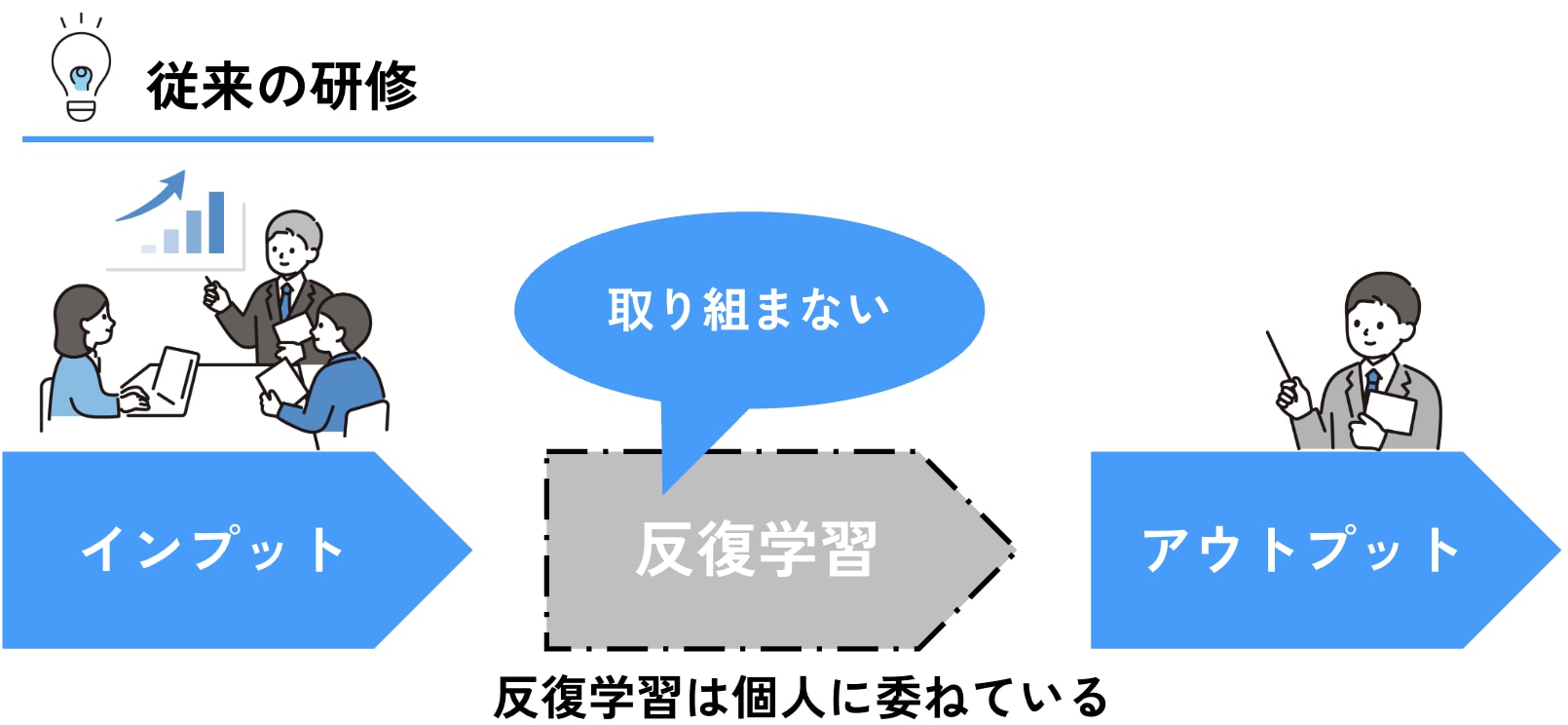

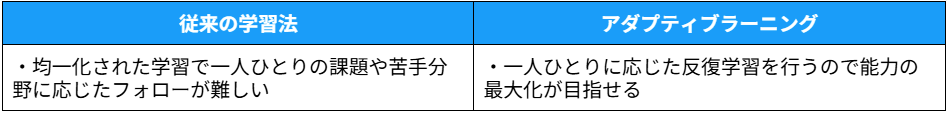

従来の研修手法は同じ教材、同じ教え方で均一化された学びを行うことが一般的でした。

これでは「この内容を理解できない」「苦手分野でついていけない」という受講者に寄り添うことができず、受講者によって成果に差が出る課題がありました。

※詳しい違いは「3.従来の学習法と比べたアダプティブラーニングの強み」で解説しています

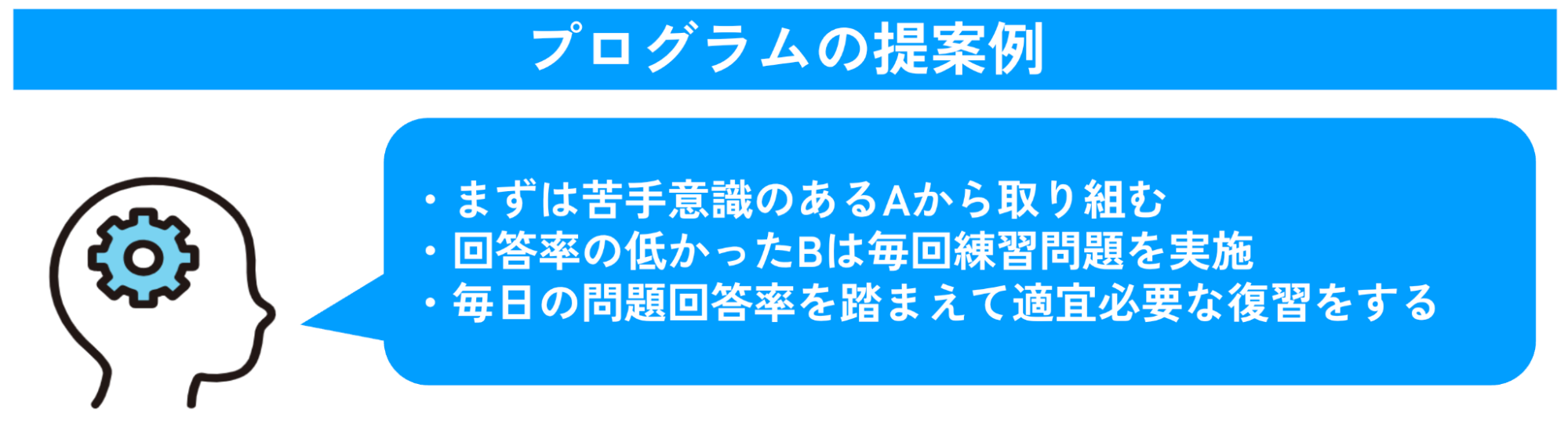

そこで、アダプティブラーニングでは、一人ひとりの学習データを分析しながらプログラム、スケジュールを個別に最適化して提案します(詳しい仕組みは「2.アダプティブラーニングの仕組み」で解説しています)。

例えば、商品知識の定着を目指す場合は、アダプティブラーニングツールを使い、一人ひとりの苦手分野や習熟度などのデータを基に自動で問題や教材を提示して、一人で学習が進められる状態にします。

さらに、一人ひとりに最適化したタイミングで繰り返し問題やクイズを提示して、より効率的な学習体験を実現できる点も特徴です。

アダプティブラーニングは教育現場を中心に取り入れられていましたが、最近はより効率よく一人ひとりのスキルを向上できる手法として企業の人材育成にも取り入れられています。

【アダプティブラーニングはEdTechのひとつ】 アダプティブラーニングは、EdTechの1つとして注目を集めました。 EdTechとはEducation(教育)とTechnology(テクノロジー)を合わせた造語で、テクノロジーを活用して教育をサポートする仕組みのことです。 EdTechは文部科学省も推進している学習手法で、学習管理システムやリモート環境を活用した遠隔での教育などが該当します。 アダプティブラーニングもEdTechの1つなので、教育現場を中心に注目を集めて拡大した背景があります。 |

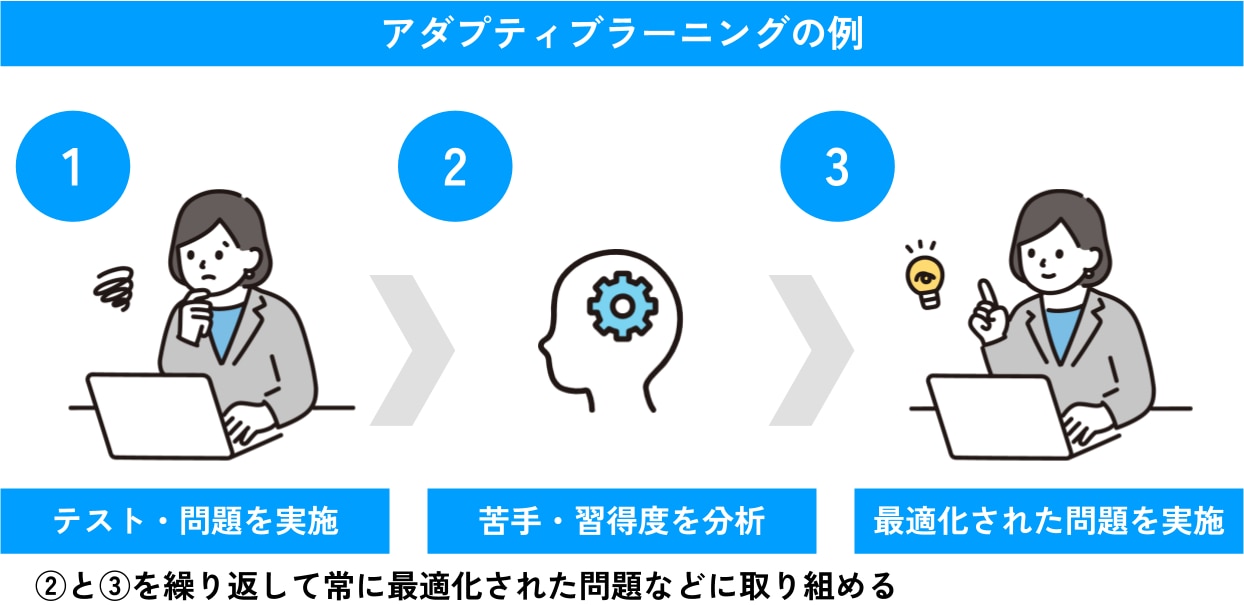

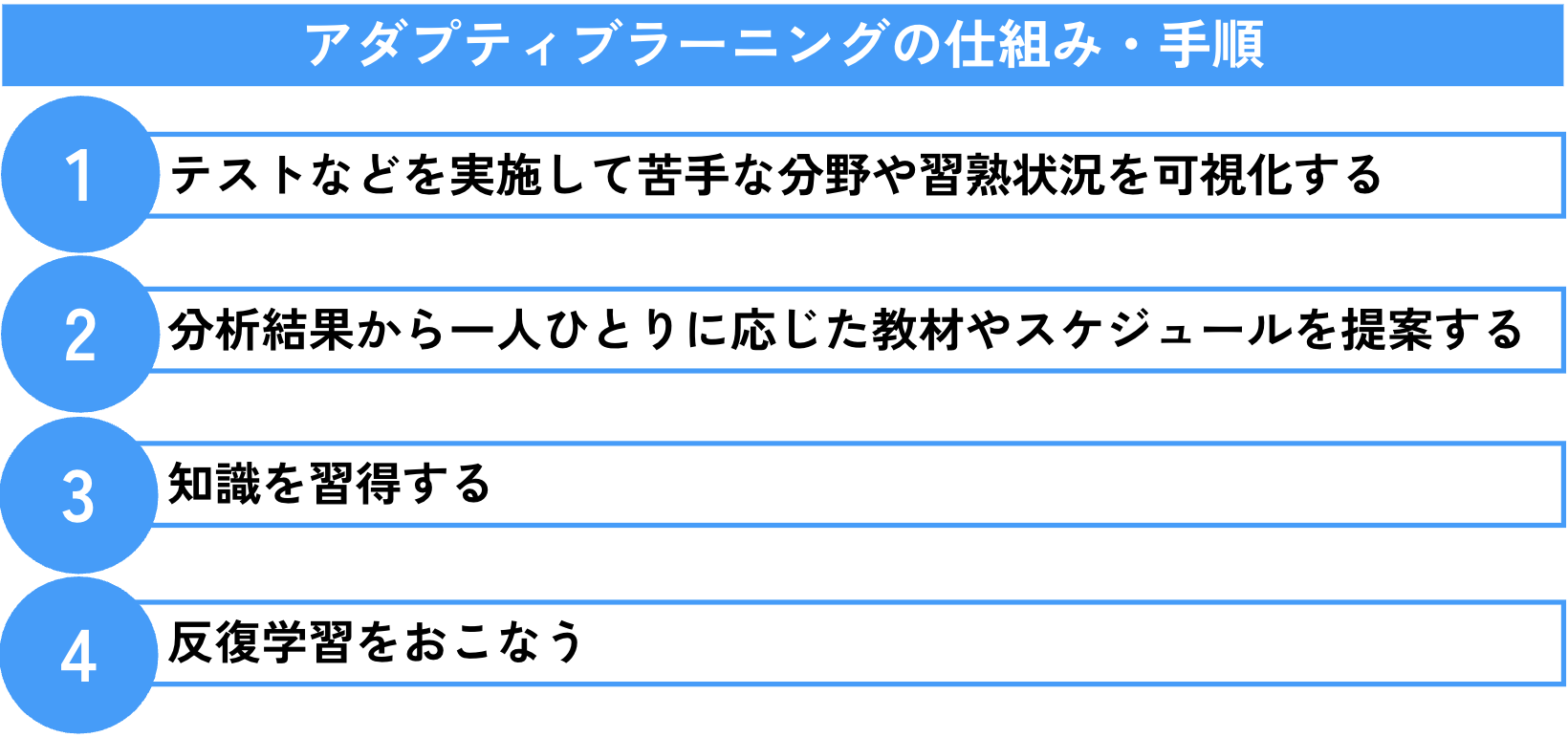

2.アダプティブラーニングの仕組み・実施手順

アダプティブラーニングの概要が分かったところで、取り組み方が気になるところです。

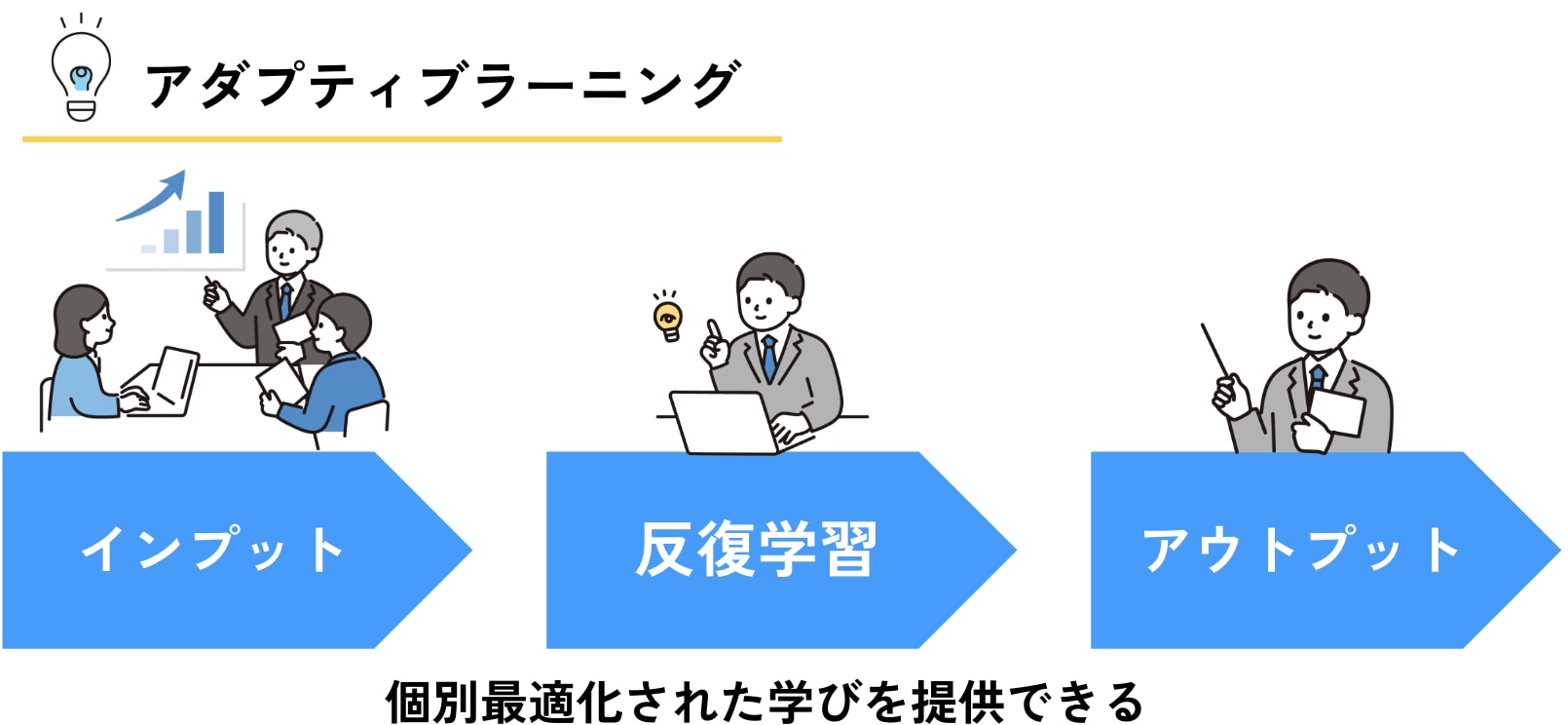

上記のステップのように受講者一人ひとりのデータを収集しつつ、学習の個別最適化を目指します。

ここでは、アダプティブラーニングに取り組む手順に沿って具体的な仕組みをご紹介します。

アダプティブラーニングの取り組み方をイメージするためにも、参考にしてみてください。

※アダプティブラーニングは、個別最適化を行うために大量の学習データの処理や分析が必要なので、人の手では難しく、AIやアルゴリズムを活用するツールの導入が前提となることが多いです。この章でご紹介する仕組み・実施手順は、ツールを導入した場合を想定しています。

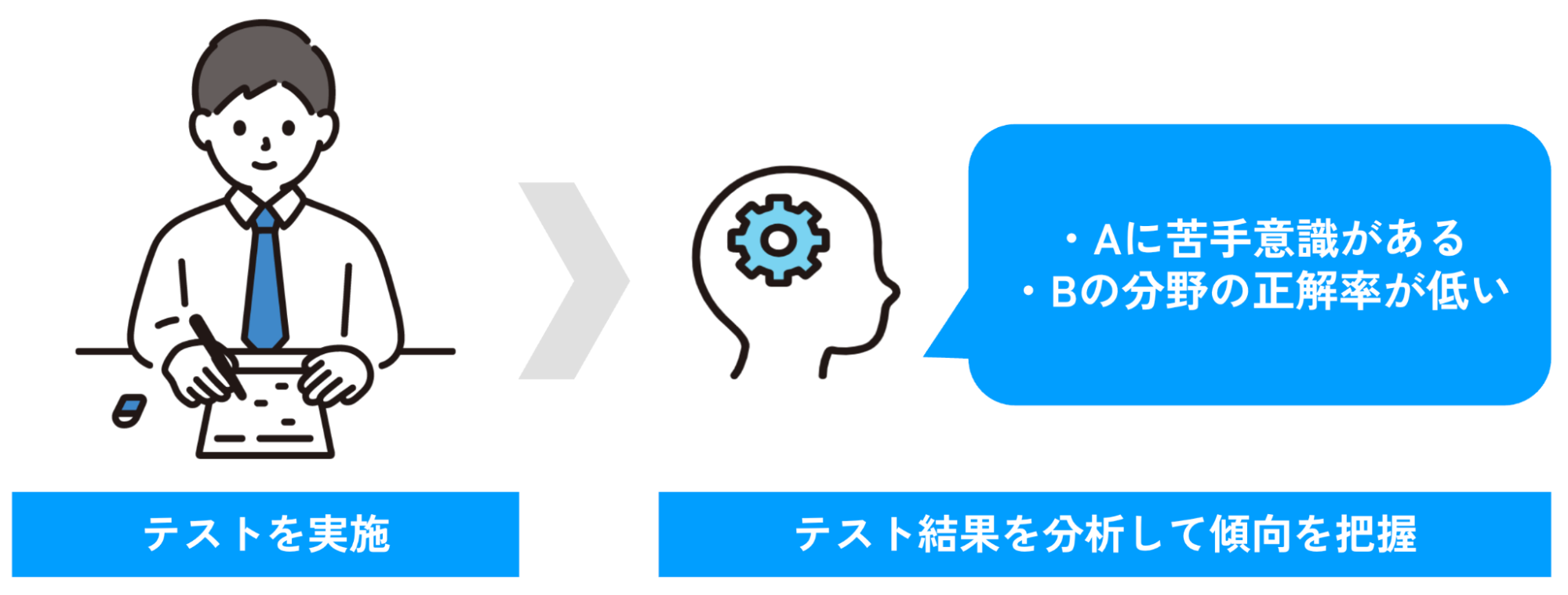

2-1.テストなどを実施して苦手な分野や習熟状況を可視化する

まずは、アダプティブラーニングツールを使い、受講者全員にテストやアンケートを実施して受講者の現状を把握します。

【分析できる項目例】 ・得意不得意の把握 |

※ツールにより分析項目が異なります

従来の研修では受講者一人ひとりのスキルを把握するために、社内でテスト、アセスメント(客観的な評価)などを実施する必要がありました。

アダプティブラーニングでは受講者の手が空いているタイミングでテストを受ければ、学習ログの収集とAIなどによる解析により自動で現状を可視化します。

主催者の負担を削減しつつ、現在の受講者の状況を可視化できます。

【アダプティブラーニングは基本的に開始前の個人の背景を反映できない】 アダプティブラーニングはツール内でのテストやアンケート、学習の結果を基に一人ひとりの強みや課題、学習傾向を分析します。 そのため、アダプティブラーニング前に持っている知識量や個性などは、テスト、アンケートなどに反映される範囲でしか汲み取れません。 受講者の個性を把握したい場合は、ストレングスファインダーなど他の方法も踏まえて多角的に評価をするといいでしょう。 |

2-2.分析結果から一人ひとりに応じた教材やスケジュールを提案する

アダプティブラーニングでは受講者の現状の分析結果から、AIなどの技術で一人ひとりに応じた教材やスケジュールを提案します。

【AIが提案してくれること】 ・一人ひとりの課題、スキルに応じたスケジュールの調整 |

※使用するツールによって、できることが異なります

例えば、1日30分のアダプティブラーニングを3週間実施すると決めたとしましょう。

この期間内で知識の定着ができるように、プログラム、スケジュールを作成します。

アダプティブラーニングならAIなどの技術を使って、データをもとに受講者に応じたスケジュール、プログラムで学びを進められます。

【ツールによっては教材をインストールしてプログラムやテストを作成できる】 ツールによっては独自で作成した教材や資料をインストールして、プログラムやテスト作成に活用できます。 例えば、自社の営業トークや接客マニュアル、業界の基礎知識などをインストールして、個別最適化することも可能です。 一般教養だけでなく、自社ならではの情報やマニュアルであっても、アダプティブラーニングで学べます。 |

2-3.知識を習得する

続いて、受講者はスケジュール、プログラムに沿って知識習得を目指します。

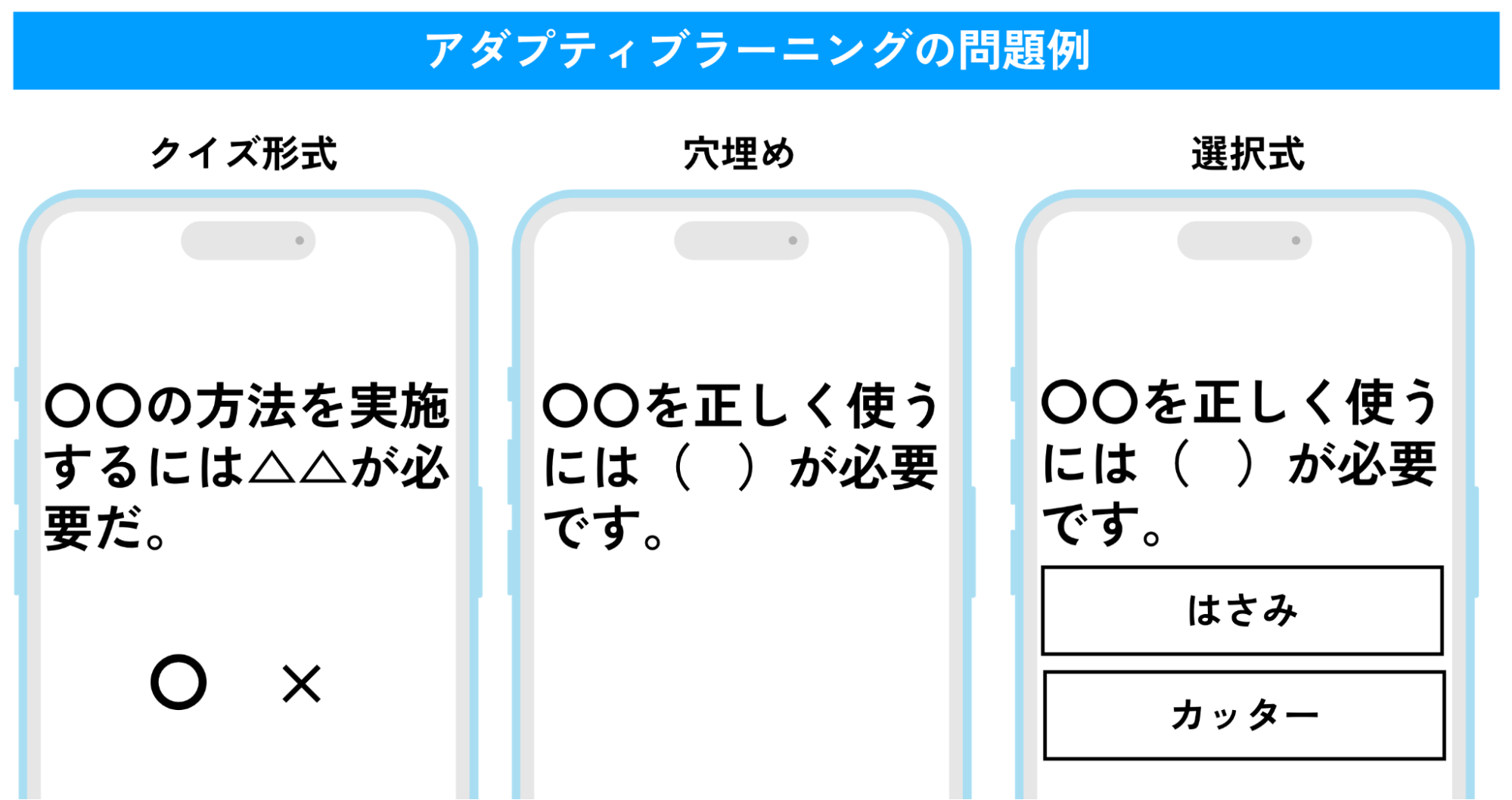

例えば、事前のテストで営業活動で使用する商品知識に課題があると分かっている受講者には、商品に関する知識習得やテストを実施します。

例えば、下記のように、穴埋めや選択などのテストを実施することもできるでしょう。

日々の受講状況やテスト結果はデータとして蓄積されていくので苦手を克服できているか、どれくらい学習ができているかすぐに把握することが可能です。

進捗状況がリアルタイムで把握できるため上司や主催者がフォローしやすく、継続して学びやすい環境を整えられます。

2-4.反復学習をおこなう

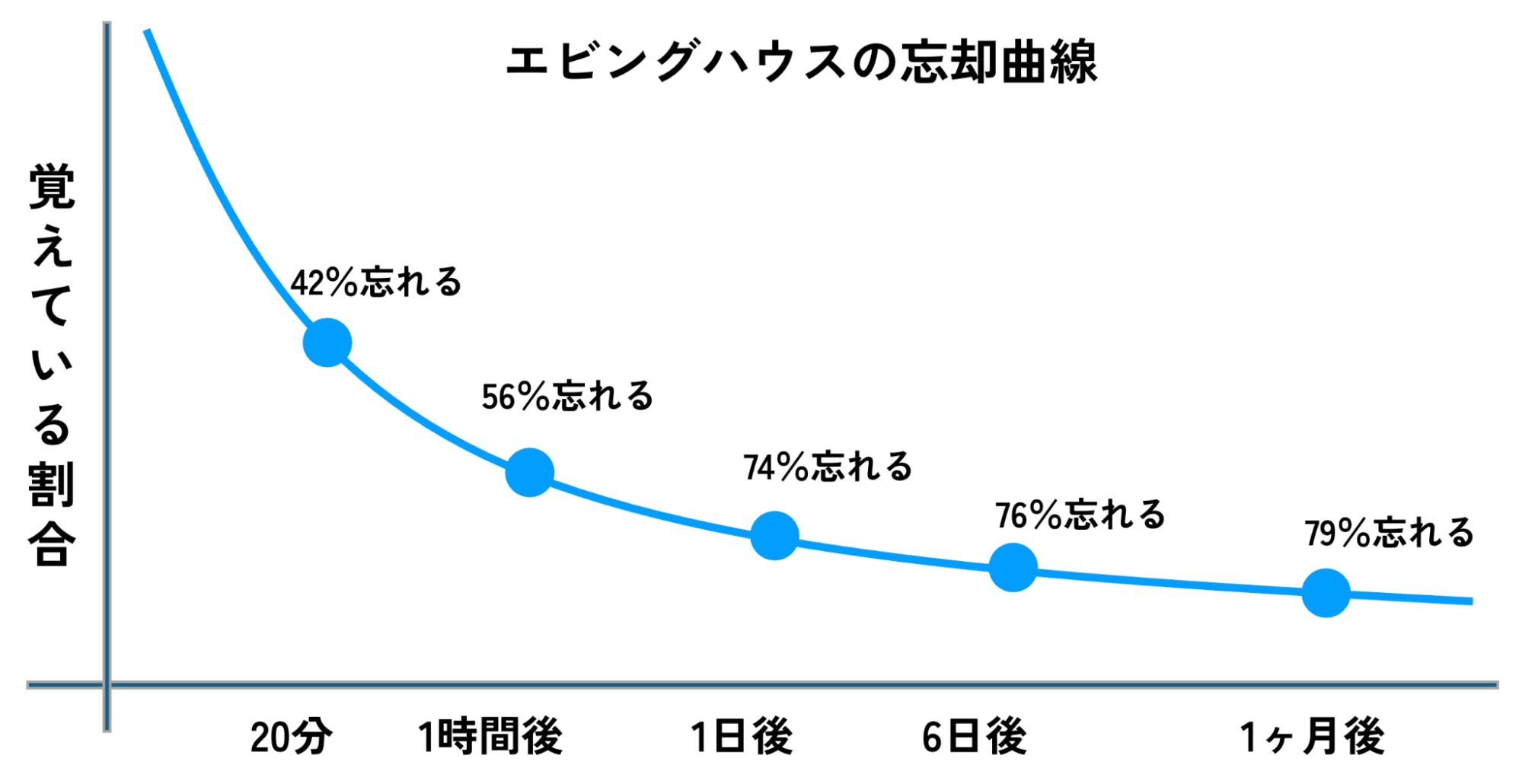

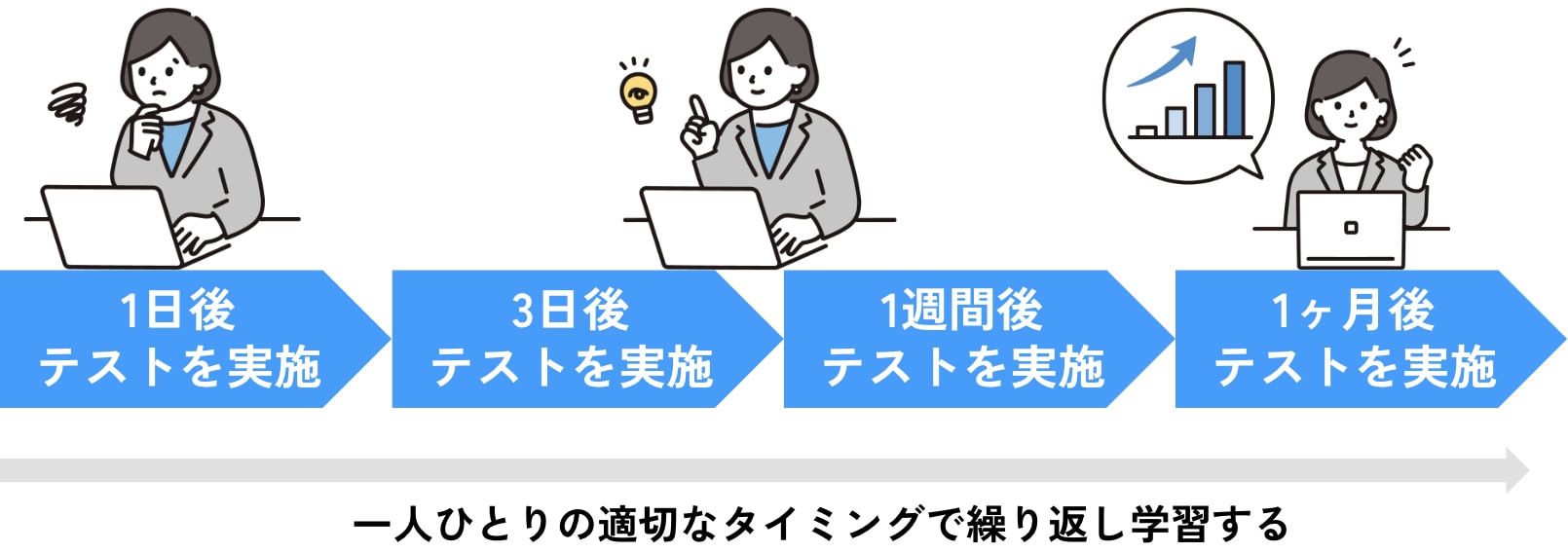

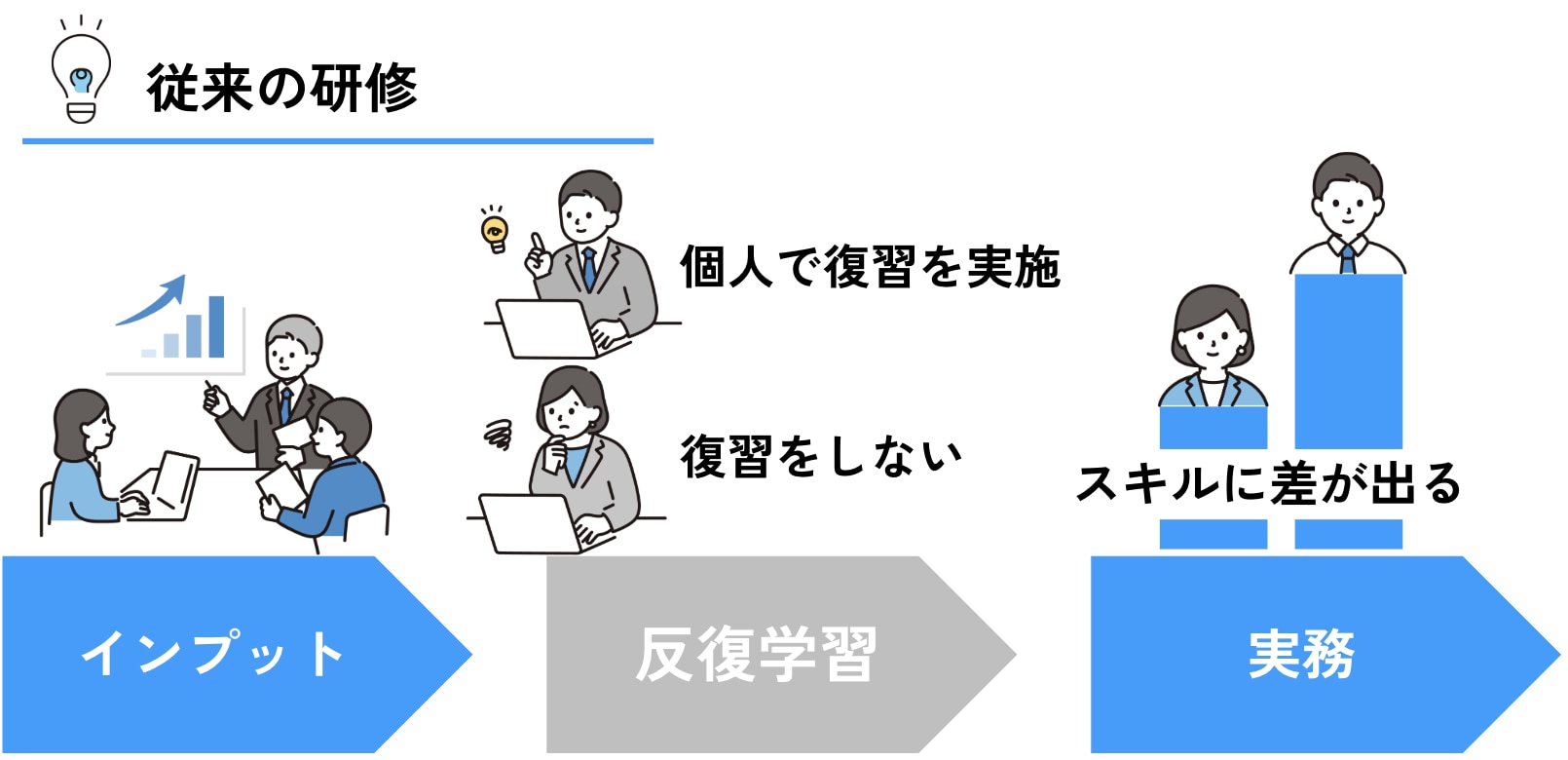

通常の研修では一定の知識を習得して終わりですが、アダプティブラーニングでは反復学習をおこないます。

実はこれが「アダプティブラーニングは効率的な学習体験を目指せる」と言われている所以です。

定着するための学習を疎かにすると、研修で得た知識をどんどん忘れてしまうからです。

再び覚え直す時間をどれだけ短縮できるかを調べた「エビングハウスの忘却曲線」を見ると、人は1日後に習得した知識の74%忘れてしまうことが分かります。

つまり、知識を定着させる反復学習を個人に委ねてしまうと、復習をしない社員はなかなか知識が定着せず、研修成果を感じられなくなってしまうのです。

アダプティブラーニングではAIなどの技術を活用して、苦手な部分や間違った問題に繰り返し取り組めるようになっています。

例えば、商品知識を習得した翌日に振り返りのテストを実施して、記憶の定着度を把握します。

その後も個人の記憶度や振り返りが必要なタイミングに応じて、商品知識のテストを繰り返し実施します。

知識を習得して終わりではなく、受講者にとって最もいいサイクルを見つける学び方ができるのです。

【アダプティブラーニングの反復学習の例】 ・一人ひとりの忘却度に応じてクイズや問題を出題する |

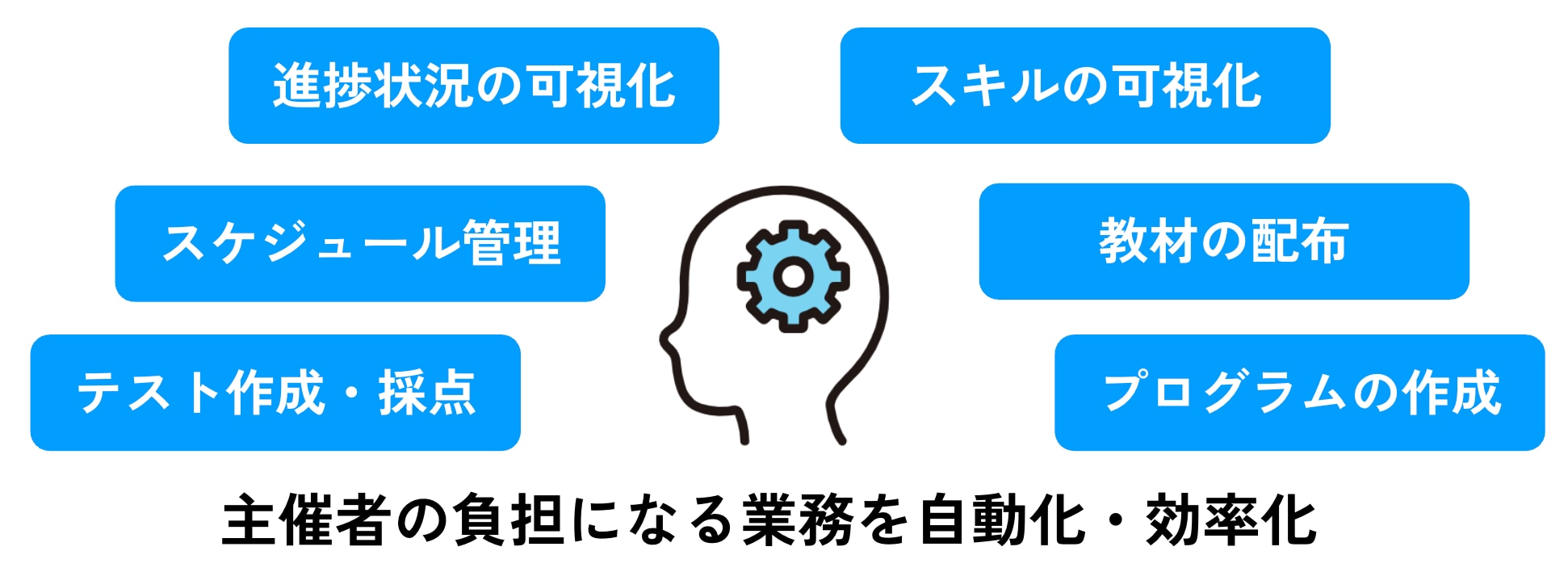

このように、アダプティブラーニングは研修の大きな課題である主催者の負担を減らせる点が大きな魅力です。

次の章ではより詳しく、アダプティブラーニングならではの強みをご紹介します。

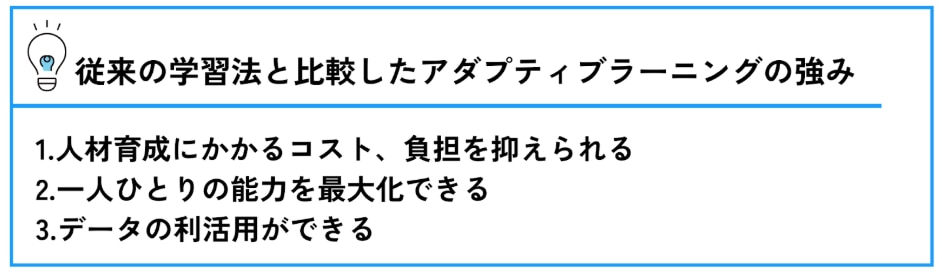

3.従来の学習法と比べたアダプティブラーニングの強み

アダプティブラーニングの使い方が分かったところで、従来の学習と比較したときのアダプティブラーニングならではの強みをご紹介します。

どのような点が自社の人材育成に役立つのか、ぜひ参考にしてみてください。

※この章でご紹介する仕組み・実施手順は、ツールを導入した場合のアダプティブラーニングの強みについて解説しています。

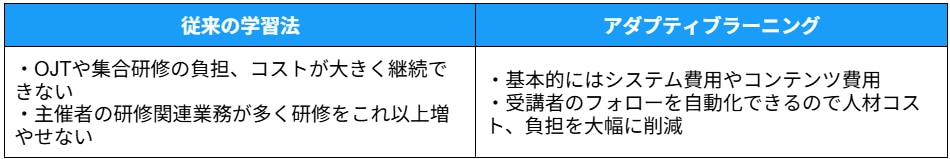

3-1.人材育成にかかるコスト、負担を抑えられる

1つ目は、人材育成にかかるコスト、負担を抑えられるところです。

研修手法の主流となっている集合研修やOJTは、社内の負担が大きく「研修を増やしたくても増やせない」「研修業務がコア業務を圧迫している」などの課題を耳にします。

外部講師や教材などの手配が必要となる集合研修では、コストが課題となるケースもあるでしょう。

アダプティブラーニングは専用ツールを導入すれば、データの可視化、学習の進行などを自動化できます。

また、主催者の負担であった問題作成やテスト採点などはツールで効率的に進めることができ、負担を大幅に軽減することが可能です。

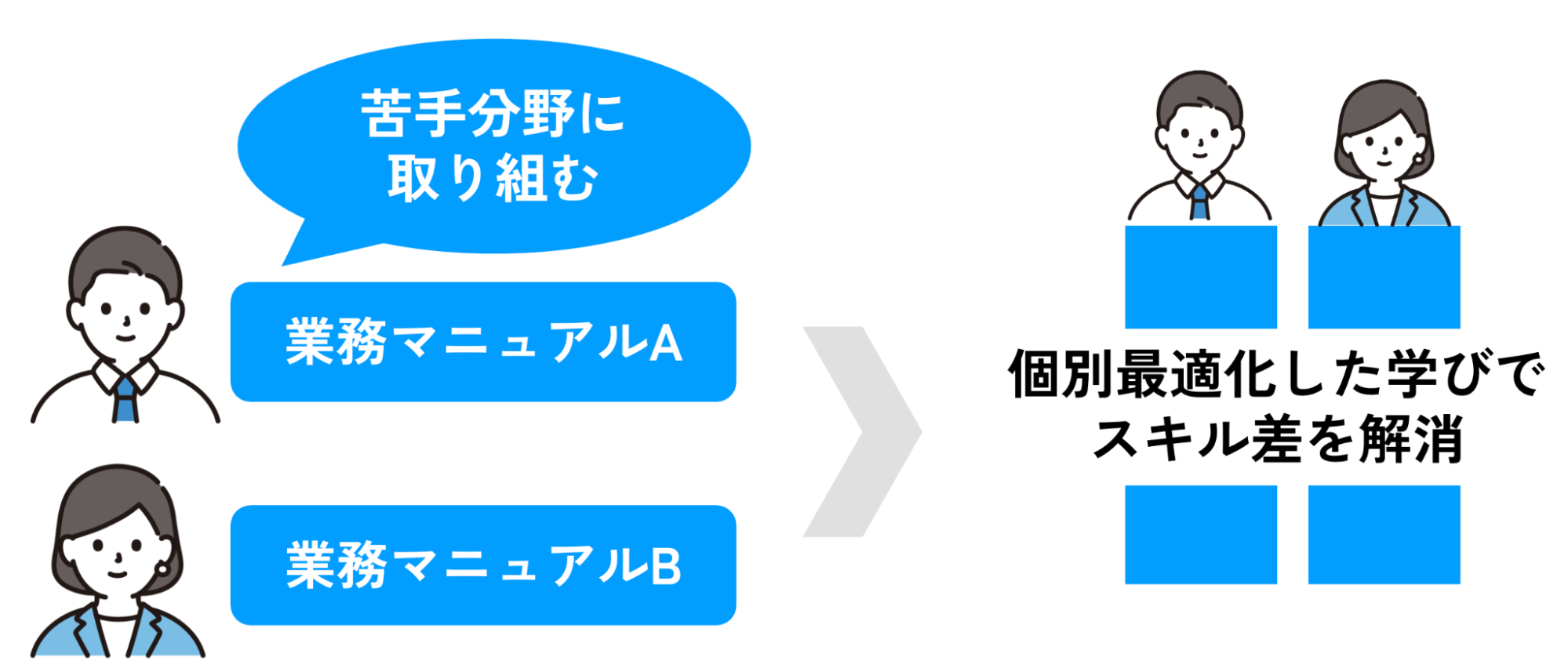

3-2.一人ひとりの能力を最大化できる

2つ目は、一人ひとりの能力を最大化できるところです。

従来の研修では主催者側が一人ひとりの現状に応じたフォローアップがなかなか難しく、全員に同じ知識を教えるところまでが対応範囲になっていました。

そのため、ある程度受講者の自己学習が必要になります。

やる気のある受講者や研修内容を理解できた受講者と比べ、「分からない部分があった」という受講者や復習をしない受講者は、業務のパフォーマンスに差が出てしまうのです。

アダプティブラーニングでは、一人ひとりの記憶度や苦手を踏まえて、問題を出題します。

例えば、業務マニュアルのAが苦手な受講者には、Aに関する問題を出題して克服度を確認します。

業務マニュアルのBが苦手な受講者にはBに関する問題を出題して、同じように克服度を確認します。

このように、一人ひとりに応じた細かい調整ができるため、均一化された学びよりも効率的に一人ひとりの能力の最大化を目指せるのです。

一人ひとりの能力が最大化できれば業務の質の底上げができるため、最終的に利益拡大やブランドイメージの向上につながるでしょう。

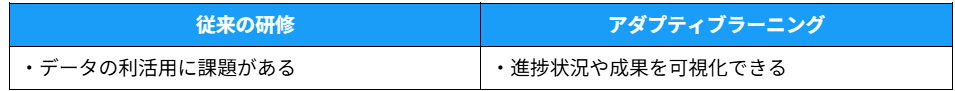

3-3.データの利活用ができる

3つ目は、データの利活用ができるところです。

従来の研修では、誰がどの程度理解したのか測定することが難しく、学びの成果をリアルタイムで可視化することが難しい傾向がありました。

アダプティブラーニングではデータを収集して、進捗状況や成果、課題を可視化できます。

そのため、受講者と主催者ともに、データを有効活用することが可能です。

進捗状況や成果を可視化できることで、受講者にとってはモチベーションアップにつながります。

「苦手な部分が分かるようになった」「テストの正解率が上がった」などポジティブな変化が分かることで、より自主的に学ぶ意欲が持てるようになるでしょう。

主催者にとっては受講者の状況をすぐに把握できるため、学習が滞っているなどフォローが必要な受講者に的を絞った対応が可能です。

また、全受講者のデータを収集して、業務に活用できることも検討できます。

例えば、営業の場合は間違いやすい問題の傾向を把握して、補足説明の学習コンテンツを作成するなど質の高い営業活動をするための材料としても使えます。

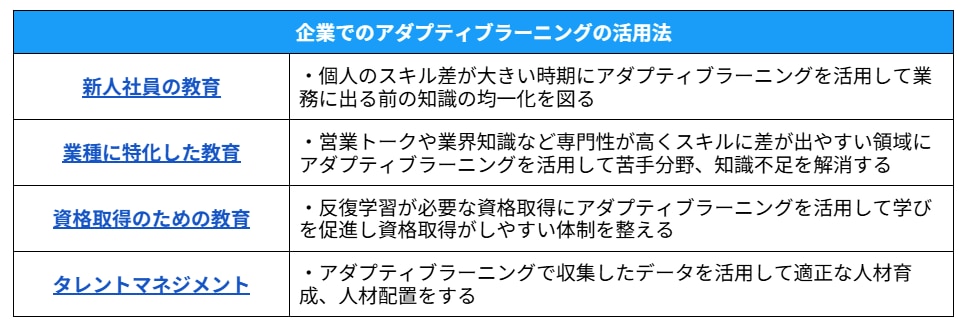

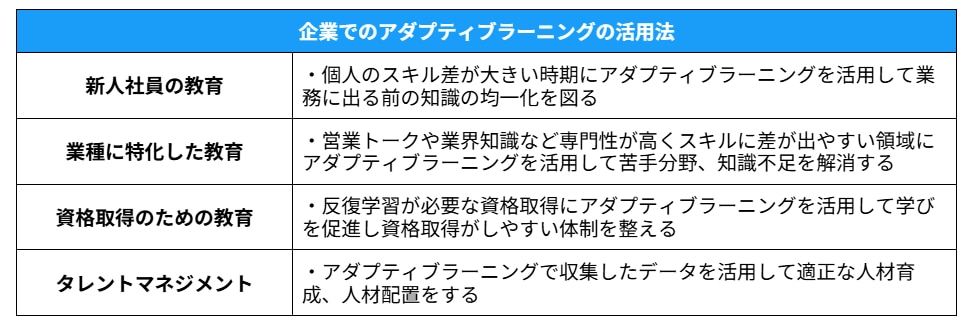

4.企業でのアダプティブラーニングの活用法

一人ひとりに応じた知識の習得、定着が目指せるアダプティブラーニングは、企業の人材育成に活用されています。

ここでは、企業でのアダプティブラーニングの具体的な活用法をご紹介します。

どのようなタイミングで、どのような課題解決に活用できるのか、参考にしてみてください。

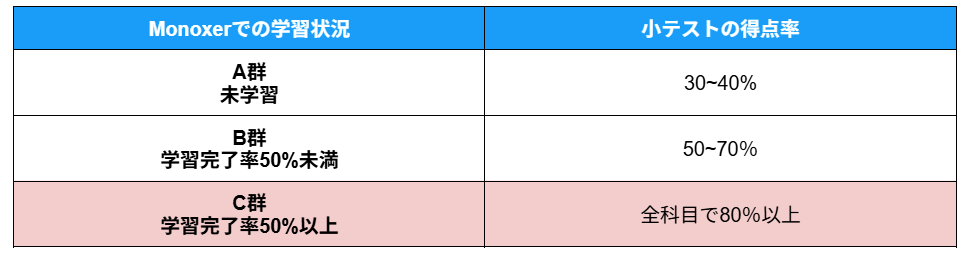

企業でのアダプティブラーニングの活用法 |

新人教育 | ・個人のスキル差が大きい時期にアダプティブラーニングを活用して業務に出る前の知識の均一化を図る |

業種に特化した教育 | ・営業トークや業界知識など専門性が高くスキルに差が出やすい領域にアダプティブラーニングを活用して苦手分野、知識不足を解消する |

資格取得のための教育 | ・反復学習が必要な資格取得にアダプティブラーニングを活用して学びを促進し資格取得がしやすい体制を整える |

タレントマネジメント | ・アダプティブラーニングで収集したデータを活用して適正な人材育成、人材配置をする※あくまで一例です |

※あくまで一例です

新人社員の教育に活用するメリット |

主催者 | ・基礎的な質問に対応する負担を軽減できる |

受講者 | ・配属前の知識不足の不安を解消できる |

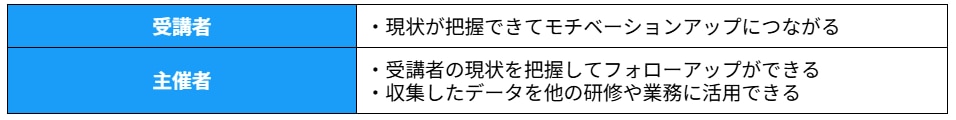

アダプティブラーニングは、新入社員の教育に活用されています。

新入社員時は個々のスキルや苦手分野に差が出やすく、均一化された学びだけでは一定水準に持ち上げるまでに時間がかかるからです。

例えば、新入社員時に集合研修のみだと「基本的なルールがよく分からない」「マニュアルを覚えられない」など、基礎知識に不安の残る社員は配属後に十分なパフォーマンスを発揮できない可能性があります。

不安が残る状態を放置すると配属後に差がどんどん大きくなり、離職ややる気の低下につながるかもしれません。

そこで、集合研修後にアダプティブラーニングを活用して、マニュアルや業界知識などの基礎知識を学べるようにします。

【新入社員の教育にアダプティブラーニングを活用する例】 ・自社のルール、業務マニュアルを理解する |

アダプティブラーニングでは受講者の習熟度に応じたテストや問題を出題して、苦手分野の克服を目指します。

1日10分など学習時間を限定してスケジュールを立てることもできるため、入社したばかりで心身の負担を軽減したいタイミングでも無理なく継続できます。

このように、アダプティブラーニングは均一化された学びだけでは十分なフォローが難しい、新入社員の教育に活用するといいでしょう。

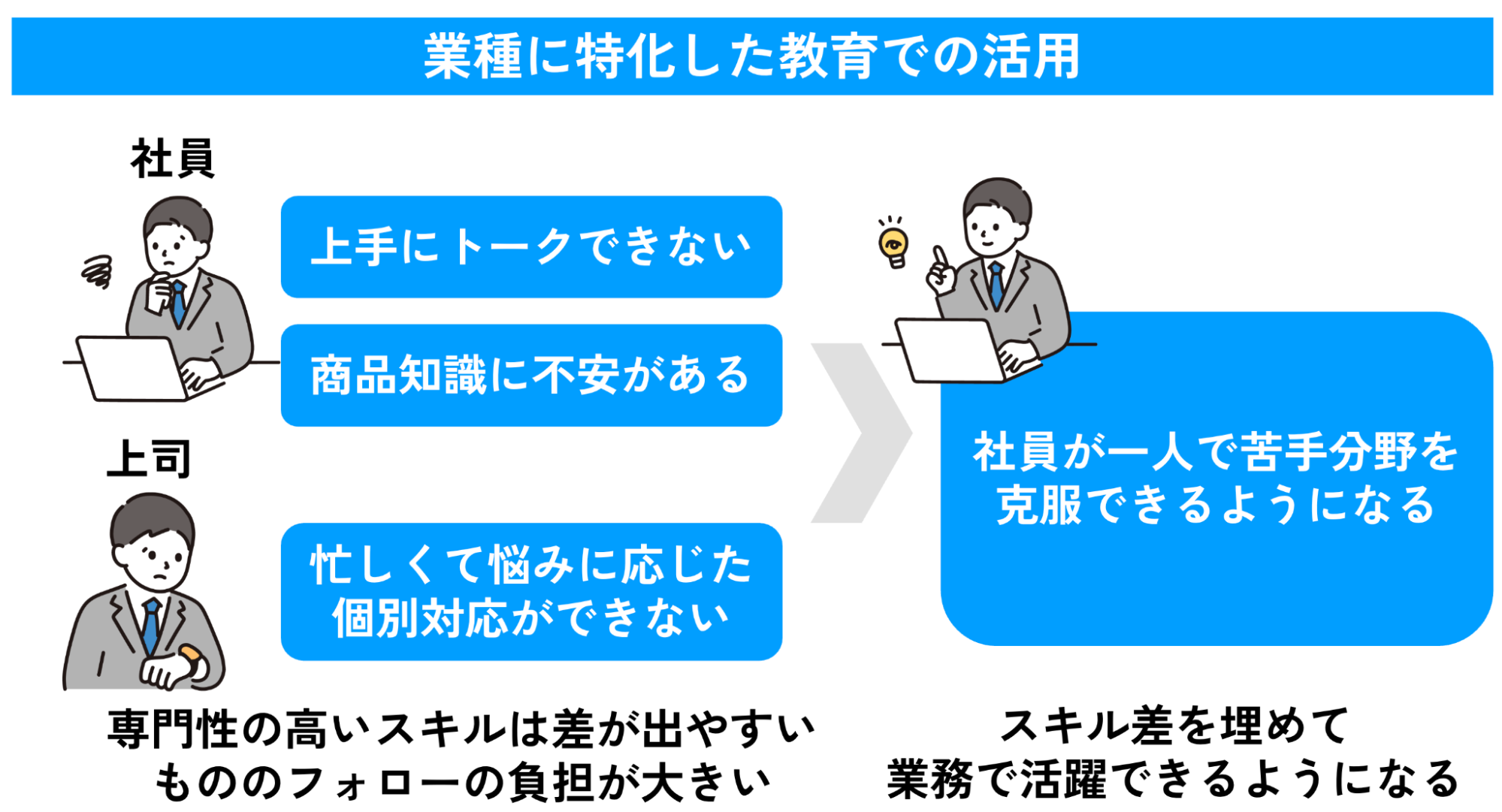

4-2.業種に特化した教育

業種に特化した教育に活用するメリット |

主催者 | ・上司や管理者の個別対応の負担を軽減できる |

受講者 | ・苦手分野を意識的に学べる |

アダプティブラーニングは、営業や接客など業種に特化した知識を習得する教育にも活用できます。

業種ごとに必要なスキルは、専門性が高く差が出やすい部分です。しかし、対面で個別にフォローするには時間と労力がかかり、継続的に実施することが難しいからです。

例えば「分かりやすいサービス紹介ができない」「お客様の質問に答えられない」などの悩みがある営業担当者がいたとしましょう。

このような個別化された悩みは、集合研修やeラーニングでは解決が難しいです。

加えて、上司も「毎回ロープレをしている時間がない」「一人ひとりの悩みには寄り添えない」などの課題を抱えていることが多いでしょう。

そこで、自社の営業トークを体型化してアダプティブラーニングシステムに搭載し、営業が学べる環境を整えます。

営業はアダプティブラーニングシステムを使いトークを習得、復習して、自分の知識として蓄えていきます。

自己学習では得意なトークのみの学習に偏りがちですが、アダプティブラーニングなら苦手を踏まえた問題出題、テストができるため、実践に役立つ知識を効率的に習得しやすいでしょう。

管理者はアダプティブラーニングの進捗状況などのデータを確認して、必要に応じたフォローを行うことも可能です。

営業のトーク習得にはもちろん、下記のような知識習得にも活用できます。

【業種に特化した知識習得を活用する例】 ・営業や接客に必要な商品知識を習得する |

実際にアダプティブラーニングで接客の必要知識を習得して、提案回数が増えるなどの行動変容が起きた事例があります。

このように、個別対応で教えるには時間がかかるものの知識に差が出る領域の学習に、アダプティブラーニングを活用するのもおすすめです。

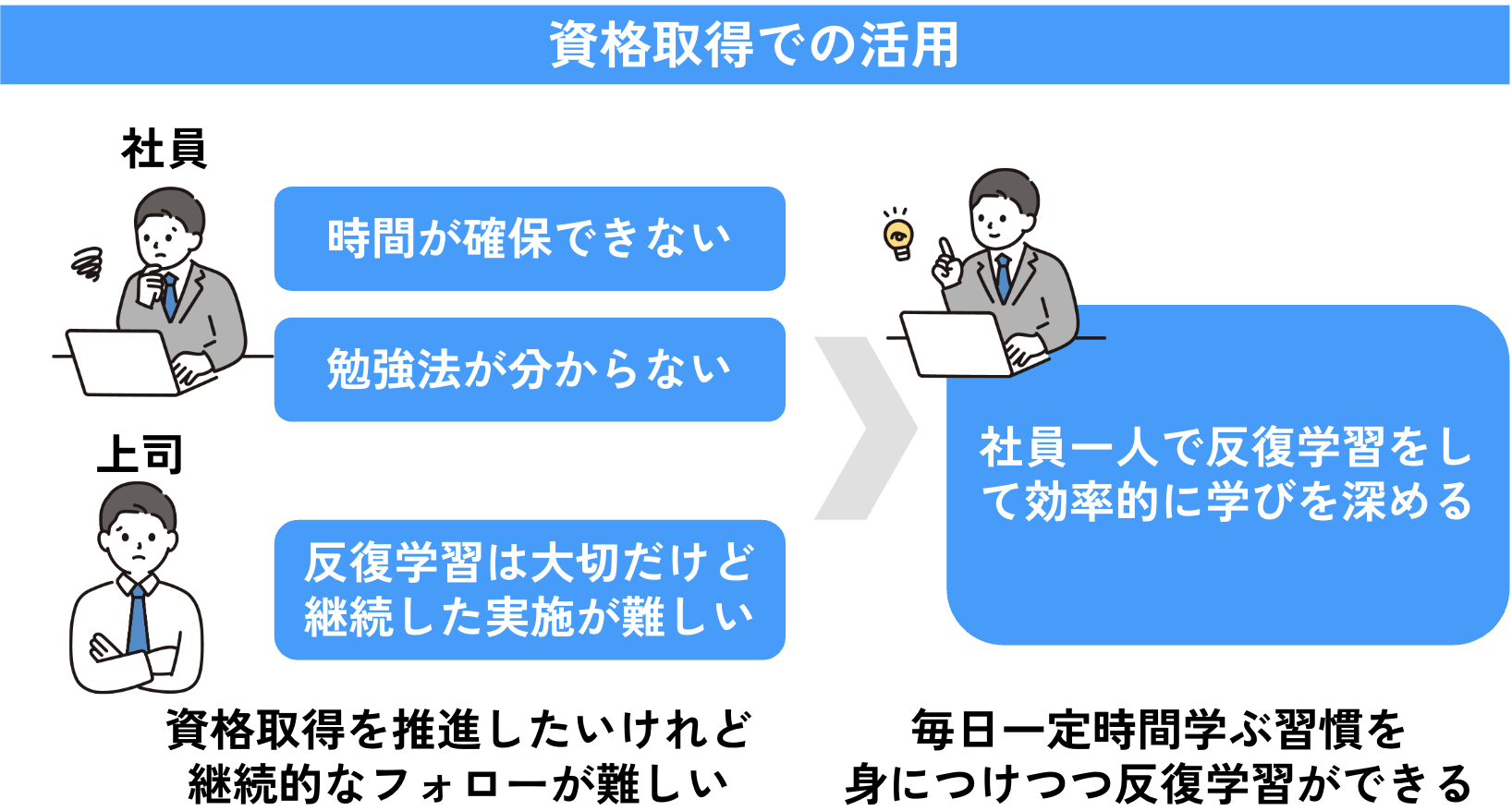

4-3.資格取得のための教育

資格取得に活用するメリット |

主催者 | ・資格取得のサポートの負担を軽減できる |

受講者 | ・効率よく反復学習を実施できる |

アダプティブラーニングは、資格取得を推進している企業でも活用されています。

資格取得時には反復学習(同じところを繰り返し勉強すること)が有効だと言われていますが、業務内でのサポートが不十分になりやすいからです。

例えば、ITパスポートの資格取得を目指すときに、上司などの管理者が反復学習をするように促し管理するには負担がかかります。

また、反復学習を個人に委ねると「どのタイミングで行うのか分からない」「繰り返し学習することが面倒」などの課題が発生しやすいでしょう。

そこで、アダプティブラーニングを導入すれば、自然と反復学習ができて効率よく資格取得を目指せます。

資格取得を目指す社員は毎回一定時間アダプティブラーニングを実施して、反復学習を行います。

上司や管理者は定期的なフォローを実施して、資格取得に向けたサポートを行うことも検討できるでしょう。

また、アダプティブラーニングでは進捗状況や苦手分野の克服度などを可視化できるため、資格取得を目指す社員のモチベーションアップにもつながります。

実際に、アダプティブラーニングを実施したことで、小テストの合格率が2倍以上向上した事例もあります(詳しくは「8.アダプティブラーニングを促進する学習プラットフォーム「Monoxer」の活用事例」で解説しています)。

資格取得の推進をしている場合は活用を検討してみましょう。

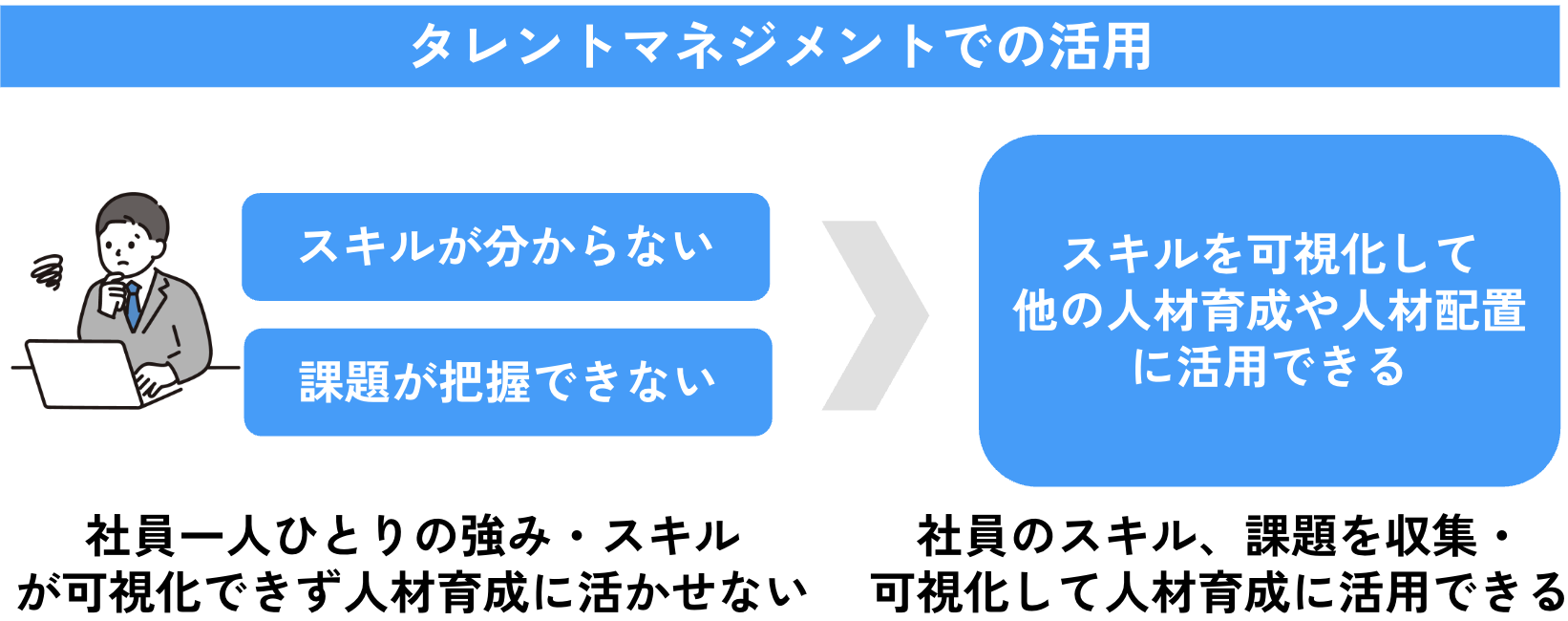

4-4.タレントマネジメント

タレントマネジメントに活用するメリット |

・社員の学習成果などを踏まえて必要な人材育成を検討できる |

アダプティブラーニングは、タレントマネジメント(社員のスキルや強みを把握したうえで適切な育成、配置をする手法)にも有効です。

アダプティブラーニングでは社員の学習成果などを収集できるので、強みやスキルを活かした育成、配置転換がしやすくなるからです。

例えば、アダプティブラーニングを活用する中で、商品知識の習得に課題がある営業が多いことが分かったとしましょう。

学習データの集計、可視化ができないと知り得ない課題が把握できたので、商品知識の習得を促すアダプティブラーニングを検討できます。

また、個々の学習成果を可視化していく中で、一人ひとりのスキルを整理して、適切な配置転換を検討することも可能です。

このように、一人ひとりのスキルが可視化できていなければできなかった効率のよい学習や最適な人材配置も検討できるようになるでしょう。

5.アダプティブラーニングを活用するデメリット・注意点

アダプティブラーニングは人材育成の様々な場面で活用できますが、事前に知っておきたいデメリット、注意点もあります。

ここでは、アダプティブラーニングのデメリットや注意点をご紹介します。

事前に把握しておけばカバーしながら研修が実施できるので、ぜひチェックしてみてください。

※アダプティブラーニングは、個別最適化を行うために大量の学習データの処理や分析が必要なので、人の手では難しく、AIやアルゴリズムを活用するツールの導入が前提となることが多いです。この章でご紹介するデメリット・注意点は、ツールを導入した場合を想定しています。

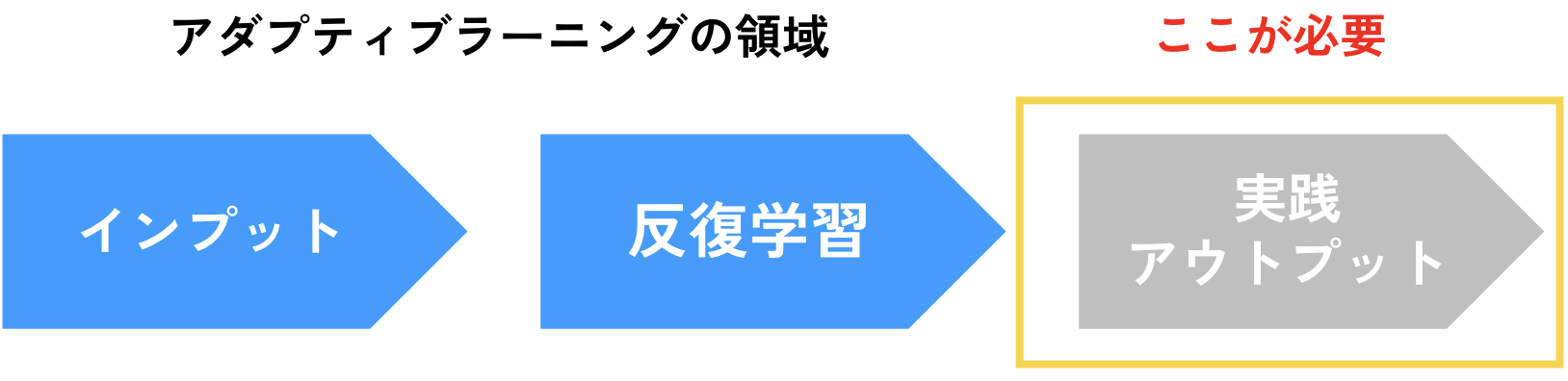

5-1.アダプティブラーニング外で実践的な学習の場が必要になる

アダプティブラーニングは、人材育成プロセスのインプット(知識やスキルの習得)を中心とした学習方法です。

そのため、「分かる」を「できる(アウトプット)」に引き上げるには、実践的な学習の場が必要になります。

そのため、営業トークや商品アドバイスなど実践が必要な領域に取り組む場合は、アウトプットの場を設けましょう。

例えば、営業トークを学ぶ場合は、集合研修で営業トークを学びアダプティブラーニングで一人ひとりに応じた学習を促進します。

そして、営業のロールプレイングを実施してアウトプットを設けるなど、複数の研修手法を組み合わせる方法が検討できるでしょう。

アダプティブラーニングはテストやクイズなどを通じてアウトプットをする機会はあるものの、実際に行動する実践の場はないので、意識的に組み込むようにしましょう。

5-2.モチベーションを上げるための施策が必要になる

アダプティブラーニングは、一人ひとりがパソコンやスマートフォンを使い個別に取り組みます。

そのため、集合研修やOJTのように講師の目やライバルの姿がなく、社員によってはモチベーションが維持できない可能性があります。

とくに「毎日必ずアダプティブラーニングをするのは面倒だな」などと感じてしまいやらされている感が出てしまうと、継続しにくくなるでしょう。

だからこそ、ただツールを導入して個人に任せるのではなく、モチベーションを上げる施策が必要です。

【モチベーションを上げる施策の例】 ・定期的に1on1などをしてフィードバックをする |

例えば、1ヶ月に1回など頻度を決めて定期的にフィードバックをするといいでしょう。

フィードバックではアダプティブラーニングの成果を可視化して「〇〇ができるようになりましたね」など、具体的な成果、成長を褒めるとモチベーションアップにつながります。

また、「アダプティブラーニングを導入しました」などと突然開始するのではなく、アダプティブラーニングのメリットや導入意図を共有して、受講者の理解を得たうえで取り組むと前向きに取り組みやすくなるでしょう。

5-3.アダプティブラーニングが使用できる環境を整えなければならない

アダプティブラーニングを実施するには、下記のような環境を整える必要があります。

【アダプティブラーニングに必要なもの】 ・インターネット環境 |

アダプティブラーニングは基本的に専用ツールを導入して、対象の受講者が個別学習ができる環境を整えなければなりません。

既に対象社員にパソコンやタブレットなどの端末を導入している場合はいいですが、普段の業務で使用しない場合は費用負担が増えるでしょう。

また、アダプティブラーニングツールや活用方法によっては、自社で教材、テスト項目などの準備が必要です。

導入時に少々負担になる可能性があるので、事前にどのような準備をしなければならないのか確認しておきましょう。

6.アダプティブラーニングの導入が向いている企業

ここまでご紹介したように、アダプティブラーニングは一人ひとりに合わせた教育が必要な場面で有効活用できます。

具体的には、下記のような課題を抱えている企業で、導入を検討できるでしょう。

【アダプティブラーニングの導入が向いている企業】 ・営業スキルや接客スキルなど特定業種のスキル差が生じている |

アダプティブラーニングは従来の研修では疎かになっていた、一人ひとりの課題や苦手分野に応じたフォローができる点が大きな強みです。

今までの人材育成では個人差が出てしまい思ったような成果を得られなかった場合は、ぜひアダプティブラーニングにチャレンジしてみてください。

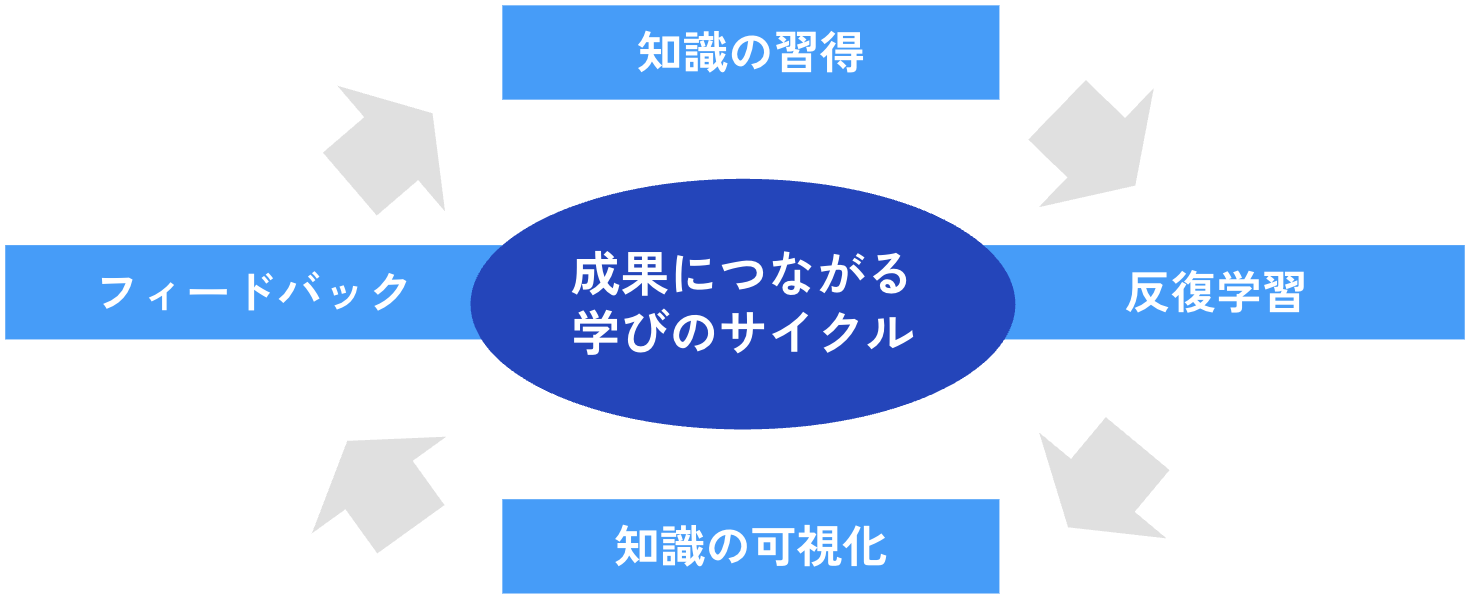

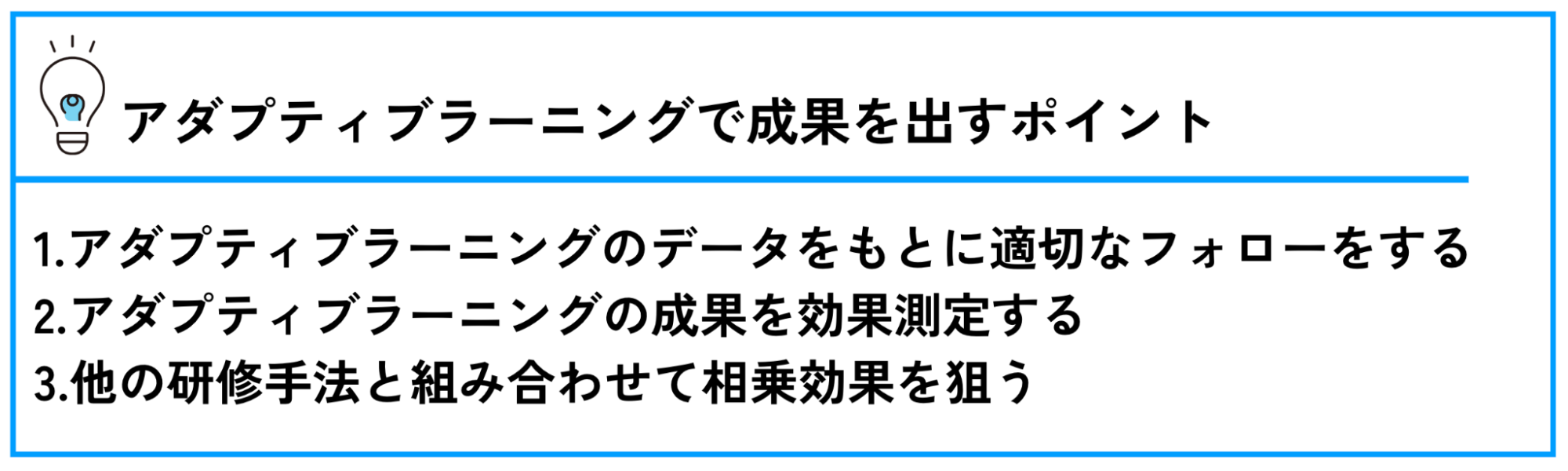

7.アダプティブラーニングで成果を出す3つのポイント

アダプティブラーニングの強みを生かすには、成果を出すポイントを押さえて計画を立てることが重要です。

ここでは、アダプティブラーニングで成果を出すポイントをまとめてご紹介します。

このコツさえ押さえてればアダプティブラーニングの特性を活かせるので、ぜひ参考にしてみてください。

7-1.アダプティブラーニングのデータをもとに適切なフォローをする

1つ目は、アダプティブラーニングで収集したデータをもとに適切なフォローをすることです。

アダプティブラーニングでは、一人ひとりの学習状況やテストの結果などをリアルタイムで可視化できます。このデータは本人だけでなく管理者にも共有されるので、データを活用してフォローをするといいでしょう。

例えば、一人ひとりのテスト結果をもとに、同じ分野が苦手な社員を対象にフォローアップをすることが検討できます。

従来では可視化が難しかった現時点での課題が明確になるので、素早くフォローすることで社員間の差を減らせるでしょう。

また、取り組み速度が落ちている社員には個別でフォローをして、抱えている課題や問題がないか確認します。

※チャットサポートの有無はツールにより異なります

このように、アダプティブラーニングだからできるデータ活用をすることで、学びを促進できて人材育成の成果を得やすくなるでしょう。

7-2.アダプティブラーニングの成果を効果測定する

2つ目は、アダプティブラーニングの成果を効果測定することです。

アダプティブラーニングでは一人ひとりの学習データを可視化するだけではなく、受講者全員のデータを収集、分析することも欠かせません。

アダプティブラーニングのデータからは、下記のようなことが分析できるでしょう。

【アダプティブラーニングで分析できることの例】 ・受講者全員の得意不得意の傾向 |

※収集できるデータはツールにより異なります

例えば、受講者全員の得意不得意の傾向が把握できれば、他の研修のプログラムの見直しや業務でのフォロー方法の改善などが検討できます。

また、営業や接客のトークスクリプトで受講者全員が苦手に感じるポイントが分かれば、あらかじめマニュアルやFAQにまとめてフォローできる体制を整えておくことも可能です。

このように、アダプティブラーニングで得たデータを様々な人材育成場面に活用することで、より成果を高められるでしょう。

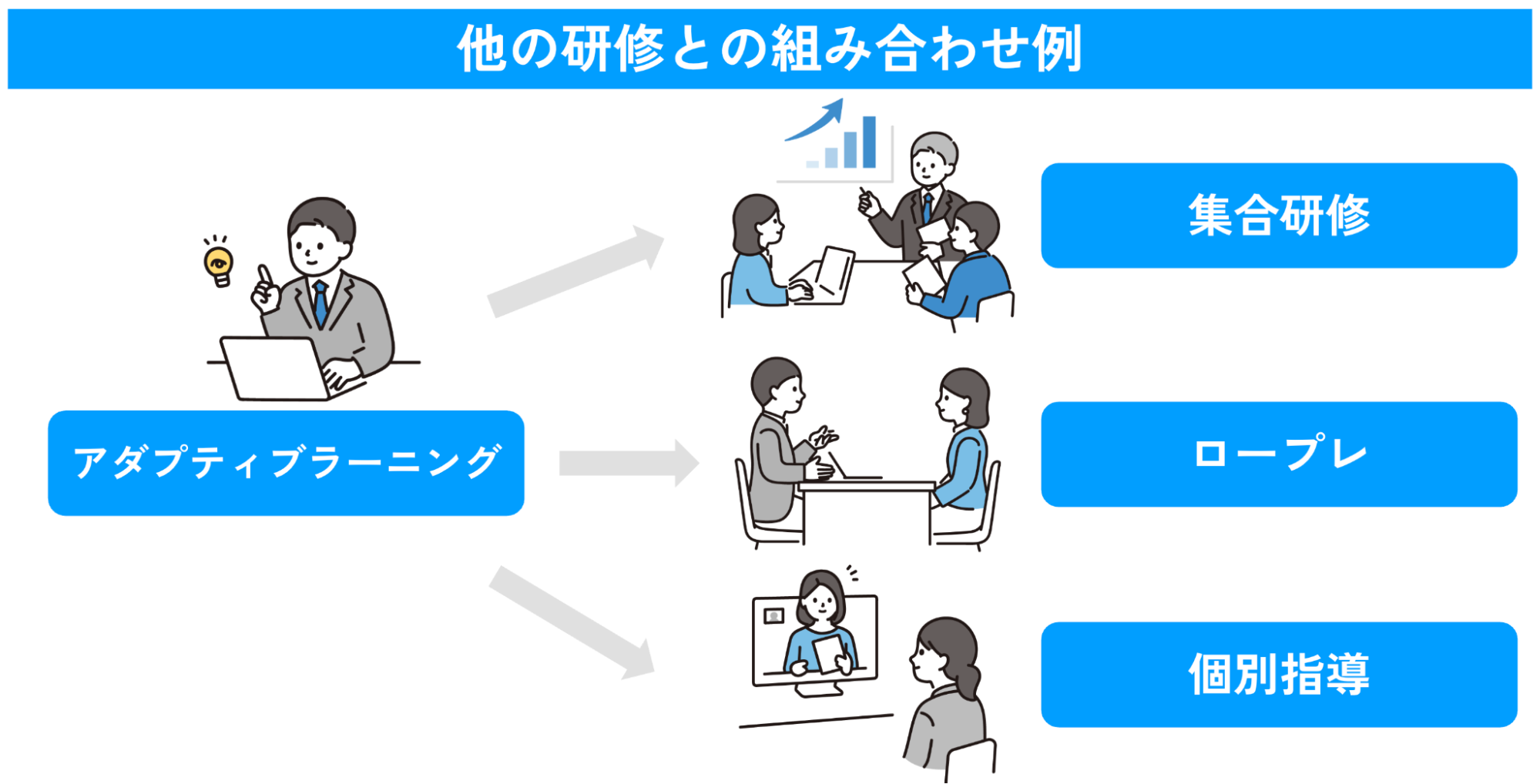

7-3.他の研修手法と組み合わせて相乗効果を狙う

3つ目は、アダプティブラーニングと他の研修手法を組み合わせて相乗効果を狙うことです。

アダプティブラーニングではインプットした知識を使って実践するトレーニングまではできないので、他の研修手法と組み合わせて成果の最大化を目指すといいでしょう。

例えば、営業トークの習得では、一人ひとりがアダプティブラーニングを実施して、苦手なトークを克服しながらトークを覚えられるように取り組みます。

その後に、ロールプレイングなどを実施して、学んだトークを使う場を設けると業務で力を発揮しやすくなるでしょう。

【アダプティブラーニングと組み合わせる手法の例】 ・ディスカッションや発表会など知識をアウトプットする機会を設ける |

このように、アダプティブラーニングをして終わりではなく、知識を活用するところまで視野に入れて人材育成計画を策定するといいでしょう。

8.アダプティブラーニングを促進する学習プラットフォーム「Monoxer」の活用事例

ここまで、アダプティブラーニングの強みや活用シーンなど、アダプティブラーニングをするうえでの基礎知識を解説してきました。

アダプティブラーニングはAIなどの技術を活用してデータ収集、分析をするため、アダプティブラーニングに特化したツールが必要です。

しかし、まだ企業の人材育成に特化したアダプティブラーニングツールは少ないのが現状です。

そこで、ここでは私たちモノグサが提供するアダプティブラーニングを促進する学習プラットフォーム「Monoxer」の事例をご紹介します。

導入した企業様からは「効率的に記憶定着を支援できるようになった」「知識定着の向上が見られた」など嬉しいお言葉をいただいています。

アダプティブラーニングの促進にどのように活用いただけるのか、ぜひご覧ください。

「Monoxer」の活用事例 |

株式会社ビックカメラ様 | ・家電製品アドバイザー資格の取得勉強に活用 |

東京海上日動火災保険株式会社様 | ・保険営業として独り立ちするために必要な知識・スキルを習得できるプログラムに「Monoxer」を活用 |

8-1.株式会社ビックカメラ様|家電製品アドバイザー資格の取得に活用

大手家電量販店チェーンの株式会社ビックカメラ様では、多様な顧客ニーズに応えるため販売員を対象に家電製品アドバイザー資格の取得を目指しています。

今までは社内模試や問題集の提供などをしていましたが「Monoxer」を導入して、より包括的に学習支援をできる環境を整えました。

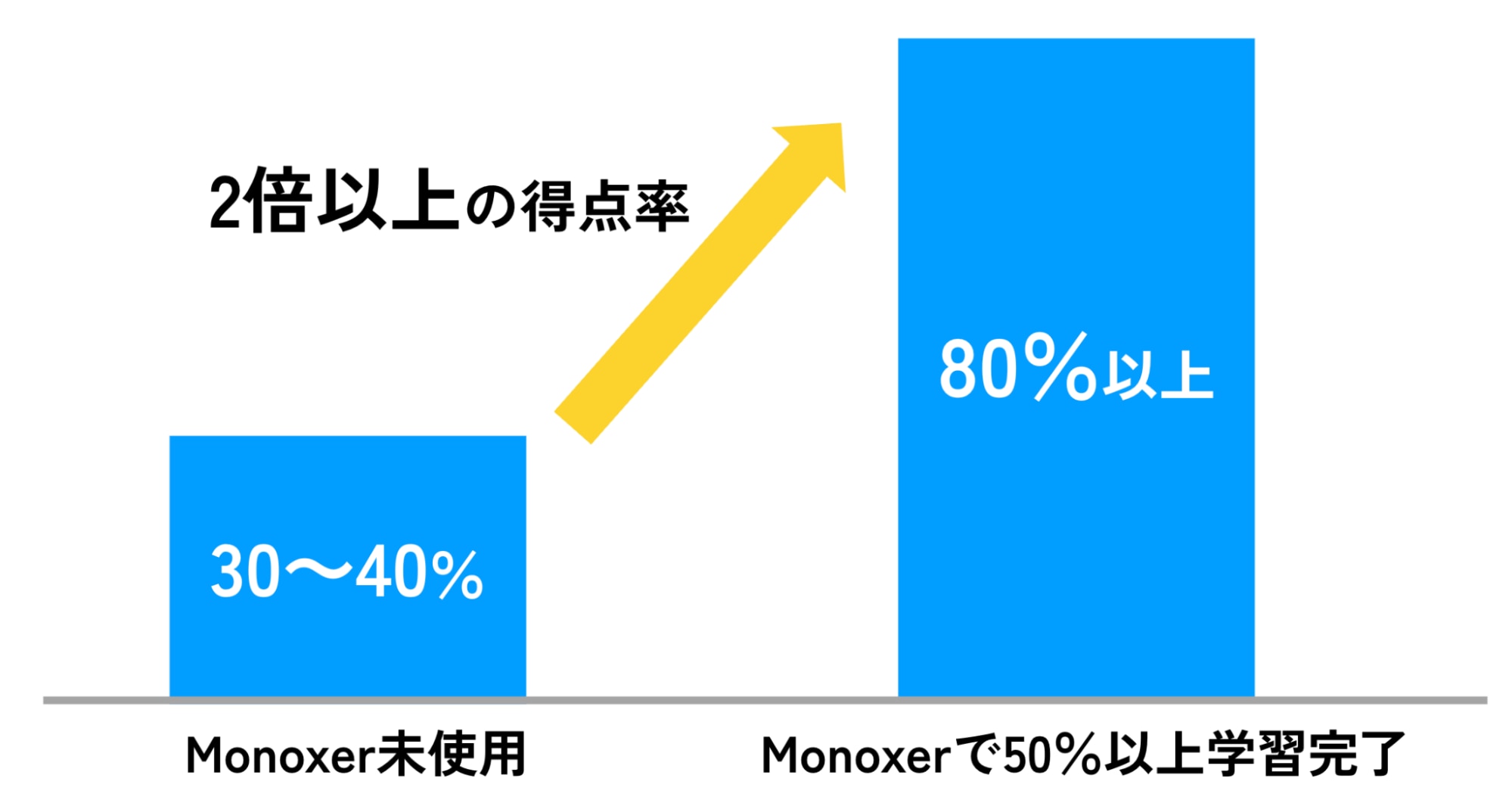

下記のように、「Monoxer」では3週間にわたって3科目の学習をサポートしました。

【家電製品アドバイザー資格での「Monoxer」の活用方法】 1.学習事前模試を受ける |

「Monoxer」の利用状況に応じて小テストを実施したところ、学習完了率50%以上では全科目で80%以上の得点を獲得できました。

「Monoxer」を活用した学習が、知識の定着に効果的であることが確認できたのです。

このように、反復学習と記憶の定着に「Monoxer」を活用したことで、一定の成果を実感できた事例だと言えるでしょう。

▼株式会社ビックカメラ様の事例は下記で詳しく解説しています

ビックカメラ、店舗販売員のスキルアップに向け「Monoxer」を従業員教育に活用開始

8-2.東京海上日動火災保険株式会社様|募集人育成プログラムに「Monoxer」を活用

ニーズに応じた火災保険を提供している「東京海上日動火災保険株式会社様」は、保険という複雑性の高い商品を扱う募集人の育成のために対面講義や教材の整備をしていました。

しかし、最終的な知識定着の個人差が課題になっていました。それに加えて新型コロナウイルスの拡大により働き方が変動し、人材育成にも変化が求められるようになったそうです。

そこで、保険募集の品質を高めるために「Monoxer」を活用した新しい研修制度「募集人育成プログラム」を開始しました。

保険営業として独り立ちするために必要な知識・スキルを習得できるように、6ヶ月間のプログラムにまとめています。

Zoomでの研修や動画、ロールプレイング、「Monoxer」と複数の手法を組み合わせて、人の説明により習得する内容、AIの力で効率的に記憶定着すべき内容などを整理している点が特徴です。

「Monoxer」導入前には実証実験を行い、下記のような点が決め手となり導入開始いただきました。

【「Monoxer」の導入の決め手】 ・各募集人がいつでもどこでも学習できるようになり業務の効率化につながった |

「Monoxer」はリアルタイムで一人ひとりの知識の定着度合いを可視化し、出題する問題の難易度や頻度を自動で最適化します。

専門知識の多い保険領域との相性が非常によく、効率的に記憶定着を図れるようになりました。

▼東京海上日動火災保険株式会社様の事例は下記で詳しく解説しています

東京海上日動、保険の「募集人育成プログラム」に2023年4月より「Monoxer」を本格導入開始

9.企業のアダプティブラーニングをサポートして学びを最適化するなら「Monoxer」をご活用ください

導入事例でも紹介したように、アダプティブラーニングは企業の研修や資格取得などでも導入され初めています。

アダプティブラーニングは今までの学習では疎かになっていた「使えるスキル」にする記憶定着の過程を無理なく取り入れられるので、業務、試験で使える知識が身につきます。

しかし、アダプティブラーニングはAIなどのデジタル技術を活用できるツール選定が重要になります。

「アダプティブラーニングをやってみたいけれど、ピンと来るツールがない」「企業向けのアダプティブラーニングツールが見つからない」と悩んでいる担当者様も多いでしょう。

そこで、アダプティブラーニングを実施するなら、私たちモノグザが提供しているアダプティブラーニングを促進する学習プラットフォーム「Monoxer(モノグサ)」をご活用ください。

「Monoxer」は情報のインプットで終わらず「使えるスキル」となるように、「記憶状況に合わせた個別最適な学習体験」を提供します。

実際に「Monoxer」をご利用いただいた企業様の中には、未使用者と使用者で小テストの得点に2倍以上差が出た結果も出ています(販売員が専門知識を習得するための資格取得学習))。

もちろん、学習状況のデータ化や自動での問題作成、採点など、アダプティブラーニングに必要な機能が揃っています。

下記のように、人材育成の様々なシーンでご活用いただいています。

【「Monoxer」の導入シーン】 ・商品知識:商品の特徴・利点、新商品のタイムリーな習得 |

「Monoxer」の詳しい機能や導入事例が一目で分かる無料の資料もご用意していますので、まずはダウンロードしてみてください。

アダプティブラーニングでサポートする「Monoxer」の特徴が分かる資料をご用意しています |

記憶状況に合わせて個別最適な学習体験を提供する学習プラットフォーム「Monoxer」について、企業様の導入事例付きの資料をご用意しました。ぜひお気軽に無料ダウンロードしてください。トライアルも実施しております。

10.まとめ

本記事では、アダプティブラーニングの概要や活用メリット、仕組みなどアダプティブラーニングの基礎知識を解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇アダプティブラーニングとは、学習者一人ひとりの理解度や習熟度に応じて、教材や学習方法を最適化する学習アプローチのこと

〇アダプティブラーニングを実施する仕組み・手順は下記のとおり

ステップ1.テストなどを実施して苦手な分野や習熟状況を可視化する

ステップ2.分析結果から一人ひとりに応じた教材やスケジュールを提案する

ステップ3.知識を習得する

ステップ4.反復学習をおこなう

〇従来の学習法と比較したアダプティブラーニングの強みは下記のとおり

1.人材育成にかかるコスト、負担を抑えられる

2.知識を定着させて自分のものにできるところまで育成できる

3.一人ひとりの能力を最大化できる

4.データの利活用ができる

〇企業でのアダプティブラーニングの活用法は下記のとおり

〇アダプティブラーニングを活用するデメリット・注意点は下記のとおり

1.アダプティブラーニング外で実践的な学習の場が必要になる

2.モチベーションを上げるための施策が必要になる

3.アダプティブラーニングが使用できる環境を整えなければならない

〇アダプティブラーニングで成果を出すポイントは下記のとおり

1.アダプティブラーニングのデータをもとに適切なフォローをする

2.アダプティブラーニングの成果を効果測定する

3.他の研修手法と組み合わせて相乗効果を狙う

アダプティブラーニングは、企業の人材育成の課題解決の糸口となる研修手法です。

現在の人材育成に課題がある場合や十分な成果を得られていない場合は、活用を検討してみてください。