営業強化の王道3ステップ|効果を出すトータルコーディネートを解説

「営業力強化が重要なのは分かっているのに、一人ひとりの課題にどう対応すべきか分からない」

「昔からの営業研修しかしていないので、現代のマーケットにフィットしているのか不安だ」

営業力強化を軽んじる企業はいないと思います。

しかし商材特性などの影響も大きいため、従来から続いている営業力強化メニューに、どのように変化を加えたら良いか分からず苦慮している企業も多いようです。

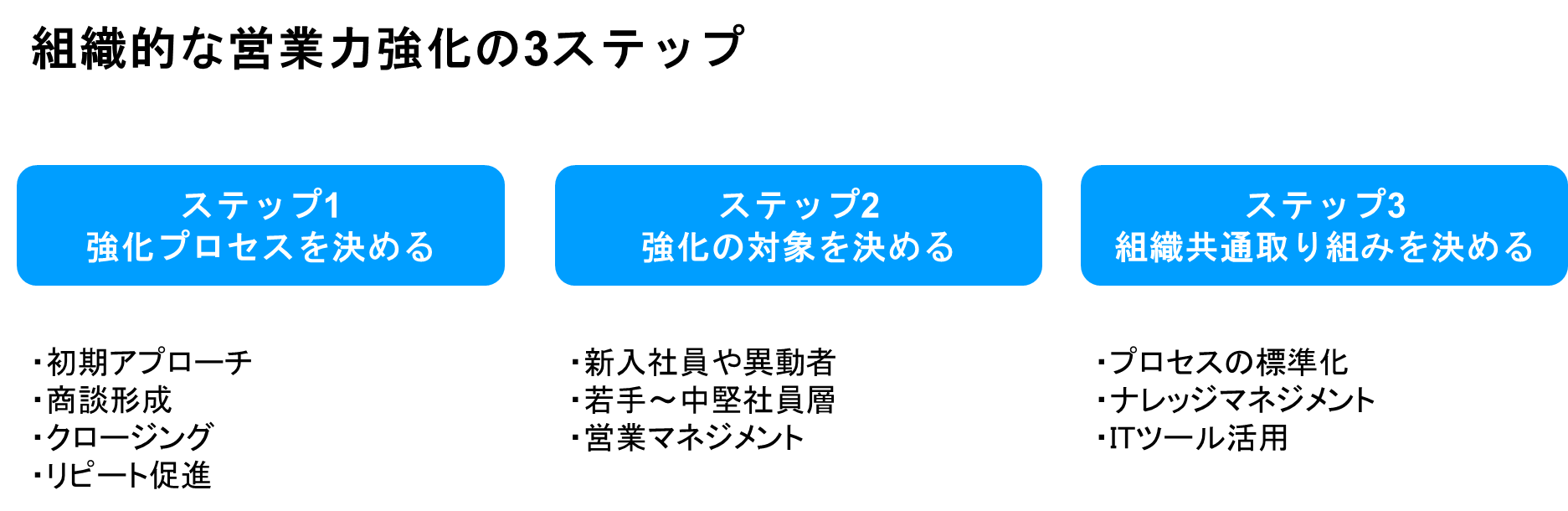

「営業力強化」は漠然としていますが、突き詰めてしまえば、以下の3ステップで考えるのが重要です。

当記事では、はじめにこの3ステップの具体的な営業力強化のノウハウをお伝えします。

・営業で強化すべきプロセスはどこなのか? |

しかし最終的に重要なのは、ステップを横断して、組織的に営業力強化に取り組む全体設計をすることです。

そこで記事の後半では、営業力強化を永続的に取り組める、以下のようなトータルコーディネートのフレームを紹介します。

最後までお読みいただければ、対処療法的ではなく、組織として安定的な営業力強化を考えるヒントが得られるはずです。

営業力強化策を施すことは、良かれと思っても、忙しい営業現場から思わぬ反感も受けがちです。

ぜひ当記事で営業力強化のリアリティを高めていただき、自社に馴染みやすい営業力強化策を検討していただければ幸いです。

営業・販売員の人材育成に関するお悩みに関して、Monoxer(モノグサ)がお応えします!お気軽にご相談ください。

目次[非表示]

1.ステップ1|営業力を強化するプロセスを決める

営業力を強化するためには、自社の営業組織が営業プロセスの「どこにボトルネックがあるのか」が重要です。

本章では、どのような業種でも共通となる、以下の4つのプロセスを取り上げます。

・初期アプローチ

・商談形成

・クロージング

・リピート促進

自社の営業担当がどこに課題を抱えているかを想像しながら、お読み頂ければ幸いです。

1-1.初期アプローチ

このプロセスは、「アポイント獲得」や「初回訪問」の初期アプローチに課題があるケースです。

営業のスタートともいえる初期アプローチがうまくいかないと、その後のプロセスをいかに強化したとしても、アタックできる顧客数が徐々に減ってきてしまいます。

場合によっては「何度も電話してきてしつこい会社だ」と思われ、企業の信頼度を落としかねません。

具体的には、このプロセスに問題がある場合は以下のような現象が起きがちです。

【このプロセスに課題がある場合に、起こりがちな現象】

・アポイント獲得率が低く、用意した顧客リストがすぐに枯渇してしまう |

初期アプローチは営業プロセスの中では、比較的フォーマット化がしやすいといえます。

場合によっては営業企画・マーケティング部門も巻き込みながら、組織的な営業力強化を行うことが重要です。

このプロセスのスキルを鍛える強化ポイントび代表例は以下の通りです。

このプロセスのスキル強化の具体例 |

・初回アプローチの電話トークやメール文面の型化・練習をする |

初期アプローチで頓挫することは組織的にも痛手なので、何度でも反復練習をして、営業プロセスの土台を固めるようにしましょう。

1-2.商談形成

このプロセスは、「課題形成」や「解決のための提案」の商談形成に課題があるケースです。

どれだけ顧客と親密になったとしても、商談のプロセスへ進めないと、むしろアポイント回数を無駄にして生産性を落としてしまいます。

ひどい場合は、何度も顧客のところに足を運んで、いつも世間話だけして「営業をしている」と思い込んでいる営業担当も出てしまいます。

具体的には、このプロセスに問題がある場合は以下のような現象が起きがちです。

【このプロセスに課題がある場合に、起こりがちな現象】

・「おうかがいしたことのまとめ」を提出しても顧客の反応が悪い |

商談形成は、人によって得手・不得手が出やすいプロセスといわれています。

人によって「売り込みが苦手」や「成果への焦り」など、性格的要素も関わってきますが、ある程度組織として一律に施すことができる強化策もあります。

このプロセスのスキルを鍛える強化ポイントの代表例は以下の通りです。

このプロセスのスキル強化の具体例 |

・ヒアリング内容を顧客目線でまとめなおす訓練をする |

このプロセスに必要なスキルが強化できれば、いわゆる「ヨミ表」のような、進捗管理表に表示される商談数が増加するでしょう。

1-3.クロージング

このプロセスは、「検討プロセスの進行」や「申込み獲得」のクロージングに課題があるケースです。

業績にダイレクトに関わるプロセスとなるため、最終的にはクロージングのスキルが高まらないと、どれだけ前段のプロセスを強化しても、組織成果には至りません。

しかも提案まで進んだ工数を考えると、最後のクロージングがうまくいかないことは、これまで顧客に注いだ労力が無駄になることになります。

営業担当個人の精神的ダメージはもちろんのこと、組織的にも大きく生産性を落とすことにもつながるでしょう。

具体的には、このプロセスに問題がある場合は以下のような現象が起きがちです。

【このプロセスに課題がある場合に、起こりがちな現象】

・提案書は沢山作っているものの、成果に結びついていない |

クロージングスキルは、実はこのプロセスだけを鍛えれば良いわけではなく、これまでのプロセスや顧客リレーションの積み重ねによる部分も大きいかと思います。

しかし、これまでのプロセスが良くても「あと一押し」のような工夫が欠けてしまうと、クロージングに至らないため、テクニックも重要です。

このプロセスのスキルを鍛える強化ポイントの代表例は以下の通りです。

このプロセスのスキル強化の具体例 |

・検討がストップする原因のヒアリング力を上げる |

ただし、最終的な受注に至るかどうかは顧客事情も大きいはずです。

そのため「ゴリ押し」のようなスキルではなく、あくまで建設的に検討を進めるられるようなスキル付与に留めましょう。

1-4.リピート促進

このプロセスは、「受注後のリレーション」や「追加受注」のリピート促進に課題があるケースです。

新規開拓だけで売上げ拡大が難しい場合、限られた顧客から、いかにクロスセルが出来るかは重要になります。

常に「一回転」の営業だけで終わってしまうと、営業プロセス最初の「初期アプローチ」の効率を延々と上げねばなりっません。

そのため、一度取引があった顧客からの追加受注は、組織的な営業力強化の見逃せないポイントとなります。

具体的には、このプロセスに問題がある場合は以下のような現象が起きがちです。

【このプロセスに課題がある場合に、起こりがちな現象】

・営業担当が常に新しい顧客にアプローチを仕掛けて、効率が悪い |

営業力強化において、実は見逃されがちですが、重要なのが顧客リレーション維持による、リピート促進です。

特に中長期的に顧客を維持するためには、営業担当が意識的に「自分が仕入れた情報を、組織にどう還元するか」という観点が重要になるでしょう。

このプロセスのスキルを鍛える強化ポイントの代表例は以下の通りです。

このプロセスのスキル強化の具体例 |

・受注サービスからのクロスセルを組織的に型化する |

このプロセスに必要なスキルを強化すれば、顧客側からむしろ相談が来るようにもなるため、毎回新規の顧客を開拓するよりも、組織生産性は向上するでしょう。

2.ステップ2|営業力を強化する対象を決める

営業力を強化するためには、前章の営業プロセスごとのボトルネックを見つけるのが何より重要ですが、教育予算獲得などの事情のためには「階層別教育」のような概念も必要となります。

本章では、代表的な3つの階層について、よく聞かれる強化策を取り上げます。

・新入社員や異動者

・若手~中堅社員層

・マネジメント層

自社の営業担当がどこに課題を抱えているかを想像しながら、お読み頂ければ幸いです。

2-1.新入社員や異動者

営業力強化の対象の代表となりやすいのが、新人や異動者などの「営業経験が薄い層」です。

経験がない層は、営業の第一歩をどう踏み出せば良いかも分かっていません。

そのため、組織的に「最低限、これだけを覚えてほしい」というスキル付与がやりやすく、強化策を施しやすいといえます。

このような営業未経験層への営業強化策を疎かにしてしまうと、初期の営業活動の躓きで、メンタル不全そうが出てしまうリスクがあります。

むしろ自己流の営業方法がついていないからこそ、組織的にスキル強化にとりくめば、営業力効果の効果が出やすいでしょう。

2-2.若手~中堅社員層

営業に限らず、階層別教育で手薄になりがちな「若手~中堅社員層」も営業力強化のターゲットです。

ある程度の営業経験を積んだからこそ、自己流のやり方に依存してしまうのが、この層の特徴です。

顧客相性や環境要因などの自分でコントロールが利かないことに対応するためにも、営業力強化が必要だといえます。

この層は年齢や経験も幅広いため、課題は個人によりさまざまな特徴があります。

したがって、一律な教育施策ではなくeラーニングなどで、個別の課題アプローチが推奨されます。

eラーニングであれば、ある程度のベテラン層であっても「実は昔から、このスキルに自信がなかった」などの克服にも、取り組みやすいでしょう。

2-3.マネジメント層

営業力強化に取り組む際、組織的な影響力が出やすいターゲットが、マネジメント層です。

なぜなら、営業メンバー個々人の問題を解決するより、メンバーを統括するマネジメントのスキルを磨くことが、包括的な効果が大きいからです。

ただし注意すべきは、営業でマネジメントを担っている方は、各々個人が自信を持っているスタイルがあることです。

下手に営業力強化のアプローチをしてしまうと「自分のやり方が否定されている」と、ネガティブな感情を抱きかねません。

従って、個人のこれまでのスタイルを尊重しながらも「より効果を発揮するために」というスタンスで、強化策を進めることが重要でしょう。

3.ステップ3|組織全体で強化するプロセスを決める

ここまでの章で、「プロセス」や「対象」の観点で、営業力強化のポイントをお伝えしてきました。

本章では、組織的に営業力強化を進めたいと思う際に、共通して大事にすべき3つのポイントをお伝えします。

・営業プロセスの標準化

・ナレッジマネジメントの強化

・ITツールの活用

いくら営業プロセスや対象層を見極めたとしても、現代マーケットで勝ち抜くポイントを押さえないと狙った効果が出せないため、ぜひ参考にしてください。

3-1.営業プロセスの標準化

「営業力の強化」を組織的に取り組むには、まずは営業プロセスの標準化は必須でしょう。

営業プロセスが標準化できていないと、例えば優秀なプレイヤーのスキルだけに依存してしまい、そのスキルが組織的に伝播していかないからです。

具体的には、以下のような方法が効果的です。

このポイントの取り組み例 |

・ハイパフォーマーへのインタビュー実施 |

営業においては、とかく「あの人だから出来る」というような、個人特定に依存しがちです。

しかし、組織的に営業力強化の取り組む際には、そのような個人依存の考え方を捨てて、「組織としてここまでは一定の品質を保ちたい」という水準を可視化することが要諦でしょう。

3-2.ナレッジマネジメントの強化

組織的に営業力強化に取り組む際、忘れてはならないのはナレッジマネジメントの視点です。

変化が激しい時代においては、最適解は日々変化します。

そのため鮮度が高い「これが効果があった」という事例を、メンバー間で共有することは、営業力強化において得がたいナレッジになるからです。

具体的には、以下のような方法が効果的です。

このポイントの取り組み方 |

・社内DBへの、営業好事例のストック |

「VUCAの時代」といわれる変化が激しい昨今においては、営業担当同士の情報コミュニケーションは生命線です。

会社として鮮度が高いナレッジをフロー&ストックさせる仕組み作りは、不可欠といえるでしょう。

3-3.ITツールの活用

前章のナレッジマネジメントとも関連しますが、現代の営業力強化において、ITツールを駆使することは不可欠です。

昔ながらの、上司が直接指導して営業方法をたたき込むやり方では、人手に依存し過ぎてしまい、上司が不在になると限界が来てしまうからです。

もちろん自社ならではのやり方は、直接指導が効果があるでしょう。

ですが、そのなかでも「行動レベル」にブレイクダウンできるものがあれば、ITツールを併用すれば、より組織的にパワフルな展開が可能になります。

具体的には、以下のような方法が効果的です。

このポイントの取り組み方 |

・モバイルツールへの営業スキルの搭載 |

「営業」は個人技と思われがちかもしれませんが、昨今は組織力やツールに頼ることも重要です。

そのために、ITツールを活用しながら営業力強化をする道を模索することは、現代ビジネス環境で勝ち抜く要諦といえるでしょう。

営業教育の成果を一元管理するための「資料」をご用意しました |

営業担当者全員が売れる営業組織の仕組み化を考えている育成担当者の方へ、育成の効果を正しく測るフレームワークなどについてまとめた資料 をご用意しました。ぜひご活用ください。

4.効果が出る営業力強化のモデルケース

これまで営業力強化をすべきプロセスや対象層、及び現代の営業環境ならではのポイントをお伝えしましたが、あらためて営業力強化の方法と、その組み合わせ例をお伝えします。

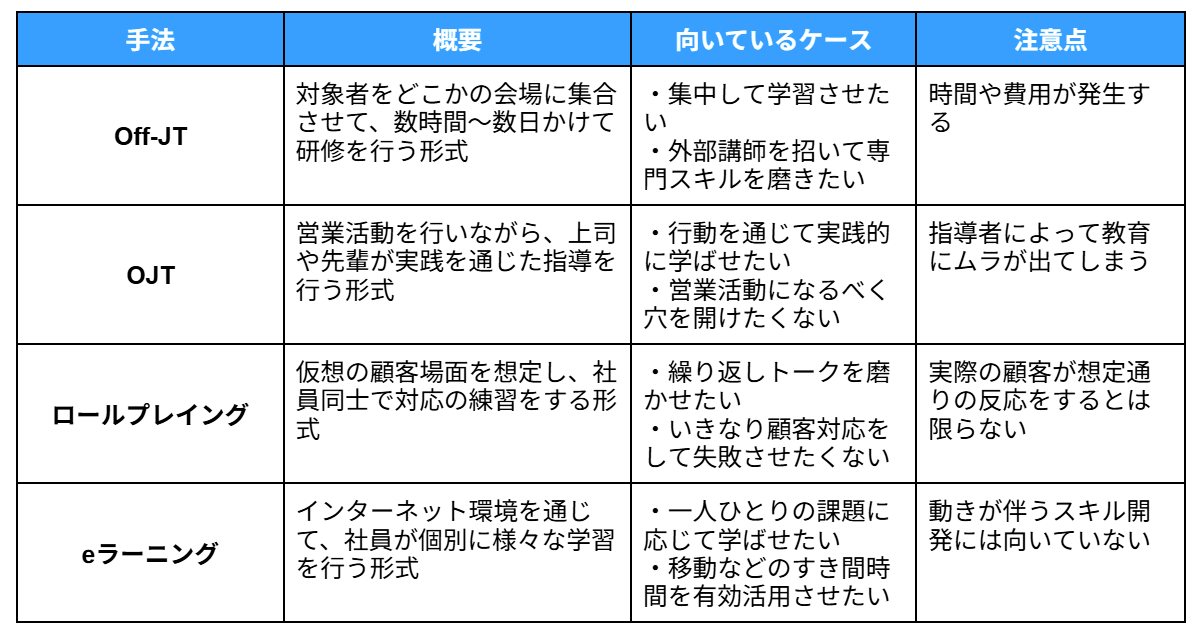

4-1.営業力強化の代表的な手法

まず最初に代表的な営業手法と、どのようなケースに向いているかをお伝えします。

どの方式も一長一短があるため、自社の状況に応じて手法は選ぶ必要があるでしょう。

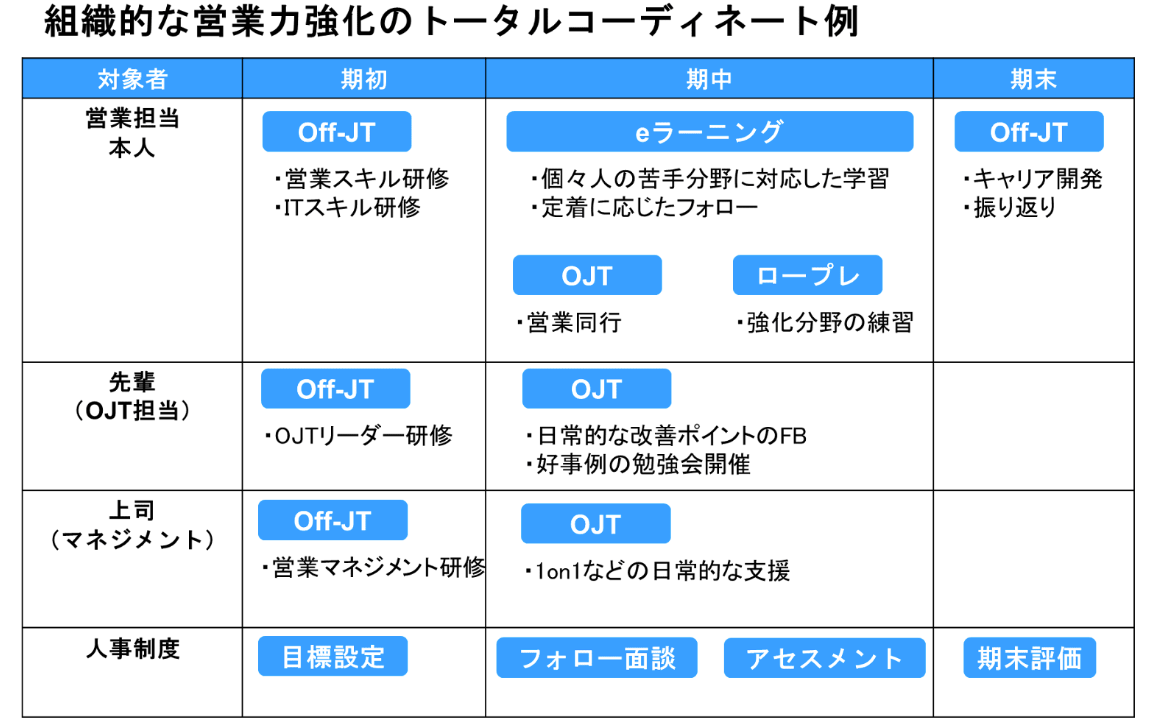

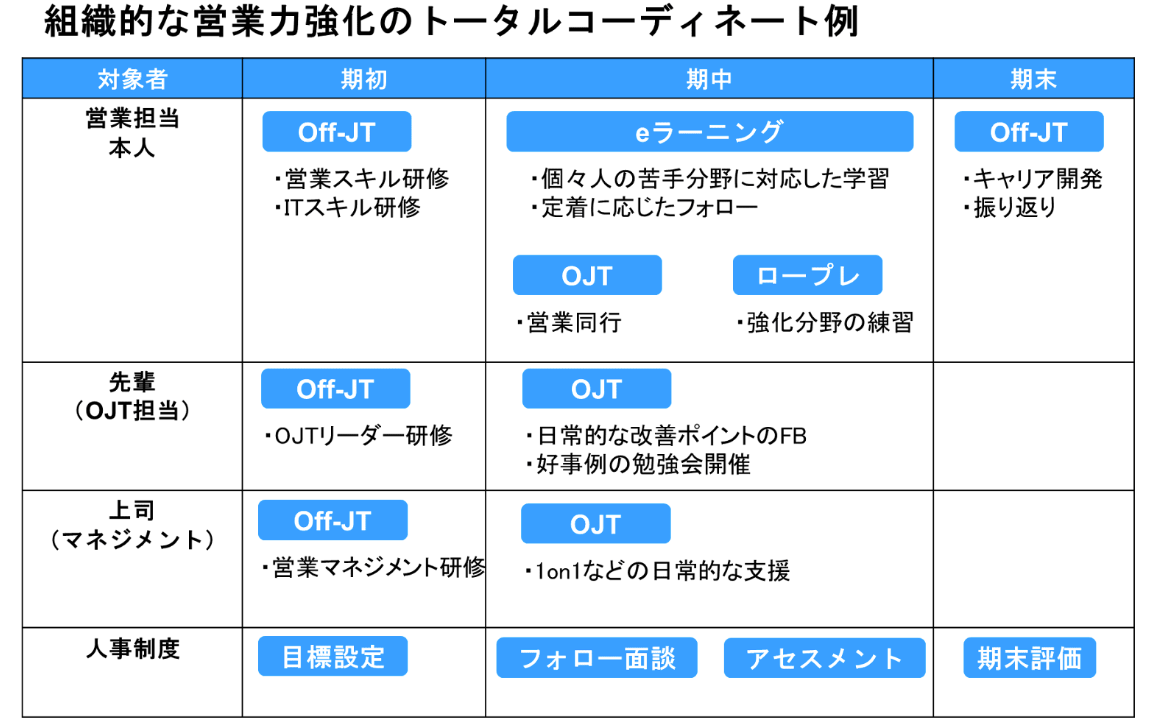

4-2.組織的に取り組むトータルコーディネートの例

営業力強化を組織的に取り組むためには、前章での手法はもちろんのこと、関係者全員を含めたトータルコーディネートが重要になります。

いくら優れたコンテンツや手法があったとしても、例えば対象者の上司が営業力強化に後ろ向きであれば、効果が薄れてしまうからです。

ひどい場合は、対象者本人は学ぶ意欲が高かったとしても、上司や先輩が「学習している時間があるくらいなら、外に出て営業しろ」と、本人の学習をストップさせてしまうようなケースもあります。

組織的に取り組むコーディネートのイメージは以下の通りです。

上記はあくまで一例ですが、トータルコーディネートで営業力強化のプランニングをするポイントは以下のようなものです。

【トータルコーディネートで押さえるべきポイント】

・時間や場所の制約があるOffーJTは期初や期末にして、営業が忙しい期中を避ける |

このように、トータルで組織的に営業力を上げる「型」を作ってしまえば、人による成長のムラを減らせる上に、今後新入社員や異動者が来た場合も、効率よく強化メニューを適用できるでしょう。

5.いかに効果的な「定着支援」ができるかが、営業力強化成功の鍵

ここまで、営業力を強化するための具体的な方法を解説してきましたが、これをおろそかにしては意味がないともいえるのが「定着支援」です。

具体的に、定着支援では以下の2つを整えましょう。

(1)学習の定着度を把握する仕組み |

なぜなら、営業研修やスキル習得の場を用意しても、「学びっぱなし」で終わるケースが多くあるからです。

例えば、新しい知識を学んでもその時に納得しただけで復習をしなければすぐに忘れてしまいます。

さらに、研修直後はモチベーションが高まっても、現場に戻ると日常業務に追われ、行動が変わらないことは誰しも身に覚えがあるのではないでしょうか。

このように一時的な研修やトレーニングだけでは成果が出にくいのです。

営業教育に関わるコストが無駄にならないよう、必ず定着支援まで含めて計画してください。

営業力の定着支援を目指すなら、「Monoxer(モノグサ)」をぜひご活用ください。

Monoxerは、大手企業様をはじめ、多様な業種・業態での従業員教育における豊富な実績を誇る、記憶定着をサポートする学習プラットフォームです。

1人1人の「記憶度」と「忘却速度」を予測し、学習者の習熟レベルに合わせた問題を出題。

営業スキルの早期習得を実現するために、

「Monoxer」の詳しい機能や企業様の導入事例がひと目でわかる無料の資料もご用意しました。ぜひダウンロードしてみてください。

6.まとめ

今回は、組織的に営業力強化をすべきポイントについて取り上げました。

あらためて本記事のポイントは以下の通りです。

◎ステップ1|営業力を強化するプロセスを決める

・初期アプローチ

・商談形成

・クロージング

・リピート促進

◎ステップ2|営業力を強化する対象を決める

・新入社員や異動者

・若手~中堅社員層

・マネジメント層

◎ステップ3|組織全体で強化するプロセスを決める

・営業プロセスの標準化

・ナレッジマネジメントの強化

・ITツールの活用

◎営業教育のモデルケースも参考にしてプランニングをしましょう

営業力強化は、個社の商材特性も強いため、なかなか見直しがしにくい領域かもしれません。

だからこそ、組織的に取り組むと、安定的な成果にも結びつきやすいといえるでしょう。

ぜひ当記事でご興味を持った方は、中長期的な営業力強化施策を考えていただければ幸いです。