最短で研修を定着させるロードマップと8つのステップ

「せっかく時間とコストをかけて実施した研修が、数週間後には忘れられている…」

そんな経験はありませんか?

それは、教え方が悪いのではなく「研修が定着する仕組み」が設計されていないだけかもしれません。

なぜなら、人は学んだことのほとんどを数日以内に忘れてしまうからです。

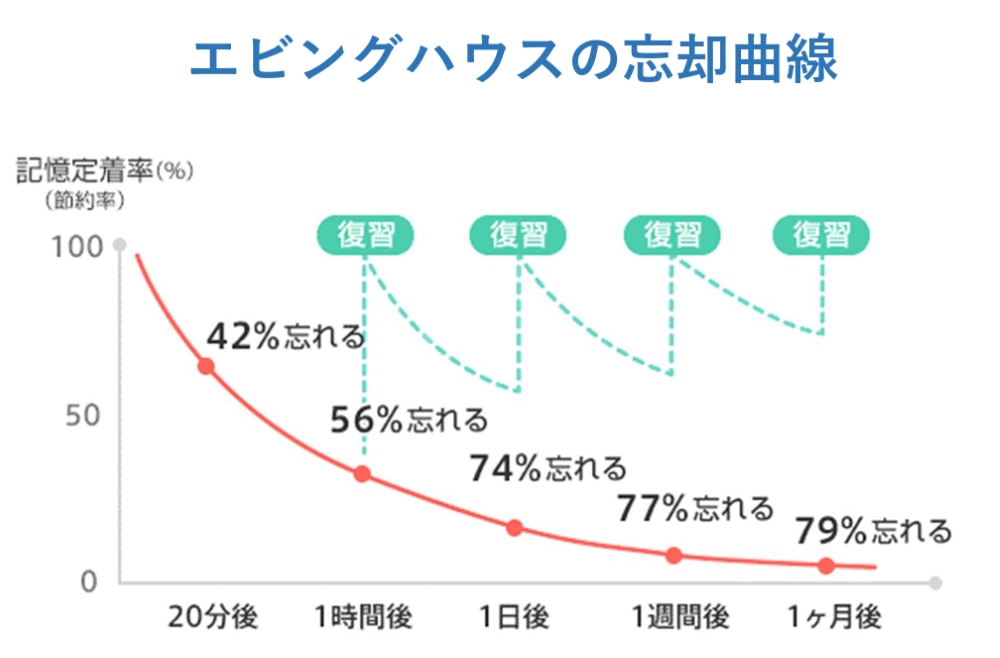

ドイツの心理学者エビングハウスによれば、学習内容は24時間以内に約56%、1ヶ月後には約79%が忘れられるという研究結果もあります。

つまり、せっかく質の高い研修を行っても、「学んだことを定着させる仕組み」がなければ、ほとんどの内容が忘れられてしまい、実務で活かせないまま終わってしまうのです。

言い換えれば、重要なのは「研修内容」そのものではなく、「研修後の見直し」にあるのです。

そこで本記事では、研修内容を現場で“使えるスキル”として定着させるためのステップを、段階ごとに具体的に解説しています。

準備・実施・振り返り・強化までを体系的にまとめた「研修定着のロードマップ」は、現場で即実践できるノウハウとして活用できます。

人材育成において、研修は“始まり”にすぎません。

大切なのは「受講者が学びを実務に活かせているかどうか」です。

しかし実際には、

「研修をやりっぱなしになっている」

「スキルが身についているのか確認がない」

「何をどう改善すればいいかわからない」

といった声が多く聞かれます。

この記事では「何を、いつ、どうすれば、研修が定着するのか?」を徹底的に解説します。

研修が定着すれば、人も組織も変わります。

ぜひ最後まで読み進め、「定着する研修設計」を立てていきましょう。

効果的な人材育成に関するお悩みに関して、Monoxer(モノグサ)がお応えします!お気軽にご相談ください。

目次[非表示]

- ・1.最短で研修を定着させるロードマップ

- ・2.step1.研修前に「脳の準備運動」|目的設定を明確にする

- ・3.step2.研修中は「受け身禁止」|話す・書く・考える時間を増やす

- ・4.step3.研修直後に「即アウトプット」|短期記憶を定着させる

- ・5.step4.研修翌日に「復習のきっかけ」|一回思い出すだけで定着率が上げられる

- ・6.step.5.1週間後に「実践チェック」|行動に落とし込む

- ・7.step6.1ヶ月後に「定着度を測る&強化」|知識を行動習慣に変える

- ・8.step.7.人に教えて「知識を強化」|アウトプットで学びを深める

- ・9.記憶定着の「管理」はMonoxerに任せよう

- ・10.まとめ

1.最短で研修を定着させるロードマップ

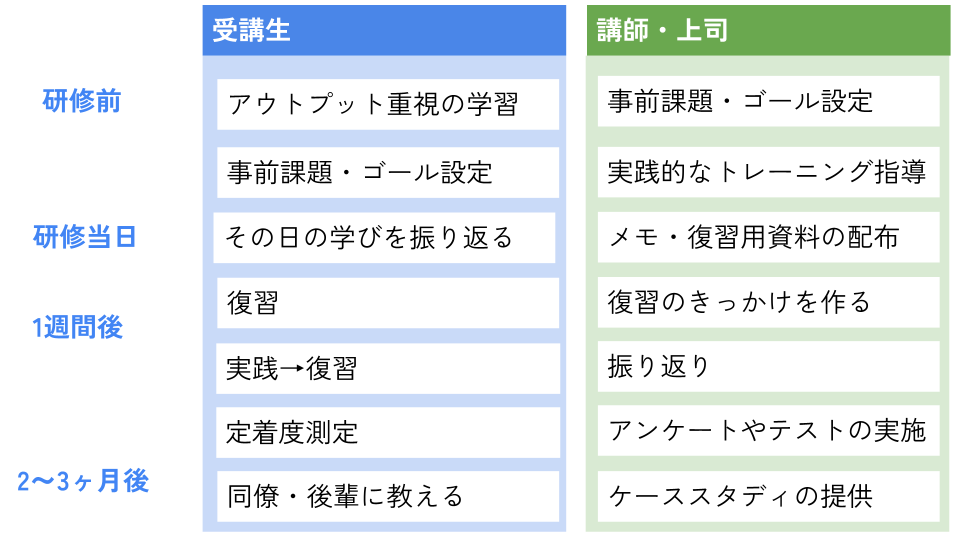

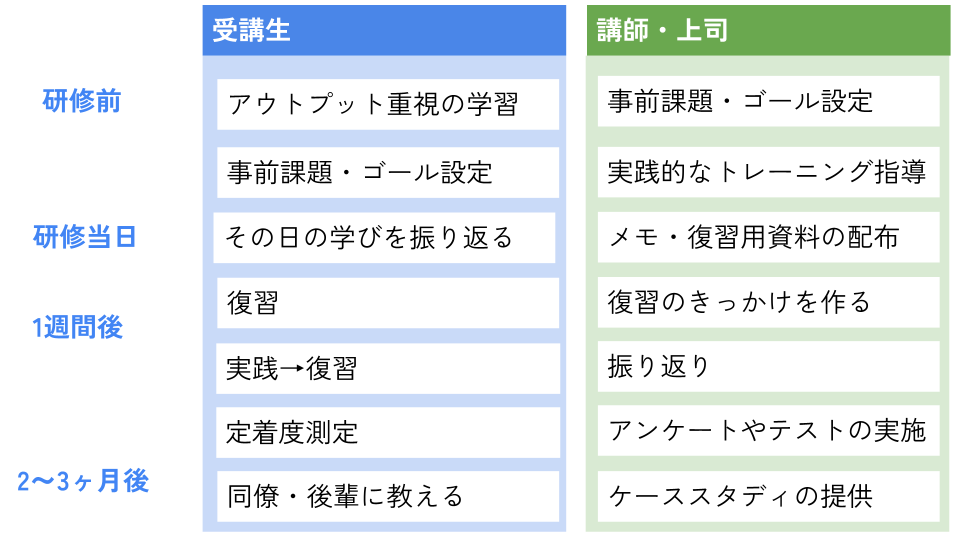

最短で研修を定着させるには、体系的なロードマップの活用が必要です。以下のロードマップを参考に、効果的な研修定着の流れを確認してみましょう。

なぜここまで細かくスケジュールを設定する必要があるのでしょうか?

その理由は 「人はすぐに忘れる生き物」だからです。

ドイツの心理学者 エビングハウスの忘却曲線によると、学習した内容は24時間以内に約74%、1ヵ月後には79%忘れるとされています。

研修を受けた直後は理解できたつもりでも、何もしなければすぐに忘れてしまいます。

そのため、適切なタイミングで復習し、学びを定着させることが大切です。ロードマップを活用し、研修を一過性のものではなく「定着し、活用される学び」に変えていきましょう。

2.step1.研修前に「脳の準備運動」|目的設定を明確にする

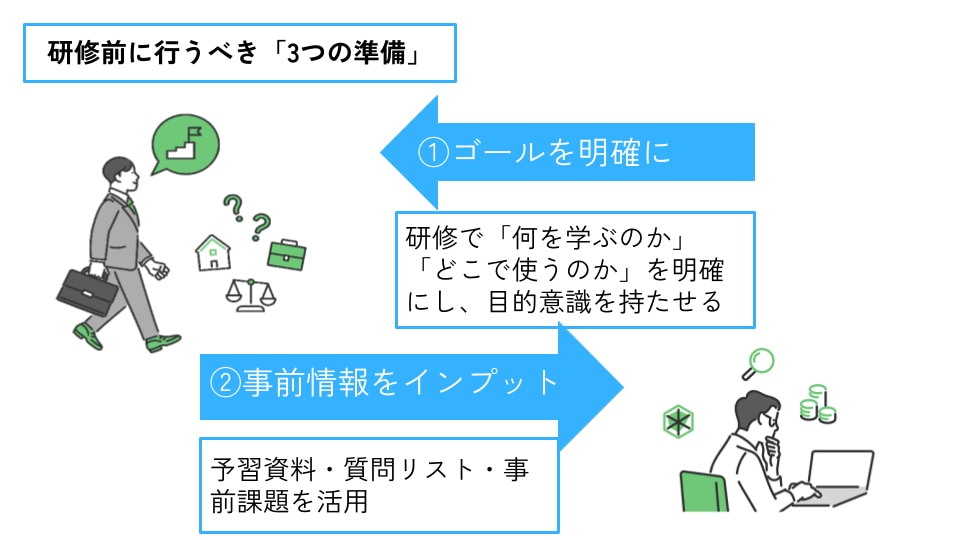

研修を成功させるためには、研修が始まる前の「準備」が大切です。

具体的には、以下の3つの準備が必要です。

・①ゴールを明確に設定する |

具体的には、どんな準備が必要なのでしょう。それぞれ確認していきましょう。

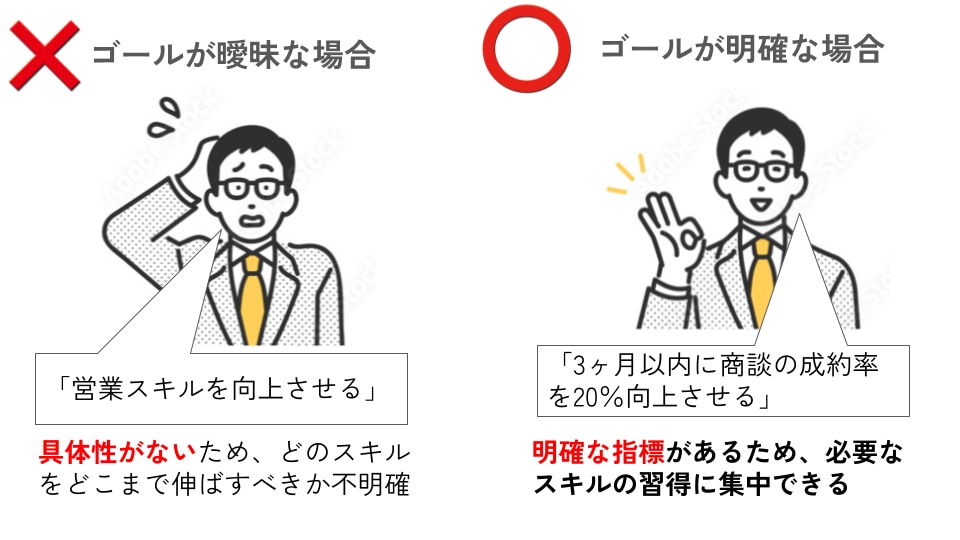

2-1.①ゴールを明確に設定する

研修前にまずは「何を学び、どのような状態になることを目指すのか」を明確にしましょう。

人は目的が明確でないと、学習に対する意欲が低下し、情報を効率的に吸収できません。

特に研修では「知識を得ること」が目的ではなく「得た知識を業務で活用できるようになること」が求められます。

例えば、営業スキル向上を目的とした研修の場合で考えてみましょう。

ゴールをしっかり決めることで、受講者は学びを自分ごととして捉えやすくなり、研修の成果も向上します。

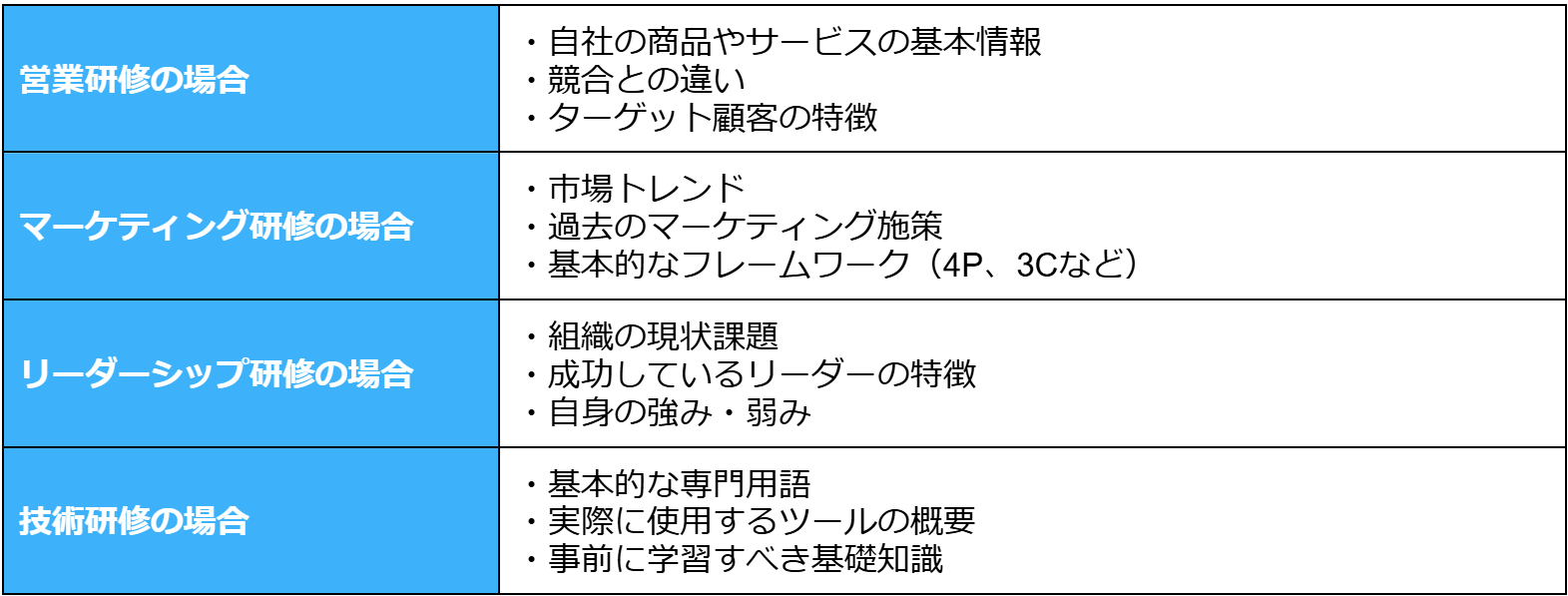

2-2.②事前情報をインプットしておく

研修内容を定着させるためには、事前情報をインプットしましょう。

人は、まったく知らない情報を受け取るよりも、事前に関連知識を持っていた方が理解が深まりやすい特性があるからです。

研修中に「初めて聞く話」ばかりだと、情報を処理しきれず、結果として定着しにくくなります。そのため、あらかじめ基本的な情報を頭に入れておくことで、研修中の学びをより効果的に吸収できるでしょう。

研修の種類によって、事前にインプットすべき情報は異なります。具体的には、以下のような情報が挙げられます。

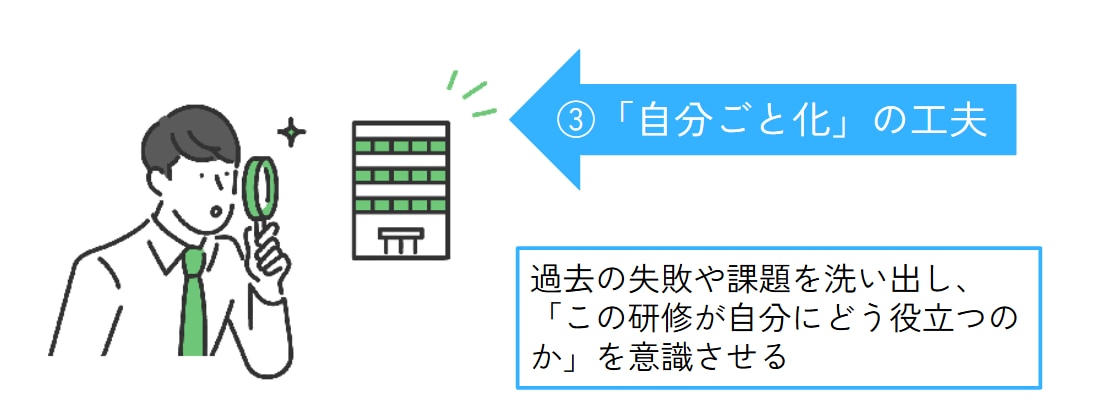

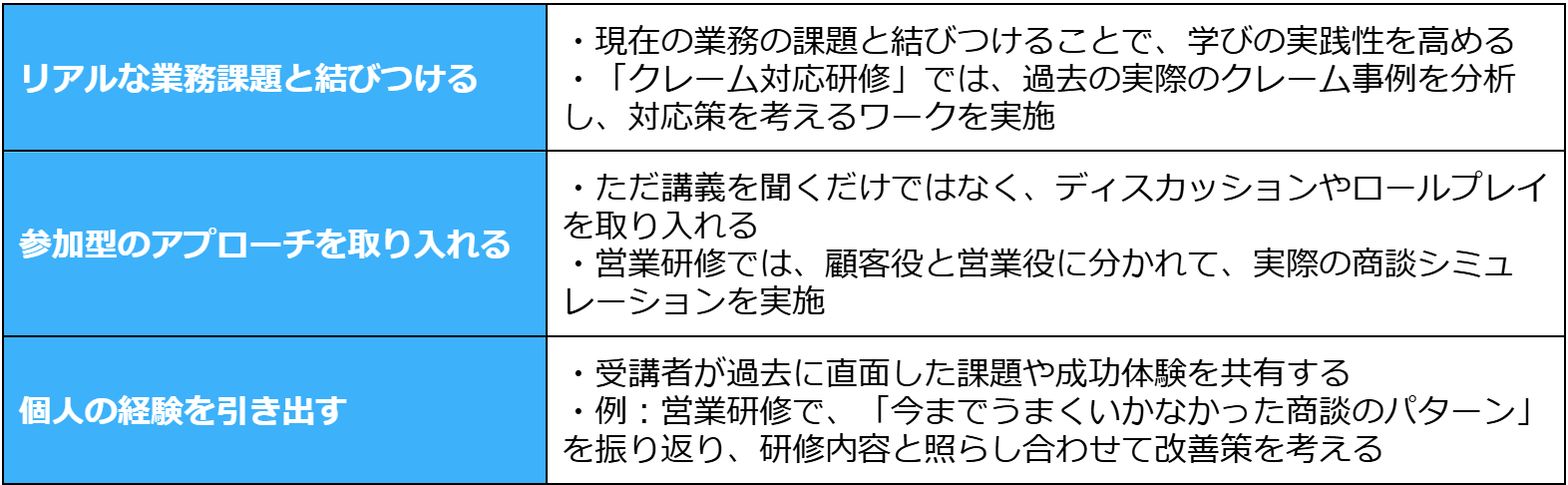

2-3.③「自分ごと化」する

研修の効果を高めるために「自分ごと化」の工夫を取り入れましょう。

人は、自分に直接関係があると感じた情報ほど、関心を持ち、積極的に理解しようとするからです。逆に「これは自分には関係ない」と思うと、いくら有益な情報でも頭に入らず、すぐに忘れてしまいます。

「自分ごと化」を促すためには、以下のような工夫が効果的です。

「自分ごと化」の工夫を取り入れ、研修をより効果的なものにしていきましょう。

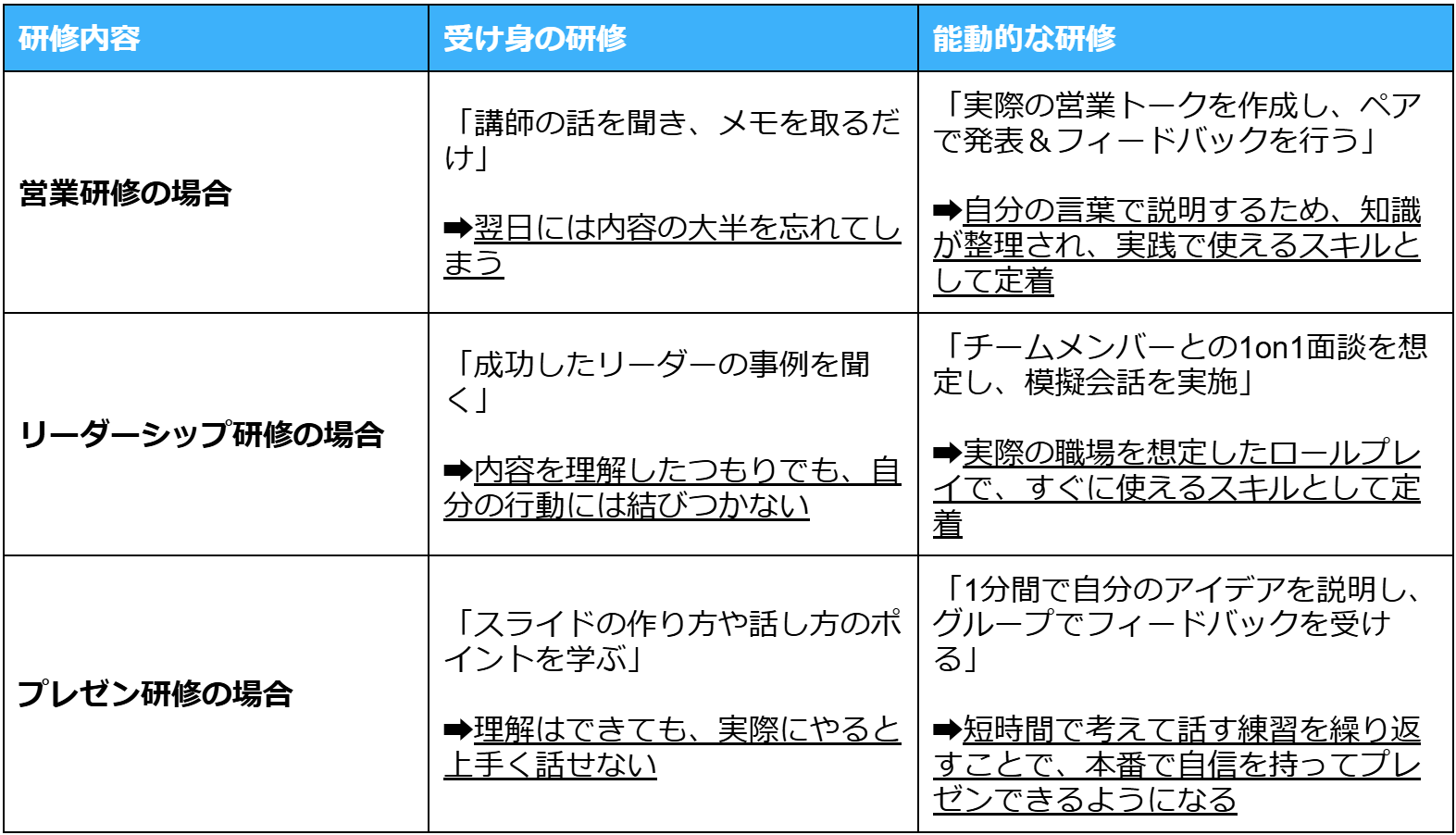

3.step2.研修中は「受け身禁止」|話す・書く・考える時間を増やす

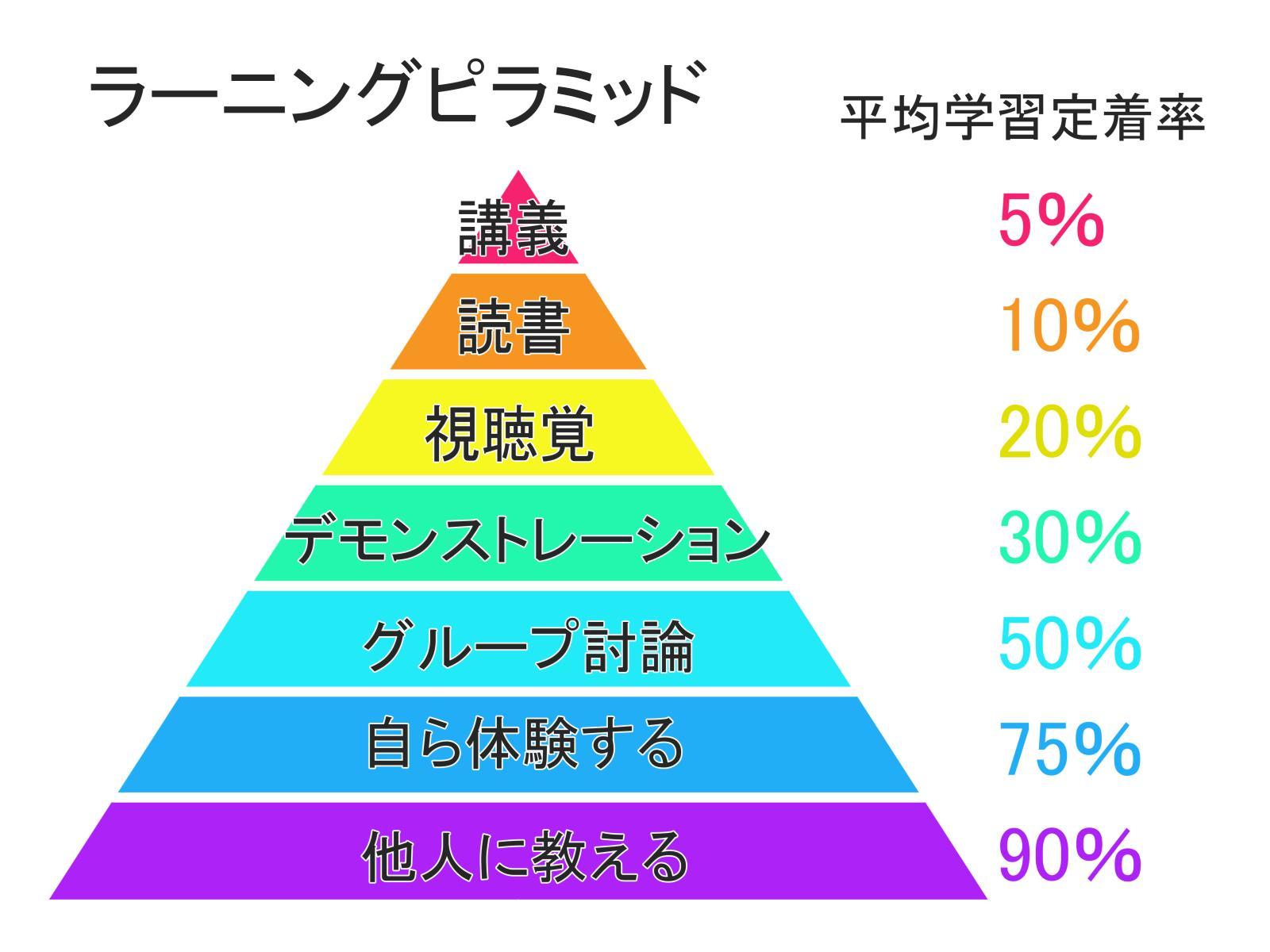

研修を「受け身」で受講するだけでは、学んだ内容は定着しません。ただ聞くだけでは、時間が経つにつれて知識が薄れ、実際の業務で活かせる機会が少なくなります。

そこで「話す」「書く」「考える」といった能動的な学習を取り入れることで、知識の定着度が高まり、実践に活かしやすくなります。

・①「聞くだけ」禁止!発言の機会を増やす |

研修を実施する際のポイントを一つずつ確認していきましょう。

3-1.①「聞くだけ」禁止!発言の機会を増やす

研修の効果を高めるために、「聞くだけ」を禁止し、発言の機会を増やしましょう。

発言することで、知識が整理され、理解が深まり、記憶に残りやすくなるからです。

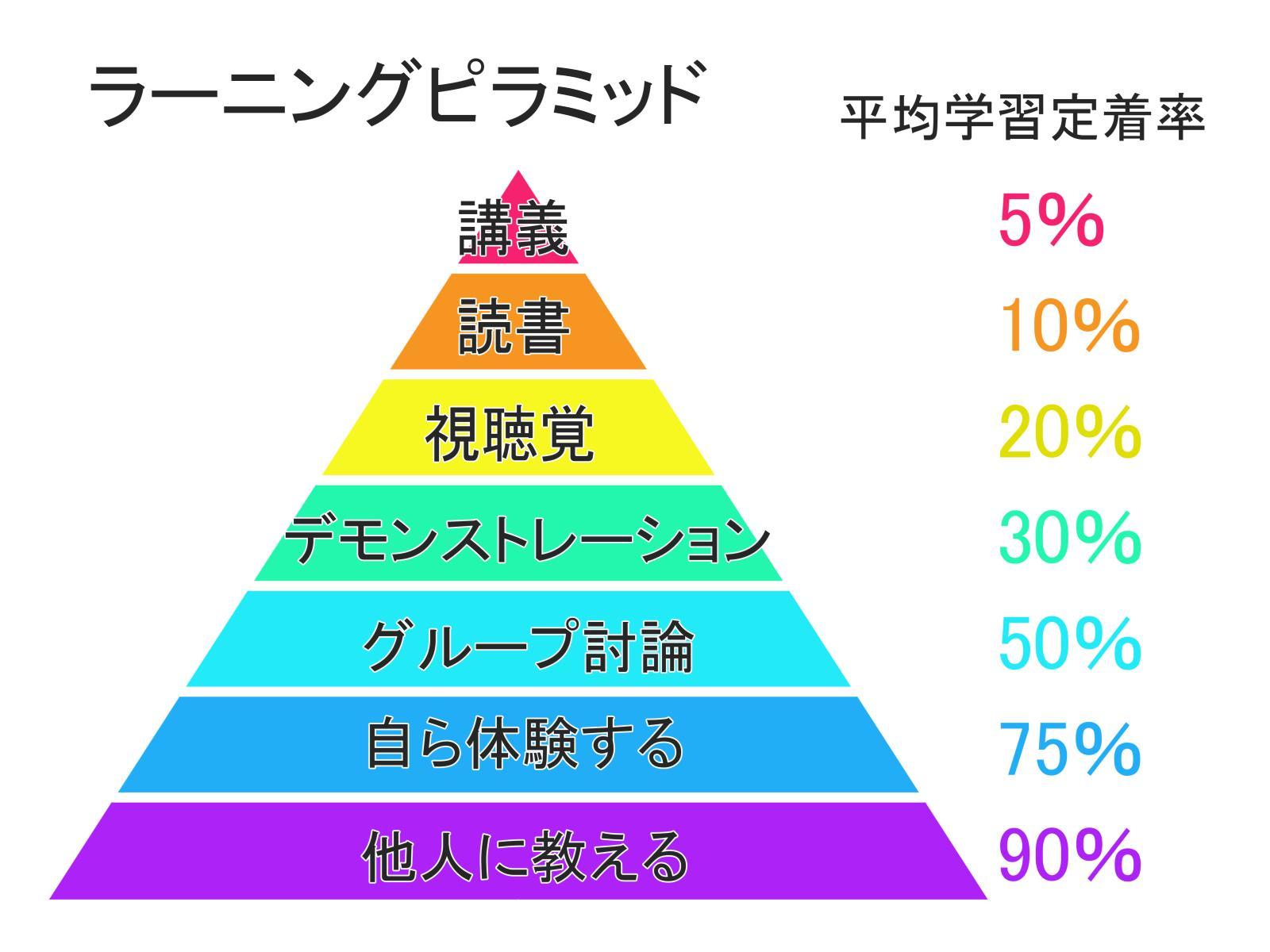

ラーニングピラミッド(学習定着率の法則)によると「講義を聞くだけ」の学習定着率はわずか5%ですが、「議論する」「他者に教える」などの能動的な学習の定着率は、50〜90%です。

つまり、受け身で話を聞くだけでは研修の学びが定着しにくく、自分の考えを発言し、議論することで、より深い理解が得られるのです。

例えば、営業研修の場合、以下のように発言の機会を増やすことで学びの質が向上します。

発言の機会を増やすことで、研修の学びが実践的なスキルとして身につきやすくなります。

3-2.②ペアワークや発表でアウトプットする

研修の学びを深めるために、ペアワークや発表でアウトプットしましょう。

知識は、アウトプットすることで初めて「使える知識」として定着します。ペアワークや発表を取り入れることで、自分の理解を言語化し、他者と共有することができ、より実践的な学びにつながるからです。

アウトプットを効果的に行うためには、以下のような方法を試してみましょう。

3-3.③「すぐに使える知識」を意識する

研修の学びを活かすために「すぐに使える知識」を意識しましょう。

研修で得た知識は、実際の業務で活用できてこそ意味があります。「知っている」だけで終わってしまうと、時間が経つにつれて忘れてしまい、結局使われないままになってしまいます。

そのため、研修では「この知識をどう活かすのか?」を常に意識しながら伝えることが大切です。

「すぐに使える知識」を意識するための工夫には、以下のような方法が効果的です。

研修内容を使える意識にするための3つの方法 |

・研修の最後に「明日からすぐに実践できること」を3つ書き出し、具体的なアクションプランを作る |

知識をインプットするだけで終わらせず、実務で活用できる研修設計を心がけましょう。

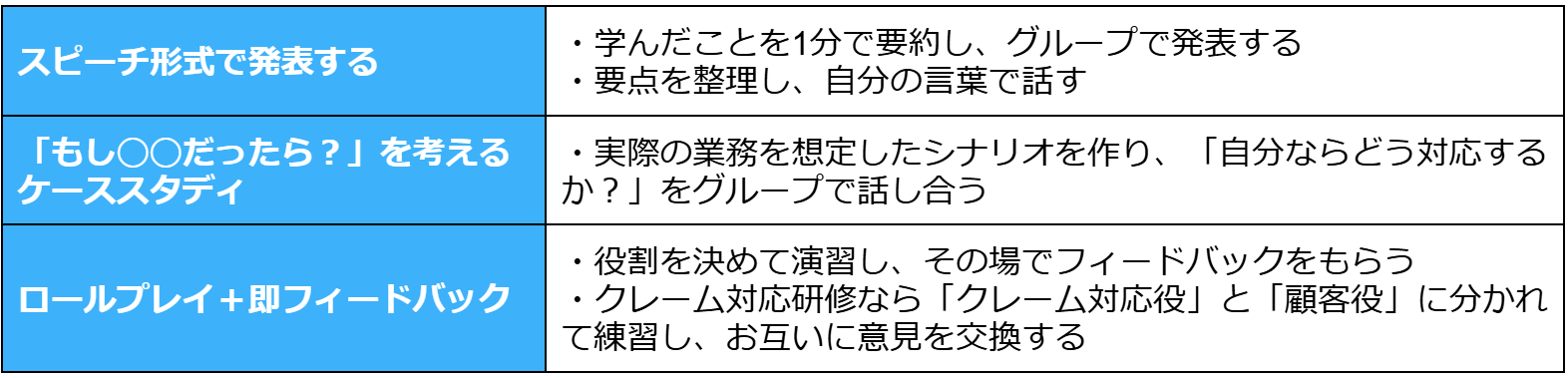

4.step3.研修直後に「即アウトプット」|短期記憶を定着させる

研修が終わった直後に何をするかが、その後の学びの定着を大きく左右します。

多くの人が「理解したつもり」になってしまいますが、実は研修が終わった瞬間が最も記憶が鮮明なタイミングです。このタイミングを逃さず、学んだことを整理し、実践につなげることが大切です。

研修直後には、以下の「3つのアウトプット」を意識しましょう。

・①学びを言語化する |

具体的には、どのようにアウトプットするのかを確認していきましょう。

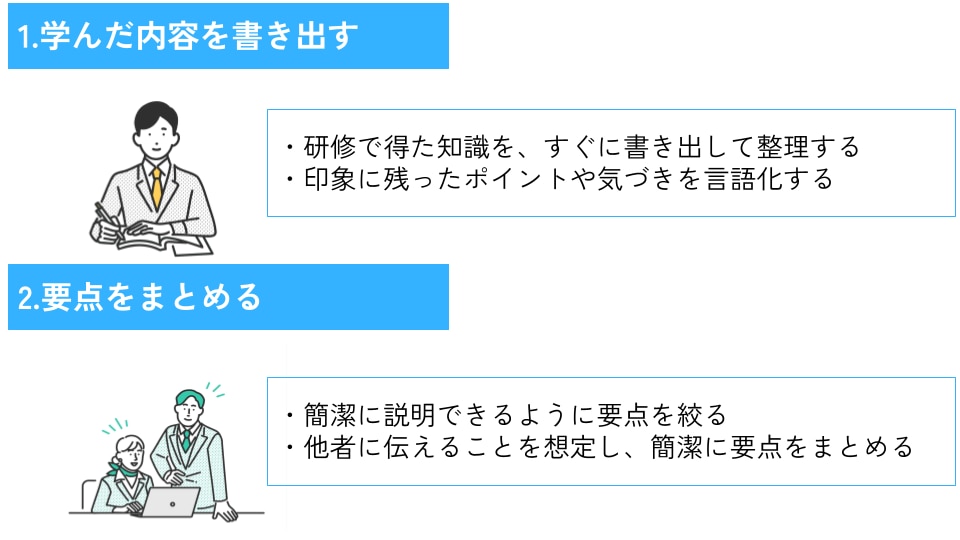

4-1.①学びを言語化する

研修を受けた直後にまず必要なのは、研修内容の言語化です。

人は、頭の中だけで理解したことを言葉にしないと、短期間で忘れてしまうからです。

言葉にすれば、理解の抜け漏れに気づきやすくなり、他者への共有もしやすくなります。

学びを効果的に言語化するためには、以下のような流れで進めましょう。

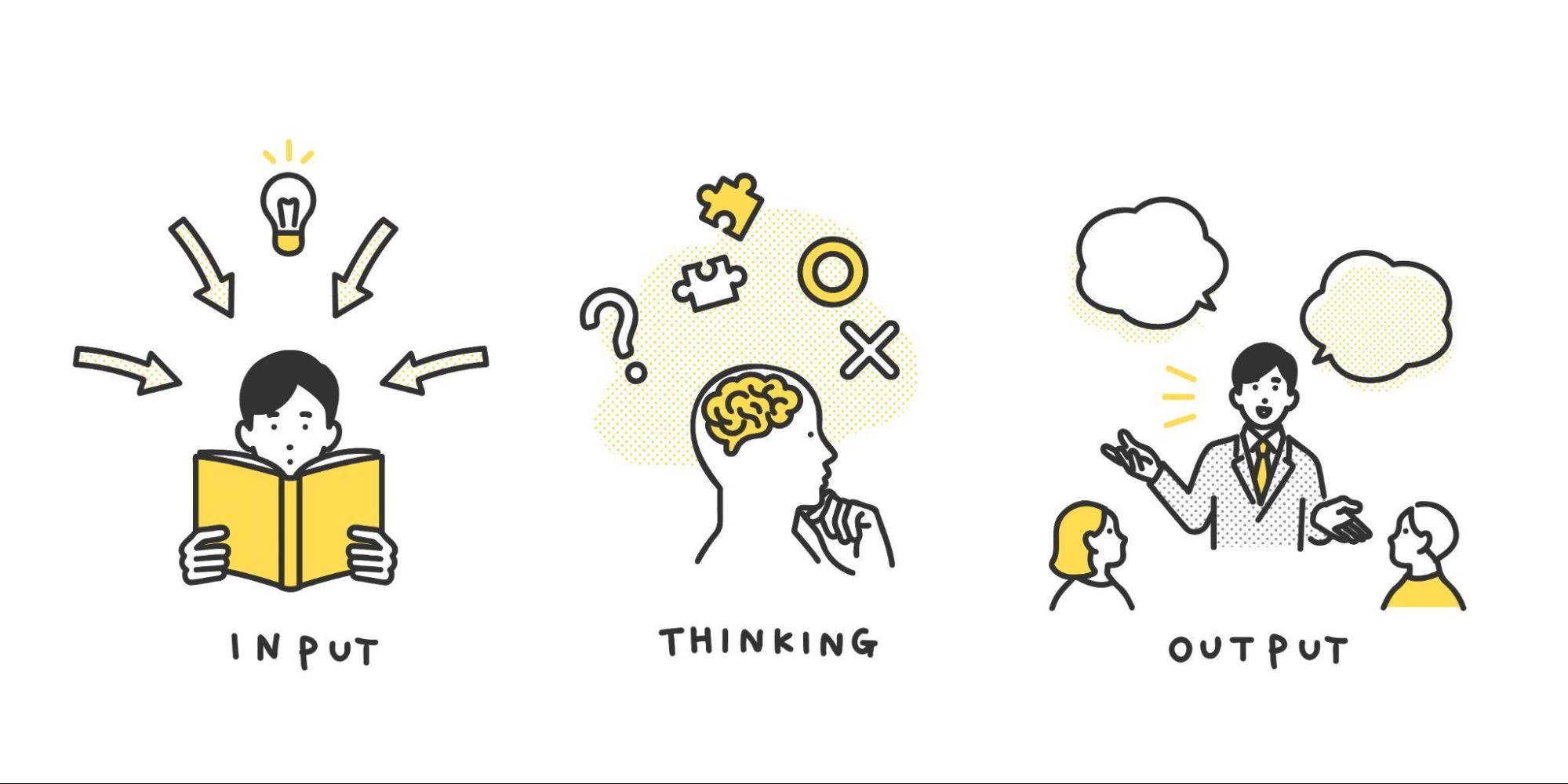

研修の効果を定着させるためには、研修後すぐに内容を言語化し「1分でまとめる→みんなの前で発表する」の流れを実践することが重要です。

学びを具体的に表現できるようにすれば、実務での活用につながりやすくなります。

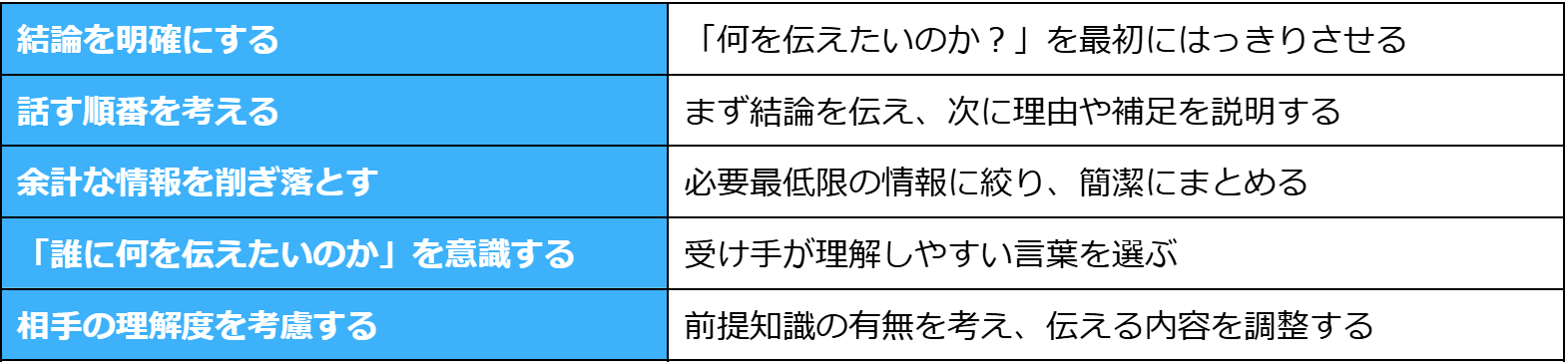

4-2.②1分で説明できる内容にまとめる

研修内容を定着させるために、1分で説明できるようにしましょう。

「1分でまとめられない話は、何時間話しても伝わらない」とも言われるように、短時間で説明できるようにすることで、学んだことの本質を整理し、より実践的な知識へと変えることができます。

1分で説明するためには、以下のようなコツを意識しましょう。

短時間で伝えることで、知識が整理され、実践でも活かしやすくなります。

4-3.③予定に組み込む

研修で学んだことを実践に活かすには、意識的に予定に組み込みことが大切です。

学んだ直後はやる気があっても、時間が経つと忘れてしまうからです。そのため、意識的に予定に組み込むことで、実践の機会を確保し、学びを定着させられるでしょう。

研修の学びを効果的に定着させるためには、以下のようなタイミングで予定に組み込むと効果的です。

研修内容を組み込むタイミング |

・研修直後(24時間以内) |

復習や実践の時間を意識的に確保し、学んだことを確実に身につけ、業務で活かせるようにできる体制を整えていきましょう。

5.step4.研修翌日に「復習のきっかけ」|一回思い出すだけで定着率が上げられる

これまでのステップで、研修内容を言語化し、1分で説明し、業務に組み込む方法を解説してきました。 しかし、それだけでは時間とともに学びが薄れてしまいます。

そこで、大切なのが翌日に「思い出す」ことです。

なぜなら、私たちの脳は「覚えたこと」よりも「思い出したこと」を優先的に長期記憶へと保存する性質があるからです。

岩手大学の研究でも、学んだ内容を意識的に思い出す行為(=想起)が、記憶の定着率を高める効果があると示されています。

参考:岩手大学「憶えたければ思い出せ!想起の学習促進効果」

つまり、たった1回でも、翌日に「何を学んだっけ?」と振り返るだけで、記憶はグッと定着しやすくなるのです。

難しく考える必要はありません。

研修翌日に、以下のような行動を実施しましょう。

・ノートを軽く見返して「そうそう、こんな話あったな」と思い出す |

ちょっとした思い出すきっかけが、記憶を呼び起こすスイッチになります。

大事なのは、「学びっぱなしにしない」ことです。

記憶の定着は、努力や反復よりも、タイミングと思い出す習慣が決め手になります。

せっかくの研修を、ただのやった感で終わらせないために、一度でも思い出すことで、学びは確かな実践力へと変えていけるでしょう。

6.step.5.1週間後に「実践チェック」|行動に落とし込む

ここまでのステップで、学びを定着させる方法を説明してきました。

しかし、研修の定着とは「知識を持っている状態」ではなく、「実際に行動できる状態」になることです。学んだことを業務で使えるようになるには、1回の実践で終わらせるのではなく、繰り返し行動に落とし込むことが必要です。

そのためには、1週間後に「実践チェック」を行い「学んだことを業務で実践できるか?」を行動に落とし込むまで続けることが大切です。

具体的には、以下の流れで繰り返し実践しましょう。

・業務で研修内容を試したか確認する |

ここでは、行動に落とし込むまでのポイントを確認していきましょう。

6-1.業務で研修内容を試したか確認する

研修内容を行動に落とし込むには、まずは実際に試したか確認してみましょう。

研修の目的は、知識を得ることではなく「実際に使えるようになること」です。

実際に試すことで初めて「思ったようにできなかった」「もっとこうすればよかった」といった具体的な課題や改善点が見えてくるものです。

業務で研修内容を試したか確認するために、以下のポイントをチェックしてみましょう。

・研修で学んだスキルや知識を、業務で試してみたか? |

頭の中で理解したつもりでも、実際にやってみると意外な難しさや、自分の強み・弱みが明確にできるでしょう。

6-2.実践してみた結果を振り返る

研修で学んだことを実践したら、その結果を振り返る機会を設けましょう。

実践しただけで終わらせると、どの部分がうまくいき、どこに課題があるのかを正しく把握できなくなってしまうからです。

適切なタイミングで振り返ることで、成功した点はさらに強化し、改善が必要な部分には具体的なアクションを決めることができます。

実践の振り返りを効果的に行うために、以下のような機会を設けると良いでしょう。

・研修で学んだことを活かして成果が出た事例を共有する時間を設ける |

学んだことを行動に落とし込むために「試す→気づく→改善する」のサイクルを回していきましょう。

6-3.知識が定着するまで繰り返す

研修の学びを定着させ、実際の行動に落とし込むまで、繰り返し知識を確認しましょう。

実践するたびに新たな気づきが生まれるため、研修内容を何度も見直し、知識をアップデートしていかなければなりません。

知識を確実に行動に落とし込むために、以下のような方法で継続的に確認を行いましょう。

・業務の中で研修の内容を正しく使えているか、定期的に見直す |

研修の内容を確実に定着させるには、一度の確認ではなく、行動に落とし込めるまで繰り返し見直し、改善していくことが必要です。

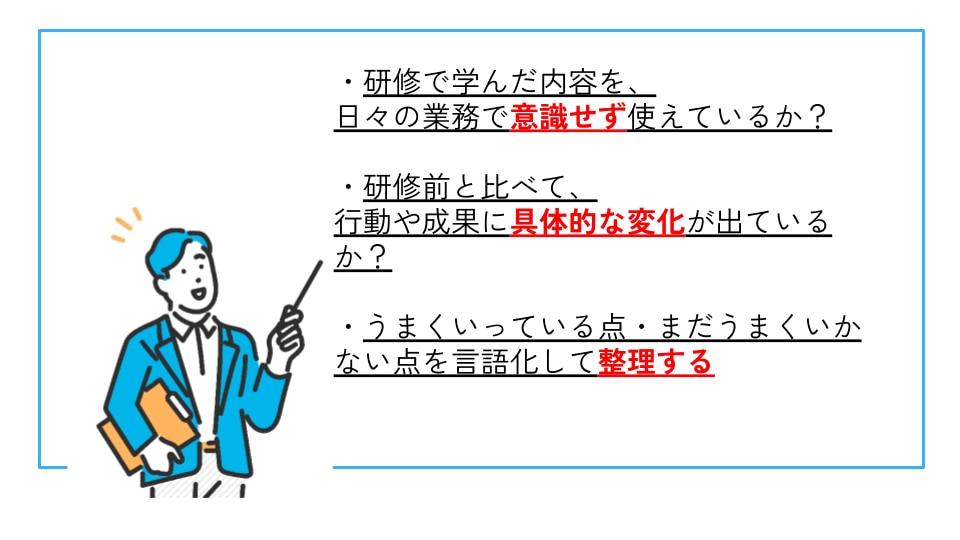

7.step6.1ヶ月後に「定着度を測る&強化」|知識を行動習慣に変える

研修内容が、本当に定着したと言えるのは、学んだ内容が自然と日常業務で使われている状態です。

そのためには、1ヶ月後に「どこまで習慣化されているか」を確認し、必要に応じて知識を補強するステップが欠かせません。

1ヶ月後に「定着度を測る」「足りない部分を補強する」ためには、以下の3つのステップを実践しましょう。

・業務に研修内容が活かせているか振り返る |

それぞれのポイントを確認していきましょう。

7-1.業務に研修内容が活かせているか振り返る

研修から1ヶ月経った段階で、業務に内容が活かされているかどうかを一度立ち止まって確認しておくことが大切です。

このタイミングで振り返っておくことで、成果を上げている行動と、今後強化すべきポイントを明確にできます。

業務の中で自然に使えていれば、それは習慣として根づいてきている証拠です。

一方で、定着していない部分は「気づかないうちに自己流になっている」「実践の場が足りていない」などの原因が潜んでいるかもしれません。

業務への活用状況を振り返る際は、次のような視点を持つと効果的です。

具体的な変化や実感をもとに棚卸しすることで、次のステップが見えやすくなります。

7-2.学んだことをアウトプットし、強化する

業務での振り返りができたら、次はアウトプットを通じて学びをさらに強化していきましょう。

学んだことを人に説明したり、実際に使ったりすることで、知識は「理解したつもり」から「使えるスキル」へと定着していきます。

アウトプットする中で「あいまいだった部分」「言葉にしづらい部分」が明確になり、そこを再整理することで理解が深まる効果も期待できます。

学びを強化するアウトプットとして、以下のようなアクションが効果的です。

・チームの中で「この1ヶ月で変わったこと」「意識して取り組んだこと」を共有する |

アウトプットの形式は問いませんが、「自分の言葉で表現する」ことがポイントです。

インプットで終わらせず、外に出すことで、学びを本物のスキルへと高めていきましょう。

7-3.定着していない部分を補強する

振り返りとアウトプットまで実施できたら、最後に“定着しきれていない部分”を見つけて補強していきましょう。

この段階で補強を行わないまま放置してしまうと、知識の抜け漏れがそのまま定着してしまい、誤った理解や不安定なスキルとして残る可能性があります。

学びが中途半端な状態では、実務の中で迷いが生じやすくなり、成果にも影響が出てしまうため、習慣化させるためにはこの“最後のひと押し”が欠かせません。

補強を行う際には、以下のようなアプローチが効果的です。

・うまく実践できなかった場面を思い出し、なぜうまくいかなかったのかを分析する |

上記プロセスを通じて、弱点を確実に補いながら、知識を実践レベルに引き上げていきます。

8.step.7.人に教えて「知識を強化」|アウトプットで学びを深める

研修で学んだ知識を定着させ、実践で活かせるレベルにするためには「人に教えること」が最も効果的です。

なぜならば、研修を受けた人が、学んだことを他のメンバーに教えられるレベルになれば、その知識は本当に定着したと言えるからです。

ラーニングピラミッドによると、学んだことを人に教えることで、記憶の定着率は90%まで向上すると言われています。

知識を「持っている」だけで終わらせず「説明できるレベル」まで引き上げることで、本当の理解につながります。

学びを強化するアウトプット方法には、以下のような方法が効果的です。

研修受講者同士で「アウトプット会」を開く | ・1分間で研修の要点を説明する |

同僚や後輩に研修内容を教える | ・研修を受けていないメンバーに説明する |

社内勉強会を開催し、学びを広げる | ・研修内容を業務にどう活かしているかを話し合う |

他の受講者や同僚と学びを共有すれば「自分にはなかった視点」や「より効果的な活用方法」に気づくことができるでしょう。

一方で、まだ理解が十分でない人は、周囲の成長を実感することで「自分も実践しよう」と意欲を高めるきっかけになるでしょう。

「教える→理解が深まる→さらに実践する」

このサイクルを回すことで、研修の学びが「自分だけのもの」ではなく「チーム全体の成長」にもつながります。

9.記憶定着の「管理」はMonoxerに任せよう

研修で学んだ内容を定着させ、実務で活用できるようにするには「学びを継続する仕組み」が不可欠です。

しかし、現場では以下のような悩みをよく耳にします。

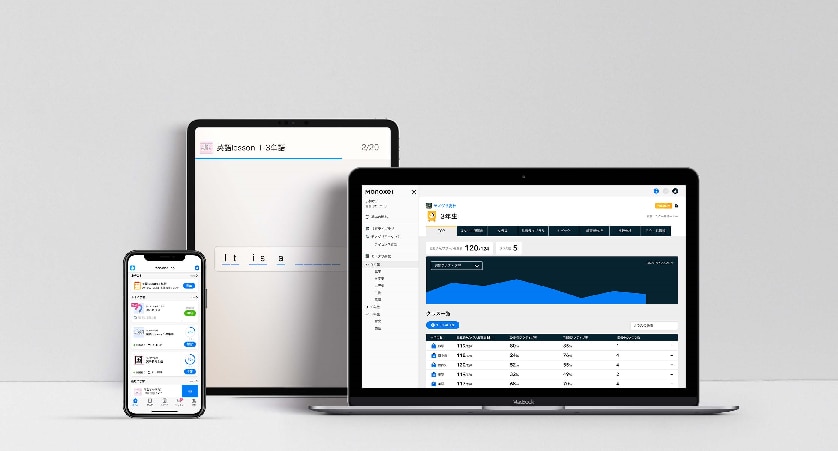

上記のような課題を解決するために、私たちモノグサ株式会社では「記憶の定着」に特化した学習プラットフォームMonoxer(モノグサ)を提供しています。

受講者の記憶状態を可視化し、最適なタイミングで復習を促すことで、学んだ内容を自然と習慣化できる仕組みを実現しています。

Monoxerを導入すれば、以下のようなことが可能になります

定着状況を見える化 | ・どの知識が身についているか、どこが定着していないかをデータで把握 |

AIによる最適な復習タイミングの提示 | ・AIが記憶の定着度を分析し、復習に効果的なタイミングで問題を出題 |

いつでもどこでも手軽に学習 | ・隙間時間でも復習でき、無理なく学習習慣を継続できます |

研修で学んだことを、業務で活かせるレベルまで定着させるには、適切な復習の仕組みが必要です。

研修を「受けて終わり」にせず、実際に使える知識として“定着”させるために、ぜひ、Monoxerをご活用ください。

研修の定着をサポートする「Monoxer」の特徴が分かる資料をご用意しています |

「Monoxer」について、企業様の導入事例や使用イメージ付きの資料をご用意しています。まずはお気軽に無料でダウンロードしてみてください。トライアルも実施しております。

10.まとめ

最後に、この記事のおさらいをしましょう。

研修の本当の目的は「知識を与えること」ではなく、学んだことを業務で活かせるように“定着”させることです。

そのためには、単発の研修で終わらせず、研修前から研修後1ヶ月以上にわたる設計と仕組みづくりが欠かせません。

この記事では「研修の定着」を実現するための8つのステップをご紹介しました。

・Step1:研修前の準備(目標設定や事前インプット) |

しかし、研修を受けた後、学んだ内容が本当に定着しているか確認することは難しく、定着度を可視化し、次の行動に結びつける仕組み作りが大切です。

そこでおすすめなのが、研修定着を支援するプラットフォーム『Monoxer』です。

Monoxerでは、AIが記憶の定着度を分析し、復習に効果的なタイミングで問題を出題します。

これにより、忙しい業務の中でも研修内容を効率的に習慣化し、定着度を向上させることができます。

研修定着を確実に実現するために、Monoxerを活用して、継続的に学びを支える仕組みを整えていきましょう。

さらに詳しい情報や無料トライアルについては、ぜひお気軽にご相談ください。