【一覧表】コンプライアンス違反の防止策12選!実施手順も併せて紹介

「コンプライアンス違反を未然に防ぎたい!具体的にどんな方法で進めていったらいいの?」

「コンプライアンスを守るために自社でも色々やっているけど、もっと社内の意識を高めるにはどうすればいいんだろう?」

コンプライアンス違反は思わぬところで発生し、企業の信用を一瞬で失わせるリスクがあります。

最近では、誰もが知っている大企業でさえ情報漏洩やハラスメント・法令違反による問題が報じられることもあり、度々ニュースを目にすることもありますよね。

コンプライアンス違反は企業の規模や職種を問わず、どんな会社にも起こりうる危険性を持っていますが、「どうやって違反を防止すればいいのか」とお悩みの企業も多いのではないでしょうか。

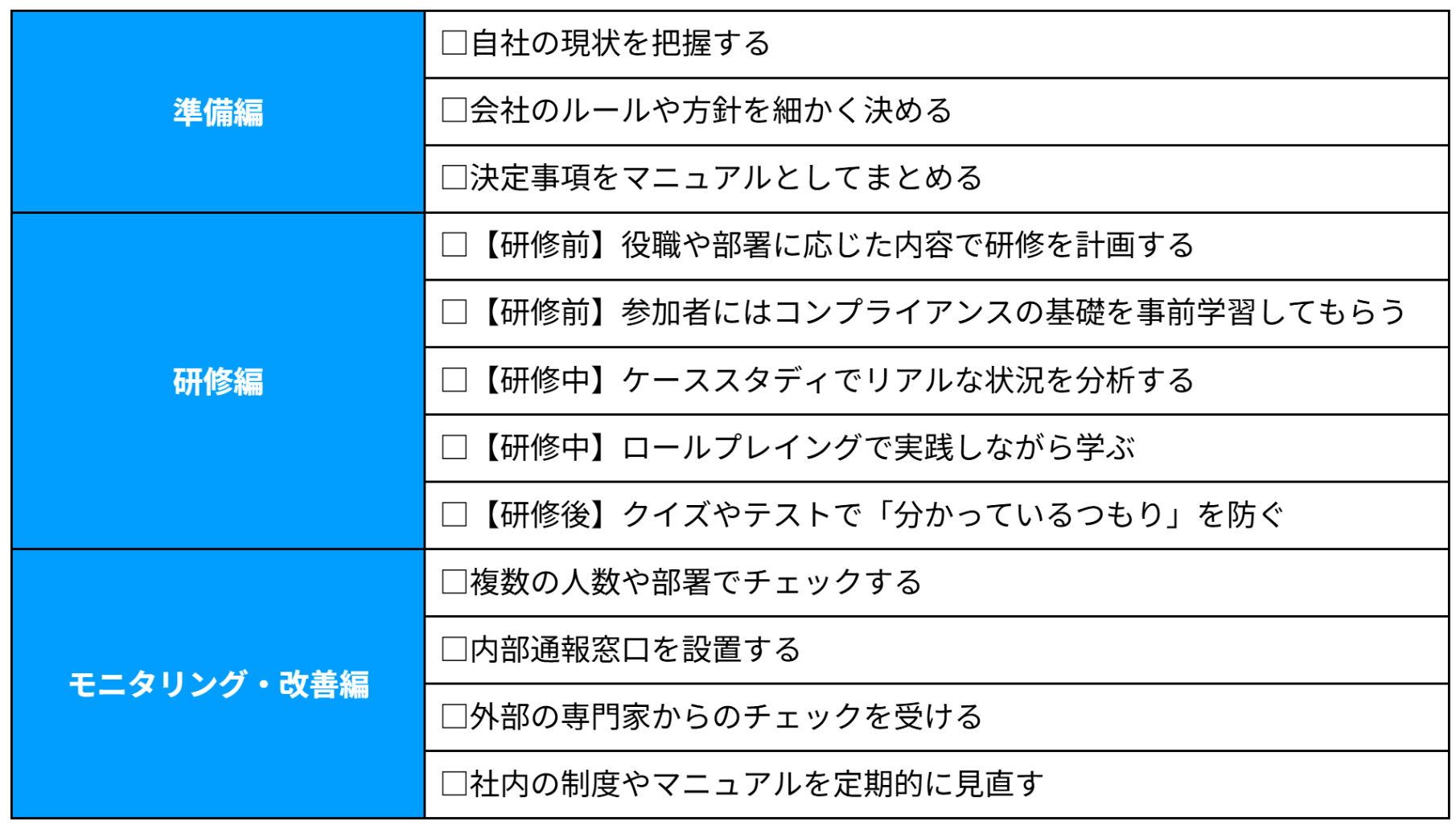

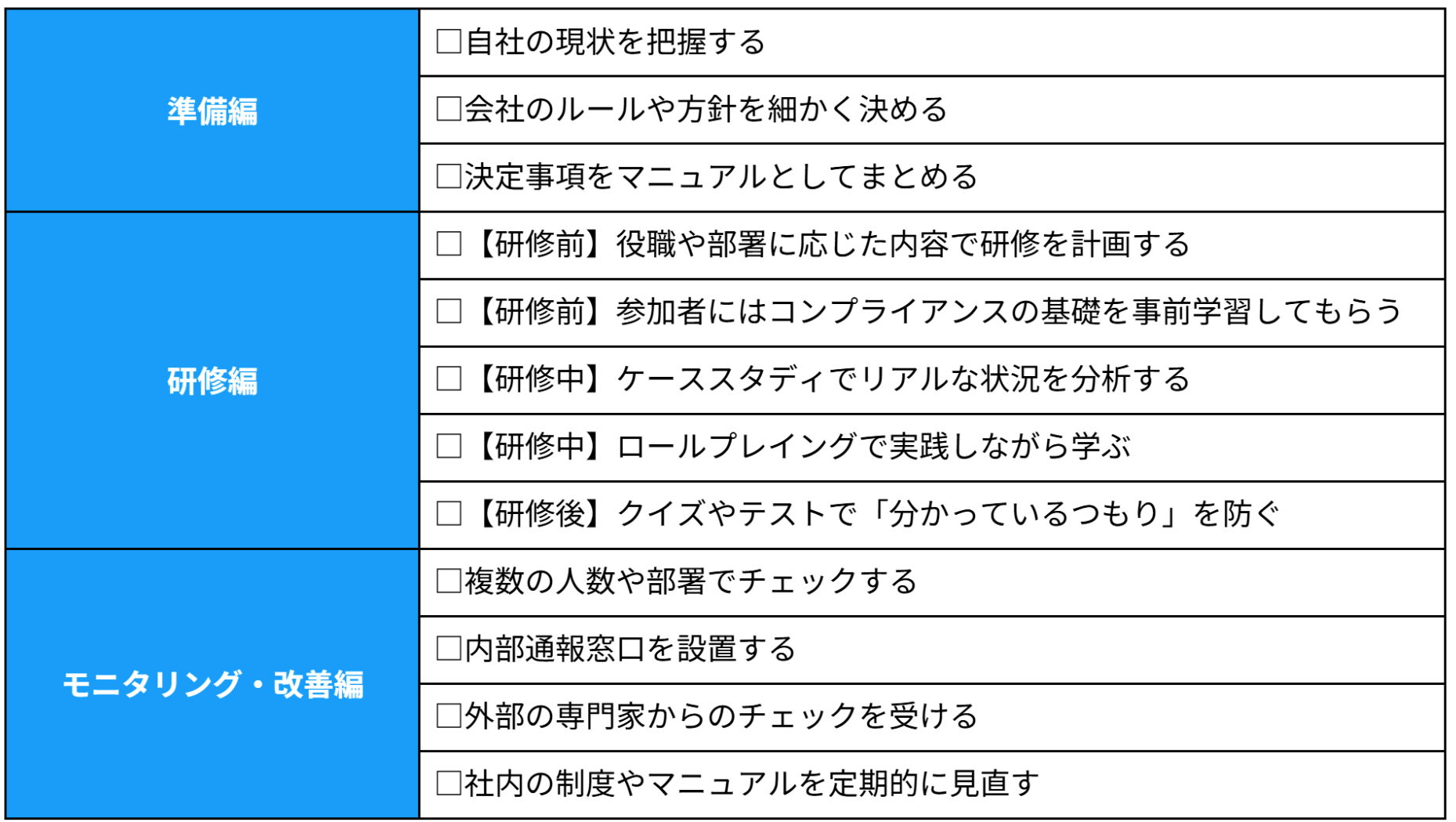

そこでこの記事では、コンプライアンス違反の防止策をチェックリストにまとめました。具体的な項目は以下の通りです。

防止策は「準備」「研修」「モニタリング・改善」に分けてご紹介していますので、全ての項目を順番に取り組むことで、違反防止に向けて網羅的に対策することができます。

さらに、この記事では「コンプライアンス違反の防止策の効果を高めるコツ」についても触れています。

コンプライアンスを単なる「教育」ではなくて「実際に違反が起こらない仕組み」として導入したい方は、ぜひ最後まで記事を読んでみてください。

目次[非表示]

1.【準備編】ルールと仕組みを整える

コンプライアンス違反を未然に防ぐためには、まず事前準備として「会社のルールと仕組みを整える」ことから始めましょう。

適切な事前準備を行うことで違反のリスクを減らし、従業員が安心して業務に取り組める環境に整えることができます。

事前準備では、以下の3つのステップに取り組みましょう。

1.自社の現状を把握する |

1-1.自社の現状を把握する

コンプライアンス違反を防ぐには、まず「自社の現状を正しく把握する」ことが重要です。

現状が把握できていなければ、本当に必要な対策を講じることができず、的外れなルールを作ってしまう可能性があるからです。

例えば、以下のような視点からリスクを洗い出していくのがいいでしょう。

・会社の業務の中で、どんな問題が起こる可能性があるか? |

具体的なリスクの洗い出しの手段には、以下のようなアプローチを取るのが効果的です。

具体的なリスクの洗い出し方法 |

・会社の事業に関係する法律や規制をリストアップする |

自社の現状を正しく把握して対策を講じることで、重要なリスクの見逃しを防いだり、無駄なコストがかかるのも防げます。

1-2.会社のルールや方針を細かく決める

リスクの洗い出しや現状が把握ができたら、コンプライアンス違反を防止するための会社のルールや方針を細かく決めていきましょう。

明確なルールが定まっていないのに制度を実施したりマニュアルを作っても、取り組みに対して混乱が起きたり、何度も修正が発生してしまうリスクが発生するからです。

このような事態を避けるためにも、先にルールや方針を決めておく必要があります。具体的には、以下のような内容を決めておくのがいいでしょう。

基本理念 |

・会社が守りたい価値観や考え方 |

行動規範 |

・会社が目指す理想の行動 |

行動基準 |

・日常の業務の中で取るべき具体的な行動 |

法令遵守に関する事項 |

・業界特有の法律や規制の解説 |

リスク管理と対応手順 |

・業務の中で起こりうるリスク |

組織体制や責任と権限 |

・担当部署や責任者、権限の所在 |

教育体制や責任と権限 |

・研修の実施計画やセルフチェックやテストのやり方 |

違反時の対応と罰則 |

・違反が発生した時の対応手順や罰則 |

参考例が欲しい場合は、業界団体が公表している「企業行動規範」や、実際に企業が作成・公開している「行動規範」を参考にするのがおすすめです。

参考例 |

上記を参考にしつつ、自社に適した内容を考えていきましょう。

1-3.決定事項をマニュアルとしてまとめる

最後に、ここまでの決定事項をマニュアルとしてまとめましょう。

マニュアル化しておくことで、以下のようなメリットがあります。

・新人や異動者が入社してもルールを共有しやすい |

コンプライアンスマニュアルを作成する際は、以下のポイントを意識すると分かりやすくなります。

コンプライアンスマニュアル作成のポイント |

・分野ごとに章立てして、目次やフローチャートにする |

また、他社が実際に作成したマニュアルを参考にするのもおすすめです。

参考例 |

マニュアルは一度作成して終わりではなく、定期的に見直していく必要があります。

詳しくは「3-4.社内の制度やマニュアルを定期的に見直す」でも解説していますので、そちらもご参考ください。

2.【研修編】実務で使える研修を行う

準備が整ったら、作ったマニュアルを元に従業員の研修を実施しましょう。

なぜなら、ルールやマニュアル作成後は従業員に周知・理解してもらい、実際に行動に移してもらわなければ意味がないからです。

実務で使える研修を行うには、以下のポイントを意識してやるのがおすすめです。

研修前 |

役職や部署に応じた内容で研修を計画する |

参加者にはコンプライアンスの基礎を事前学習してもらう | |

研修中 |

ケーススタディでリアルな状況を分析する |

ロールプレイングで実践しながら学ぶ | |

研修後 |

クイズやテストで「分かっているつもり」を防ぐ |

これらの方法に順番に取り組むことで、「知っている」だけでなく「実際に適切に対応できる」社員に育てることができます。

2-1.【研修前】役職や部署に応じた内容で研修を計画する

コンプライアンス違反を未然に防ぐためには、全員が同じ内容を学ぶだけでは不十分です。

部署や役職ごとに業務の内容や起こりうるリスクが違うため、求められるコンプライアンスの知識も違います。

そのため、役職や部署に応じた内容で研修を計画することが必要なのです。例えば、役職別・部署別の研修内容の例は以下の通りです。

【役職別の研修内容の例】

経営層(役員や取締役)向け |

・企業に関わる法律(会社法・金融商品取引法など) |

上級管理職(部長・副部長)向け |

・部署ごとのリスク管理のやり方(法令違反やハラスメント防止など) |

中間管理職(課長)向け |

・部下に法律やルールを教える方法 |

一般社員向け |

・個人情報の正しい管理方法(パスワード管理・クラウド利用のルールなど) |

新入社員向け |

・労働基準法や独占禁止法などの基本的なルール |

【部署ごとの研修内容の例】

営業部門 |

・顧客情報の適切な管理方法 |

総務・法務部門 |

・契約書の審査・作成時のルール |

人事・労務部門 |

・ハラスメント防止のルール |

経理・財務部門 |

・不正会計や横領を防ぐルール |

広報・宣伝部門 |

・広告表現の適正基準(景品表示法など) |

役職や部署に特化した研修内容は、それぞれが直面するリスクに対応し、実務で活用できる知識を身につけることができます。

また、従業員が「自分ごと」として捉えやすくなるため、コンプライアンス意識がより深く・強くなりやすいでしょう。

2-2.【研修前】参加者にはコンプライアンスの基礎を事前学習してもらう

参加者には、役職や部署によってより深い内容の研修を行う前に、コンプライアンスの基礎を事前学習してもらうと効率的です。

参加者に事前学習をしてきてもらうことで以下のようなメリットがあり、より実践的な内容を研修で扱うことができるからです。

基礎を事前学習してもらうメリット |

・研修では基礎的な説明を省略して、応用や実践に十分時間を使える |

コンプライアンス違反を防止するために、参加者が事前に学習しておくべき「基礎」とは、主に以下のような内容があります。

研修前に学習しておくべき「コンプライアンスの基礎」 |

・コンプライアンスの定義や範囲 |

参加者に事前学習を促すには、以下の方法がおすすめです。

・eラーニングなどのオンライン学習ツールを活用する |

中でも特におすすめなのはeラーニングなどのオンライン学習ツールを活用した学習方法です。

オンラインツールを使った学習なら、

・時間や場所を選ばず参加者自身のスケジュールやペースで勉強できる

・参加者の理解度を事前にチェックできる

・最新のルールや法改正にもすぐ対応できる

などのメリットが多数あり、参加者も学習しやすいでしょう。

このように、「事前学習を済ませてから研修でより実践的な内容を学ぶ」という流れが効率的です。

2-3.【研修中】ケーススタディでリアルな状況を分析する

研修中は、具体的な事例を使った「ケーススタディ」を取り入れるのがおすすめです。

ケーススタディとは、実際に起こった事例を詳しく調べてその原因や対策を考える学習法で

・どんな行動がコンプライアンス違反になるのか? |

を具体的に知ることができるため、自分ごととして捉えやすいのが特徴です。

例えば、ケーススタディを活用したコンプライアンス違反防止の研修では、以下のような事例を分析するのがおすすめです。

ケーススタディで分析するのがおすすめな事例 |

・個人情報が記載された書類を誤って普通のゴミと一緒に捨ててしまった |

このように、身近に起こりうる事例や過去に起こった事例を取り扱うことで、自分ごととして捉えやすくなり「ルールを守らなければ!」と言う意識も強くなりやすいでしょう。

ケーススタディを使った研修の進め方は、以下の通りです。

ケーススタディを使った研修の進め方 |

1.研修の目的に合った事例(例:ハラスメント)を選ぶ |

ケーススタディを取り入れることで、コンプライアンスを「知識」として学ぶだけでなく「実際の行動」として活かせるようになります。

2-4.【研修中】ロールプレイングで実践しながら学ぶ

ケーススタディで実際の事例を深く分析できたら、ロールプレイングで実践することでより実践的なスキルを身につけることができます。

ロールプレイングでは、実際に起こりうる場面を想定した対応の練習や、違反時のリスクや具体的な行動を体験できます。また、他の人からフィードバックをもらえるため、自身の改善点が明確に分かるのもメリットです。

ロールプレイングを活用した研修では、「こういう時はどう判断すべき?」という状況を体験するのが有効です。

例えば、日常的な業務の中で実際に起こりうる状況には以下のようなものがあり、「ルールを守るべきなのは分かるけど様々な理由から対応に迷う」場面はいくつも存在します。

・取引先Aから取引先Bの連絡先を聞かれた |

このような状況を、ロールプレイングで実際に体験しながら学ぶことで、現場での対応力や判断力を身につけることができるでしょう。

2-5.【研修後】クイズやテストで「分かっているつもり」を防ぐ

研修が終わったら、クイズやテストを行い「分かっているつもり」を防ぐのも重要です。

最後にテストを行うことで、以下のようなメリットが得られます。

・研修内容を思い出す機会ができ、記憶の定着を促せる |

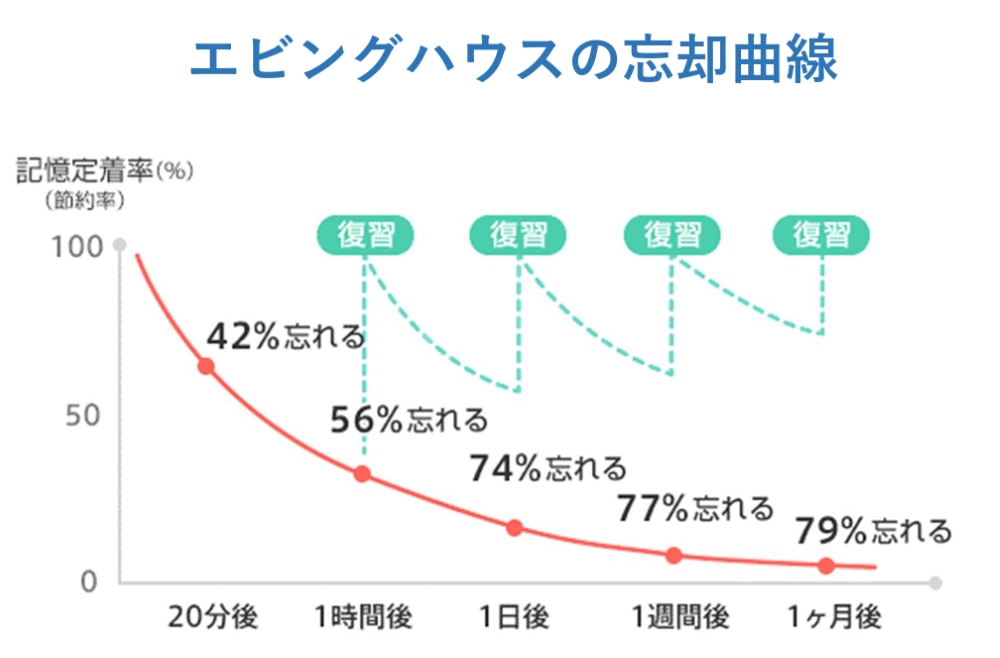

人の記憶がどれくらいの速さで忘れられるのかを表した「エビングハウスの忘却曲線」によると、学んだ知識を定着させるためには、繰り返し復習して思い出すことが重要だとされています。

研修後にクイズやテストを実施することで、学んだ知識を思い出すキッカケを提供することにも繋がります。

また、研修の最初に「最後にテストを実施します」と伝えておくことで、「しっかり聞いておこう」と参加者の意識も高まるでしょう。

具体的には、以下のようなテスト方法がおすすめです。

◯×クイズ |

短時間で理解度をチェックできる |

選択問題 |

理解の深さや混同しやすいポイントを把握できる |

記述式問題 |

理解度の深さや応用力をチェックできる |

実技テスト |

実際の行動力をチェックでき |

研修後にクイズやテストを行うことで、参加者の意識も向上し、学んだことを忘れにくくなります。

3.【モニタリング・改善編】

研修後は、実際の業務の中でどれくらいできているのかモニタリングして、コンプライアンス違反を未然に防ぎましょう。

以下のような方法でモニタリング・改善していくのがおすすめです。

・複数の人数や部署でチェックする |

3-1.複数の人数や部署でチェックする

コンプライアンス違反を未然に防ぐためには、複数の人数や部署でチェックしていくのが重要です。

様々な立場の人がコンプライアンスのチェックに関わることで、以下のようなメリットがあります。

・チェックの正確さがアップし、ミスを見つけやすくなる |

それによって、大きな問題が起きる前に気づいて対策することができるでしょう。

ただし、チェックに複数の人が関わるといくつか注意点もあるため、対策と合わせてポイントを押さえてください。

複数の人がチェックに関わる際の注意点と対策 |

★「他の人がチェックするだろう」という意識が芽生えて、個人個人の責任感が薄くなる ★他の人のチェックを過信しすぎて、ミスを見逃すリスクがある ★チェックに時間を取られすぎて仕事の効率が落ちる ★チェックの回数や人数が増えると、情報共有が難しくなる |

上記のポイントを押さえることで、漏れなくチェックが進められます。

3-2.内部通報窓口を設置する

コンプライアンス違反を未然に防ぐためには、内部通用窓口の設置も欠かせません。

内部通報窓口の設置は、不正や問題を早期発見して大きなトラブルや違反になる前に対応するために必要な取り組みです。

また、「従業員の声を大切にしてくれる」「透明性があり信頼できる」と社内外からの信用も高まります。

内部通報窓口の設置は、公益通報者保護法によって2022年6月から従業員が300人以上の企業に義務付けられているため、法律を遵守する観点からも重要なタスクだと言えます。

【公益通報者保護法】 第十一条 事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。 2 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。 3 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第一項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。 |

引用:e-Gov 法令検索

内部通報窓口を設置する際のポイントは、以下の通りです。

内部通報窓口を設置する際のポイント |

内部通報窓口を設置する際のポイント |

内部通報窓口をより中立な立場で運用するためには、外部の専門機関に委託するのも有効です。

内部通報窓口は設置と周知をセットで行おう! |

内部通報窓口を設置したら、従業員に周知して実際に活用されてこそ意味があります。

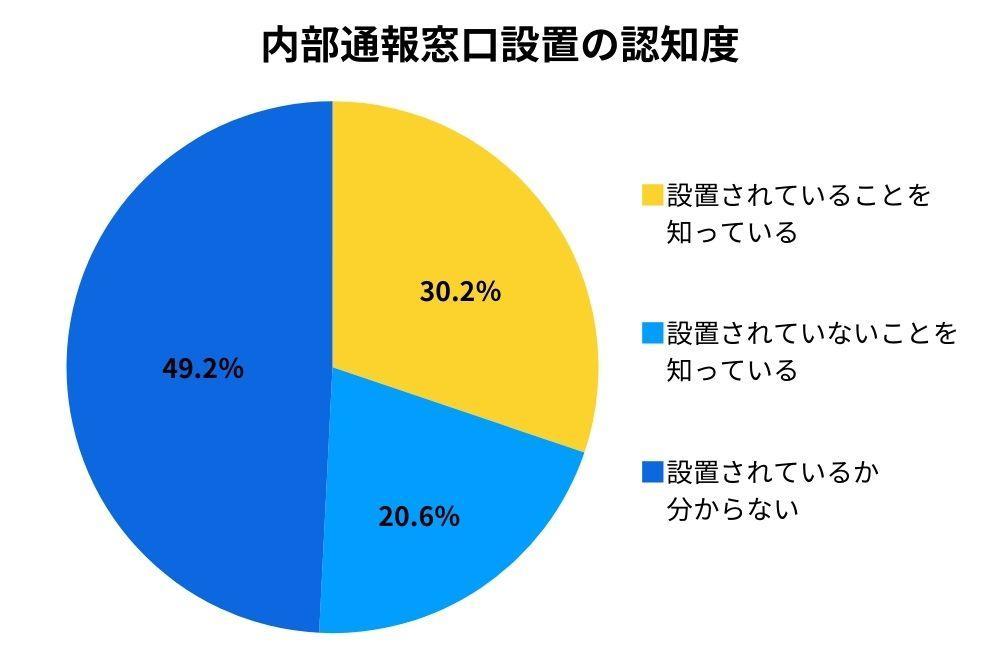

令和6年に消費者庁が行った調査によると、「勤務先に内部通報制度があることを知っている」と答えた人は全体の約3割しかいないという結果が出ています。

参考:消費者庁「内部通報制度に関する意識調査 -就労者1万人アンケート調査の結果- <全体版>

このように、制度があっても存在を知られていなければ、いざという時に活用されず、不正の見逃しや組織への信頼低下に繋がる恐れがあります。

内部通報窓口の存在を社内に周知するためには、以下のような方法で情報を発信するのがおすすめです。

・ポスターを掲示する

・一斉メールやチャットで知らせる

・社内報で紹介する

・携帯用カードを配布する

・社内限定のネットワークに情報を掲載する

情報発信は一度やって終わりではなく、定期的に繰り返し行うことで社内に周知を広げていくことができるでしょう。

3-3.外部の専門家からのチェックを受ける

コンプライアンス違反を防ぐためには、外部の専門家からのチェックを受けるのも有効です。

なぜなら、外部の専門家は以下のような理由により、客観的な視点から公平にチェックを行えるからです。

・専門的な知識が豊富なため、社内では気付きにくい問題点の見落としも防げる |

専門家にチェックを依頼していることを公表していると、国や投資家・取引先からの信頼も高まりやすいでしょう。

依頼先は相談内容によるため、以下を参考にしてください。

弁護士 |

社内規程や業務マニュアルの整備・法律の相談 |

社労士 |

就業規則や労務管理の相談 |

公認会計士 |

会計処理や財務関係の相談 |

警察 |

反社会的勢力や犯罪リスクに関する相談 |

専門家と協力してチェックすることで、違反を未然に防げる可能性も格段に高くなります。

3-4.社内の制度やマニュアルを定期的に見直す

社内の制度やマニュアルを定期的に見直すことも、コンプライアンス違反を防ぐためにとても大切です。

制度やマニュアルが古いままだと、新しい法律やビジネスの変化に対応できず、違反が起こるリスクが増えてしまいます。

そこで、以下のポイントを押さえつつ制度やマニュアルを定期的に見直しましょう。

見直しのタイミング |

・法律が変わったとき |

見直しのポイント |

・現在の社内制度やマニュアルと実際の業務内容にズレがないか? |

見直すタイミングは、上記のような状況がなくても年1回は見直すのがおすすめです。

制度やマニュアルは定期的に見直すことで、より現状に沿った実効性の高いものに近づけることができます。

4.コンプライアンス違反の防止策の効果を高めるコツ

ここまで、コンプライアンス違反の防止策を具体的に解説してきましたが、5章ではコンプライアンス違反の防止策の効果をより高めるコツをご紹介します。

コンプライアンス違反の防止策の効果を高めるコツ |

・経営層が積極的に取り組んで全体に広める |

上記のポイントを意識することで、防止策の効果を最大化して進めることができます。

4-1.経営層が積極的に取り組んで全体に広める

コンプライアンス違反の防止策の効果を高めるためには、経営層が積極的に取り組んで会社全体に広めていくのが効果的です。

なぜなら、違反防止を現場任せにしてしまうと、従業員の意識はどうしても下がってしまうからです。企業の方針として「絶対にコンプライアンスを守る」という姿勢を、経営層が積極的に見せる必要があります。

例えば、経営層が行うべき取り組みには、以下のようなものがあります。

・自ら研修に参加して、積極的に学ぶ姿勢を見せる |

経営層が本気で取り組んでいる姿勢を見せることで、コンプライアンスを守ることの重要性が伝わり、従業員にも意識が浸透しやすくなります。

4-2.例外を認めない

コンプライアンス違反防止の効果を高めたいなら、一切の例外を認めるべきではありません。

一度でも例外を認めてしまうと、せっかく決めたルールや制度が形だけのものになるリスクが高まってしまいます。

特例が常態化してしまうことで、以下のような悪循環を生んでしまう可能性があります。

・「次もいいでしょ」と言う雰囲気を生んでしまう |

コンプライアンス違反を未然に防ぐには、「どんな場合でもルールは絶対守る」という強い姿勢を貫くことが大切です。

4-3.専門の人材を育てる

コンプライアンス違反の防止策を効率的に運用していくには、専門知識を持った人材の育成も必要です。

専門知識を持った人材を育成することで、以下のようなメリットがあります。

・法律や規制の変更に迅速に対応できる |

人材の育成には、以下のような方法がおすすめです。

コンプライアンスに精通した人材を育てる方法 |

・社内研修で基礎知識を学ぶ機会を提供する |

専門知識を持つ人材がいることで、違反リスクを未然に防ぐ効果を高められるでしょう。

5.コンプライアンスを定着させるなら「定期的な復習」が不可欠

コンプライアンスを従業員に定着させるためには、「定期的な復習」が不可欠です。

「2-5.【研修後】クイズやテストで「分かっているつもり」を防ぐ」でもお伝えしたとおり、人間は学んだことをすぐに忘れてしまう性質があります。

定期的に復習して思い出すことで、記憶を長期的に定着させることができるのです。

例えば、研修でコンプライアンス違反の事例を学んだとしても、復習しなければ「その場限りの知識」となり、忘れてしまいます。しかしながら、研修後1週間後・1ヶ月後・3ヶ月後と定期的に復習することで知識が定着しやすくなります。

知識を定着させるときは、以下の2つを実施してください。

(1)学習の定着度を把握する仕組み |

知識が定着していけば、コンプライアンスの違反を未然に防ぐための行動にも繋がるでしょう。

コンプライアンス違反を防ぐには「Monoxer」で定着する学習をしよう! |

コンプライアンス研修を実施しても、時間が経つと忘れてしまい違反がなくならないケースが多くあります。

そこで、記憶定着をサポートする学習アプリ「Monoxer(モノグサ)」を活用して、学んだことを記憶に定着させる学習を促すのがおすすめです。

Monoxerなら、

・記憶が可視化できるため、誰がどこまで覚えているのかを把握できる

・必要な人だけフォローできるので、NGの負担を軽減できる

などのメリットがあり、コンプライアンスの知識を定着させることができます。

以下のバナーをクリックすると、「Monoxer」の強みを凝縮した記事をワンクリック・登録不要で見られます。

Monoxerを活用して、コンプライアンスを「受けるだけの研修」から「定着する学習」へとシフトしたいとお考えの方は、以下よりぜひお気軽に資料請求をしてみてください。企業様の導入事例や実際の使用画面をまとめています。

6.まとめ

この記事では、「コンプライアンス違反の防止策」をチェックリストにまとめてご紹介しました。

コンプライアンス違反を防止するために、企業が行うべき具体的な項目は以下の通りです。

また、コンプライアンス違反の防止策の効果を高めるコツは、以下の通りです。

コンプライアンス違反の防止策の効果を高めるコツ |

・経営層が積極的に取り組んで全体に広める |

さらに、コンプライアンスを「単なる知識」から「実践で使える知識」に変えていくためには、定期的な復習で知識を定着させていくことが不可欠です。