【2025年最新】人材育成のトレンド10個|競争力を高めるコツ

「時代に合った人材育成の必要性を感じているが、具体的にどのような方針を立てればいいのか決めかねている…」

「人材育成のトレンドを知って、自社の人材育成に役立てたい…」

企業の人材育成を担当している方の中には、このようにお考えの方が少なくありません。

AIの急速な進化、働き方の多様化、価値観の変化、人手不足、企業に求められる社会的責任、海外売上比率の上昇など、ここ数年、企業を取り巻く環境はかつてないスピードで変化しています。

人材育成の方針や手法も例外ではなく、現代は、かつてのように「画一的」で「一律的」な手法ではなく、個々に注目してパーソナライズした人材育成が求められています。

このような状況を受け、2025年における人材育成のトレンドは、下記のようになっています。

|

企業方針のトレンド | ・ AX人材の育成 |

手法のトレンド | ・ アダプティブラーニング |

競争力を高め持続可能な企業として生き残っていくには、時代に合った人材育成が必要不可欠です。

ただ、これらの用語だけを見ても具体的なイメージがわきにくい、という方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、2025年における人材育成のトレンドを、具体例や実際の事例を交えつつ、わかりやすくご説明します。

この記事を読んでわかること |

・人材育成のトレンドを形成する社会背景 |

この記事が、人材育成のトレンドに関心をお持ちの方のお役に立てれば幸いです。

目次[非表示]

1. 2025年|人材育成のトレンドを形成する社会背景5つ

働き方改革やコロナ禍による影響など、人材育成を取り巻く環境はここ数年で大きく変化しました。

人材育成の方向性は、社会の変化に大きく左右されます。また、従業員の価値観やキャリア感も、社会の流れとともに変化します。

企業成長を止めないためには、社会の変化を常に把握し、時代に合った人材育成をしなければなりません。

そこで注目したいのが、下記5つのポイントです。

【最新】人材育成のトレンドを形成する社会背景 |

・ DXからAXへの進化 |

2025年の企業を取り巻く環境はどういったものなのか、詳しく見ていきましょう。

1-1. DXからAXへの進化

企業を取り巻く環境の中でまず注目すべきなのが、DXからAXへの進化です。

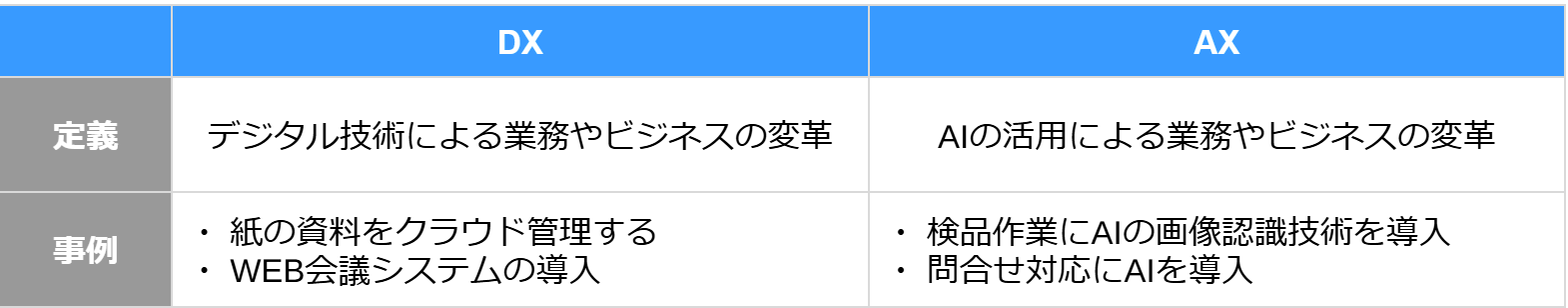

【DXとAXの違い】

「DX」とはデジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術の導入によって業務やビジネスを変革させることをいいます。

具体的には、対面営業をオンライン化したり、クラウドシステムを導入して経理作業を自動化したり、といったことがこれにあたります。

そして、DX先にあるのがAXです。

「AX」とはAIトランスフォーメーションの略で、AIの活用によて業務プロセスを再構成・進化させ、ビジネスを変革させることをいいます。

近年は、AI技術の爆発的進化によって、働き方が大きく変化しています。

事務や経理、問合せ対応など、いわゆる「考えずにできる仕事」は、AIを活用した手法に変わっていくでしょう。

こうした状況において人や組織に求められているのが、下記のような能力です。

AX時代に必要とされる能力 |

・ AIリテラシー(AIについて理解し、業務に正しく取り入れるための基礎知識) |

単純業務はもちろん、データの分析や判断までもをAIが代替するこれからのの時代は、AIリテラシーを高めるとともに、「人ならではの価値」を高めることが重要です。

そのため企業には、AIリテラシーの習得に加えて自律性、発想力、柔軟性、変化への適応力などを磨き、AIをはじめとするデジタルツールと「共存」「共創」できる人材を育成することが求められます。

※AI人材の育成については「2-1. AX人材の育成」で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

1-2. 労働人口の減少と人手不足

企業の人材育成を取り巻く環境において軽視できないのが、労働人口減少と人手不足の問題です。

■ 労働人口の減少

労働人口が減少する最大の原因は、生産年齢人口(=15歳から64歳までの人口)の減少、つまり、働ける人が減っていることにあります。

総務省統計局の調査によると、2024年1月1日時点における日本の生産年齢人口は7457万3,387人で、前年比で約22万2,600人減少しました。

また、内閣府発表の資料『人口減少と少子高齢化』によると、日本の生産年齢人口は今後も減少し続け、2065年には約4,500万人となる見通しになっています。

■ 人手不足

労働人口の減少という構造的な問題に加え、下記のような問題が起きていることで、企業の人手不足はかなり深刻になっています。

・ 求人はあるものの、求めるスキルや働き方、給与などの条件が合わない(ミスマッチ) |

残念ながら、「働ける人が少ない」という状況自体を改善することは、ほぼ不可能です。

そのためこれからの人材育成では、「1人あたりの力を高めること」が強く求められます。そこで重要なのが、下記のようなポイントです。

1人あたりのスキルを高めるために大切なこと |

・ 主体的に学び、行動できる人材を育成する |

働ける人が少ない(増やせない)のであれば、1人あたりのスキルを高め、有能な人材を育成するしかありません。

企業の人材育成では、このような点を意識しながら方向性を決めていく必要があります。

1-3. 働き方の多様化と価値観の変化

「働き方の多様化」と働く人々の「価値観の変化」も、企業における人材育成の方向性に大きく影響します。

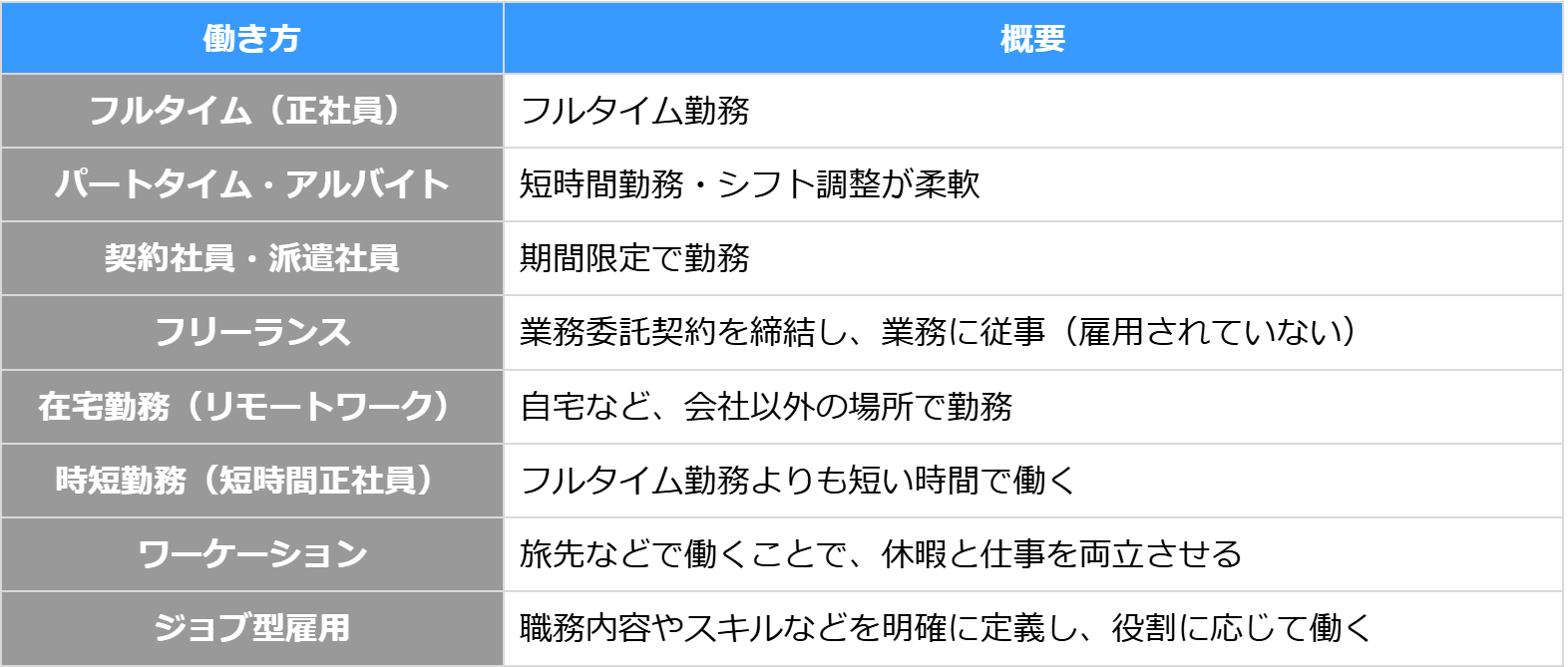

■ 働き方の多様化

近年は、働き方が多様化しています。

【働き方の種類】

かつては「正社員」「フルタイム勤務」に価値を見出す人が多い傾向にありましたが、現代は違います。

各々の価値観によって働き方を自由に選択できますし、ライフステージに合わせて働き方を柔軟に変える人もいるでしょう。

■ 働く人々の価値観の変化

かつては、「出世」や「安定」を最優先に考え、そこに価値を見出す人がほとんどでした。

しかし現代は、仕事の意義や自己成長、やりがいなど内面的な満足を重視する人が増加傾向にあります。

また、会社に「縛られる」のではなく自分らしく働き、プライベートな時間を確保・充実させることに価値を見出す人も少なくありません。

このような状況を受け企業としては、画一的な教育をするのではなく、個々に合わせてパーソナライズされた人材育成をする必要があります。

パーソナライズされた人材育成の例 |

・ 専門職志向が強い社員に対し、スキルを強化するための研修を実施する |

多様化する働き方と価値観に対応するには、柔軟で個別具体的な人材育成をする必要があります。

個々のモチベーションを保ちつつ、各々の価値観を尊重しながら教育していくことが、企業の長期的な成長にもつながるでしょう。

1-4. サステナビリティに対する関心の高まり

近年、企業は経済的な価値(=利益)だけでなく、サステナビリティに関してどのような取り組みをし、社会にどう貢献しているのか、という観点からも評価されるようになってきています。

サステナビリティとは、環境や社会、経済を「長期的」に「持続」させていくための考え方や取組のことをいい、「持続可能性」と呼ばれることもあります。

■ サステナビリティへの関心が高まっている背景

企業のサステナビリティな取り組みや社会的責任への関心が高まっている背景には、下記のような動きがあります。

・ SDGs(持続可能な開発目標)の世界的な普及

・ ESG投資(環境・社会・ガバナンスに配慮した企業への投資・資金流入)の拡大

・ 社会貢献企業をサポートしたいという、消費者の価値観の拡大

このような動きを受け、日本の企業では下記のような取り組みが行われています。

企業のサステナビリティ実践事例 |

・ 水の使用量を減らした洗剤の開発や再生プラスチックの活用など、環境配慮型製品の推進 |

現代社会において企業は、ただ利益を追求するための団体ではありません。

環境や社会、ガバナンスに配慮し、サステナビリティな取り組みをすることが求められています。

そのため人材育成においても、

・ サステナビリティに対するリテラシーを高めるための教育

・ 環境問題や社会問題を、新しいビジネスの起点として受け入れられる人材の育成

などが必要です。

サステナビリティな取り組みや社会への貢献度は企業の信頼に直結しますので、人材育成の方向性を決める際はこういった点を意識することも大切でしょう。

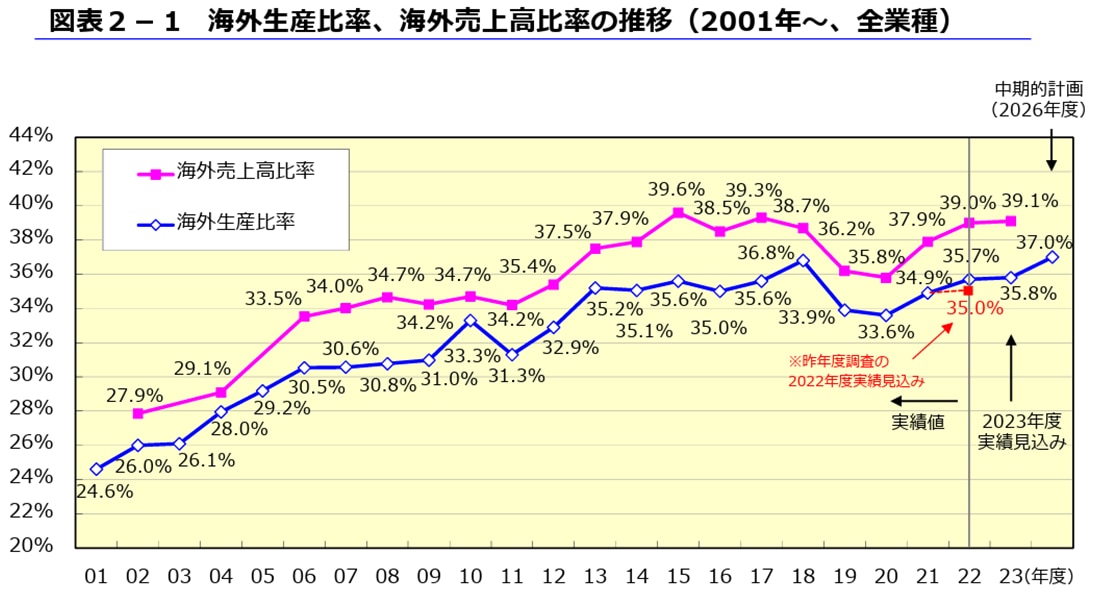

1-5. 海外売上比率の上昇

近年は、人口減少に伴う国内市場の縮小や、円安の影響、新興国市場の経済成長に伴う購買力の増加などを受け、海外進出しようとする企業が増えてきました。

JBIC(国際協力銀行)の調査によると、日本企業の海外売上比率は2020年度から毎年上昇しており、2023年度の海外売上比率は39.1%となっています。

出展:わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告|JBIC(国際協力銀行)

この傾向は今後も継続することが予想されるため、企業にとってグローバル人材の育成は必要不可欠といえます。

海外進出を視野に入れているならば、企業のグローバル化に対応できる人材を育成することも視野に入れましょう。

グローバル人材の育成については「2-5. グローバル人材の育成」で詳しくご説明していますので、ぜひご参照ください。

2.【方針】2025年の人材育成のトレンド5つ

2025年における人材育成方針のトレンドは、下記の5つです。

2025年の人材育成方針のトレンド |

・ AX人材の育成 |

企業の競争力を高めるには、時代に合った人材育成が必要不可欠です。そして、時代に合った人材育成をするには、企業を取り巻く環境をよく理解し、その環境に適応できる人材育成方針を策定しなければなりません。

では、2025年の人材育成方針のトレンドは、どのようになっているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

2-1. AX人材の育成

現代の企業において、AX人材の育成は急務です。

「1-1. DXからAXへの進化」でご説明したように、2025年はDXからAXへの進化が顕著であるため、AIと共存・共創できる人材を育成しなければならないからです。

「AX人材」とは、AIの活用によって課題を発見・解決したり、組織や社会の変革をリードしたりできる人材のことをいいます。

企業は、”AIに使われる”のではなく、”AIを使いこなす”人材を育てなければなりません。

そこで重要なのが、下記2つのポイントです。

AX人材を育てるために重要なポイント |

① AIリテラシーの育成 |

一つずつ、ご説明します。

① AIリテラシーの育成

「AIリテラシー」とは、下記のような知識を指します。

・ AI技術の基礎知識

・ AIを活用することで何ができるのか

・ AI活用に伴う倫理的、社会的影響

AIを効率的かつ安全に活用するには、AIリテラシーの習得が欠かせません。もちろん、技術者レベルの専門知識を習得する必要はありませんが、最低限、下記のような点について理解しておくべきでしょう。

・ AIの仕組みや得手不得手 |

AIリテラシーを理解するには、例えば、下記のような学習方法が有効です。

・ AI入門研修

・ AI活用の倫理的、社会的、法的留意点をテーマにしたeラーニング

② 課題を発見し、AIを活用して解決策を設計できる能力の育成

AX人材の育成においては、自ら課題を発見し、AIを活用して解決策を設計できる能力を育てることも大切です。

■ 課題発見力の育成

AIは、指示されたことはできますが、課題を見つける能力はまだ不十分です。

そこで重要なのが、課題発見力の育成です。

業務の中で生じる「なんとなく上手くいっていないこと」や「なんとなく感じるチームメンバーの不満」を言語化し、課題を発見することは、人間にしかできません。

顕在化していない問題や、将来的に発生するかもしれない課題を発見することは、AX時代に欠かせない能力といえるでしょう。

■ 課題解決力の育成

課題発見力の育成と同時に進めなければならないのが、課題解決力の育成です。

ここに言う課題解決力とは、発見した課題の効果的な解決策を、AIを使って設計する能力のことを意味します。

「ただAIを導入する」のではなく、「AIをどう使えば問題の解決につながるのか」設計する能力を身に着けることは、AIに使われるのではなく「共存・共創」することにつながるでしょう。

課題発見力・課題解決力の育成には、下記のような手法が有効です。

・ 実際の業務をベースにした課題解決型ワークショップ

・ 実際の課題にチームで取り組むプロジェクト型学習

2-2. リスキリング

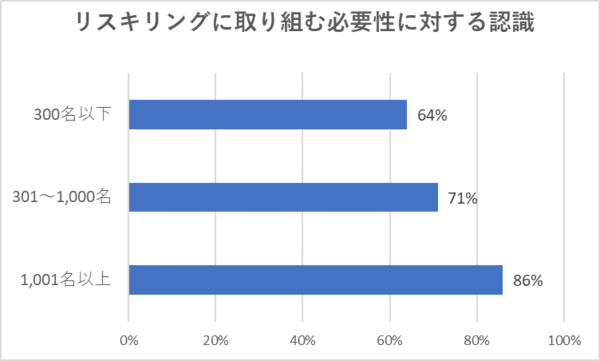

2025年の人材育成方針において重要なポイントのひとつが、リスキリングです。

「リスキリング」とは、既存の知識やスキルをアップデートしたり、新しい環境や職務に適応するために必要な能力を習得することをいいます。

リスキリングの具体例 |

・ IT基礎から専門知識まで学習させることで、IT未経験の営業職社員を、ITコンサルタントへリスキリング |

DXやAXが進む現代において、従来のスキルが陳腐化したり、新しい知識やスキルが必要になるケースは珍しくありません。

リスキリングは、従来のスキルが通用しなくなる状況に備え、自身の能力を再構築することで社会や労働市場の変化に対応するための取組としても、注目されています。

実際、厚生労働省が実施した調査によると、大企業のうち86%が、従業員300名以下の企業でも64%が、「リスキングに取り組む必要がある」考えていることがわかっています。

※厚生労働省『経済社会と働き方の変化等について』をもとに作成

■ リスキリングの実践方法

リスキリングを推進するには、従業員に対して学びの場を提供しなければなりません。その方法には多くの選択肢がありますが、ここでは、代表的なものを3つご紹介します。

リスキリングの実践方法 |

・ 自社で教育プログラムを構築する |

① 自社で教育プログラムを構築する

リスキリングを推進するには、教育プログラムの構築が効果的です。

自社で教育プログラムを構築すればコストを抑えられますし、必要な人材像に合わせて教育内容をフレキシブルにカスタマイズすることも可能です。教育プログラムを構築し続けることで、人材育成のノウハウが蓄積されるのも、魅力的なポイントでしょう。

ただし、教育プログラムの構築には専門的な知識が必要になりますので、社内にそういった人材がいない場合は外部機関を利用する必要があります。

② 教育機関やスクールを活用する

社員のリスキリングを推進するには、教育機関やスクールの活用も効果的です。

近年は、社会人向けの講座を提供している教育機関やスクールが少なくありません。

教育機関やスクールでの”学び”を企業として奨励すれば、社員は専門的な知識やスキルを身につけられるでしょう。

ただし、社会人向けの講座は「〇ヵ月」「〇回」という形で区切られていることが多いため、継続的に学んでいくにはどうすればいいのか、修了後の学習環境をどう整えるのか考えておく必要があります。

③ 外部企業へ社員を出向させる

社員のリスキリングは、外部企業へ社員を出向させることで、推進できる場合もあります。

業務提携している企業がある場合、そこへ社員を出向させて現場での経験を積ませれば、リスキングに必要なスキルや知識を習得できるでしょう。

外部の企業で働くことで環境が変われば、新たな価値観や考え方を身につけられるかもしれません。

ただし、社員を出向させれば自社の人員が不足しますので、既存従業員の業務負担増加への対策については、十分に検討しておく必要があります。

2-3. 心理的安全性の確保

人材教育の方針を策定する際は、「心理的安全性を確保する」という点も意識することが大切です。

「1-2. 労働人口の減少と人手不足」でご説明したように、企業が抱える人手不足の問題はかなり深刻です。そのため、離職を防ぐためにも人材育成においては、心理的安全性が確保された環境をつくらなければなりません。

人材育成における「心理的安全性」とは、社員が意見を自由に出し合えるとともに、失敗を恐れず積極的にチャレンジできる企業風土のことを意味します。

「失敗したら責められるかもしれない…」

「的外れな意見を言うと笑われるのではないだろうか…」

このような不安を抱えていては、社員が委縮し、率直な意見交換ができないのはもちろん、新たなチャレンジをしようという気持ちを持てません。

そこで重要になってくるのが、心理的安全性を確保することで社員のチャレンジを後押しする取り組みです。

心理的安全性が高い企業の特徴 |

・ たとえ的外れな意見であっても、話を最後まで真剣に聞く |

このような環境であれば、社員が委縮することなく積極的にチャレンジできるでしょう。

心理的安全性を確保するための環境をつくるには、例えば、下記のような方法が有効です。

・ 管理職の社員に対して、傾聴力を強化するための研修をする

・ フィードバック文化を定着させるための施策を進める

・ 社員間の距離を縮めることを目的に、イベントを企画する

・ 社員間、チーム間で挨拶をする文化を定着させる

2-4. ウェルビーイングの実現

2025年の人材教育において、ウェルビーイングは非常に重要な視点です。

企業における「ウェルビーイング」とは、社員の身体的・精神的健康を促進するための取組を意味します。

「1-2. 労働人口の減少と人手不足」でご説明したように、近年は企業の人手不足が深刻化しています。

こういった状況下において社員の身体的・精神的健康を促進すること(=ウェルビーイングの実現)は、有能な人材を育成するうえではもちろん、離職を防ぐためにも非常に重要です。

ウェルビーイングを実現するには、下記のような取り組みが効果的です。

ウェルビーイングを実現するための取り組み |

・ リモートワークや時短勤務の導入などにより、働き方の多様化を図る |

企業の人材育成においては、知識やスキルを身につけさせることだけを考えるのではなく、社員の健康やメンタルヘルスに配慮したプログラムを組むことを意識しましょう。

2-5. グローバル人材の育成

昨年に引き続き、人材育成方針のトレンドとなっているのが、グローバル人材の育成です。

「1-5. 海外売上比率の上昇」でご説明したように、近年は海外進出を視野に入れている企業が増えているため、グローバル人材の育成が急務とされています。

「グローバル人材の育成」というと語学ばかり注目されがちですが、海外で即戦力となる人材を育てるには、異文化理解力や課題解決能力なども必要です。

そのため、海外進出を視野に入れた人材育成方針の策定においては、語学はもちろん、異文化や多様性への理解、世界経済への理解、交渉力など、総合的なスキルを育成しなければなりません。

具体的には、下記のような方法が有効です。

グローバル人材を育成する方法 |

・ ビジネス英語研修 |

上記手法は、グローバル人材を育成する手法のごく一部にすぎません。

グローバル人材は、一朝一夕で育つものではありませんので、段階的に学習・体験を積み、現場での実践を通じた成長を支援することが大切です。

3.【手法】2025年の人材育成のトレンド5つ

ここ数年、業務プロセスや働き方、価値観などが大きく変化する中で、企業における人材育成の手法も大きく進化しました。

これを受け、2025年の人材育成では、実践的かつパーソナライズされた育成手法が注目されています。

【2025年|人材育成の手法トレンド】

人材育成の手法 | 概要 |

アダプティブラーニング | 個人の能力や理解度に応じて学習内容を調整する手法 |

プロジェクトベースドラーニング | 課題発見力と課題解決力を習得するための問題解決型学習 |

マイクロラーニング | 1分~5分程度の短いコンテンツを使って学習する手法 |

ブレンディッドラーニング | 様々な研修方法を組み合わせて実施する手法 |

AIコーチング | AIを活用して個々の学習や成長をサポート |

ここでは、2025年に注目される人材育成手法のトレンドについて、詳しくご説明します。

3-1. アダプティブラーニング

アダプティブラーニングとは、社員一人ひとりの能力や理解度に応じて、教材や学習方法を最適化する学習アプローチのことです。

かつては、社内研修であれ学校の授業であれ、全員が1つのカリキュラムを同じように学ぶ手法が一般的でした。

しかし、学習内容の理解度や得手不得手は一人ひとり違います。そのため、一律に実施される研修では効果に”ムラ”が生じてしまいます。

この点、アダプティブラーニングでは個々の学習進捗や確認テストの結果などを分析することで、一人ひとりの理解度や弱点を発見し、個別最適化された学習内容を提供します。

これにより学習者は、効率的に学びを促進させることができるでしょう。

【事例】

実際、岳南建設株式会社様では、社員一人ひとりの得意・苦手にあわせた学習体験を実施し、資格取得に必要な学科試験の合格率を20%も向上させることに成功しました。

アダプティブラーニングは、パーソナライズされた人材育成が求められる現代に”フィット”した手法です。

1人ひとりの学習効果を最大化し、スキルアップを図ることは、企業の成長にもつながるでしょう。

企業のアダプティブラーニングをサポートする「Monoxer」の資料をご用意しています |

アダプティブラーニングに効果的な学習プラットフォーム「Monoxer」について、企業様の導入事例付きの資料をご用意しました。

「Monoxer」ならではの強みをお伝えできるように、アダプティブラーニングによる人材育成のイメージを分かりやすくまとめています。

まずはお気軽に無料でダウンロードしてみてください。トライアルも実施しております。

3-2. プロジェクトベースドラーニング

プロジェクトベースドラーニングとは、学習者が自ら問題を発見し、解決していくことで課題発見力や課題解決力を培う人材育成手法です。

与えられたカリキュラムをただこなすのではなく、社員自身が問題を発見・解決していくことで、自発性を育てる効果も期待できます。

プロジェクトベースドラーニングでは、社員の自発性や自主性を重んじる必要があります。そのため教える側はサポートに徹し、「答え」ではなく「過程」を重視する教育を行うことが大切です。

3-3. マイクロラーニング

マイクロラーニングとは、1分~5分程度の細分化されたコンテンツを使って学習する手法のことをいいます。

短いコンテンツならば移動時間や待ち時間など、ちょっとした”スキマ時間”を活用した学習ができますし、スマートフォンやタブレットで手軽に学習できるのも、魅力的なポイントです。

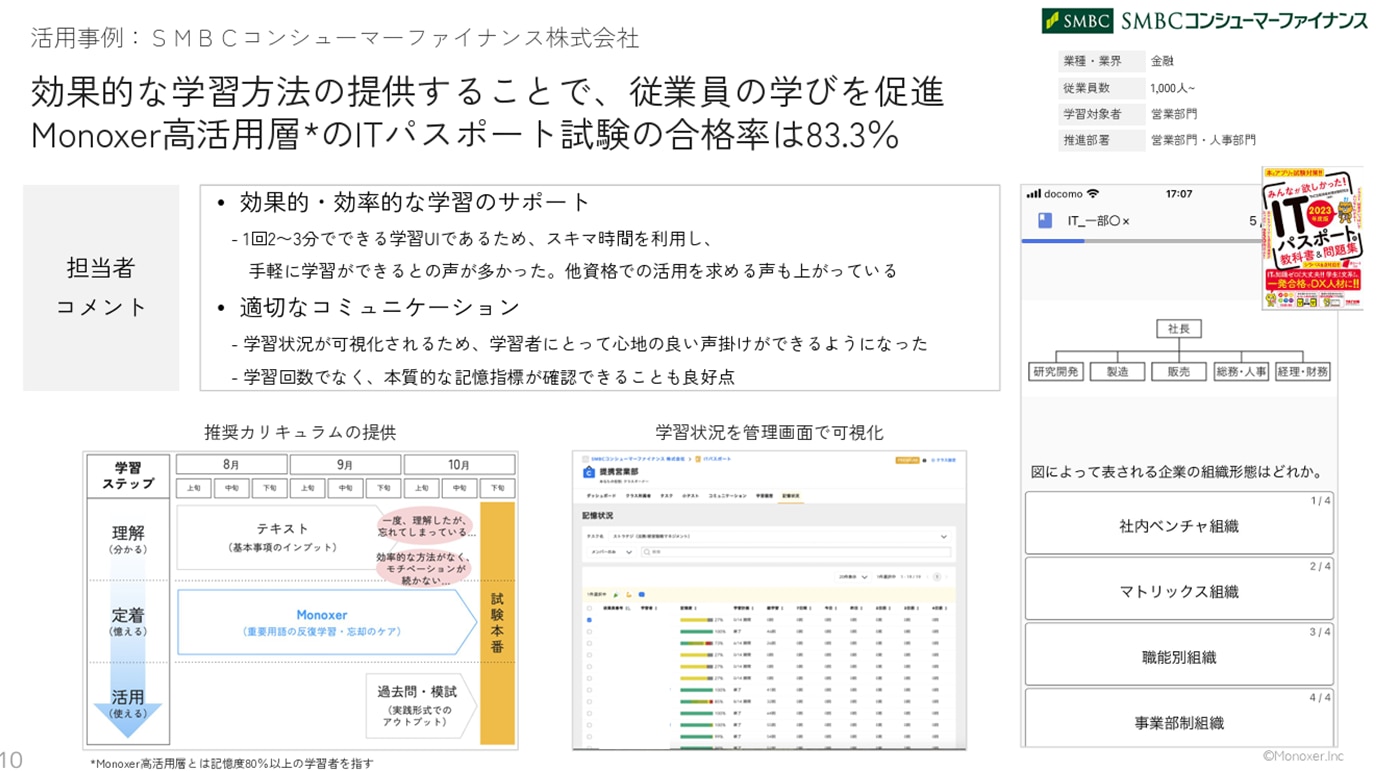

【事例】

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社様では、1回2~3分の学習を重ねることにより、ITパスポート試験の合格率83.3%を実現しました。

マイクロラーニングは1回の学習時間が非常に短いため、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視するZ世代にフィットした手法ともいえます。

ただし、マイクロラーニングではグループワークやディスカッションができないため、実践型の学習については別途実施する必要があります。

3-4. ブレンディッドラーニング

ブレンディッドラーニングとは、eラーニングや集合型研修、OJT(職場内訓練)など、多種多様な研修方法を組み合わせた人材育成手法のことをいいます。

それぞれの手法の利点を引き出すことで、より効率的で効果的な人材育成が可能になります。

【ブレンディッドラーニングのパターン例】

・ 集合型研修で基礎知識を習得し、 OJTによって実践的なノウハウを習得する

・ 動画コンテンツでAIの基礎知識を学び、体験型学習でAIの活用法を習得する

複数の研修方法を組み合わせれば、従来型の研修では身につけることが難しかった、高度なスキルの習得も期待できるでしょう。

人材育成は1つの方法に依存するのではなく、必要に応じて複数の手法を組み合わせ、それぞれのメリットを生かした教育をすることが大切です。

3-5. AIコーチング

近年は、人材育成にAIコーチングを導入する企業が増加傾向にあります。

「コーチング」とは、指導する人と指導される人が対話をすることによって成長を促し、スキルの習得や実践力の育成といった目標達成をサポートする人材育成手法です。

このコーチングをAIによって行うのが「AIコーチング」で、指導される人(=社員)が指導する側であるAIに対して疑問点や悩みを入力し、AIがその内容に回答することで学習や成長をサポートします。

AIコーチングの主なメリット |

・ 評価基準が常に一定で、客観的なフィードバックを提供できる |

AIコーチングは、若手社員や新入社員へのフォローアップや継続的なリスキリングの支援、在宅勤務環境課における学習環境づくりなどに導入すると、有益です。

ただ、AIコーチングも完璧なわけではなく、複雑な質問に回答できなかったり、的外れな回答しか得られなかったりする可能性もあります。

高度な指導を目指すならば、AIコーチングと並行する形で高度な知見を持つ人によるコーチングの実施も検討してみましょう。

4.モノグサの人材育成ツールなら学習効果測定+定着までしっかりできる

「3-1. アダプティブラーニング」でご説明したように、パーソナライズされた人材育成が求められる2025年において、アダプティブラーニングはとても有益な手法です。

個々の理解度や習熟度に応じた学習ができるアダプティブラーニングならば、習得した知識を定着させ、実際の業務に役立てられます。

ただ、アダプティブラーニングを導入するとして、「どのツールを使えばいいのかよくわからない」「自社に合ったアダプティブラーニングのツールが見つからない」とお悩みの担当者様も多いでしょう。

そこでご提案したいのが、私たちモノグサが提供している「Monoxer(モノグサ) 」です。

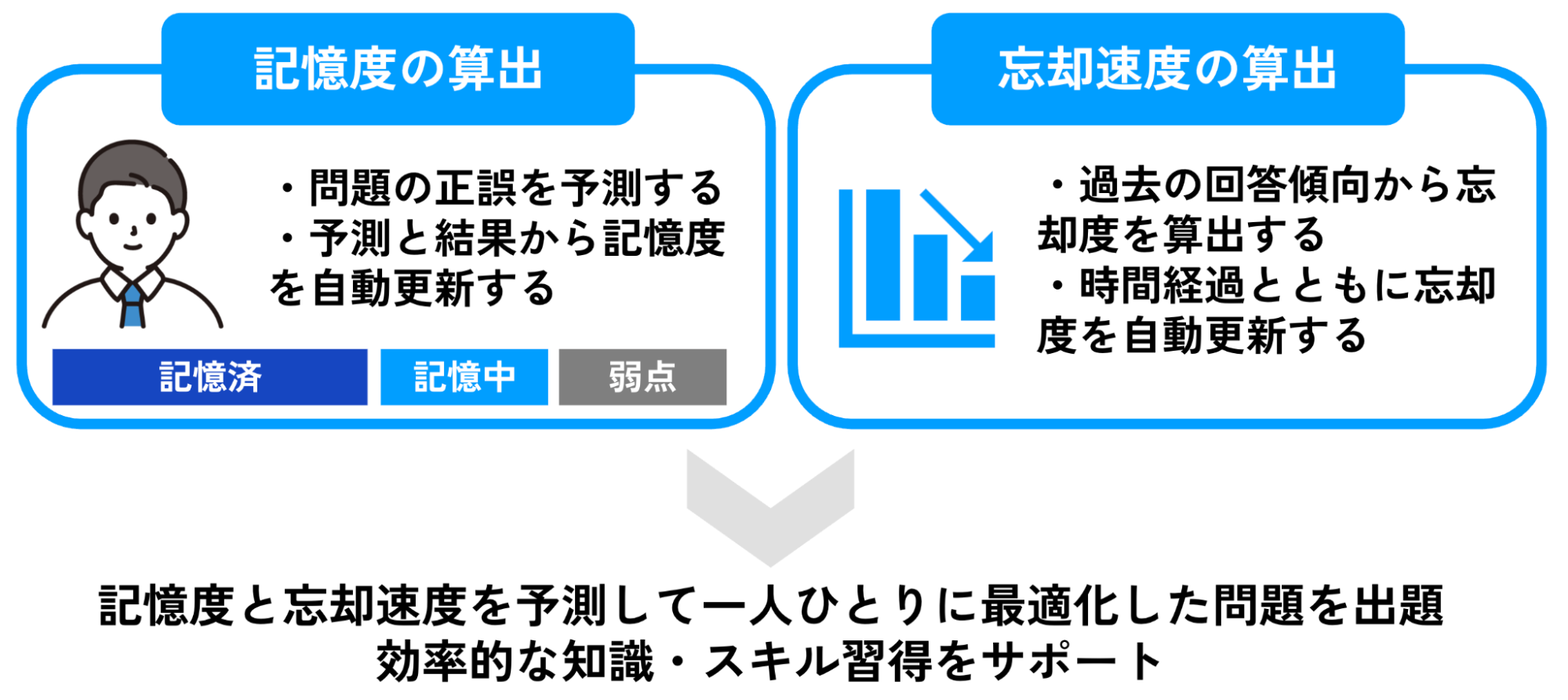

「Monoxer」はインプットした知識やスキルを実践で「使えるスキル」にするために、記憶状況に合わせた個別最適な学習体験を提供する学習プラットフォームです。

「Monoxer」は習熟度・忘却度に応じて出題頻度や問題難易度を自動調整することで、一人ひとりに最適化した問題を出題し、効率的な知識・スキル習得をサポートします。

また、「Monoxer」ならば、学習状況や小テストの結果などのデータをもとに記憶の定着状況を可視化する機能が搭載されているため、個人の学習状況に応じたフォローができるのはもちろん、人材育成施策の見直しにもご活用いただけます。

2025年の人材育成においては、従来の一律的な研修スタイルでは十分とは言えません。個々のスキルや習熟度に応じたパーソナライズされた学習が、効率的な成長を促す鍵となります。

さらに、学んだ知識やスキルを“現場で活かせる力”に変えるためには、「知識の定着」が不可欠です。その実現には、個々の理解度に合わせたきめ細やかなフォローアップが重要です。

御社の人材育成にアダプティブラーニングを取り入れたいとお考えの担当者様はぜひ、「Monoxer」の導入をご検討ください。

アダプティブラーニングに最適な「Monoxer」の資料をご用意しています |

記憶状況に合わせて個別最適な学習体験を提供する学習プラットフォーム「Monoxer」について、企業様の導入事例付きの資料をご用意しました。

ぜひお気軽に無料ダウンロードしてください。トライアルも実施しております。

5.まとめ

企業における人材育成はいま、かつてのような画一的な研修による手法から、個々の能力に応じてパーソナライズした手法に大きく舵を切っています。

その背景には、企業を取り巻く下記のような変化があります。

【最新】人材育成のトレンドを形成する社会背景 |

・ DXからAXへの進化 |

労働人口が減少し、働き方や価値観が多様化する中で企業の競争力を高めるには、テクノロジーや環境の変化に適応できる人材を育てなければなりません。

そこで注目されてるのが、下記のような人材育成方針です。

2025年の人材育成方針のトレンド |

|

・ AX人材の育成

・ リスキリング

・ 心理的安全性の確保

・ ウェルビーイングの実現

・ グローバル人材の育成

|

また、人材育成方針の変化に合わせて、人材育成手法も大きく変化しており、2025年は下記のような手法がトレンドとなっています。

人材育成の手法 | 概要 |

アダプティブラーニング | 個人の能力や理解度に応じて学習内容を調整する手法 |

プロジェクトベースドラーニング | 課題発見力と課題解決力を習得するための問題解決型学習 |

マイクロラーニング | 1分~5分程度の短いコンテンツを使って学習する手法 |

ブレンディッドラーニング | 様々な研修方法を組み合わせて実施する手法 |

AIコーチング | AIを活用して個々の学習や成長をサポート |

時代の変化に応じた人材育成をするには、企業を取り巻く状況を理解するとともに、人材育成方針や人材育成手法のトレンドを把握しておく必要があります。

その知識をもとに人材育成の方向性や手法を決めていけば、より効率的で効果的な人材育成ができるのではないでしょうか。

この記事が、人材育成のトレンドに興味をお持ちのご担当者様のお役に立てれば幸いです。