記憶定着のコツはタイミングと反復学習!定着率を上げる4つのコツ

「研修やロープレをたくさん実施しているものの、身につけることに苦労している社員が多い。記憶定着を強化する方法はないの?」

「会社が推奨している資格を取得するために勉強しているものの、なかなか覚えられない...効率よく記憶定着する方法が知りたい」

企業の人材育成をしていると「教えたはずなのに覚えていない」「何度言っても忘れてしまう」など、記憶定着が課題になるケースがあります。

自社の人材育成の成果を上げて現場で活躍してもらうためにも、何とか定着を強化する方法はないのか悩んでいる担当者様は多いのではないでしょうか。

記憶が定着するかどうかの違いは、実は復習のタイミングと反復学習(同じ内容を繰り返し学習すること)の方法で生まれます。

なぜなら、習得した知識は、誰でも一定の時間が経過すると忘れてしまうからです。ベストなタイミングに適切な方法で反復学習ができていれば、記憶定着を強化でき大切な知識を忘れにくくなるのです。

しかし、自分で何となく反復学習のタイミングを決めて実施しても、思ったような成果を実感しにくいです。

下記のように、一定の成果や効果がある方法を取り入れることが非常に大切です。

記憶定着を強化するテクニック |

エビングハウスの忘却曲線のタイミングに合わせて復習する | エビングハウスの忘却曲線のタイミングに合わせて復習する |

寝る前・早朝のタイミングで復習、記憶をする | 夜寝る前に暗記をして起床後に暗記の復習をする |

読むより話す勉強法を意識する | 資料やテキストを読むなどの受動的な学びだけでなく話す、教えるなどの能動的な学びを意識する |

インプット3:アウトプット7を意識する | アウトプットの割合が多くなるように復習の内容を調整する |

学んだ内容を自分のことと紐づける | 記憶定着を強化するために自分の知識、体験と紐づけて覚える |

アクティブリコールを取り入れる | インプットした学習内容を思い出す習慣を身につける |

ツェッテルカステンを活用する | 習得した知識の関連性を認識してネットワークにして覚える |

そこでこの記事では、記憶定着の仕組みや実践したいポイントを詳しく解説しています。

この記事を最後まで読めば、記憶定着を強化するために、まずは何をすればいいのか理解できます。

記憶定着が強化できると、効率のいい資格取得や業務での成果が見込めます。

今までの人材育成を見直すためにも、ぜひ参考にしてみてください。

人材育成の育成に関するお悩みに関して、Monoxer(モノグサ)がお応えします!お気軽にご相談ください。

目次[非表示]

1.記憶定着はタイミング×反復学習がポイント

冒頭でも触れたように、記憶定着はタイミングと反復学習(同じ内容を繰り返し学習すること)がポイントです。

タイミングと反復学習を意識せず記憶定着を目指すと効率が悪く「なかなか覚えられない」「何度同じことを言われても忘れてしまう」などの悪循環に陥ってしまいます。

では、なぜ記憶定着にはタイミングと反復学習が必要なのか、脳の仕組みを簡単に見ていきましょう。

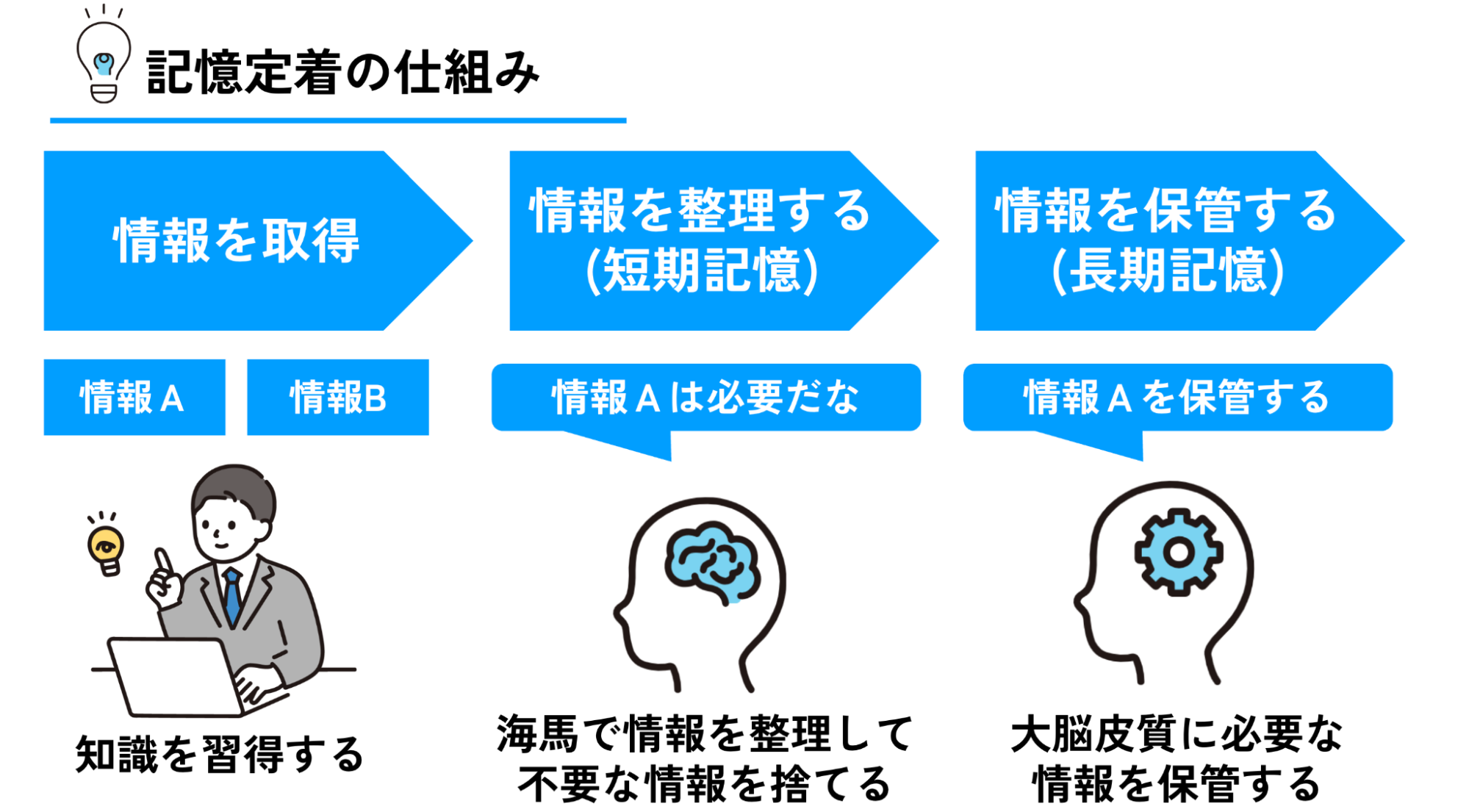

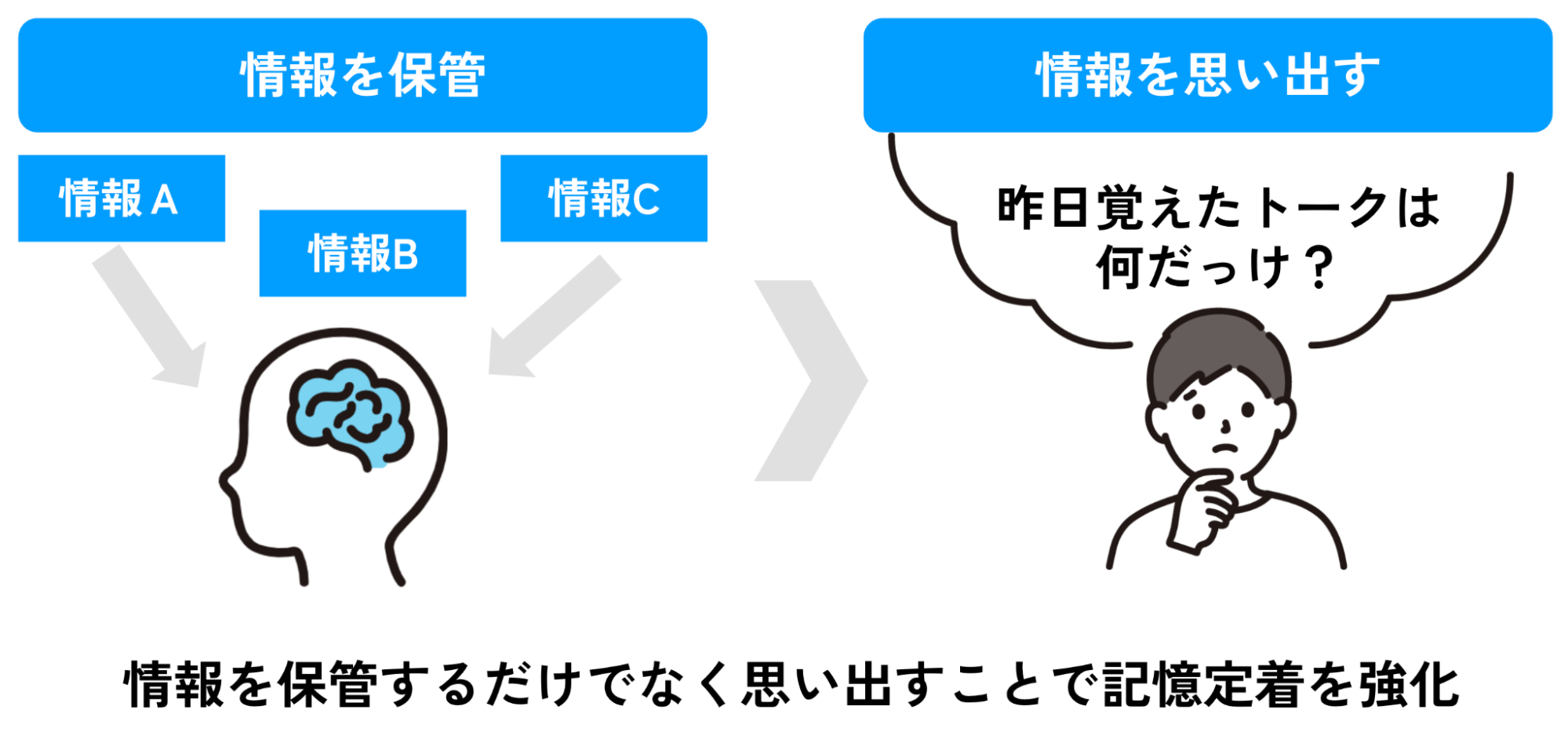

まず、私たちが習得した知識は、寝ている間に脳の中にある海馬で整理されます。

このときに必要な情報と不要な情報に分けて、必要な情報だけを短期記憶として保管します。

上記の図であれば「情報A」は必要な情報だと判断したので短期記憶として保管しますが、「情報B」は不要な情報だと判断して削除されています。

続いて、短期記憶の中から重要だと判断された記憶は大脳皮質に移動します。ここで長期記憶として保管して、必要なときに思い出せるようにするのです。

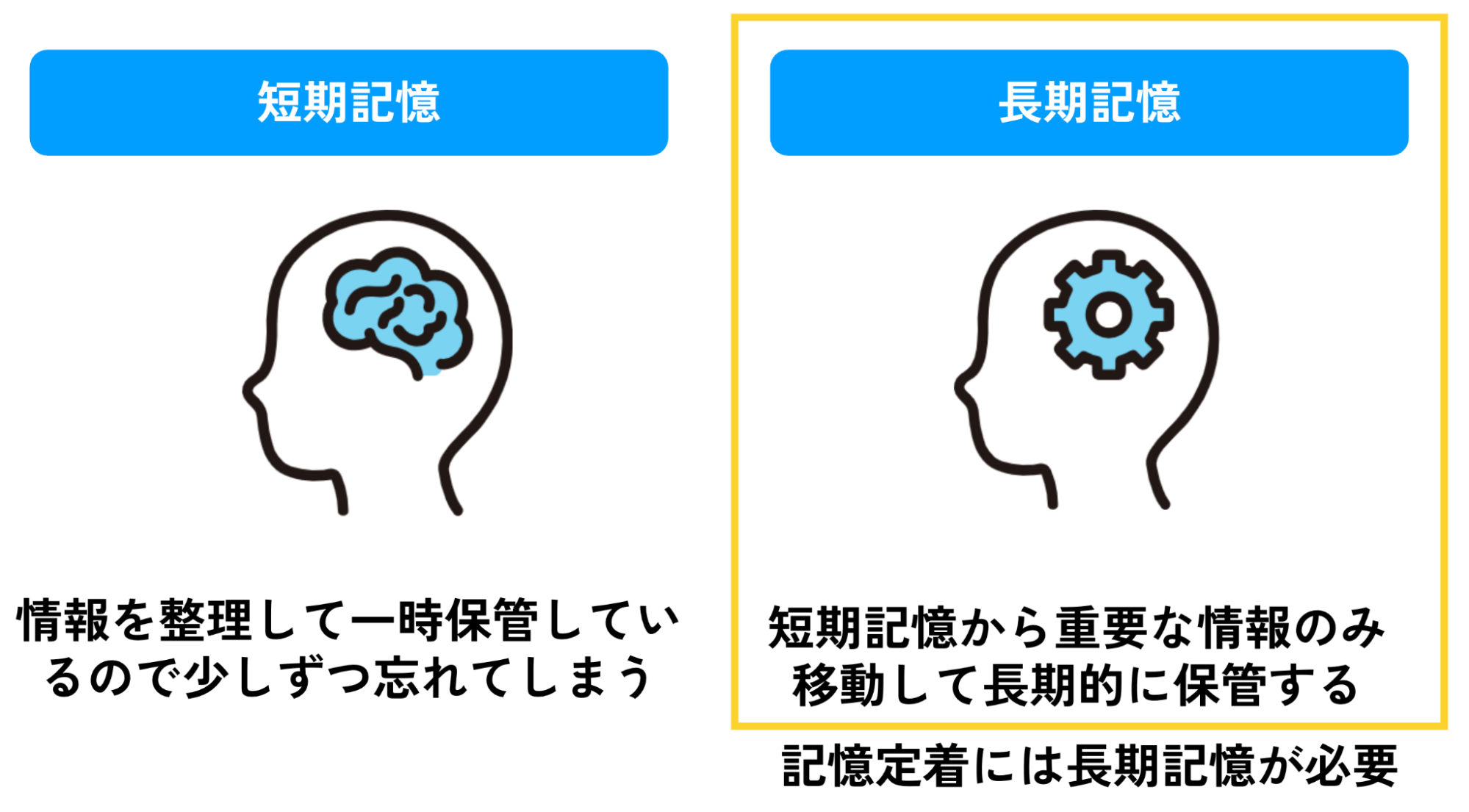

短期記憶 | 海馬で整理されて、情報は時間の経過とともに忘れてしまう |

長期記憶 | 短期記憶の中から重要だなという記憶を大脳皮質で保管する |

ここで重要なのは、短期記憶にとどまると、時間の経過とともに習得した知識を忘れてしまうことです。

短期記憶のままでは記憶定着しないので「長期記憶」に移行するための工夫が必要になります。

この工夫こそが、復習のタイミングと反復学習なのです。

2.記憶定着を促進するための復習タイミングは2つ

まずは、記憶定着を促進するための復習タイミングをご紹介します。

この2つのタイミングさえ理解しておけば記憶定着を強化できるので、ぜひ参考にしてみてください。

記憶定着のタイミング |

エビングハウスの忘却曲線のタイミングに合わせて復習する | 知識を習得した日、翌日、1週間後、1ヶ月後、2~3ヶ月後のタイミングで復習する |

寝る前・早朝のタイミングで復習、記憶をする | 夜寝る前に暗記をして起床後に暗記の復習をする |

2-1.エビングハウスの忘却曲線のタイミングに合わせて復習する

記憶定着を促すには、最適なタイミングで復習することが重要です。

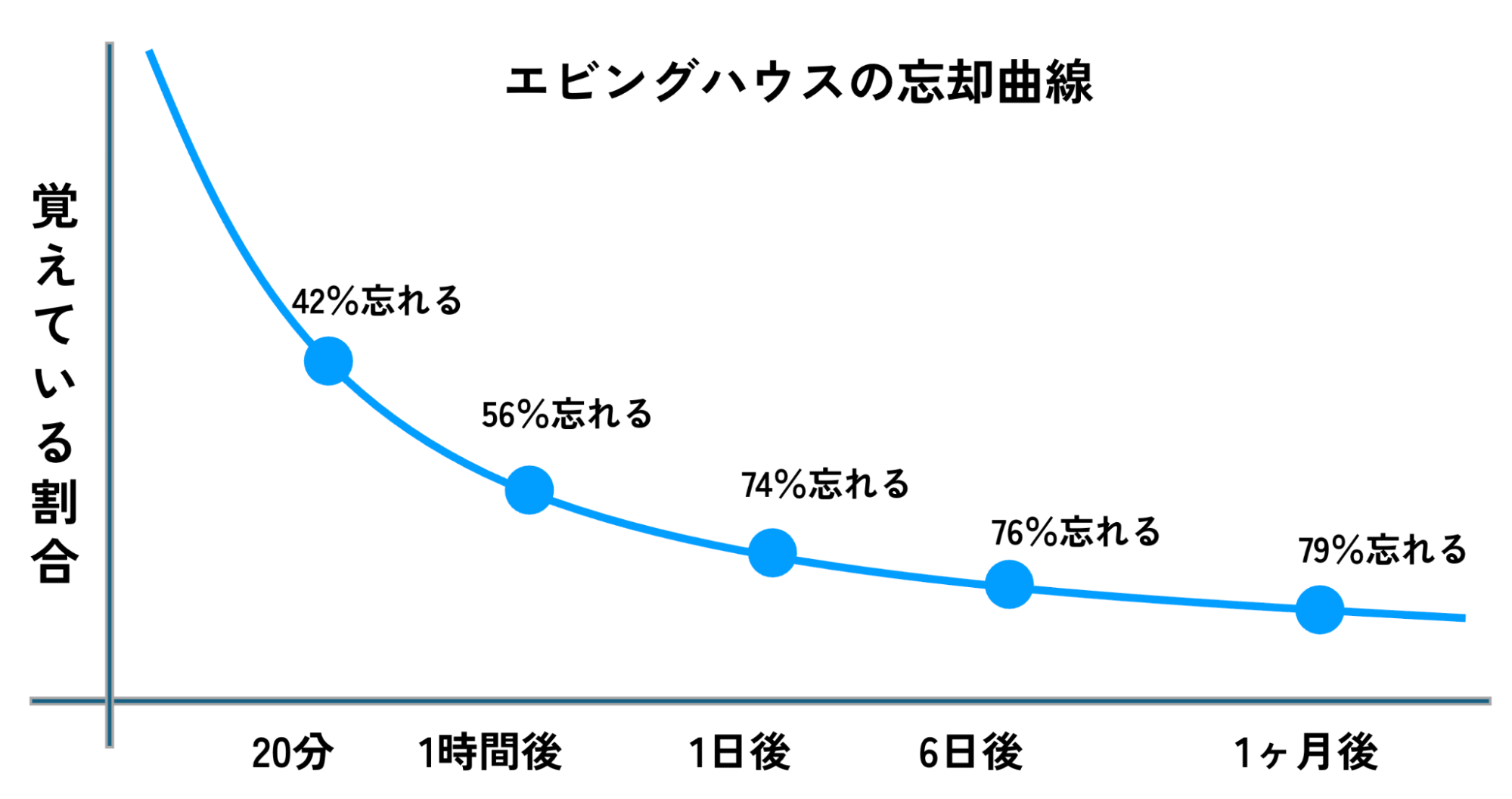

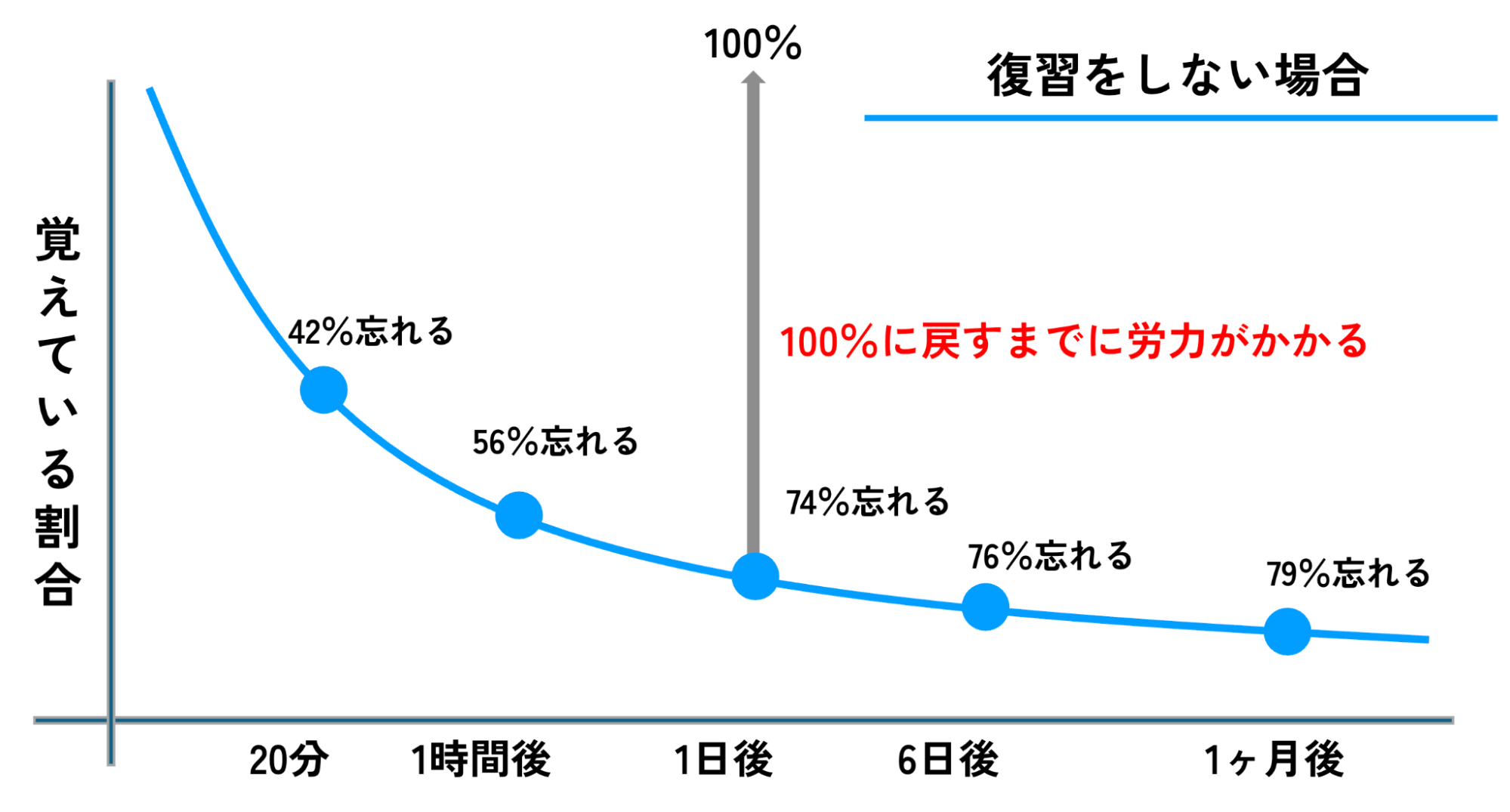

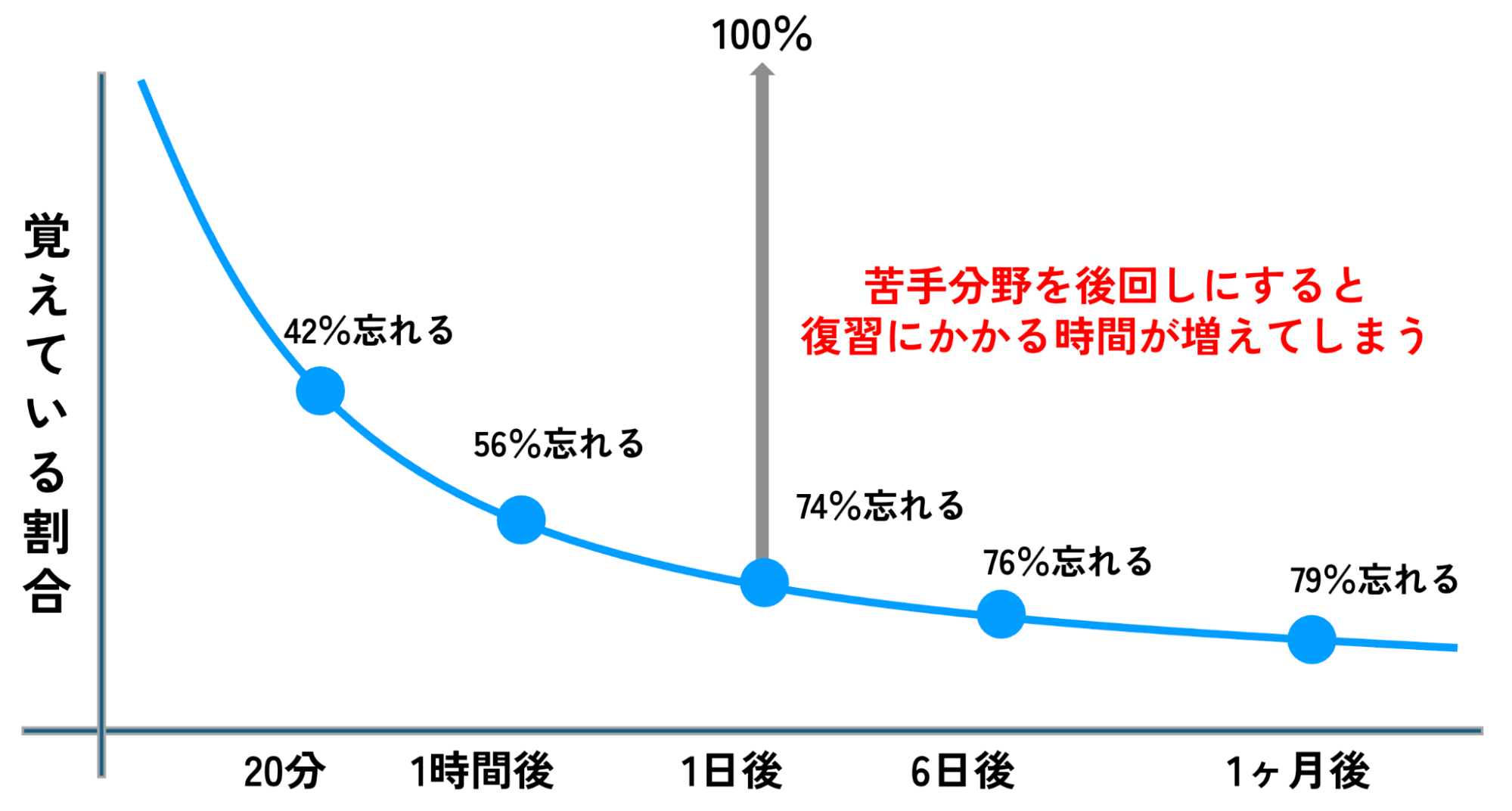

記憶定着の有名な研究に、ドイツの心理学者「ヘルマン・エビングハウス」が唱えたエビングハウスの忘却曲線があります。

この実験では、意味のないアルファベットを記憶して、再び覚え直す時間をどれだけ短縮できるかを調べました。

実験結果からは、100%覚えたとしても、20分後には42%忘れてしまい、1日後には74%忘れてしまうことが分かっています。

ただし、このように忘れてしまうのは「復習をしていない」場合です。

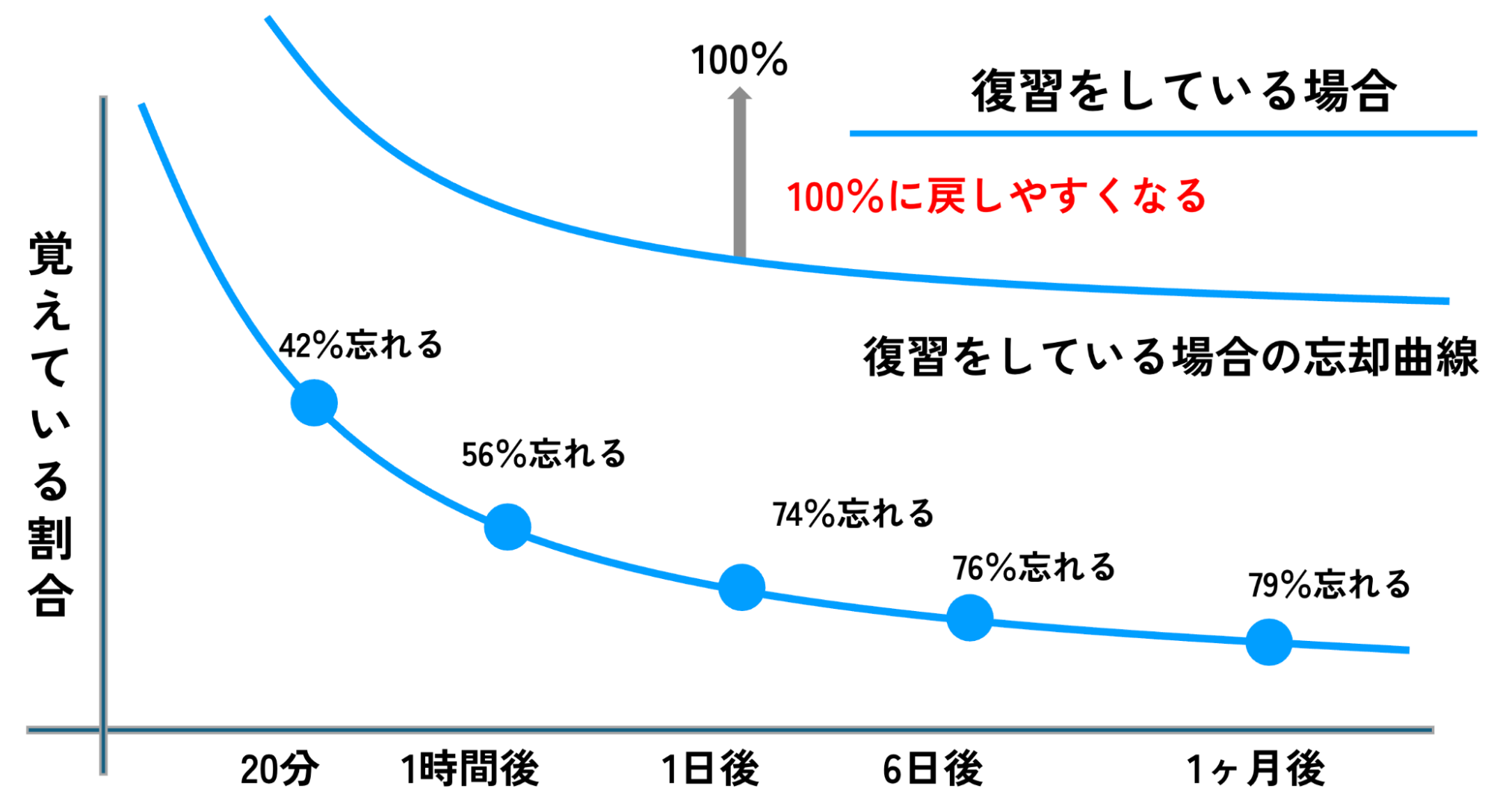

この実験では、復習をすると再度同じ内容を覚えるためにかかる時間が、削減できることも分かっています。

例えば、新しい知識を習得して1日復習をしなかったら74%忘れます。100%の状態に戻すには、再度覚え直す時間がかかるでしょう。

一方で、復習をすると忘却曲線が緩やかになり、再度覚え直すためにかかる時間が減っていきます。

言い換えると、復習を繰り返すことで習得した知識を覚えている割合が増えて、効率のいい記憶定着が目指せるのです。

※復習をしているときの忘却曲線は一人ひとり異なります

そのため、記憶定着を促すには、エビングハウスの忘却曲線のタイミングで復習をすることが重要です。

例えば、下記のように、エビングハウスの忘却曲線のタイミングに応じて振り返りテストを実施して、忘れていた部分を復習できるようにするといいでしょう。

エビングハウスの忘却曲線のタイミングを意識した復習の例 |

1回目:当日 | 新しい知識を習得した日に覚えた内容を復習する |

2回目:翌日 | 復習する |

3回目:1週間後 | 復習する |

4回目:1ヶ月後 | 復習する |

5回目:2~3ヶ月後 | 復習する |

このように、記憶定着を促すにはただインプットをするのではなく、インプットした情報をベストなタイミングで復習することが欠かせません。

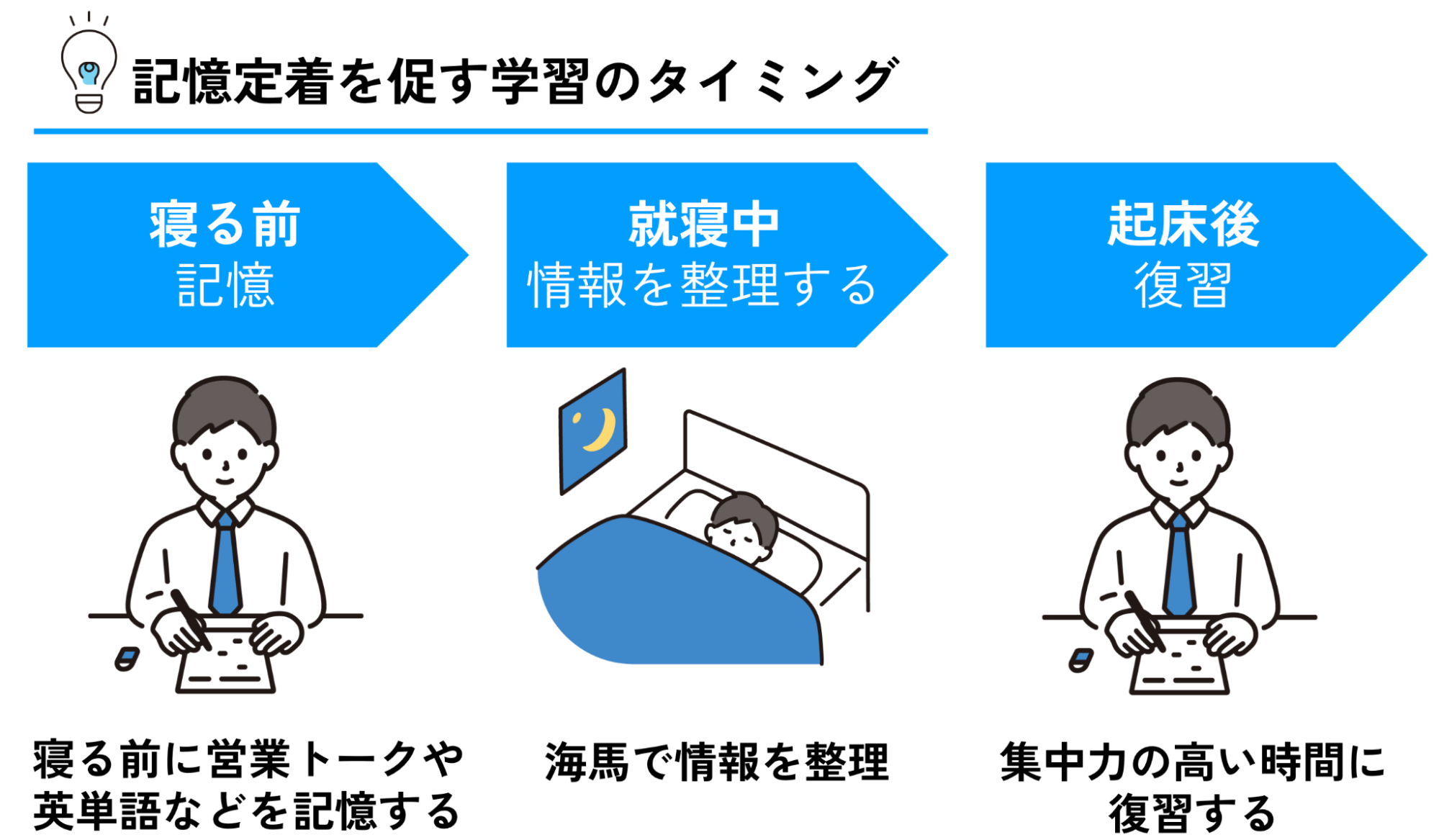

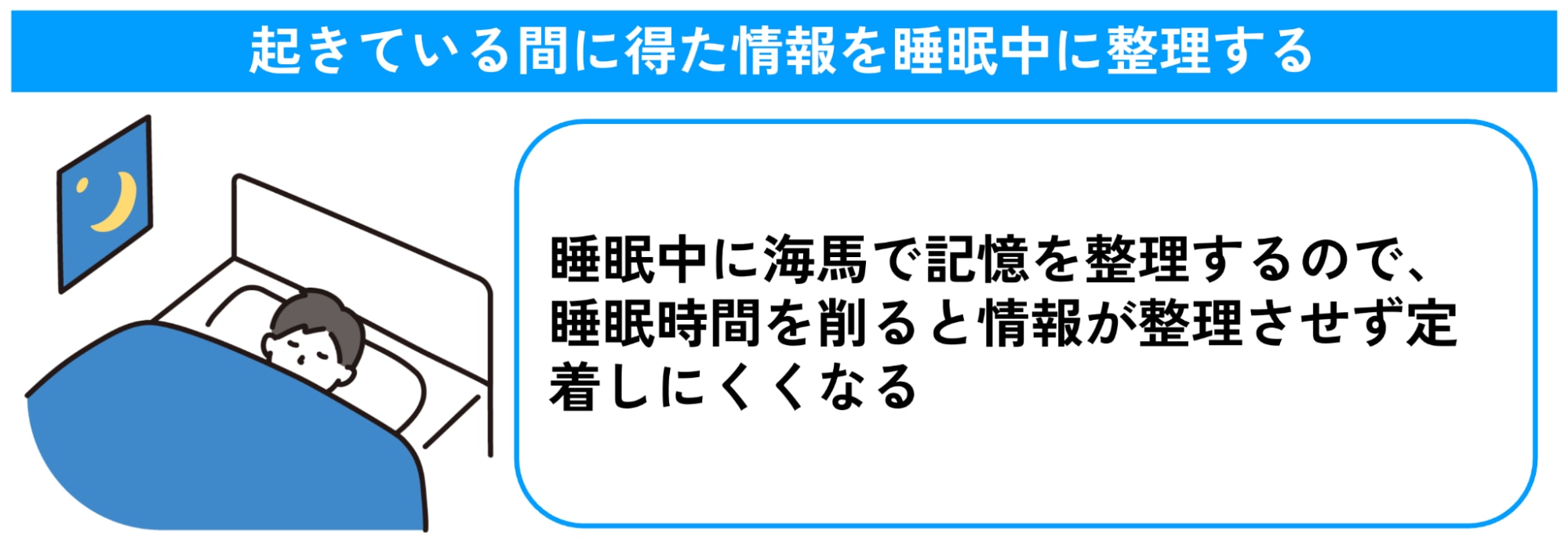

2-2.寝る前・早朝のタイミングで復習、記憶をする

復習のタイミングが分かったところで、復習のタイミングが来たときにどの時間帯に実施すればいいのか気になる方もいるでしょう。

1日の記憶定着のベストなタイミングは、寝る前に知識を習得して起きたときに復習をする方法だと言われています。

夜寝る前の記憶がおすすめなのは、睡眠中に海馬で記憶の整理が行われるためです。

脳は、睡眠中に新しく記憶したことを整理して一時保存しています。記憶してすぐ眠ると、忘れる前に知識を整理、保存できるので効率よく記憶定着できるのです。

また、起きてから2~3時間はゴールデンタイムだと言われています。睡眠をとり脳がリセットされたうえで記憶力、集中力アップの鍵となるセロトニンが分泌されやすいので、効率よく復習ができます。

夜寝る前に記憶して朝復習する方法を実践するには、人材育成の中で下記のような取り組みをしてみるといいでしょう。

人材育成での活用例 |

夜寝る前の記憶 | ・営業トークや資格取得など暗記が必要な分野の振り返りを促す |

朝起きてからの復習 | ・朝会時にミニテストを実施する |

夜寝る前の学習は社員一人ひとりに委ねることになりますが、朝の復習はミーティングや朝会に取り入れられます。

例えば、今までのミーティングでは報告のみをしていたところに、適切なタイミングでテストやロープレを追加して復習の機会を設けてみるといいでしょう。

このように、ただ知識の習慣、復習をするのではなく、1日の中で効率のいい時間帯にも着目することで、より記憶定着を促進しやすくなります。

3.記憶定着のための反復学習法

ここまで、記憶定着のタイミングを解説してきました。

記憶定着を促進するタイミングと併せて大切なのは、具体的な反復学習の方法です。

ただ記憶定着のタイミングだけを押さえていても、反復学習の内容が低いとなかなか記憶定着しない可能性があります。

そこで、効率よく記憶定着するにはどのように反復学習をすればいいのか、詳しい勉強法をご紹介します。

記憶定着のための反復学習法 |

読むより話す勉強法を意識する | 資料やテキストを読むなどの受動的な学びだけでなく話す、教えるなどの能動的な学びを意識する |

インプット3:アウトプット7を意識する | アウトプットの割合が多くなるように復習の内容を調整する |

学んだ内容を自分のことと紐づける | 記憶定着を強化するために自分の知識、体験と紐づけて覚える |

アクティブリコールを取り入れる | インプットした学習内容を思い出す習慣を身につける |

ツェッテルカステンを活用する | 習慣した知識の関連性を認識してネットワークにして覚える |

3-1.読むより話す勉強法を意識する

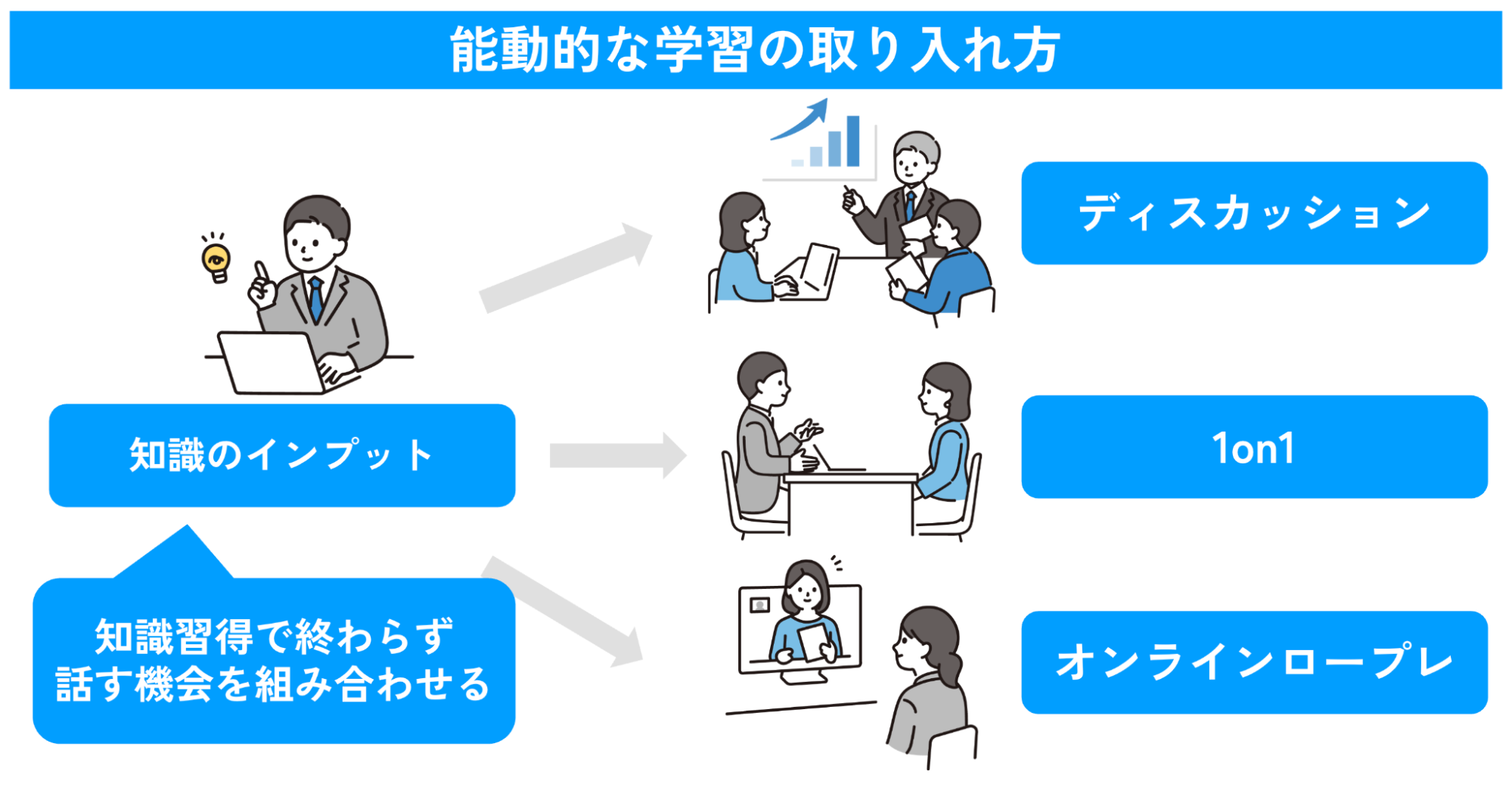

1つ目は、読むより話す勉強法を意識することです。

なぜなら、受け身の学習(受動的)よりも自ら働きかける学習(能動的)のほうが学習定着率が高いと言われているからです。

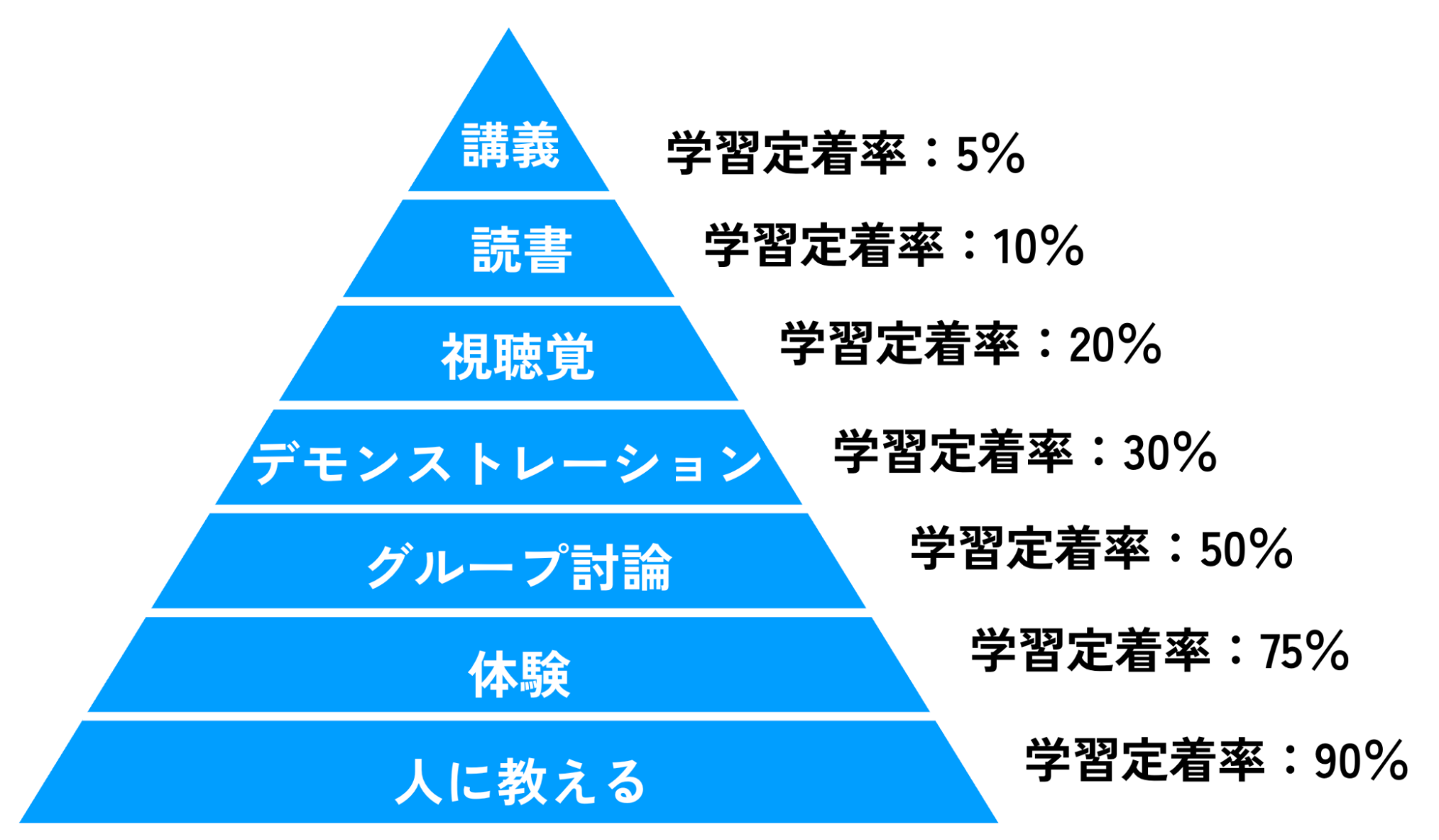

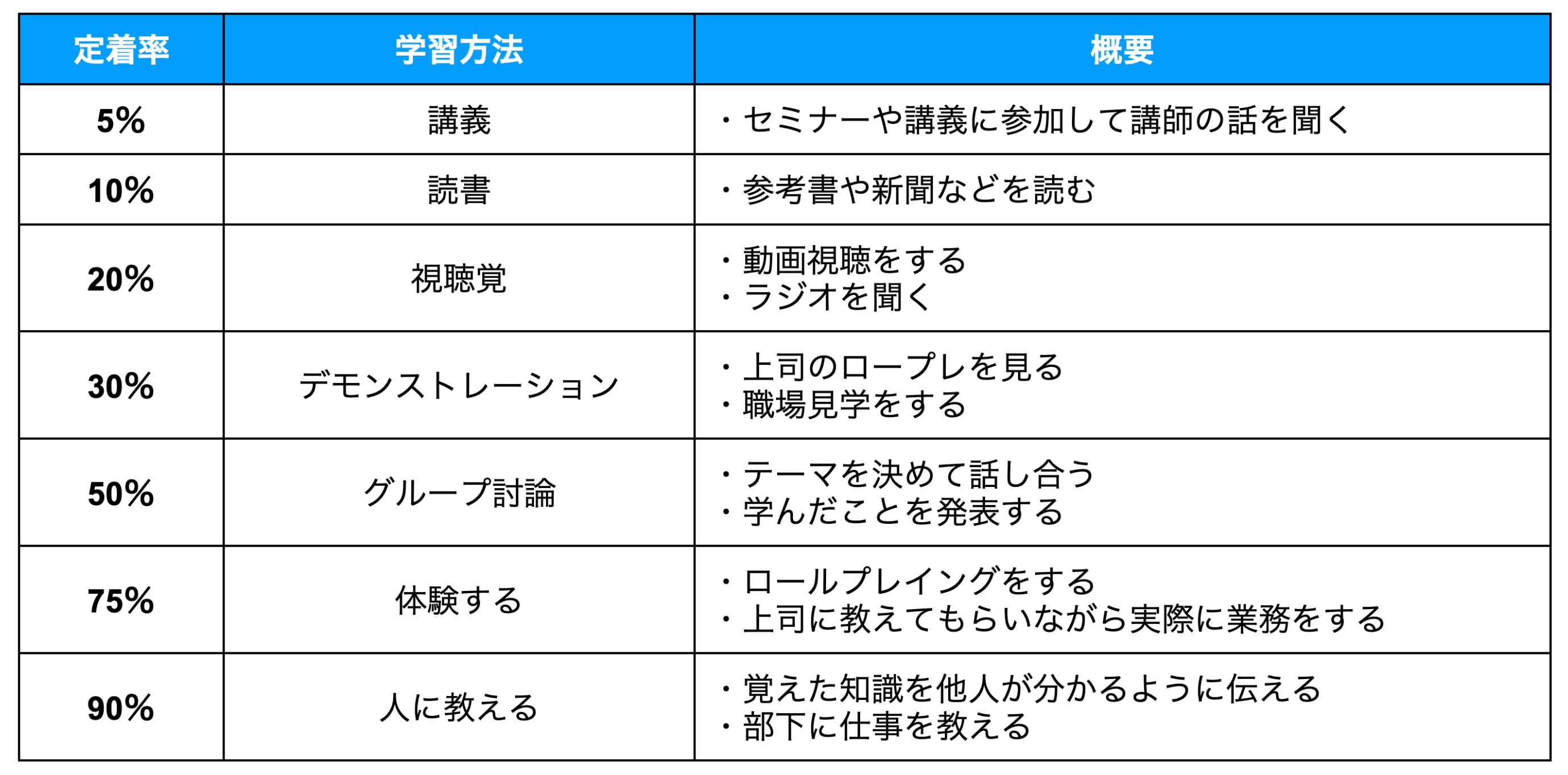

学習方法と学習の平均定着率の関連性をまとめた理論に、「ラーニングピラミッド」があります。

ラーニングピラミッドでは、下記のように学習方法ごとの定着率をプラミッドにして表しています。

ラーニングピラミッドを見て分かるように、見る、聞くなど自ら行動を起こさない受動的な学びだけでは学習定着率が低いです。

そこで、意識的に自ら話す、自ら体験するなど能動的な学習を取り入れましょう。

企業の人材育成では目的に応じて、ロールプレイングや1on1、グループ発表などが検討できます。

例えば、営業トークを覚えるときにただトークスクリプトを読んでいるだけでは、自分の知識として定着しにくいです。

1on1やグループでのロールプレイングなどで定期的に実践の場を設けることで、記憶の定着を促せます。

3-2.インプット3:アウトプット7を意識する

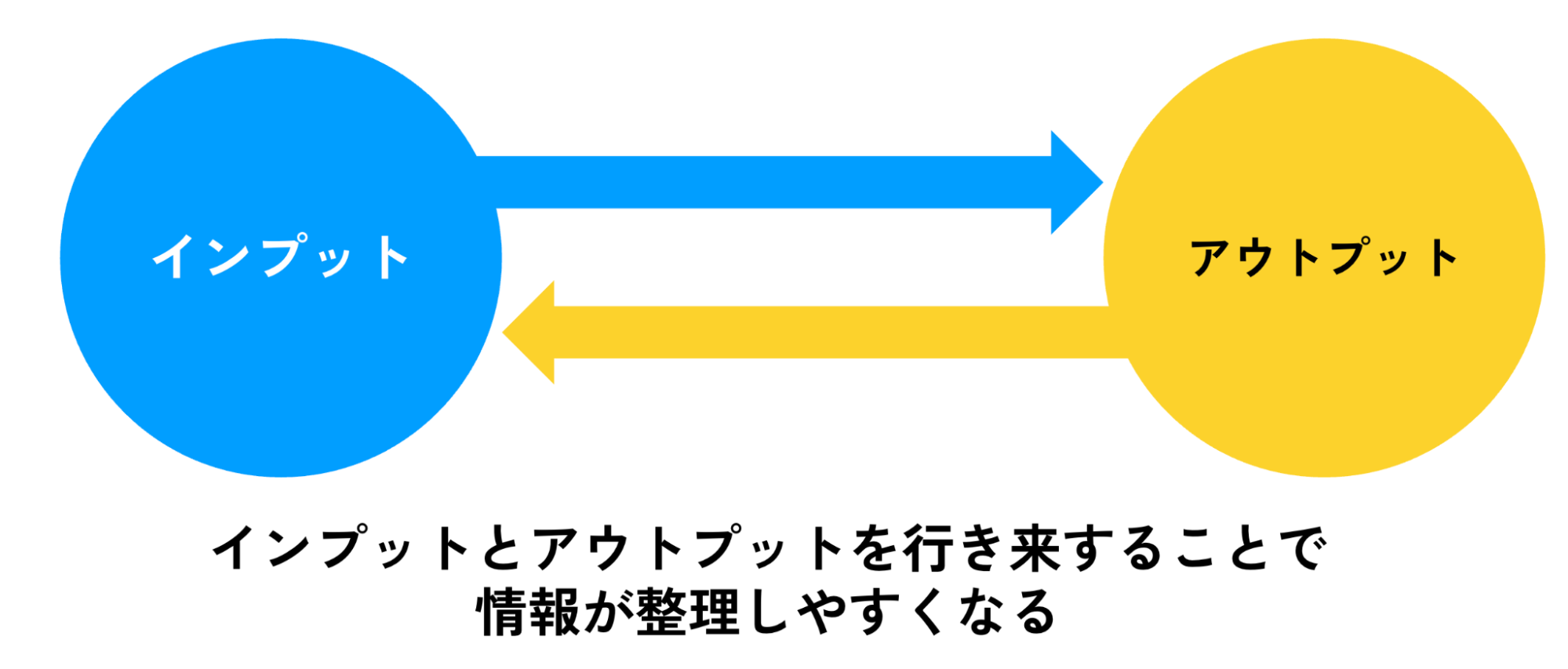

2つ目は、インプット3割、アウトプット7割を意識することです。

前章で触れたラーニングピラミッドを見ても分かるように、インプットだけでは記憶の定着が促進しないためです。

インプットは記憶の入り口で、アウトプットは記憶の出口だと言われています。

双方を行き来することで「この記憶はよく使う」と必要な記憶が整理できて、定着しやすくなるのです。

インプット | ・参考書を読む |

アウトプット | ・覚えた知識を使いテストや問題を解く |

例えば、企業で社員の資格取得を推進する場合は、参考書を提供して自主学習に任せがちです。

これではインプット中心の学習になってしまうので、定期的に確認テストをする、資格取得を目指す社員同士で、知識を教え合うなど、アウトプットの機会を用意することで記憶定着が促進します。

また、営業や販売職が商品知識を覚える場合も、資料のみを渡すとインプットに留まってしまいます。

商品に関するテストや商品知識を使ったロールプレイングを実施するなど、アウトプットの機会を用意しましょう。

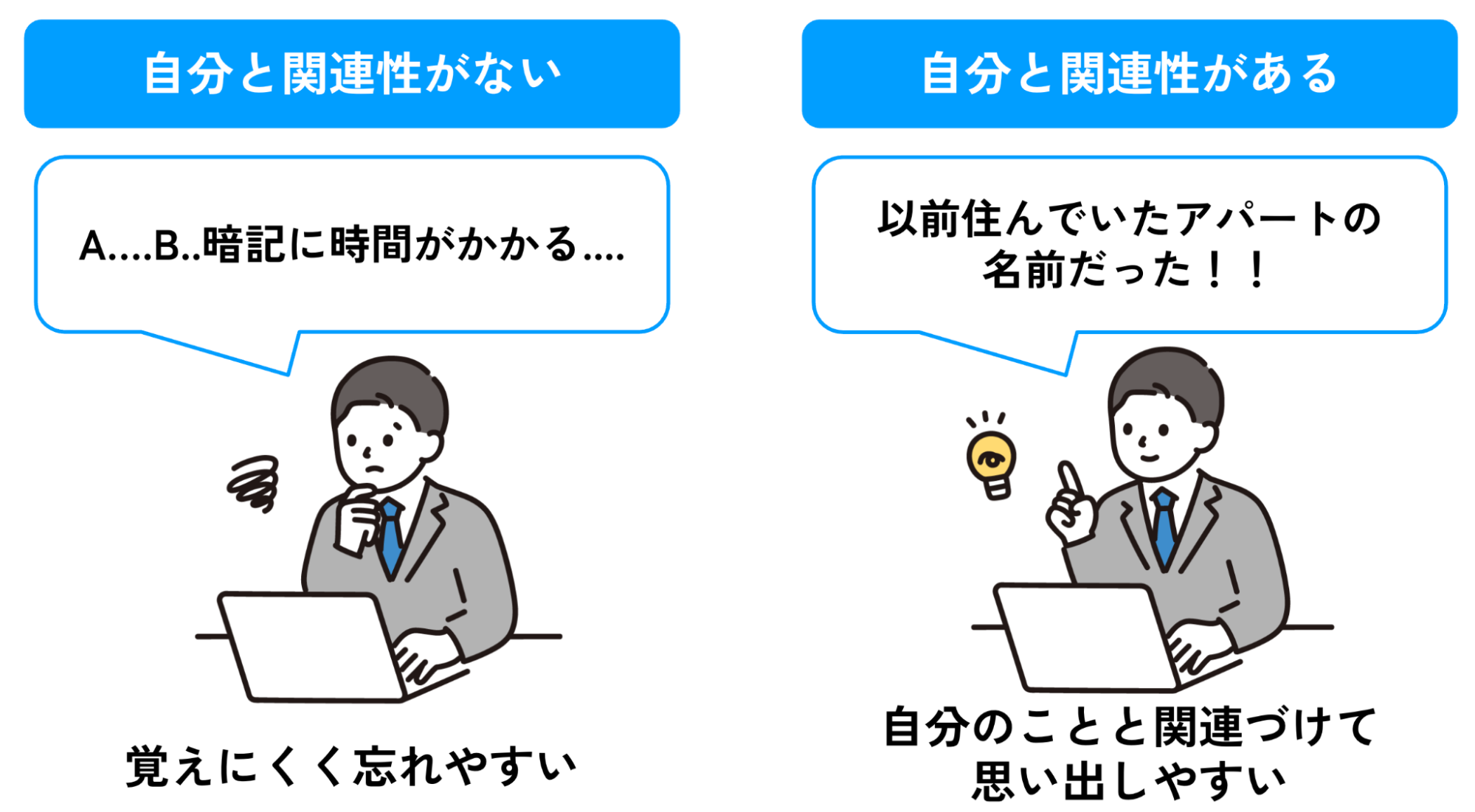

3-3.学んだ内容を自分のことと紐づける

3つ目は、覚えている知識を自分ごととして考えることです。

「この言葉を覚えなければならない」と暗記するより、自分のことと紐づけて覚えたほうが重要な記憶だと認識されて記憶定着しやすいからです。

例えば、自分に関連性のない10個の単語を暗記するとしましょう。

これは単語の意味を理解して単純に暗記する「意味記憶」になるので、覚えにくく忘れやすいです。

一方で、単語を覚えるときに「自分の誕生日に近い」「自分の住所に関連性がある」など自分に関連づけて捉えると、覚えやすくなるでしょう。

そして、いざ思い出すときに「誕生日に近い単語だったな」「住所に関連があったな」と記憶を辿りやすく、思い出せるようになるのです。

企業の人材育成で活用するときには、対象の社員に自分のこととして考えるヒントを与えるといいでしょう。

【自分のこととして考えるヒントの例】

|

例えば、商品の特徴を覚えるときに、自分の好きな色、自分の持ち物に似ているなど、自分の情報と紐づけると記憶が定着しやすくなります。

ただ暗記をするのではなく、自分のこととして考えるヒントを与えることも、記憶定着を促進できるでしょう。

3-4.アクティブリコールを取り入れる

4つ目は、アクティブリコールを取り入れることです。

アクティブリコールとは、覚えた知識を意識的に思い出す手法の1つです。

記憶定着にはインプットした記憶を整理し、必要に応じて思い出す過程が重要です。

思い出す行為自体が記憶定着を強化してくれるので、インプットしたことを思い出す習慣ができれば効率のいい記憶定着が望めます。

企業の人材育成でアクティブリコールを実施する具体的な方法としては、下記の2つが検討できるでしょう。

企業の人材育成でのアクティブリコールの活用例 |

定期的にテストを実施する | 参考書、資料を持ち込まないで習得した知識のテストを実施する |

1on1、グループワークなどで問題を出題する | 覚えた知識に関する問題を出題してその場で思い出して回答してもらう |

例えば、資格取得を目指しているときに、参考書、資料を持ち込まず、思い出すことに意識を向けた小テストを実施することでアクティブリコールを実施できます。

また、グループワークなどで問題を出し合い、参考書などを見ないで制限時間内に回答するワークも検討できるでしょう。

アクティブリコールができるようになると、習得した知識を必要なタイミングで思い出して業務に活用しやすくなります。

営業トークや接客スキルなど習得した知識を実践に活かしたい場合は、とくに意識してアクティブリコールを実践してみてください。

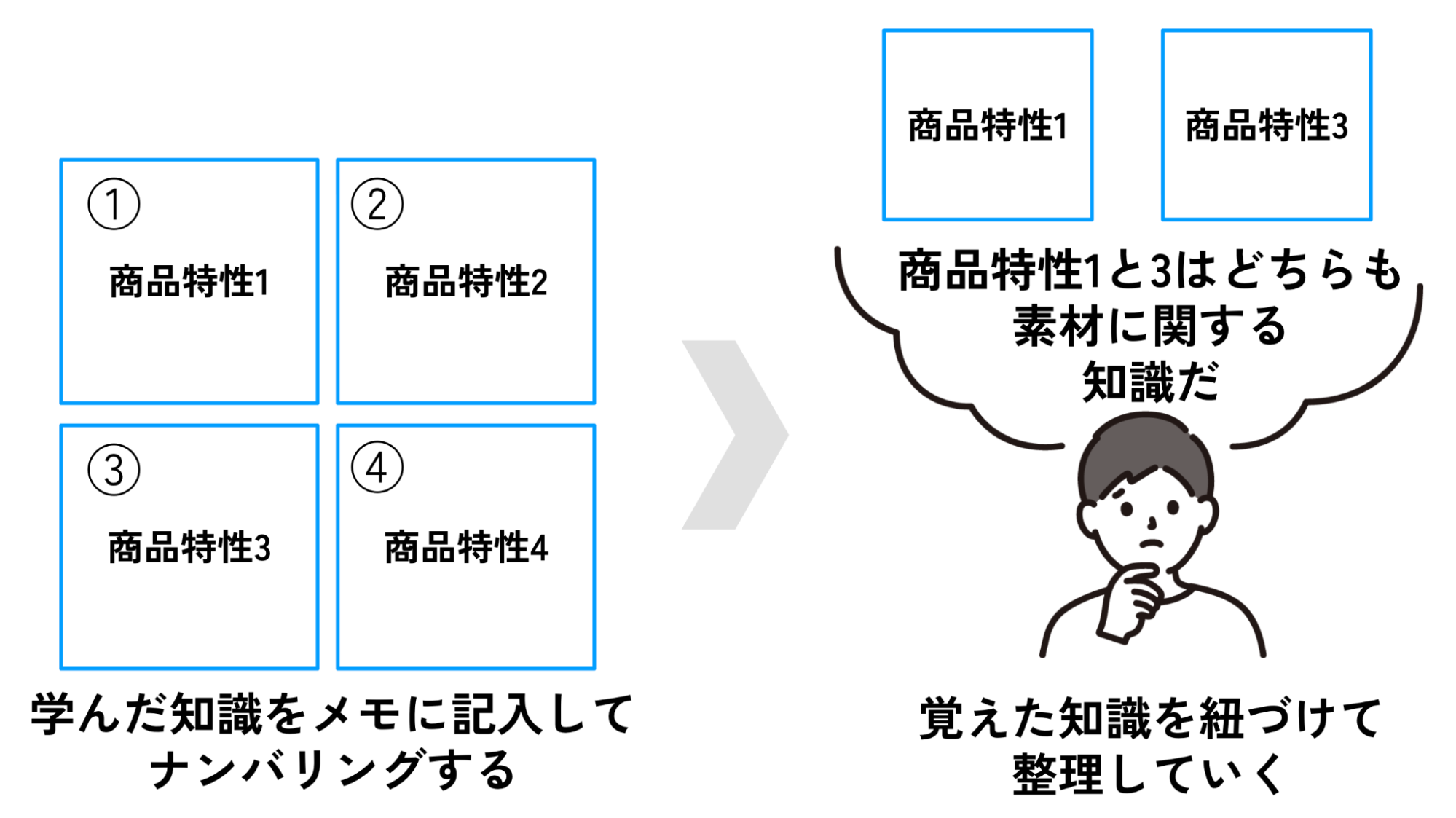

3-5.ツェッテルカステンを活用する

5つ目は、ツェッテルカステンを活用することです。

ツェッテルカステンとはドイツの社会学者ニクラス・ルーマン氏が提唱した情報を整理するメモ術のことです。

知識を習得するときに1つ1つの単語は習得できても、似た単語や反対の意味の単語など習得した単語の周辺情報を整理することが苦手なケースがあります。

ツェッテルカステンでは知識同士のつながりを可視化すると記憶が整理でき、必要な知識を1つのネットワークとして記憶しやすくなると考えられています。

ツェッテルカステンには様々な取り組み方がありますが、今回は記憶定着を促進する一例をご紹介します。

【ツェッテルカステンの例】 1.1枚の紙に覚えたことを自分の言葉で書いていく。紙には番号をつけておく |

例えば、資格取得の勉強をするときに、覚えた知識を1枚の紙に書いていきます。

ある程度溜まったら、習得した知識同士の関連性、つながりを確認してリンク番号をつけていきます。

こうすることで習得した情報を整理して、可視化できていなかったつながりを把握できるのです。

企業の人材育成で実施するときは、既に作成したツェッテルカステンを持ち寄り、一部のカードを裏返しして習得した知識を思い出すゲームを実施してみるといいでしょう。

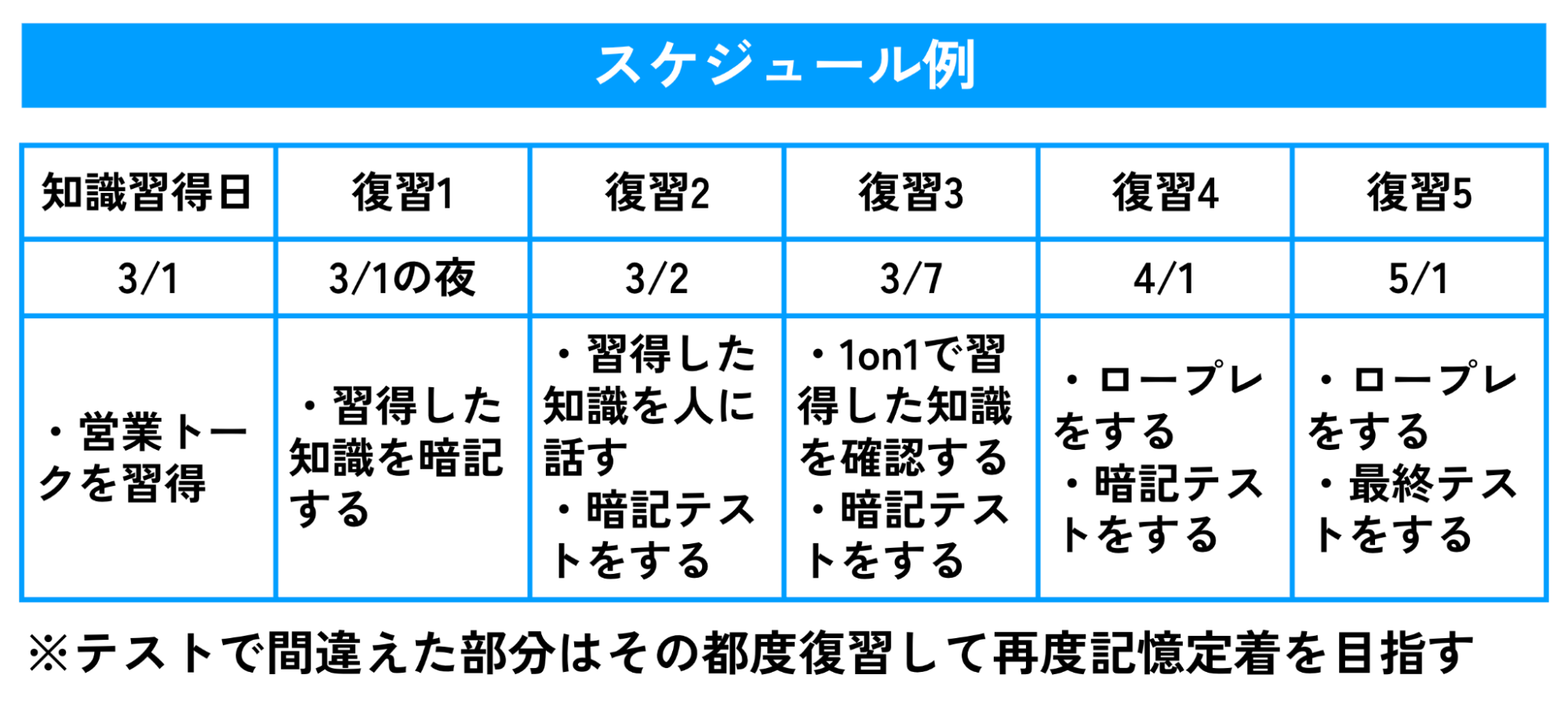

4.記憶定着のためのスケジュール例

ここまで、記憶定着を強化する具体的な方法を解説しました。

具体的な方法が分かっても、実践するためのスケジュールを立てられないとなかなか行動に移せません。

そこで、ここでは、記憶定着のスケジュール例をご紹介します。

記憶定着のタイミングと反復学習を念頭に置いて、5回以上同じ内容を繰り返し学習するスケジュールを作成しましょう。

復習のタイミングは「2-1.エビングハウスの忘却曲線のタイミングに合わせて復習する」で触れた5回のタイミングを意識しましょう。

反復学習の内容は「3.記憶定着のための反復学習法」で触れたように、インプットとアウトプットの双方を組み合わせます。

下記は営業トークの記憶定着を目的としているので、トークの暗記テストとトークを使う、他人に話すなどのアウトプットと組み合わせています。

このように、記憶定着のスケジュールを作成するときは、復習のタイミングと反復学習の内容を決めておくと記憶定着につながる学習がしやすくなります。

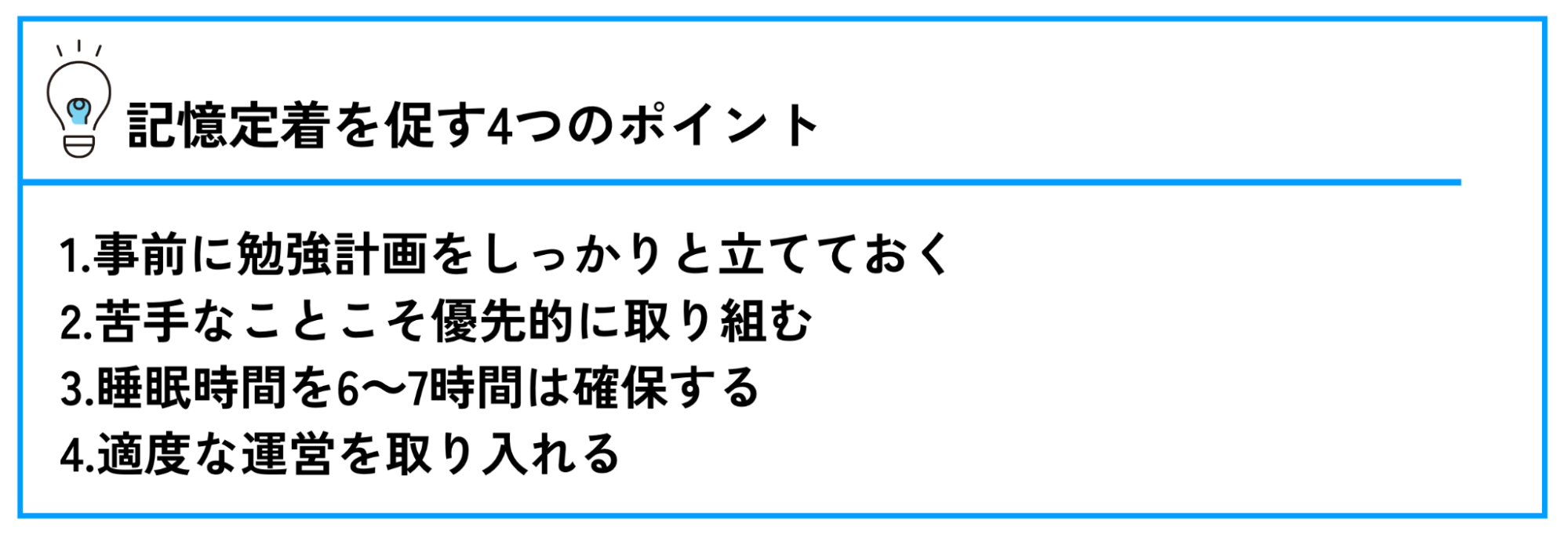

5.記憶定着を促すための4つのポイント

ここでは、ここまで紹介した記憶定着の具体的な方法にプラスアルファして知っておきたいポイントをご紹介します。

より効率よく記憶定着を行うためにも、ぜひ参考にしてみてください。

5-1.事前に勉強計画をしっかりと立てておく

記憶定着はタイミングと反復学習が大切なので、事前に勉強計画をしっかりと立てておきましょう。

闇雲に取り組むと「タイミングを逃した」「何を復習するのか忘れた」という状態に陥るからです。

勉強計画を立てるときに重要なのは、いつまでに何を覚えるのか逆算して決めることです。

例えば、新人社員が2ヶ月後の配属までに、商品知識を身につけるとしましょう。

2ヶ月後までに商品知識を定着させる必要があるので、習得する知識量と反復学習の量を踏まえて1日あたりの学習時間を決めます。

1日あたり1時間を知識習得の時間に使うと決めた場合は、毎日の勉強内容と復習内容を検討していきます。

一例として下記のように、インプットとアウトプットのバランスを考えながら細かく知識習得の内容を決めておくといいでしょう。

【1日の学習内容例】 ・新しい知識の習得:商品Bの性能 |

また、資格取得など知識習得の速度に差が出る場合は、アプリや学習管理システムなどを活用して、一人ひとりのスケジュールを可視化できるようにしておくと進めやすくなります。

5-2.苦手なことこそ優先的に取り組む

効率よく記憶定着をするには、苦手なことこそ優先的に取り組みましょう。

「2-1.エビングハウスの忘却曲線のタイミングに合わせて復習する」で触れたように、知識習得から時間が経過すればするほど、学び直しのハードルが高くなるからです。

苦手だなと感じる気持ちが復習する気持ちを遠ざけているだけで、苦手分野であっても習得後にすぐに復習し、その後も復習を繰り返せば、記憶は定着していきます。

だからこそ、苦手意識がある分野から、復習をして克服していきましょう。

例えば、可視化されたデータを見てなかなか苦手分野を克服できない社員がいる場合には、個別で復習の計画設計を立てる、相談対応するなどのフォローが検討できるでしょう。

5-3.睡眠時間を6~7時間は確保する

記憶定着を促進するには、睡眠時間を6〜7時間取るようにしましょう。

実は、睡眠時間と記憶定着には、密接な関係性があります。

睡眠中は、起きているうちに習得した情報を海馬で整理しています。

睡眠時間を削ってしまうとせっかく習得した記憶が整理できず、忘れやすくなってしまいます。

徹夜で覚えた知識が定着しないのは、まさに習得した情報を整理する時間を削っているからなのです。

そのため、睡眠時間を削らなければならない知識習得の方法は避けて、睡眠時間を確保したうえで計画を立てるようにしましょう。

企業の人材育成では管理しにくい部分ではありますが、詰め込みでの知識習得にならないように十分な時間を設けて計画を立てることが大切です。

【睡眠時間をしっかりと確保したうえでのサンドイッチ記憶法も効果的】 記憶定着には睡眠時間をしっかりと確保して睡眠前、睡眠後に学習をする「サンドイッチ記憶法」もおすすめです。 「2-2.寝る前・早朝のタイミングで復習、記憶をする」で触れたように、睡眠前と後は記憶定着に向いている時間です。 就寝前の90分間で知識を習得し、しっかりと眠り、起きた直後の90分間で寝る前に行った学習の復習をする3ステップで記憶定着を促進させるといいでしょう。 |

5-4.適度な運動を取り入れる

効率よく記憶定着をするには、適度に運動を取り入れましょう。

昨今は、適度な運動が記憶の維持に関連していることが分かってきています。

【適度な運動と記憶の維持の関連性を示す実験】 「運動後に学習をする」「安静後に学習する」という2つの条件の中で、単語の記憶学習を実施しました。 その後の単語思い出しテストは、4週間後までは統計学的な差は認められませんでした。しかし、6週間後と8週間後のテストでは、「運動後に学習をする」を実施したほうが正答率が高くなったのです。 これらの結果から、記憶学習前に中強度の運動をすると、少なくとも8週間は長期記憶が強化できると考えられています。 |

参考:神戸大学「20分間の運動で記憶力アップ!8週間後も効果が続く!」

このように、運動による長期記憶向上が見られているので、リフレッシュも兼ねて学習前に体を動かしてみるといいでしょう。

【学習前におすすめの運動】 |

例えば、家から駅まで歩いて電車に乗ったときに、知識を習得するなどの方法が検討できます。

企業の人材育成では時間や場所の確保などが難しいかと思うので、学習前に運動をするといいと情報共有してみるといいでしょう。

6.最適なタイミングで記憶定着を促すなら学習プラットフォーム「Monoxer」を活用しよう

ここまで読み、記憶定着にはタイミングと反復学習が大事なことが分かったかと思います。

しかし、企業の研修や資格取得を推進する中で、一人ひとりに応じた最適なタイミングで最適な復習を促すことは非常に難しいです。

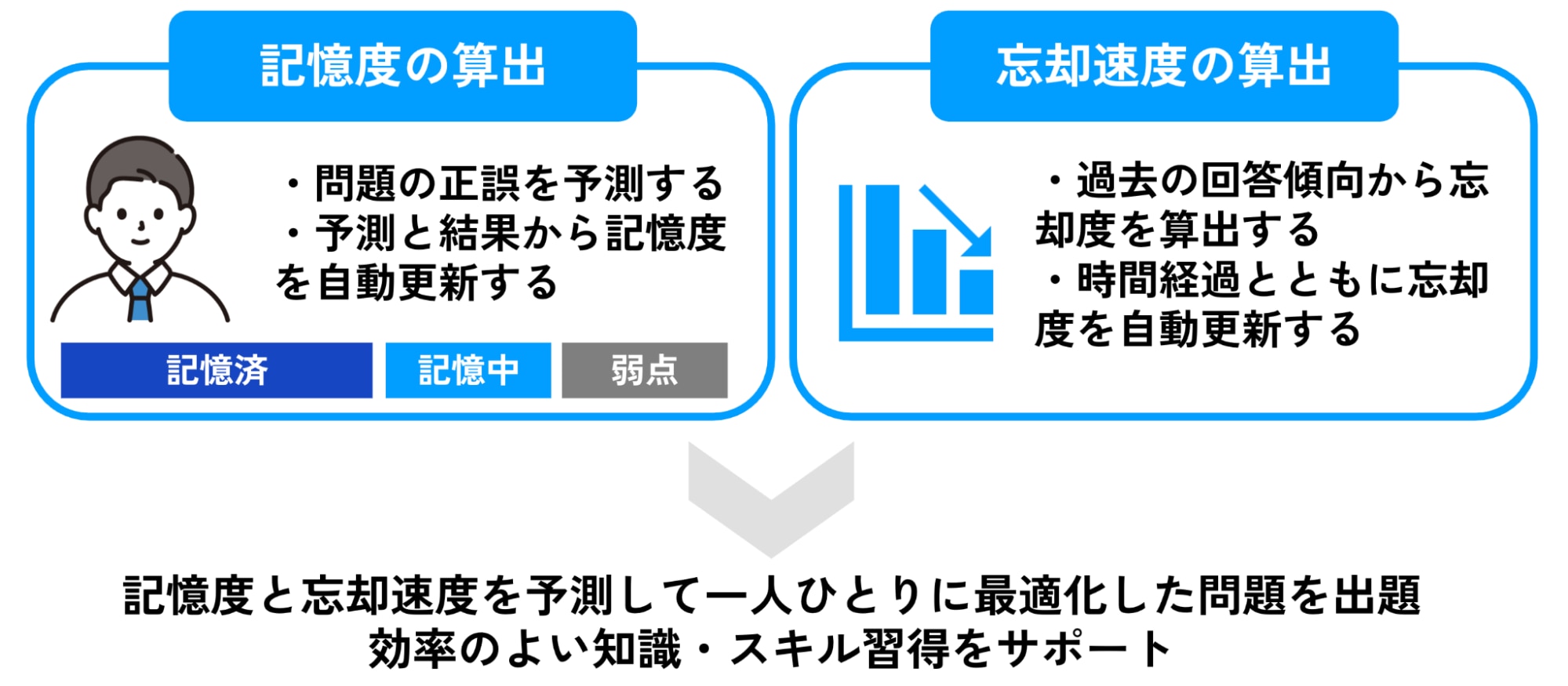

そこでおすすめなのが、記憶定着をサポートする学習プラットフォーム「Monoxer(モノグサ)」です。

「Monoxer」はAIを活用して自動で、一人ひとりの学習を分析して記憶度、忘却速度を算出します。

ベストなタイミングで必要な復習ができるので、効率よく記憶定着が目指せるのです。

実際に「Monoxer」は、下記のような人材育成シーンで活用いただいています。

【「Monoxer」の導入シーン】 ・商品知識:商品の特徴・利点、新商品のタイムリーな習得 |

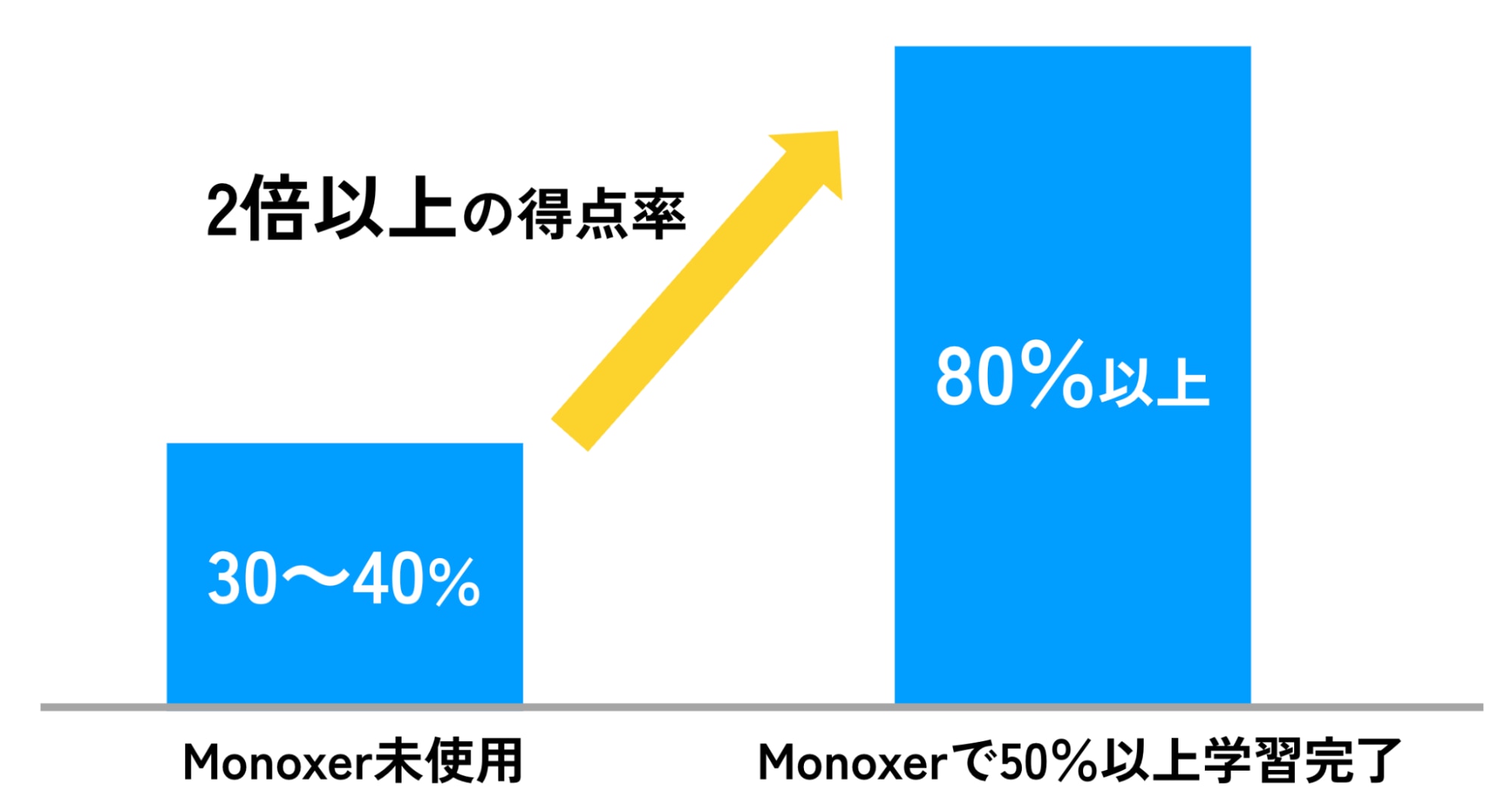

「Monoxer」を活用した企業様の中には、未使用者と使用者で小テストの得点に2倍以上差が出た結果も出ています(販売員が専門知識を習得するための資格取得学習)。

記憶定着に着目した効率のいい学びが、資格取得や各種スキルの向上などを後押しします。

「Monoxer」の詳しい機能や導入事例が一目で分かる無料の資料もご用意していますので、まずはダウンロードしてみてください。

記憶定着を促進する「Monoxer」の特徴が分かる資料をご用意しています |

記憶状況に合わせて個別最適な学習体験を提供する学習プラットフォーム「Monoxer」について、企業様の導入事例付きの資料をご用意しました。ぜひお気軽に無料ダウンロードしてください。トライアルも実施しております。

7.まとめ

この記事では、効率のいい記憶定着を目指す具体的な方法を解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇記憶定着はタイミングと反復学習がポイントになる

〇記憶定着のタイミングが次の2つを意識する

・エビングハウスの忘却曲線のタイミングに合わせて復習する

・寝る前・早朝のタイミングで復習、記憶をする

〇記憶定着の反復学習の

・読むより話す勉強法を意識する

・インプット3:アウトプット7を意識する

・学んだ内容を自分のことと紐づける

・アクティブリコールを取り入れる

・ツェッテルカステンを活用する

〇記憶定着を促すためのポイントは下記のとおり

・事前に勉強計画をしっかりと立てておく

・苦手なことこそ優先的に取り組む

・睡眠時間を6~7時間は確保する

・適度な運営を取り入れる

記憶定着を強化するには、記憶定着を意識した学習計画、方法を実践することが大切です。

記憶定着をサポートする学習プラットフォーム「Monoxer」を活用すると、一人ひとりがベストなタイミングで復習できます。

ぜひ、企業の研修や資格取得など記憶定着率を向上させたい場面で、ご活用ください。